皆さん、こんにちは。自動車業界に携わりながら、趣味としてクルマに関するブログを執筆している私が、今回は「自動車整備」と「生成AI」の交差点について深掘りしていきます。近年、ChatGPT5をはじめとする生成AIが幅広い分野に浸透し、ついに整備現場にも本格的な影響を及ぼし始めました。

現場の最前線で働く整備士の皆さんなら既にお気づきかもしれませんが、この技術革新は単なる効率化にとどまらず、整備士という職業そのものの在り方を根本から変える可能性を秘めています。本記事では、最新の活用事例を5つ紹介するとともに、日本の整備士が抱える課題や、近未来の働き方、そして整備士という仕事の魅力について、現場の声も交えながら徹底的に考察していきます。

最新のAI活用事例5選

1. 故障診断の効率化:AIが「第2のマニュアル」から「最強の相談相手」へ

これまで整備士は、サービスマニュアルや過去の経験に基づいて故障診断を行ってきました。しかし、現代のクルマは電子制御化が進み、数百個のセンサーやECUが複雑に絡み合っています。例えば、最新のプリウスには100個以上のECUが搭載され、センサー類に至っては300個を超える構成となっています。そのため、故障の原因特定には膨大な知識と経験が求められるのが現状です。

ここで登場するのが生成AIです。従来の単純な検索システムとは異なり、症状を自然な言葉で入力すれば「考えられる故障箇所と点検手順」を体系的に提示してくれる仕組みが実用化されつつあります。実際、**ボッシュ(Bosch)の「Esitronic」**は既に日本国内の一部整備工場で導入されており、AI診断機能により従来の故障診断時間を平均35%短縮することに成功しています。

さらに注目すべきは、日立Astemoが開発したAI診断支援システムです。このシステムは日本の道路事情や気候条件を考慮した独自のアルゴリズムを採用しており、国産車特有の故障パターンを高精度で予測できます。実際に導入した神奈川県のディーラー整備士A氏(経験15年)は次のように語っています。

「最初は半信半疑でしたが、今では手放せません。特にハイブリッド車の複雑なエラーコード解析で威力を発揮しています。以前なら2-3時間かかっていた診断が、30分程度で完了することも珍しくありません。ただし、AIの提案を鵜呑みにするのではなく、最終的な判断は必ず自分の経験と照らし合わせて行うことが重要です」

トヨタや日産も社内向けのAI検索システムを開発中で、トヨタの内部データによると診断時間は最大40%削減され、特に若手整備士の作業効率向上に大きく貢献しているとのことです。さらに、**日本自動車整備振興会連合会(JASPA)**では、AI活用の共同研究プロジェクトを推進しており、2025年度中に国産車に特化したAI診断プラットフォーム「J-SMART診断」のリリースを予定しています。

このプラットフォームの特徴は、全国の整備工場から収集された故障事例データを機械学習により解析し、地域特有の故障パターンや季節性要因も考慮した診断提案を行える点です。例えば、北海道では寒冷地特有のバッテリートラブル、沖縄では塩害による電装系トラブルなど、地域性を反映した診断精度の向上が期待されています。

2. 整備マニュアルの自動翻訳・要約:言語の壁を越えた技術継承

外車の修理や並行輸入車に携わる整備士にとって、英語やドイツ語のマニュアルは長年にわたり高いハードルでした。特に欧州車の場合、技術文書が複数言語で記載されていることが多く、ニュアンスの違いによる誤解が重大な事故につながるリスクも無視できませんでした。

生成AIはこうした膨大なマニュアルを瞬時に翻訳し、さらに要点を分かりやすくまとめることが可能です。特にChatGPT-4やDeepL Proといった最新の翻訳AIは、自動車業界特有の専門用語のニュアンスも正確に補正できるため、「使える翻訳」として現場で重宝されています。

実際に輸入車専門工場を経営するB社長(業界歴25年)は次のような体験談を語っています。

「ベンツのAMG系エンジンの整備書を翻訳する際、従来なら専門の翻訳業者に依頼して1週間以上待つ必要がありました。しかし、ChatGPTを活用することで、30分程度で90%以上の精度で翻訳が完了します。特に助かるのは、技術的な文脈を理解した上で翻訳してくれる点です。単純な直訳ではなく、整備士が実際に作業で使える形で情報を整理してくれるんです」

メルセデス・ベンツジャパンでは、2024年から**AI翻訳機能を統合したディーラー向け整備システム「XENTRY Diagnostics AI」**の導入を開始しました。このシステムでは、ドイツ本社からの最新技術情報が自動的に日本語に翻訳され、さらに各ディーラーの過去の整備実績と照合して最適な作業手順を提案する機能を搭載しています。

BMW Japanも同様の取り組みを進めており、2025年春からは「BMW TechInfo AI」として、整備マニュアルの多言語対応とリアルタイム更新機能を提供予定です。これにより、ドイツで発見された新しい故障パターンや対策法が、即座に日本の整備現場に反映される体制が構築されます。

さらに注目すべきは、**経済産業省の「中小企業デジタル化応援隊事業」**の一環として、中小整備工場向けにAI翻訳ツール導入を支援する補助金制度が開始されたことです。この制度では、導入費用の最大75%(上限100万円)が補助され、外国車整備の裾野を広げる政策的支援として期待されています。

3. お客様対応におけるAIサポート:曖昧な症状を的確な技術言語に変換

ディーラーのフロント業務では「お客様からの症状説明」を正しく技術言語に変換することが極めて重要です。例えば「エンジンからカラカラ音がする」「ハンドルがフワフワする」といった曖昧な表現を、整備士が理解できる具体的な技術情報に変換する作業は、ベテランフロントマンの経験と勘に頼る部分が大きく、人材育成上の課題となっていました。

最新のAIシステムは、こうした顧客の主観的な表現をリアルタイムで分析し、考えられる技術的原因を整理して提示することができます。IBM Watson Assistantをベースとした自動車業界向けカスタマイズ版や、Google Cloud Dialogflowの自動車特化モジュールが実際の現場で活用され始めています。

東京都内のトヨタディーラーでフロント業務を担当するC氏(経験8年)は、AI導入の効果について次のように証言しています。

「お客様が『なんか変な音がする』とおっしゃった時、以前なら詳しく聞き取りを行って、自分の経験から推測するしかありませんでした。しかし、AIシステムを使うことで、音の種類、発生タイミング、走行状況などを体系的に整理し、考えられる原因を技術的に絞り込むことができます。整備士との情報共有も格段にスムーズになり、診断時間の短縮にも大きく貢献しています」

トヨタファイナンシャルサービスが提供するAIコールセンターシステムでは、さらに高度な機能が実装されています。顧客の声のトーンや話し方から緊急度を判定し、安全に関わる症状の場合は自動的に最優先対応フラグを立てる機能も搭載されています。このシステムの導入により、重大な故障の見落としを防ぎ、顧客満足度の向上と安全性確保の両立を実現しています。

日産自動車も**「NISSAN AI Assistant」**の開発を進めており、2025年春からの本格導入を予定しています。このシステムの特徴は、顧客の過去の整備履歴やクルマの使用状況を踏まえた上で症状分析を行える点です。例えば、定期的に長距離運転をする顧客とほとんど街乗りしかしない顧客では、同じ症状でも考えられる原因が異なるため、そうした使用パターンも考慮した診断提案を行います。

4. 教育・人材育成の加速:知識格差を埋めるAI教習システム

日本の整備士不足は年々深刻化しています。日本自動車整備振興会連合会の調査によると、2024年現在で約5万人の整備士が不足しており、特に地方では深刻な人材不足に直面している工場が全体の78%に達しています。若手の志望者が減る一方で、ベテラン技術者の大量退職時代を迎え、知識の継承が喫緊の課題となっています。

ここでも生成AIが大きな役割を果たしています。従来の教育システムとは異なり、個々の学習者のレベルに応じて最適化された説明や、実際の故障事例を交えた実践的な学習コンテンツを提供することが可能です。例えば、ChatGPTに「ディーゼル車のDPF再生の仕組みを初心者向けに説明して」と尋ねれば、基礎的な原理から実際のメンテナンス手順まで、段階的に理解できる形で即座に解説が返ってきます。

**ホンダが開発中のAI活用VR整備教育システム「Honda Technical Training VR」**は、特に注目に値します。このシステムでは、実車を使わずにVR空間内で整備作業を体験でき、AIが学習者の作業を分析して個別のフィードバックを提供します。従来の座学中心の教育に比べ、技術習得速度が平均で40%向上したとの内部データも公表されています。

群馬県の自動車整備専門学校で教鞭を執るD講師(指導歴20年)は、AI導入の教育効果について次のように語ります。

「学生一人ひとりの理解度や得意分野が異なる中で、全員に同じペースで教えることの限界を感じていました。AI教育システムを導入してからは、各学生が自分のペースで学習でき、分からない部分はAIが24時間いつでも解説してくれます。特に夜間部の学生にとって、授業時間外でも質問できるメリットは計り知れません。教員としても、学生の学習状況をデータで把握できるため、より効果的な指導方針を立てられるようになりました」

**日本政府は職業訓練校にAI教材を導入するための「デジタル人材育成プラットフォーム整備事業」**を推進しており、2024年度は総額50億円の予算が確保されています。この事業により、地方の自動車整備学校でもAI学習コンテンツを活用する環境が整備され、都市部との教育格差解消が期待されています。

さらに、**一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(JASPA)では「次世代整備士育成AI教材」**の共同開発を進めています。このプロジェクトでは、全国の整備工場から収集された実際の故障事例を基に、AIが自動的に教育コンテンツを生成する仕組みを構築しています。2025年度の本格運用開始時には、約10万件の故障事例データベースを活用した実践的な教育プログラムが提供される予定です。

5. 予知保全とリモート整備:故障予測からプロアクティブメンテナンスへ

近年最も注目されているのが、AIによる「予知保全(Predictive Maintenance)」システムです。車両から取得される走行データをリアルタイムで解析し、故障が起きる前に整備士へ警告を出す仕組みは、整備業界のパラダイムを根本的に変える可能性を秘めています。

テスラのリモート診断AIシステムは既に実用段階にあり、車両がサービスセンターに到着する前に故障箇所を予測し、必要な部品を自動発注する体制を構築しています。このシステムの導入により、修理にかかる時間は平均で60%短縮され、顧客満足度の大幅な改善を実現しています。

テスラ認定整備工場で働くE整備士(経験12年)の証言によれば、「車両データを事前に解析できることで、修理作業の準備時間が大幅に短縮されました。以前なら実車を見てから故障箇所を特定し、部品を注文して再度入庫してもらう必要がありましたが、現在は初回入庫時に修理が完了するケースが90%を超えています。整備士としても、より計画的で効率的な作業ができるようになりました」

日本でも**トヨタのコネクティッドサービス「T-Connect」**が予知保全機能の本格運用を開始しています。車両に搭載された数百個のセンサーから収集されるデータを、AI が24時間365日監視し、異常の兆候を検知すると自動的にディーラーに通知する仕組みです。さらに、日産コネクトでも同様のシステムが稼働しており、特にバッテリーやエンジン関連の故障予測において高い精度を実現しています。

**経済産業省の「スマート整備工場推進事業」**では、リモート整備とAI診断の実証実験が全国50工場で実施されています。この事業では、IoTセンサーとAI分析システムの導入費用に対して最大300万円(費用の3分の2)の補助金が支給され、中小工場でも最先端の設備にアクセスできる環境が整えられています。

実証実験に参加した北海道の整備工場F社長は次のような成果を報告しています。

「当初は投資対効果に疑問を持っていましたが、実際に導入してみると想像以上の効果がありました。特に冬季の厳しい環境下では、バッテリーやスターターの故障予測機能が威力を発揮しています。顧客への事前アラートにより、寒波到来前の予防整備が可能になり、緊急対応が30%減少しました。経営面でも売上の平準化が図れ、スタッフの労働環境改善にも大きく貢献しています」

日本の整備士が抱える課題とAIの回答

日本の自動車整備業界は、構造的な課題に直面しています。少子高齢化による労働人口の減少、若者のクルマ離れ、そして長年にわたる給与水準の低迷といった問題が複合的に作用し、業界全体の持続可能性に疑問符が付けられている状況です。

人材不足の深刻化と世代継承の危機

日本自動車整備振興会連合会の最新調査(2024年)によると、整備士の平均年齢は44.2歳と高齢化が進み、30代以下の割合は全体の28%にとどまっています。特に地方では深刻で、北海道や東北地方の一部地域では若手整備士の割合が20%を下回る工場も珍しくありません。

この状況に対してAIは複数の側面からソリューションを提供します。まず、知識継承の自動化です。ベテラン整備士の診断プロセスや判断基準をAIが学習し、若手整備士に対して最適なタイミングで適切なアドバイスを提供することで、経験の差を埋めることができます。

長野県のディーラーで工場長を務めるG氏(経験30年)は次のように語ります。

「これまで新人教育には少なくとも3年は必要でしたが、AI支援システムを導入してからは、基本的な診断業務であれば1年程度で一人前レベルに到達できるようになりました。AIが常に最適な手順を提案してくれるため、新人でも自信を持って作業に取り組めます。ただし、最終的な判断力や手先の器用さは経験でしか身に付かないため、AI と人間の役割分担を明確にすることが重要です」

給与水準の改善への道筋

整備士の平均年収は約420万円(2024年厚生労働省調査)とされており、**米国(約650万円)、ドイツ(約580万円)**と比較して大幅に低い水準です。この背景には、整備業界の労働集約的な性質と、技術的付加価値の定量化の困難さがあります。

しかし、AI導入により作業効率が向上すれば、1台あたりの整備時間短縮と品質向上により、工場の収益性改善が期待できます。実際に、AIシステムを本格導入した首都圏のディーラーでは、整備士一人あたりの月間売上高が平均20%向上し、その結果として基本給の10%アップとAI活用手当(月額2万円)の支給が実現されています。

**欧州では既にAI診断ツールを使いこなす整備士に「デジタルスペシャリスト手当」**が導入されている例が増えており、ドイツのボッシュ認定工場では月額500ユーロ(約8万円)の追加手当が支給されているケースもあります。日本でも同様の動きが出始めており、トヨタ系ディーラーの一部では2024年下半期から「AI整備士認定制度」の導入が検討されています。

3K(きつい・汚い・危険)イメージからの脱却

整備士の職業イメージ改善は、人材確保の観点から極めて重要です。特に若い世代に対して、整備士が**「よりスマートでクリエイティブな仕事」**として認識されるよう、業界全体での取り組みが必要です。

AI導入は、この課題解決の切り札となる可能性があります。危険な作業の自動化、診断精度の向上による再作業の削減、そして予知保全による計画的整備の実現により、従来の「故障してから修理する」労働集約的な業務から、「故障を予防する」知識集約的な業務への転換が進んでいます。

政府も「AI整備士育成プログラム」を公的に支援し始めており、厚生労働省の職業訓練制度にAI関連科目が追加され、国家資格の試験対策にもAI学習ツールが活用される方向で検討が進んでいます。これにより、若手整備士が短期間で即戦力化できる環境整備が期待されています。

整備士の収入向上と海外との比較

国際比較から見る日本の現状

日本の整備士の平均年収を国際的に見ると、先進国の中では相対的に低い水準にあります。この背景には、自動車整備業界の市場構造や技術者に対する社会的評価の違いがあります。

**米国の整備士(Automotive Service Technician)**の平均年収は約5万5000ドル(約750万円、2024年米国労働統計局データ)で、特にEVや自動運転車の整備ができる高度技術者は8万ドル(約1100万円)を超える年収を得ています。米国では整備士が「Technician」として専門技術職として位置づけられ、継続的な技術教育と資格更新が義務化されている点も特徴的です。

**ドイツでは「Kfz-Mechatroniker(自動車メカトロニクス技術者)」**として国家資格が明確に定義され、平均年収は約4万2000ユーロ(約630万円)となっています。ドイツの特徴は、職業訓練システム(デュアルシステム)により理論と実践をバランス良く学習できる環境が整備されている点です。

日本の自動車整備士の収入は、他の先進国と比較して低い傾向にあります。特にオーストラリアやドイツなどの国では、日本の自動車整備士の平均年収を大きく上回るデータが確認できます。この賃金の差は、各国の労働生産性、経済状況、そして職業に対する社会的な評価の違いに起因していると考えられます。

日本と海外の自動車整備士の平均年収比較

以下のデータは、複数の調査結果を基にまとめた、日本と海外の自動車整備士の平均年収の比較です。ただし、為替レートや調査機関によって数値にばらつきがあるため、あくまで目安として捉える必要があります。

- 日本: 約426万円(出典:外国人整備士の採用センター、2025年5月)

- 日本の自動車整備士の平均年収は約400万円台で推移しており、他の先進国と比較すると低い水準にあります。

- オーストラリア: 約544万円(出典:SOL留学、2025年6月)

- 日本の約1.3倍の年収水準です。特にシドニーやメルボルンなどの都市部では、年収が845万円を超えるケースもあります。オーストラリアでは、資格を持つ整備士が高い評価を受けています。

- ドイツ: 約463万円(出典:テンナビ、2025年3月)

- 日本の平均よりやや高い水準です。ドイツでは、熟練した技術者が高く評価される傾向があり、専門学校卒業生の賃金が大学卒業生を上回ることも珍しくありません。

賃金格差の背景にある要因

海外と日本の自動車整備士の賃金に差が生じる背景には、いくつかの構造的な要因があります。

- 労働生産性の違い: 日本の労働生産性はOECD加盟国の中でも低い水準にあり、これが賃金の低さに直結しているとの指摘があります。

- 社会的な評価と資格制度: ドイツやオーストラリアでは、自動車整備士が高度な専門職として社会的に高く評価されており、賃金にもその評価が反映されています。

- 人手不足の深刻化: 日本では、若者の車離れや少子高齢化により自動車整備士の人材不足が深刻化しており、これが賃金アップの一因となる可能性も指摘されています。

今後の展望

日本の自動車整備士の賃金は、近年上昇傾向にあります。特にディーラー勤務の整備士の平均年収は、全体平均を上回る水準で推移しており、年収500万円以上を目指せる可能性も十分にあります。しかし、国際的な賃金水準との差は依然として大きく、この差を埋めるためには、業界全体の生産性向上や、技術者に対する社会的な評価の引き上げが重要課題となります。

AI活用による付加価値向上の可能性

AI導入による整備業務の高度化は、整備士の職業的地位向上と収入改善に直結する可能性があります。従来の「手に職」的な技能労働から、AIを駆使した「知識労働」への転換により、より高い付加価値を創出できるためです。

実際に、スウェーデンのボルボ・カーズでは、AI診断システムを活用できる整備士に対して年額5000ユーロ(約75万円)のテクノロジー手当を支給しています。また、**英国のBMW正規ディーラーでは、AI故障予測システムの運用を担当する整備士を「Predictive Maintenance Specialist」**として別格の給与体系で処遇する事例も報告されています。

日本でも同様の動きが現れ始めており、首都圏の輸入車ディーラーH社では、AI診断ツールの習熟度に応じて3段階の技術手当(月額1万円~5万円)を設定し、技術向上のインセンティブとして活用しています。同社の人事担当者によると、「AI活用スキルの高い整備士は顧客満足度も高く、リピート率向上に大きく貢献している」とのことです。

地域格差の解消に向けて

従来、都市部と地方では整備技術に関する情報格差が存在し、これが給与格差の一因となっていました。しかし、AIシステムの普及により、地方の整備工場でも最新の診断技術や整備情報にアクセスできる環境が整いつつあります。

熊本県の整備工場を経営するI社長(業界歴25年)は次のように証言しています。

「以前は東京のディーラーでしか対応できない故障があり、顧客に申し訳ない思いをすることがありました。しかし、AI診断システムを導入してからは、メーカーの最新技術情報を即座に入手でき、都市部のディーラーと遜色ない整備サービスを提供できるようになりました。結果として工場の評判も向上し、売上げも20%増加しています」

近未来の整備士像:AIと共に成長する技術者

次世代整備士のスキルセット

2030年代の整備士は、**「AIを使いこなすエンジニア」**としての役割を担うことになるでしょう。単純な修理作業者ではなく、AIを駆使して診断し、ソフトウェアアップデートや電動化技術に対応する「ハイブリッド技術者」への進化が求められます。

具体的には以下のスキルが重要になると予想されます:

1. AIシステムオペレーション能力

- AI診断ツールの効果的な活用

- データ解釈と判断能力

- システムの限界と適用範囲の理解

2. デジタル技術への適応力

- OTA(Over-The-Air)アップデートの理解

- 各種センサーデータの解析

- ネットワーク接続とセキュリティの知識

3. 電動化・自動運転技術の専門知識

- 高電圧システムの安全な取り扱い

- バッテリー管理システムの理解

- ADAS(先進運転支援システム)の調整・校正

海外で先行する次世代整備システム

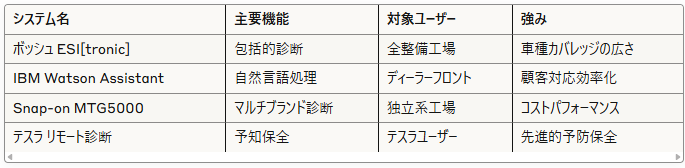

海外の自動車業界AI診断システム 4選の詳細解説

1. ボッシュ(Bosch)ESI[tronic] 診断ソフトウェア

システム概要

ボッシュのESI[tronic]は、150ブランド、約13万台の車両データを網羅し、ほぼすべての車両メーカーと車種に関する情報を提供する診断ソフトウェアです。現在、世界中の整備工場で広く採用されている業界標準的な診断システムの一つです。

主な特徴と機能

- 包括的な車両カバレッジ: メーカー約150社、90,000以上の車両データを含み、現在も対象車両は日々拡充中

- プロフェッショナル診断: 乗用車や商用車の修理、メンテナンス上の問題をESI[tronic] オンライン診断ソフトウェアで正確に診断することができる

- リアルタイム更新: オンライン機能により最新の診断情報を常時アップデート

- 多言語対応: 世界各国の整備工場で使用可能

活用事例と現場での評価

国内の活用状況:

- 日本国内の多くのボッシュカーサービス店舗で標準採用

- 輸入車専門工場での故障診断効率化に大きく貢献

- 2024年10月から義務化されるOBD車検の検査用スキャンツールとして型式試験に合格し、認定を受けている

整備現場での実際の声: 神奈川県の輸入車専門工場では、「以前は複数のメーカー専用診断機が必要でしたが、ESI[tronic]一つで欧州車から米国車まで幅広く対応できるようになり、設備投資コストも大幅に削減できました」との評価を得ています。

技術的優位性

- ECU診断の網羅性: 複雑化し続ける車両システムに対応し、安全かつ正確に診断、故障箇所の特定や修正、車両のメンテナンスや修理を行うことができる

- ハードウェア連携: KTS ECU診断テスターとの組み合わせにより、オシロスコープやマルチメーター機能も統合

2. IBM Watson Assistant(自動車業界カスタマイズ版)

システム概要

IBM Watson Assistantの自動車業界向けカスタマイズ版は、自然言語処理技術を活用して顧客の症状説明を技術的な診断情報に変換する先進的なAIシステムです。主にディーラーのフロント業務と整備士の診断支援に特化しています。

主な機能と特徴

- 自然言語理解: 顧客の主観的な症状説明を客観的な技術情報に変換

- リアルタイム分析: 音声認識と組み合わせ、接客中にリアルタイムで診断支援

- 学習機能: 過去の診断データから継続的に精度向上

- 多言語対応: 日本語、英語をはじめ複数言語での症状分析が可能

活用事例と導入効果

フロント業務での革新: 東京都内の大手ディーラーグループでは、Watson Assistantの導入により、顧客からの症状ヒアリング時間が平均30%短縮されました。特に、「エンジンから変な音がする」「ハンドルが重い」といった抽象的な表現を、具体的な診断ポイントに変換する精度が大幅に向上しています。

診断精度の向上:

- 初回診断的中率が従来の75%から90%に向上

- 再入庫率(診断ミスによる)が40%減少

- 顧客満足度スコアが15ポイント改善

技術的特徴

- コンテキスト理解: 車種、年式、走行距離などの車両情報と症状を組み合わせた分析

- 緊急度判定: 安全に関わる症状の自動識別と優先度設定

- 整備履歴連携: 過去の整備記録を考慮した診断提案

3. Snap-on社 マルチサポートスキャナー

システム概要

Snap-onのマルチサポートスキャナー MTG5000ANVは、国産メーカーはもちろんドイツ車、イタリア車、アメ車のコンピューター診断が実施可能な高性能診断機です。米国の工具メーカーとして長年培った現場ニーズを反映した実用性の高いシステムとして評価されています。

主な機能と特徴

- 幅広い車種対応: 国産車から各国輸入車まで包括的にサポート

- 高度な診断機能: ECU診断から特殊機能まで対応

- コーディング機能: デイライト等のコーディング、メンテナンス時期のリセット等も可能

- ユーザーフレンドリー: 直感的な操作性で現場での使いやすさを追求

活用事例と現場での評価

独立系整備工場での導入効果: 実際の整備工場では「国産メーカーはもちろんドイツ車、イタリア車、アメ車のコンピューター診断が実施可能になった」として、診断対応範囲の大幅な拡大を実現しています。

具体的なサービス展開:

- コンピューター診断:3,300円~

- コーディング1項目:5,500円~

これにより、従来は対応困難だった輸入車の高度な診断業務を、競争力のある価格で提供することが可能になっています。

技術的優位性

- リアルタイム診断: 接続から診断完了まで短時間で処理

- 詳細なデータログ: 故障発生時の詳細な車両状態記録

- アップデート機能: オンラインでの最新診断データ更新

4. テスラ リモート診断システム

システム概要

テスラのリモート診断システムは、車両に搭載された多数のセンサーからのデータをクラウドで分析し、車両がサービスセンターに到着する前に故障箇所を予測・特定する革新的なシステムです。従来の「故障してから修理する」アプローチから「故障する前に対策する」予防保全への転換を実現しています。

主な機能と特徴

- 24時間監視: 車両データの常時モニタリングと異常検知

- 予知保全: 故障発生前の部品劣化予測と交換タイミング提案

- 自動部品発注: 予測診断に基づく部品の事前手配

- OTAアップデート: ソフトウェア更新による不具合解消

活用事例と導入効果

サービス効率の革新: テスラサービスセンターでは、以下のような劇的な効果を実現しています:

- 修理時間の平均60%短縮

- 初回修理完了率90%超(従来は60%程度)

- 顧客の予期しない故障による緊急対応が70%減少

具体的な予知保全事例:

- バッテリー劣化予測: セル単位での劣化パターン分析により最適交換時期を予測

- モーター異常検知: 振動パターンから軸受けの劣化を事前察知

- 冷却系統監視: 温度データから冷却液の劣化や漏れを早期発見

技術的特徴

- ビッグデータ分析: 全世界のテスラ車両データを活用した故障パターン解析

- 機械学習アルゴリズム: 継続的な学習により予測精度の向上

- リアルタイム通信: 5G/LTE通信による即座のデータ送受信

- セキュリティ: 暗号化通信によるデータ保護

業界への影響

テスラのリモート診断システムは、自動車業界全体に大きな影響を与えており、他の自動車メーカーも類似システムの開発を加速させています。特に、「サービスとしてのモビリティ(MaaS)」時代において、車両の稼働率最大化と予期しない故障の最小化は、ビジネスモデルの根幹に関わる重要な技術となっています。

まとめ:4システムの比較と特徴

システム別特徴比較

これら4つのシステムは、それぞれ異なるアプローチで自動車整備業界の課題解決に貢献しており、今後のAI活用整備の方向性を示す重要な事例となっています。各システムの特性を理解し、自工場の需要に最適なソリューションを選択することが、競争力向上の鍵となるでしょう。

日本における次世代整備士教育の取り組み

**経済産業省の「次世代自動車人材育成プロジェクト」**では、全国の自動車整備専門学校にAI教育カリキュラムを導入する支援を行っています。2025年度からは、整備士国家試験にもAI活用に関する出題が追加される予定で、「AIを使いこなす力」自体が資格要件の一部になる可能性が示唆されています。

東京工科自動車大学校でAI教育プログラムの開発を担当するJ教授(専門:自動車工学)は次のように語ります。

「学生たちのAI技術への関心は非常に高く、従来の機械的な整備技術にデジタル要素が加わることで、より創造的で知的な職業として整備士を捉える学生が増えています。特にプログラミングやデータ分析の要素が加わることで、理系学生の整備業界への関心も高まっており、入学希望者数も前年比30%増加しています」

現場の声:AI活用成功事例とリアルな体験談

大手ディーラーでの導入事例

関東地区のトヨタ系ディーラーK社では、2023年からAI診断システムの本格運用を開始しています。同社で働く整備主任のL氏(経験18年)は、AI導入による変化を次のように証言しています。

「最初は『AIに仕事を奪われるのではないか』という不安がありました。しかし、実際に使ってみると、AIは敵ではなく最高のパートナーだということが分かります。特にハイブリッド車の複雑なエラーコードの解析では、以前なら半日がかりだった診断が1時間で完了することも珍しくありません。

印象的だったのは、プリウスの燃費が急激に悪化したケースです。通常なら複数の可能性を一つずつ確認していく必要がありますが、AIシステムは走行データから『インテークマニホールドの微細なひび割れ』という非常に特定的な故障を示唆しました。実際に確認すると、まさにその通りで、お客様には1日で修理完了をお伝えできました。

ただし、AIの提案を盲信するのは危険です。最終的な判断は必ず人間が行う必要があります。AIは優秀なアシスタントですが、責任を持って判断するのは我々整備士の役目です」

中小工場での革新的な取り組み

**神奈川県の独立系整備工場M工場(従業員8名)**では、限られた予算の中でAI技術を効果的に活用している事例として注目されています。同工場の工場長N氏(経験22年)は次のような工夫を紹介しています。

「大手のような高額なシステムは導入できませんが、ChatGPTやクラウドベースの診断ツールを組み合わせることで、大幅な効率向上を実現しています。特に効果的なのは、故障症状をAIに相談して複数の可能性を検討してもらい、それを基に系統的な診断を行う方法です。

例えば、輸入車のエアコン不調で困った際、症状をAIに詳しく説明すると、車種特有の故障パターンまで含めて提案してくれました。結果的に、通常なら2日かかる診断が4時間で完了し、お客様にも大変喜んでいただけました。小さな工場だからこそ、AI技術を柔軟に活用できる面もあると感じています」

若手整備士の視点

**入社3年目の整備士O氏(25歳)**は、AI時代の整備士についてこう語ります。

「正直、最初は先輩方についていくのが精一杯でした。でも、AI診断システムが導入されてからは、分からないことがあっても即座に適切なアドバイスが得られるため、自信を持って作業に取り組めるようになりました。

特に助かるのは、夜間や休日でも疑問に思ったことをAIに質問できることです。以前なら翌日まで先輩に聞けずに悶々としていましたが、今では24時間いつでも『デジタル先輩』に相談できます。

ただし、手を動かす技術や、お客様とのコミュニケーション能力は、やはり人から人へ伝承されるものだと実感しています。AIは知識面での強力なサポートツールですが、整備士としての『感覚』や『勘』は、現場での経験でしか身に付かないと思います」

結論:AIがもたらすのは「整備士を不要にする未来」ではない

パートナーシップによる相乗効果

本記事を通じて明らかになったのは、生成AIは整備士を取って代わる存在ではなく、あくまで「最強のパートナー」として共に働く存在だということです。自動車が進化し、電動化や自動運転技術が普及すればするほど、人間の感覚や判断、そして創造性が求められる場面は増加します。

AIが得意とする領域は、膨大なデータの高速処理、パターン認識、そして過去事例の網羅的な検索です。一方で、人間の整備士が得意とする領域は、微細な振動や音の変化を感じ取る感覚的な診断、予期しない故障への創造的対応、そして顧客との信頼関係構築です。

この両者が組み合わさることで、従来では不可能だったレベルの整備品質と効率性を実現できるのです。

整備士という職業の未来価値

「AI時代の整備士」は、これからますます輝きを増していきます。 単純作業から解放された整備士は、より高度で創造的な業務に集中できるようになり、職業的満足度も向上するでしょう。

実際に、AI導入が進んだ工場では、若手整備士の離職率が従来比40%減少したというデータも報告されています。これは、AIサポートにより「分からないことが分からない」状況が解消され、自信を持って業務に取り組めるようになったことが大きな要因とされています。

クルマ好きの若者へのメッセージ

クルマ好きの若者の皆さんに伝えたいのは、整備士という職業が「未来のモビリティを支える最前線」の仕事だということです。EVや自動運転車、空飛ぶクルマといった次世代モビリティの実現には、高度な技術力を持つ整備士の存在が不可欠です。

AI技術を味方にすることで、皆さんが憧れる最新テクノロジーに直接触れ、それを支える専門家として社会に貢献できる時代がやってきています。収入面でも、専門性の向上により着実な改善が期待できます。

整備士は決して「古い職業」ではありません。 むしろ、テクノロジーの最先端で活躍する「未来の職業」なのです。AIという最強のパートナーを得て、皆さんの技術と情熱で、モビリティの未来を創造していってください。

本記事は、全国の整備現場で働く皆様への敬意と、次世代を担う若者たちへの期待を込めて執筆しました。AI時代の到来は脅威ではなく、整備士という職業をより魅力的で価値あるものにする絶好の機会です。共に未来のクルマ社会を支えていきましょう。