静岡県裾野市に姿を現す「明日の暮らし」。トヨタ自動車が手がける次世代スマートシティ「ウーブン・シティ(Woven City)」は、単なる実験都市ではなく、私たちの生活様式を根本から変える可能性を秘めています。2025年秋から本格稼働するこの革新的プロジェクトは、世界中の都市開発と自動車産業の未来に大きな影響を与えることでしょう。

ウーブン・シティとは?革新的な未来都市構想の核心

「生きた実験都市」の真の意味

ウーブン・シティは、トヨタ東富士工場跡地という歴史ある場所に新たな歴史を刻もうとしています。「生きた実験都市」という表現には深い意味があります。これは単に技術を試す場ではなく、実際に人々が生活しながら、テクノロジーと人間の共生を探求する場です。

街の名前に冠された「Woven(織られた)」という言葉は、異なる要素を織り合わせて新しい価値を創造するというトヨタの哲学を表しています。自動運転技術、水素エネルギー、AI、ロボティクス、そして最も重要な「人」—これらすべてが有機的に結びつき、調和する都市を目指しているのです。

自動車メーカーが都市を作る理由

なぜ自動車メーカーであるトヨタが都市開発に乗り出したのか。その背景には、「モビリティカンパニー」への変革という大きな企業ビジョンがあります。自動車を単なる移動手段としてではなく、生活の質を向上させる包括的なソリューションとして再定義するこの取り組みは、トヨタの100年先を見据えた戦略的決断です。

ウーブン・シティは、自動車、エネルギー、住居、医療、食、娯楽などあらゆる生活要素が統合された環境で、次世代のモビリティがどのように人々の暮らしを豊かにできるかを実証する場となります。トヨタにとって、これは単なる実験場ではなく、未来の事業モデルを形作る重要なプロジェクトなのです。

都市設計の革命:ゼロから描く未来の暮らし

ビッグウィーブ:3層構造の道路ネットワーク

ウーブン・シティの最も特徴的な要素は、「ビッグウィーブ」と呼ばれる独自の道路ネットワーク設計です。これは以下の3つの専用道路からなります:

- 高速移動用道路:完全自動運転車と商用車専用の道路。効率的な物流と移動を可能にします。

- 中速混合道路:パーソナルモビリティ(電動キックボードや次世代自転車など)と歩行者が共存するスペース。低速での移動を安全に実現します。

- 歩行者専用プロムナード:緑豊かな自然と調和した遊歩道。人々の交流と癒しの場となります。

この3層構造は、単に交通を整理するだけでなく、都市の「質」を高める設計思想です。従来の都市計画では、自動車交通が最優先されることが多く、結果として歩行者空間が圧迫されてきました。ウーブン・シティは、この関係を根本から見直し、人間中心の都市設計を実現しています。

専門家は「この道路設計だけでも革命的」と評価しています。なぜなら、将来的に全ての車両が自動運転になった場合の都市設計を先取りしているからです。信号機が不要になり、歩車分離が完全に実現すれば、交通事故のリスクは劇的に減少するでしょう。

サステナブルデザイン:環境と共生する建築哲学

ウーブン・シティの建築デザインを手がけるのは、デンマークの世界的建築家ビャルケ・インゲルス率いるBIG(Bjarke Ingels Group)です。彼らが掲げる「サステナブルデザイン」の哲学は、ウーブン・シティの隅々まで行き渡っています。

建物は主に環境負荷の少ない木材で構築され、屋上には太陽光パネルが敷き詰められます。雨水の再利用システムや、緑地の積極的な配置による生物多様性の維持など、環境への配慮が随所に見られます。

特筆すべきは、これらのエコフレンドリーな要素が、暮らしの質を犠牲にするのではなく、むしろ向上させる設計になっている点です。例えば、屋上緑化は断熱効果をもたらし、エネルギー消費を抑えながら快適な室内環境を実現します。また、共有スペースの充実により、コミュニティ形成と個人のプライバシーが絶妙なバランスで両立されています。

次世代テクノロジーが変える日常生活

スマートホームの新たな地平線

ウーブン・シティのスマートホームは、現在普及しているスマートスピーカーやIoT家電をはるかに超える機能性を持ちます。家全体がセンサーネットワークで覆われ、AIがその住民の生活パターンや健康状態を学習し、最適な住環境を自動的に創出します。

例えば、住民の起床時間に合わせて照明が徐々に明るくなり、好みの温度に調整されます。健康モニタリングシステムは、日常の動作から異常を検知し、早期の健康問題を発見することも可能です。特に高齢者や障害を持つ方にとって、これらの機能は自立した生活を支える重要な要素となります。

プライバシーへの配慮も徹底されています。収集されるデータは住民自身が管理し、どの情報を共有するかを細かく設定できるシステムが導入されます。テクノロジーが「監視」ではなく「サポート」として機能するよう、細心の注意が払われているのです。

自動運転とロボティクスが創る新たな日常

ウーブン・シティ内では、自動運転車が主要な移動手段となります。トヨタの最先端自動運転技術「Guardian」と「Chauffeur」が実装され、完全自動運転車から運転支援機能付き車両まで、様々なレベルの自動運転が共存する環境が整備されます。

特筆すべきは、これらの技術が単に「便利」なだけでなく、新たな社会課題の解決にも貢献する点です。例えば、高齢者の移動の自由が確保されることで、社会的孤立の防止につながります。また、カーシェアリングの普及により、車の所有形態そのものが変わることも予想されます。

ロボティクスの分野では、家事支援ロボットや配送ロボットが日常生活をサポートします。トヨタが開発中のヒューマノイドロボット「T-HR3」の進化版も、ウーブン・シティで活躍する可能性があります。これらのロボットは、人間の代替ではなく、人間がより創造的な活動に時間を使えるよう、補助的な役割を担うことが期待されています。

エネルギー革命:水素社会の実現へ

完全自給自足型エネルギーシステムの実現

ウーブン・シティのエネルギー供給は、主に水素と太陽光によって賄われます。トヨタが長年取り組んできた燃料電池技術が、都市スケールで実装されるのです。

街全体に張り巡らされた水素パイプラインにより、各家庭や施設で必要な電力と熱が供給されます。燃料電池は天候や時間帯に関係なく安定した電力を供給でき、太陽光発電のバックアップとしても機能します。また、余剰電力は水素に変換して貯蔵することで、エネルギーロスを最小限に抑えます。

注目すべきは、このシステムが「閉じた実験」ではなく、既存の電力網と接続されている点です。将来的には、ウーブン・シティで培われたエネルギーマネジメント技術が、既存都市への展開も視野に入れられています。

スマートグリッドが実現する効率的なエネルギー利用

ウーブン・シティではIoT技術を活用した「スマートグリッド」が採用され、エネルギーの生産と消費が最適化されます。例えば、電力需要が低い時間帯には自動的に電気自動車の充電が行われ、ピーク時には電気自動車のバッテリーから電力を供給することで、負荷の平準化が図られます。

これにより、エネルギー効率が大幅に向上するだけでなく、災害時などの非常事態においても、エネルギー供給の安定性が確保されます。実際、ウーブン・シティは「レジリエント(回復力のある)都市」としての機能も持ち合わせており、災害時には周辺地域への電力供給拠点となることも想定されています。

データ駆動型都市管理:プライバシーとイノベーションの両立

都市OSが実現する最適化された都市運営

ウーブン・シティの中核を成すのが「Woven City OS」と呼ばれる都市オペレーティングシステムです。これは、街中のセンサーから収集されるビッグデータを分析し、交通、エネルギー、廃棄物管理、防災など様々な都市機能を最適化するプラットフォームです。

例えば、ごみ収集車は、AIが分析したごみ箱の満杯状況に基づいて最適なルートを走行します。また、水道管や電力線などのインフラ設備は常時モニタリングされ、問題が発生する前に予防的なメンテナンスが実施されます。

このシステムの真価は、都市の「見える化」にあります。従来、都市管理者が把握しきれなかった様々なデータが可視化されることで、より効率的かつ住民本位の都市運営が可能になるのです。

オープンイノベーションが生み出す新たな産業

ウーブン・シティの特徴のひとつが、「Kakezan Invention Hub(掛算インベンションハブ)」と呼ばれるオープンイノベーション施設です。ここではトヨタのパートナー企業やスタートアップが集まり、ウーブン・シティで得られるリアルデータを活用した新サービスや製品の開発が行われます。

「掛算(Kakezan)」という名前には、異なる産業や技術の掛け合わせから新たな価値を創造するという意味が込められています。例えば、自動運転技術と医療の掛け合わせにより、移動診療所のような新しいサービスが生まれる可能性があります。

この取り組みは、日本の産業競争力強化にも寄与すると期待されています。特に、製造業とITの融合(デジタルトランスフォーメーション)が課題となっている日本において、ウーブン・シティは貴重な実証の場となるでしょう。

実証実験から実用化へ:段階的な開発計画

2025年秋からの第1期稼働計画

ウーブン・シティは、2021年2月に着工され、2024年10月に第1期の建物が完成、2025年秋から約360人が居住する形で本格稼働が始まります。この第1期では、基本的な都市インフラとスマートホーム機能の検証が主な目的となります。

入居者は、トヨタの研究者やパートナー企業の従業員、そして一般公募で選ばれた方々で構成されます。特に注目すべきは、高齢者や障害を持つ方々も積極的に受け入れる方針が示されている点です。多様な背景を持つ住民が共存することで、より包括的な技術検証が可能になります。

将来的な拡張計画と全体像

第1期の成果を踏まえ、ウーブン・シティは段階的に拡張され、最終的には約2,000人が居住する規模になる予定です。拡張フェーズごとに新たな技術やサービスが導入され、都市全体が「進化する有機体」のように成長していきます。

トヨタは「永遠に未完成の街」というコンセプトを掲げています。これは完成形を定めず、テクノロジーの進化や社会ニーズの変化に合わせて常に更新し続ける都市を目指すという意味です。このアプローチは、急速に変化する現代社会において、都市開発のあり方そのものに一石を投じるものと言えるでしょう。

他のスマートシティとの違い:トヨタの挑戦の独自性

世界のスマートシティプロジェクトとの比較

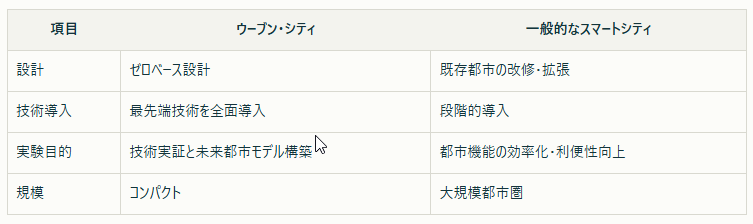

世界各地で様々なスマートシティプロジェクトが進行していますが、ウーブン・シティには他にない特徴があります。

アメリカのサイドウォーク・ラボ(Googleの親会社Alphabet傘下)が手がけたトロントのスマートシティ計画は、プライバシー懸念から縮小を余儀なくされました。一方、中国の雄安新区は国家プロジェクトとして巨大な規模を誇りますが、トップダウン型の開発手法が取られています。

これらと比較したウーブン・シティの最大の強みは、「実際に人が住む」という点と、「民間企業主導でありながら開かれている」という点にあります。実験的要素を持ちながらも実用性を重視し、また特定の企業の閉じた取り組みではなく、様々なパートナーと連携して進められる点が、他のプロジェクトとは一線を画しています。

日本固有の課題解決への貢献

ウーブン・シティは、少子高齢化や地方衰退といった日本固有の社会課題にも向き合っています。例えば、高齢者の見守りシステムや自動運転による移動支援は、高齢化社会における新たな暮らしのモデルを提示するものです。

また、エネルギー自給自足型の都市モデルは、資源の少ない日本において、持続可能な地域社会のあり方を示唆しています。特に水素エネルギーの活用は、日本が国策として推進している「水素社会」の実現に大きく寄与するでしょう。

さらに、地方都市再生のモデルケースとしての側面も見逃せません。ウーブン・シティの成功事例は、他の地方都市における革新的な街づくりのインスピレーションとなる可能性を秘めています。

期待と課題:ウーブン・シティが直面する現実

技術的課題と克服への道筋

ウーブン・シティには多くの期待が寄せられる一方で、解決すべき技術的課題も存在します。

完全自動運転の実用化は、法規制や技術的信頼性の面でまだハードルがあります。また、大規模な水素エネルギーシステムの運用実績は世界的にも少なく、安全性と経済性の両立が求められます。

これらの課題に対し、トヨタは「小さく始めて大きく育てる」というアプローチを採用しています。例えば自動運転は、まず限定された区域内での運用から始め、段階的に対象エリアを拡大していく計画です。また、水素システムについても、まずは小規模な実証から始め、信頼性データを蓄積しながら拡張していくアプローチが取られています。

社会的受容性とプライバシー問題

先進技術の社会実装において常に議論となるのが、社会的受容性とプライバシーの問題です。特に、センサーやカメラによる常時モニタリングを前提としたスマートシティでは、「監視社会化」への懸念が付きまといます。

ウーブン・シティでは、「プライバシー・バイ・デザイン」の原則に基づき、システム設計の初期段階からプライバシー保護を考慮しています。具体的には、個人を特定できないデータ収集方法の採用、データ利用目的の明確化、住民によるデータコントロール権の確保などが挙げられます。

また、技術実装の前に住民との対話を重視する姿勢も特徴的です。「技術ありき」ではなく「人間中心」のアプローチにより、住民の不安や懸念に寄り添った開発が進められています。

未来への展望:ウーブン・シティの先にあるもの

「モビリティカンパニー」としてのトヨタの未来戦略

ウーブン・シティは、トヨタが掲げる「モビリティカンパニー」への変革を象徴するプロジェクトです。自動車メーカーからモビリティサービス企業へと事業領域を拡大するこの戦略は、MaaS(Mobility as a Service)時代を見据えたものと言えます。

現在の自動車産業は、EV化、自動運転化、シェアリングサービスの普及など、100年に一度と言われる大変革期を迎えています。こうした中、トヨタはウーブン・シティを「未来の事業モデル」を探る場として位置づけ、従来の自動車販売だけに依存しない多様な収益構造の構築を目指しています。

例えば、自動運転技術を活用した新たなモビリティサービスや、車両から収集されるデータを活用したビジネス、さらには都市管理システムそのものをパッケージ化して他都市に展開するなど、様々な可能性が検討されています。

日本発グローバルモデルとしての可能性

ウーブン・シティの成功は、日本の国際競争力強化にも寄与する可能性があります。都市OS、自動運転システム、水素エネルギーインフラなど、ここで実証されるテクノロジーとノウハウは、「日本発」の都市ソリューションとして世界に展開できるからです。

特に、環境と調和した持続可能な都市モデルは、気候変動対策が急務となる現代において大きな価値を持ちます。また、高齢化という日本が先行して直面している課題への対応策は、今後同様の問題に直面する他の先進国にとっても参考になるでしょう。

トヨタ自身も「ウーブン・シティで実証されたソリューションを、世界中の既存都市に展開していく」というビジョンを掲げています。まさに「実験都市」から「輸出産業」への発展を見据えた壮大な構想と言えるでしょう。

まとめ:ウーブン・シティが描く私たちの未来

トヨタは「進化し続ける永遠に未完成の街」と位置付け、常に新しい技術やサービスを取り入れ続ける姿勢を示しています

ウーブン・シティは単なる「未来的な街」ではありません。それは、テクノロジーと人間の共生のあり方、持続可能な社会の形、そして産業の新たな可能性を探求する壮大な実験です。2025年の本格稼働は、日本の都市開発と自動車産業の歴史における重要な転換点となるでしょう。

現代社会は、気候変動、高齢化、資源枯渇など様々な課題に直面しています。ウーブン・シティは、これらの課題に真正面から向き合い、テクノロジーの力でより良い未来を創造しようとする挑戦です。

もちろん、すべての技術が計画通りに実装されるとは限らず、社会的受容性や経済性の観点からの課題も少なくありません。しかし、「永遠に未完成」というコンセプトは、完璧を目指すのではなく、常に課題と向き合い続ける姿勢の表れとも言えます。

ウーブン・シティという「生きた実験場」から生まれる知見と経験は、私たち一人ひとりの暮らしを、そして社会全体を、どのように変えていくのでしょうか。2025年の本格稼働に向けて、その発展から目が離せません。

参考リンク・情報源

- トヨタ自動車公式サイト「ウーブン・シティ」セクション

- Woven Planet Holdings(ウーブン・シティ運営会社)公式サイト

- 経済産業省「スマートシティの推進に向けた官民の取組」

- 内閣府「スーパーシティ構想」