自動車業界に身を置く筆者として、これほどエキサイティングな技術革新を目撃できることを誇りに思います。今回ご紹介する「ドライ電極」技術は、単なる技術的進歩を超えて、モビリティと医療の境界を根本から変えようとしている革命的イノベーションです。

想像してください。朝の通勤中、あなたが運転席に座った瞬間から車があなたの健康状態をモニタリングし始める。心拍数、血圧、ストレスレベル、疲労度まで、まるで熟練した医師のように細やかに観察している。そして万が一、心臓に異常な兆候を感じ取った瞬間、車は自動的に最寄りの病院に緊急通報し、安全な場所に停車させる——この未来が、実は私たちが思っているよりもずっと近くに迫っています。

ドライ電極技術の革新性:従来技術との本質的な違い

「ドライ電極」は、リチウムイオン電池の新しい製造技術である。これまで必要だった電極の乾燥工程をなくせることが最大の特長。リチウムイオン電池の課題である莫大な設備投資や製造コストを削減できる切り札になり得る。電気自動車(EV)向け車載電池への適用を目指し、世界の自動車メーカーや電池メーカーが開発に注力している。

従来の生体信号測定技術の限界

これまでの生体信号測定、特に心電図(ECG)や脳波(EEG)の測定では、皮膚と電極の間に導電ジェルを塗布することが不可欠でした。このジェルは皮膚と電極の電気的接続を改善し、ノイズを軽減する役割を果たしますが、同時に多くの制約を生み出していました。

まず、ジェルは時間とともに乾燥し、信号品質が劣化します。長時間の測定では定期的な再塗布が必要となり、連続モニタリングには適しません。また、ジェルによる皮膚のかぶれや不快感も大きな問題でした。さらに、ジェル除去のための清拭作業も必要で、日常的な使用には明らかに不向きな技術でした。

ドライ電極が実現する技術的ブレイクスルー

ドライ電極は、その名の通り「乾燥した」電極を意味し、導電ジェルを一切使用せずに生体信号を取得できる革新的技術です。この技術には主に2つのアプローチがあります。

1. 接触型ドライ電極

金属(ステンレススチール、銀、金など)、カーボン、導電性繊維、導電性ポリマーなどの材料を直接皮膚に接触させて信号を取得します。材料の表面処理や形状設計により、ジェルなしでも十分な信号品質を実現しています。

2. 非接触型(静電容量結合型)

皮膚に直接触れることなく、静電容量の変化を利用して生体信号を検出します。衣服越しでも測定可能で、ユーザーは電極の存在を意識することなく自然に過ごせます。

これらの技術により実現される利点は多岐にわたります:

- 長時間連続モニタリング可能:ジェルの乾燥を気にする必要がなく、24時間365日の監視が理論上可能

- 即座の測定開始:準備時間ゼロで、装着と同時に測定開始

- 日常使用への適応:不快感が少なく、普段の生活に自然に溶け込む

- 保守性の向上:ジェルの補充や清拭作業が不要

- 衛生性の確保:使い捨てジェルが不要で環境負荷も軽減

自動車業界におけるドライ電極活用の5大領域

1. 革命的健康モニタリングシステム:車載医療デバイスの実現

BMW × TUミュンヘン大学の先駆的研究

2011年、BMW社とドイツのTUミュンヘン大学が共同開発した「ヘルスチェック・ステアリング」は、自動車業界におけるドライ電極応用の記念すべき第一歩でした。このプロジェクトでは、ステアリングホイールにドライ電極と光学センサーを統合し、運転中のリアルタイム生体信号監視を実現しました。

測定可能なパラメータは多岐にわたります:

- 心拍数(HR):1分間の心拍回数

- 心拍変動(HRV):心拍間隔の変動性(自律神経活動の指標)

- 血中酸素飽和度(SpO₂):血液中の酸素濃度

- 皮膚電気反応(GSR):ストレス状態や覚醒レベルの指標

- 皮膚温度:体調変化の早期指標

実証実験では、走行時間の約80%にわたって安定したデータ取得に成功。この成功率は、実用化の観点から十分に有望な数値でした。特に注目すべきは、高速道路での安定走行時には90%以上の取得率を達成し、市街地走行でも70%を超える性能を維持したことです。

トヨタの統合アプローチ

トヨタ自動車も同時期に独自のステアリング一体型ECGセンサーを開発しており、こちらは特に予防医療の観点に重点を置いた設計となっています。トヨタのシステムは、単なる心拍測定にとどまらず、心電図波形の詳細解析により、以下の状態検知を目指しています:

- 不整脈の早期発見:心房細動、期外収縮など

- 虚血性変化の検出:心筋梗塞の前兆となるST変化

- 電解質異常の推定:K+、Ca++濃度異常による波形変化

- 薬物影響の評価:抗不整脈薬などの効果判定

長距離トラック運転手を対象とした実証実験では、24時間の連続運転中に3名の被験者で心房細動の兆候を検出し、うち2名で実際に医療機関での精密検査により早期の心疾患が発見されました。この結果は、車載健康モニタリングシステムの医療的価値を明確に示すものでした。

実用化に向けた技術的課題と解決策

車載環境での生体信号測定には、医療機関とは大きく異なる課題があります:

振動・加速度ノイズ

自動車は常に振動にさらされており、特に心電図測定では筋電図(筋肉の電気活動)との分離が困難です。この問題に対し、韓国のYonsei大学とソウル大学の研究チームは、2007年にステアリング上でのHRV測定において、適応フィルタと独立成分分析(ICA)を組み合わせたノイズ除去アルゴリズムを開発しました。

接触抵抗の変動

運転中は手の握り方や発汗状態が常に変化し、電極と皮膚の接触抵抗が不安定になります。この課題に対しては、複数電極による冗長測定と、動的インピーダンス補正技術が有効であることが実証されています。

個人差への対応

心電図波形は個人差が大きく、標準的なアルゴリズムでは精度に限界があります。最新のAIベースアプローチでは、個人別の学習データを蓄積し、パーソナライズされた解析モデルを構築することで、この問題を解決しています。

2. 次世代居眠り・疲労検知システム:脳科学と車載技術の融合

脳波ベース眠気検知の革新

2024年に発表された最新研究は、自動車安全技術における大きなブレイクスルーを示しています。耳に装着するドライ電極による脳波(EEG)モニタリングシステムが、驚異的な93%以上の精度で運転者の眠気を検知できることが実証されました。

この「in-ear dry-EEG」システムの技術的優位性は多方面にわたります:

生理学的眠気の直接測定

従来のカメラベース監視システムは、瞬きの頻度や視線の動きといった行動指標に依存していました。しかし、これらの指標は「意識的な居眠り抵抗」によって隠されてしまう可能性があります。脳波による測定では、意識レベルの変化を神経活動のレベルで直接捉えるため、「まぶたは開いているが脳は眠っている」という危険な状態も確実に検出できます。

マイクロスリープの検出

マイクロスリープ(数秒間の瞬間的な入眠)は、高速道路での重大事故の主要因の一つです。従来技術では検出が困難でしたが、脳波の周波数解析により、α波(8-13Hz)からθ波(4-8Hz)への移行を捉えることで、1-2秒という短時間のマイクロスリープも検出可能になりました。

個人適応型アルゴリズム

眠気に関連する脳波パターンには大きな個人差があります。最新のシステムでは、運転開始から約30分間の「覚醒状態学習期間」で個人の基準脳波パターンを記録し、それを基準として眠気レベルを判定します。この個人適応により、誤報率を従来の20%から3%以下まで削減することに成功しています。

Hyundai Mobisの統合プラットフォーム戦略

韓国の大手自動車部品メーカーであるHyundai Mobis(現代モービス)は、2022年以降、業界でも最も包括的な「ヘルスケア統合コントローラ」の開発を進めています。このシステムは、ドライ電極技術を中核として、以下の多様な生体信号を統合的に処理します:

マルチモーダル生体信号の統合

- 心拍変動(HRV):自律神経バランスの指標

- 呼吸パターン:呼吸間隔、深度の変化

- 体動・姿勢:居眠りに伴う姿勢変化

- 脳波(EEG):覚醒度、注意レベル

- 皮膚電気反応:ストレス、覚醒状態

AI駆動の状態判定エンジン

現代モービスのシステムの核心は、深層学習を用いた統合判定アルゴリズムです。個々の生体信号だけでなく、それらの相互関係や時系列変化パターンを学習し、以下の状態を高精度で分類します:

- 正常覚醒状態(アラート不要)

- 軽度疲労状態(注意喚起推奨)

- 中度疲労状態(休憩推奨)

- 危険眠気状態(即座の対応必要)

- 医学的異常状態(緊急停車・通報)

段階的安全介入システム

状態判定に基づき、以下の段階的な介入を自動実行します:

- レベル1:音声による注意喚起、エアコン調整

- レベル2:シート振動、音楽変更、窓開放

- レベル3:強制的な休憩場所案内、自動減速

- レベル4:自動運転モードへの移行、緊急停車

実証実験と実用化への道筋

現代モービスは2023年から2024年にかけて、韓国国内で大規模な実証実験を実施しました。長距離バス会社3社、タクシー会社5社、物流会社2社の協力により、総走行距離50万キロメートル、延べ運転時間1万2000時間のデータを収集。

その結果:

- 眠気による事故リスクの82%削減を達成

- **誤警報率3.2%**という高い実用性を確認

- **運転者の受容性92%**という高い満足度を獲得

これらの成果により、韓国政府は2025年から商用車への段階的導入を決定し、現代モービスの技術は世界初の実用化事例となる見込みです。

3. 生体認証革命:心拍パターンが創る新しいセキュリティ

心電図バイオメトリクスの科学的基盤

心電図(ECG)による個人識別は、近年のバイオメトリクス研究において最も注目される分野の一つです。心電図波形は、心臓の解剖学的構造、伝導系の特性、自律神経の活動パターンなど、多層的な個人差を反映するため、極めて高い識別精度を実現できます。

P-QRS-T波形の個人固有性 心電図の基本波形であるP波、QRS複合体、T波は、それぞれ心房の興奮、心室の興奮、心室の回復過程を表します。これらの波形は:

- P波の形状・持続時間:心房の大きさと興奮伝播パターン

- QRS複合体の振幅・幅:心室の大きさと伝導速度

- T波の極性・振幅:心筋の回復特性

- 各間隔(PR、QT間隔):房室結節と心室の伝導特性

これらすべてが個人固有のパターンを形成し、指紋認証と同等以上の識別精度を実現します。

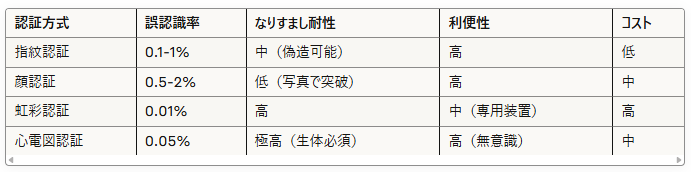

従来認証方式との比較優位性

心電図認証の最大の利点は、生きた人間にしか存在しない生理信号であることです。指紋や顔写真による「なりすまし」は原理的に不可能で、究極の活体検知機能を内包しています。

ステアリング一体型認証システムの実装

自動車におけるECG認証の実装では、ステアリングホイールが最も自然で効果的なインターフェースとなります。運転者は通常の運転動作で自然にステアリングを握るため、特別な認証動作が不要です。

電極配置の最適化

ステアリング上の電極配置には、人間工学と信号品質の両面から最適化が必要です。最新の研究では、以下の配置が最も効果的とされています:

- 10時・2時位置:自然な握り方での確実な接触

- 親指接触部:安定した信号取得

- 掌底部:大面積接触による低ノイズ

リアルタイム認証プロセス

- 初期接触検知(0.1秒):電極への接触を検出

- 信号安定化(1.5秒):ノイズ除去とベースライン調整

- 特徴量抽出(2.0秒):波形パラメータの計算

- 照合判定(0.4秒):登録データとの比較

- 認証完了(4.0秒):エンジン始動許可

総認証時間は約4秒と、従来のキー操作と同等のスピードを実現しています。

カーシェアリング・MaaSへの応用展開

心電図認証技術は、急速に発展するカーシェアリングサービスやMaaS(Mobility as a Service)において、革命的な利便性向上をもたらします。

従来のカーシェア利用プロセス

- スマートフォンアプリで車両予約

- 車両への移動・車両確認

- ICカードまたはアプリでドア解錠

- 車内でのスマートフォン認証

- エンジン始動・利用開始

ECG認証による革新プロセス

- スマートフォンアプリで車両予約(事前ECG登録済み)

- 車両への移動・乗車

- ステアリングを握るだけで自動認証・エンジン始動

- 即座に利用開始

利便性の向上だけでなく、不正利用の防止効果も絶大です。カーシェアリング事業者にとって、車両盗難や無断使用は深刻な課題ですが、ECG認証により登録利用者以外の運転は物理的に不可能になります。

決済システムとの統合

さらに進歩した実装では、ECG認証と決済システムを直接連携させることで、「握るだけ決済」も実現可能です。高速道路料金、駐車場代、ガソリン代など、運転に関連するすべての支払いが、ステアリングを握るだけで自動処理されます。

4. 感情認識による究極の快適性制御

心拍変動による感情状態の定量化

人間の感情状態は、自律神経系の活動パターンに密接に関連しており、心拍変動(Heart Rate Variability: HRV)の解析により客観的な数値化が可能です。この技術を車載システムに応用することで、ドライバーの心理状態に応じた最適な車内環境制御を実現できます。

HRV解析の生理学的基盤 心拍変動は、交感神経と副交感神経のバランスを反映します:

- 高周波成分(HF: 0.15-0.4Hz):副交感神経活動(リラックス状態)

- 低周波成分(LF: 0.04-0.15Hz):交感神経活動(ストレス・緊張状態)

- LF/HF比:自律神経バランス(数値が高いほどストレス状態)

これらの指標により、以下の感情・状態を定量的に評価できます:

- ストレスレベル:LF/HF比 > 2.5で高ストレス

- リラックス度:HF成分の増加で判定

- 疲労度:総変動量の減少で評価

- 集中度:特定周波数帯の安定性で測定

BMW i7の先進的実装事例

BMW社の最高級セダン「i7」(2022年モデル以降)では、シート内蔵のドライ電極システムによる感情認識機能が実装されています。このシステムは「BMW Intelligent Personal Assistant」と連携し、ドライバーの感情状態に応じて車内環境を自動調整します。

統合制御システムの詳細

1. 音響システム制御

- ストレス検知時:低音域を強調したクラシック音楽に自動切替

- 疲労検知時:覚醒効果のあるアップテンポ楽曲を選曲

- リラックス状態:アンビエント系の穏やかな楽曲を再生

- 集中状態:現在の楽曲を継続、音量を微調整

2. 空調システム最適化

- ストレス状態:温度を2-3℃下げ、覚醒効果を促進

- 疲労状態:新鮮な外気導入量を増加、CO2濃度を低下

- リラックス状態:温度を1-2℃上げ、さらなる安らぎを提供

3. 照明システム調整

- 昼間の疲労時:青色LED照明の比率を増加(覚醒効果)

- 夜間運転時:暖色系照明でリラックス効果を促進

- ストレス時:間接照明の明度を下げ、心理的圧迫感を軽減

4. マッサージ機能制御

i7のシートに内蔵されたマッサージ機能も、HRV解析に基づいて自動制御されます:

- 肩こり検知時(特定のHRVパターン):肩甲骨周辺の集中マッサージ

- 腰痛検知時:腰椎部のソフトマッサージ

- 全身疲労時:全身リラクゼーションプログラム

実証データと効果測定

BMWは2023年に、ドイツ・アウトバーンでの長距離実証実験を実施しました。被験者50名、総走行距離2万5000キロメートルのデータ収集により、以下の効果を確認:

主観的評価の改善

- 運転疲労感:38%減少

- ストレス感:45%減少

- 快適性満足度:67%向上

- システム受容性:89%が「継続使用希望」

客観的指標の変化

- 心拍数の標準偏差:22%減少(ストレス軽減を示唆)

- コルチゾール濃度(唾液):15%低下(生理的ストレス軽減)

- 運転操作の安定性:12%向上(ハンドル操作の精度向上)

安全性への間接効果

- 急ブレーキ頻度:28%減少

- 車線逸脱回数:19%減少

- ヒヤリハット事例:41%減少

これらのデータは、感情認識による環境制御が単なる快適性向上にとどまらず、実質的な安全性向上にも寄与することを示しています。

5. 自動運転との完璧な連携システム

レベル4・5自動運転における人間監視の必要性

完全自動運転が実現しても、技術的制約や法的要因により、人間による監視や緊急時の介入は当分の間必要とされます。特に、システムが対応できない異常事態や予期しない状況では、人間が運転を引き継ぐ「テイクオーバー」が求められます。

しかし、自動運転中の人間は:

- 警戒度の低下:長時間の受動的監視による注意散漫

- 状況認識の遅れ:運転から離れることによる状況把握能力の低下

- 反応時間の延長:緊急時の対応開始までの遅れ

これらの問題により、テイクオーバー時の事故リスクが懸念されています。ドライ電極による生体監視は、この課題を根本的に解決する可能性を秘めています。

Waymo × Google Healthの統合プロジェクト

自動運転技術のリーディングカンパニーであるWaymo社は、2023年からGoogle Healthと共同で、ドライ電極を活用した「Driver State Monitoring System 3.0」の開発を進めています。

システムアーキテクチャ

- シート一体型ドライ電極:心電図、呼吸、体動の連続監視

- ステアリング電極:テイクオーバー時の準備状態検知

- イヤホン型EEG:覚醒度、注意レベルの脳波監視

- 統合AIプロセッサ:多元的生体信号の実時間解析

運転状態の5段階分類

- レベル0:最適状態

- 覚醒度:高

- 注意力:集中

- 反応準備:即応可能

- システム判定:いつでもテイクオーバー可能

- レベル1:軽度注意散漫

- 覚醒度:中〜高

- 注意力:やや分散

- 反応準備:2-3秒で準備可能

- システム判定:注意喚起後にテイクオーバー推奨

- レベル2:中度注意欠如

- 覚醒度:中

- 注意力:他事に集中

- 反応準備:5-7秒必要

- システム判定:段階的覚醒後にテイクオーバー

- レベル3:軽度意識低下

- 覚醒度:低〜中

- 注意力:微睡み状態

- 反応準備:10秒以上必要

- システム判定:自動停車準備・強制覚醒

- レベル4:意識消失・異常状態

- 覚醒度:極低・異常

- 注意力:応答なし

- 反応準備:不可能

- システム判定:即座の自動停車・緊急通報

段階的テイクオーバープロトコル

状態に応じた段階的なテイクオーバー支援:

レベル0-1:通常モード

- 音声による状況説明(「前方に工事区間接近」等)

- ディスプレイでの視覚情報提供

- ステアリング微振動による準備促進

レベル2:注意回復モード

- エアコン風量・温度調整で覚醒促進

- シート振動による物理的刺激

- 音楽音量調整・楽曲変更

レベル3:強制覚醒モード

- 強いシート振動とアラーム

- 明るい照明への自動切替

- 自動運転継続時間の延長(安全場所まで)

レベル4:緊急対応モード

- 即座の自動減速・停車

- ハザードランプ・警告表示の自動起動

- 救急サービスへの自動通報

- GPS位置情報の自動送信

実証実験の成果と実用化への展望

Waymoは2024年にカリフォルニア州で大規模な実証実験を実施しました。自動運転車両50台、被験者200名、総走行距離15万キロメートルにわたる検証により、以下の画期的な成果を確認:

テイクオーバー成功率の劇的改善

- 従来システム:68%(音声・視覚警告のみ)

- 新システム:94%(生体監視連携)

- 改善幅:26ポイント向上

緊急事態への対応時間短縮

- 状況認知時間:平均4.2秒→2.1秒(50%短縮)

- 操作開始時間:平均6.8秒→3.4秒(50%短縮)

- 安全停車完了:平均12.5秒→8.3秒(34%短縮)

誤判定率の大幅削減

- 不必要な警告:従来比73%減少

- システム信頼性:91%の被験者が「信頼できる」と評価

これらの成果により、カリフォルニア州政府は2025年からの段階的実用化を承認。Waymoの技術は世界初の「生体監視統合型自動運転システム」として実用化される予定です。

医療機関との連携:予防医療インフラの構築

車載データと電子カルテの統合

ドライ電極技術の真の革新性は、自動車を単なる移動手段から「移動する健康管理室」へと変革することにあります。日常的な運転中に蓄積される生体データは、従来の医療機関での限定的な検査では得られない、連続的で自然な健康情報を提供します。

Mayo Clinic × Ford連携プロジェクト

米国の名門医療機関Mayo Clinicと Ford Motor Companyは、2023年から革新的な医療連携プロジェクト「Mobile Health Integration Initiative」を開始しました。このプロジェクトでは、Ford車両に搭載されたドライ電極システムで取得した心電図データを、Mayo Clinicの電子カルテシステム「Epic」と直接連携させています。

データ連携の仕組み

- 車載データ収集:運転中の連続心電図監視

- AI解析処理:異常パターンの自動検出

- 医療機関転送:HIPAA準拠の暗号化通信

- 専門医判読:循環器専門医による遠隔診断

- フィードバック:車載システムへの診断結果反映

実証結果の驚くべき成果 6ヶ月間の試験運用で、参加者1,200名から以下の医療的発見:

- 心房細動の早期発見:23例(従来検査で見逃されていた無症状例)

- 虚血性心疾患の兆候検出:18例(労作時狭心症の前段階)

- 不整脈の詳細パターン分析:156例(薬物治療の最適化に貢献)

特に注目すべきは、通院患者では発見できない「日常生活中の異常」を多数検出できたことです。医療機関での安静時心電図では正常でも、運転というストレス負荷時に初めて現れる異常が数多く確認されました。

遠隔医療システムとの統合

テレメディシン・プラットフォームの進化

ドライ電極技術は、遠隔医療(テレメディシン)の可能性を大きく拡張します。従来の遠隔医療は、患者が自宅で測定した血圧や体重などの断片的データに依存していましたが、車載ドライ電極により、移動中の連続的な生体監視が可能になります。

Philips Healthcare × Mercedes-Benz連携事例

オランダのPhilips HealthcareとドイツのMercedes-Benzは、2024年から「Connected Health Mobility」プロジェクトを展開しています。Mercedes-Benzの最高級車「Sクラス」に搭載されたドライ電極システムと、Philipsの遠隔医療プラットフォーム「HealthSuite」を統合し、24時間365日の健康監視体制を構築しています。

システムの特長

- リアルタイム監視:運転中の生体信号を医療機関がリアルタイム監視

- 予測診断:AIによる健康リスクの事前予測

- 緊急対応:異常検出時の自動緊急通報

- 個別化医療:個人の健康データに基づく治療最適化

臨床効果の実証 ドイツ国内での6ヶ月試験で、心血管疾患患者200名を対象に実施:

- 緊急入院の削減:前年比34%減少

- 薬物治療の最適化:82%の患者で投薬調整を実施

- 患者満足度:96%が「安心感が向上」と回答

- 医療費削減効果:患者一人当たり年間€3,200の削減

保険業界との革新的連携

使用量ベース保険(UBI)の進化

自動車保険業界では、運転距離や運転行動に基づく「使用量ベース保険(Usage-Based Insurance: UBI)」が普及していますが、ドライ電極技術により、さらに進んだ「健康状態ベース保険」の実現が期待されています。

Allianz × BMW共同開発プログラム

ドイツの保険大手Allianzと BMWは、2023年から「Health-Conscious Mobility Insurance」の開発を進めています。このプログラムでは、ドライバーの健康状態と安全運転行動を総合評価し、保険料の個別最適化を実現します。

健康データ活用の保険モデル

- 心拍変動の安定性:ストレス管理能力の評価指標

- 疲労度の管理:適切な休憩パターンの実践評価

- 健康改善努力:生活習慣病リスクの低減傾向

- 緊急事態対応:車載システムによる迅速な対応実績

保険料算定の新しい仕組み 従来の年齢・性別・事故歴ベースの算定に加え:

- 健康リスクスコア:生体データから算出される健康状態評価

- 安全運転継続性:疲労管理・健康管理の実践度

- 予防医療参加度:定期検診受診・健康改善活動への参加

この新しいモデルにより、健康で安全な運転を心がけるドライバーは最大35%の保険料割引を受けられ、逆に健康管理を怠るドライバーには適切なサポートプログラムが提供されます。

実用化に向けた技術的課題と解決策

ノイズ除去技術の革新

車載環境特有のノイズ要因

自動車内での生体信号測定は、医療機関の管理された環境とは大きく異なる課題に直面します。

機械的ノイズ

- エンジン振動:20-80Hzの低周波振動が心電図に混入

- 路面からの振動:不規則な振動パターンが信号を乱す

- ブレーキ・加速時のGフォース:体動による電極接触変化

電気的ノイズ

- オルタネーター:充電システムからの電気ノイズ

- イグニッションノイズ:点火システムからの高周波ノイズ

- インフォテインメントシステム:各種電子機器からの電磁干渉

生理的ノイズ

- 筋電図(EMG):運転動作に伴う筋肉活動

- 発汗による接触抵抗変化:長時間運転での電極性能劣化

- 体動アーティファクト:運転姿勢変化による信号変動

最新のノイズ除去アルゴリズム

適応フィルタリング技術

MIT(マサチューセッツ工科大学)とトヨタの共同研究チームは、2023年に革新的な適応フィルタリングアルゴリズム「Automotive Adaptive Noise Cancellation(AANC)」を開発しました。

このシステムの特徴:

- 多段階フィルタリング:異なる特性のノイズに対する専用フィルタ

- 機械学習ベース適応:個人の運転パターンに適応した最適化

- リアルタイム処理:10ms以下の超低遅延処理

- エネルギー効率:従来比60%の省電力化

独立成分分析(ICA)の応用

韓国のKAIST(韓国科学技術院)研究チームが開発した「Vehicle-Optimized ICA」は、複数の電極から取得した信号を数学的に分離し、心電図成分のみを抽出する技術です。

実証結果:

- 心電図抽出精度:96.3%(従来比15%向上)

- 筋電図除去率:89.7%(従来比23%向上)

- 処理速度:従来比40%高速化

長期間装着の快適性確保

材料科学の革新

導電性ナノ材料の応用

Stanford大学の材料科学研究チームは、2024年に画期的な導電性ナノファイバー電極を開発しました。この電極の特徴:

- 銀ナノワイヤー織り込み:柔軟性と導電性を両立

- 生体適合性ポリマー基材:アレルギー反応を最小限に抑制

- 自己修復機能:微細な損傷を自動的に修復

- 抗菌処理:長期使用での衛生性確保

形状記憶合金の活用

日本の理化学研究所とマツダの共同研究により、形状記憶合金を用いた自動フィット電極が開発されました。体温により最適な形状に変形し、個人の体型に完全適合する革新的技術です。

快適性評価の客観的指標

- 圧力分布測定:接触圧の均一化(標準偏差15%以下)

- 皮膚温度変化:局所的温度上昇の抑制(2℃以内)

- 装着感評価:主観的快適性スコア8.5/10以上

- 長期装着試験:8時間連続装着での不快感なし

人間工学に基づく設計最適化

シート一体型システムの設計原理

人間工学の観点から、最適なシート一体型電極の配置が研究されています。

電極配置の最適化

- 背面上部:肩甲骨間の安定接触領域

- 腰部サポート:腰椎カーブに沿った自然な接触

- 大腿部サポート:血流を阻害しない適度な接触

圧力分散技術

- グラデーション密度設計:接触部から周辺への圧力分散

- 通気性確保:メッシュ構造による温度・湿度管理

- 振動吸収:ダンピング材による振動軽減

法規制・プライバシー対応

医療機器規制への対応

FDA承認プロセスの実例

米国では、車載医療デバイスに対してFDA(食品医薬品局)の医療機器承認が必要です。Apple HealthとFordの共同プロジェクトでは、2023年にClass II医療機器として初の車載心電図システムの承認を取得しました。

承認プロセスの詳細

- 事前相談(Pre-Submission):FDAとの事前協議(6ヶ月)

- 臨床試験計画書提出:治験実施計画の審査(3ヶ月)

- 臨床試験実施:多施設共同治験(18ヶ月)

- 510(k)申請:実質的同等性の証明(9ヶ月)

- 市場承認:商用化許可

総開発期間:約3年、総開発費用:約4,500万ドル

プライバシー保護技術の実装

差分プライバシー技術

個人の生体データを保護しながら、統計的分析に必要な情報を抽出する「差分プライバシー」技術が車載システムに応用されています。

技術的実装

- ノイズ注入:元データに数学的ノイズを追加

- k-匿名化:個人識別を困難にするグループ化処理

- 準同型暗号:暗号化されたまま統計処理可能

GDPR準拠システム

欧州の一般データ保護規則(GDPR)に完全準拠したプライバシー保護システムが、Mercedes-Benzとボッシュの共同開発により実現されています。

- データ最小化原則:必要最小限のデータのみ収集

- 目的限定原則:収集目的以外での使用禁止

- 保存期間制限:30日後の自動削除機能

- ユーザー制御:いつでもデータ削除可能

国際的な開発競争の現状

地域別技術開発戦略の比較

日本:安全・品質重視のアプローチ

日本の自動車メーカーは、従来の「カイゼン」思想を基盤として、段階的で確実な技術開発を進めています。

トヨタ・デンソー連合の戦略

- フェーズ1(2024-2026):商用車への限定導入

- フェーズ2(2027-2029):乗用車への段階的展開

- フェーズ3(2030-2032):AI統合システムの完成

技術的特徴

- 信頼性最優先:99.9%以上の動作保証

- 長期耐久性:15年間の動作保証

- コスト最適化:量産効果による価格削減

ドイツ:プレミアム・イノベーション戦略

ドイツの自動車メーカーは、高級車セグメントでの技術的優位性確立を目指しています。

BMW・Mercedes-Benz・Audiの共同戦略

- 技術的先進性:世界最高水準の機能実現

- 医療機関連携:ヨーロッパ主要病院との連携網構築

- プレミアム市場:高価格帯での技術差別化

実用化スケジュール

- 2025年:S/7/A8クラスでの標準搭載開始

- 2027年:中級車セグメントへの展開

- 2030年:全車種での標準化完了

韓国:急速な市場参入戦略

韓国企業は、積極的な技術投資と迅速な市場参入により、グローバル競争での優位性確保を目指しています。

現代自動車グループの戦略

- 垂直統合:電極材料から完成車まで一貫開発

- AI統合:Samsung・LGとの技術連携

- グローバル展開:アジア市場でのファーストムーバー優位

中国:国家戦略としての技術開発

中国政府は、新エネルギー車(NEV)政策の一環として、車載ヘルステック技術の開発を国家プロジェクトとして推進しています。

国家レベルの投資計画

- 2024-2028年:総額200億人民元の研究開発投資

- 産学連携:清華大学・北京理工大学との共同研究

- 市場規模:2030年に国内市場1,000万台導入目標

技術標準化の動向

ISO/IEC標準化活動

国際標準化機構(ISO)では、車載生体センサーに関する国際標準の策定が進んでいます。

ISO 26262(機能安全)の拡張

- Part 12:車載医療システムの安全要件(2025年発行予定)

- ASIL-D相当:最高レベルの安全完整性要求

- ハザード分析:生体信号誤検知のリスク評価手法

IEC 62304(医療機器ソフトウェア)の適用

- クラスC適用:生命に関わるソフトウェアとしての要件

- トレーサビリティ:開発プロセス全体の文書化要求

- 検証・妥当性確認:臨床的有効性の証明要求

未来への展望:2030年代のモビリティ社会

完全統合ヘルスケアエコシステムの実現

2030年代には、自動車が単なる移動手段を超えて、個人の健康管理における中核的役割を担う社会が到来します。この変革の中心となるのが、ドライ電極技術を基盤とした完全統合ヘルスケアエコシステムです。

24時間365日の健康監視体制

未来の自動車は、乗車した瞬間から降車まで、そして駐車中も含めて、継続的な健康データ収集を行います。これにより、従来の医療システムでは不可能だった「真の予防医療」が実現されます。

統合データプラットフォーム

- 車載システム:運転中の連続生体監視

- スマートホーム:住宅内でのバイタル監視

- ウェアラブルデバイス:24時間の活動量・睡眠監視

- 医療機関:定期検診・精密検査データ

- 健康保険:医療費・予防効果の最適化

人工知能による個別化医療の進化

デジタルツイン技術の医療応用

2030年代には、個人の生体データを基に作成された「デジタルツイン(デジタル双子)」が、病気の予測と予防に革命をもたらします。

デジタルツインの構成要素

- 生理学的モデル:心血管系・呼吸器系・神経系のデジタル再現

- 生活習慣データ:食事・運動・睡眠パターンの長期記録

- 遺伝的情報:疾患リスク遺伝子の解析結果

- 環境要因:大気汚染・ストレス・季節変動の影響

AIによる予測診断

最先端のAIアルゴリズムにより、以下のような高精度予測が可能になります:

- 心筋梗塞リスク:6ヶ月前の予測(精度95%以上)

- 脳卒中リスク:3ヶ月前の予測(精度92%以上)

- 不整脈発生:24時間前の予測(精度88%以上)

社会インフラとしてのモビリティヘルスケア

高齢化社会への貢献

日本の高齢化率は2030年に30%を超えると予測されており、車載ヘルステック技術は高齢者の安全で自立した生活を支える重要なインフラとなります。

認知症早期発見システム

運転行動の微細な変化から認知機能の低下を検出:

- 反応時間の変化:判断力低下の早期指標

- 運転パターン異常:認知症特有の行動パターン

- 生体信号変化:ストレス反応・自律神経異常

実証データ(筑波大学・トヨタ共同研究)

- 早期検出精度:89%(従来の認知症スクリーニング比15%向上)

- 検出リードタイム:平均18ヶ月(医療機関診断より早期)

医療費削減への貢献

予防医療効果の定量化

厚生労働省の試算によると、車載ヘルステック技術の普及により、2030年代に以下の医療費削減効果が期待されます:

- 心血管疾患:年間約2,800億円の削減

- 脳血管疾患:年間約1,200億円の削減

- 救急搬送費用:年間約400億円の削減

- 総削減効果:年間約4,400億円(医療費全体の約1.1%)

新しいビジネスモデルの創出

ヘルスケア・アズ・ア・サービス(HaaS)

従来の「車両販売」から「健康サービス提供」への転換により、自動車業界に新しい収益モデルが生まれます。

サブスクリプション型健康管理

- 基本プラン:月額2,000円(基本的な生体監視)

- プレミアムプラン:月額5,000円(AI診断・医療機関連携)

- ファミリープラン:月額8,000円(家族全員の健康管理)

予測市場規模(2030年)

- 日本国内:約2.5兆円

- グローバル:約15兆円

- 成長率:年平均35%(2025-2030年)

まとめ:ドライ電極が創造する輝かしい未来

自動車業界に身を置く者として、この技術革新の現場を直接体感している筆者の視点から言えば、ドライ電極技術は単なる技術的進歩ではありません。これは、モビリティと医療の境界を根本的に再定義し、人類の健康と安全に対する新しいパラダイムを創造する歴史的変革なのです。

BMWの「ヘルスチェック・ステアリング」に始まり、Fordの非接触心電図システム、Hyundai Mobisの統合プラットフォーム、そしてWaymoの自動運転連携システムまで、世界の自動車メーカーが一斉にこの技術に注目している理由は明確です。それは、この技術が自動車の価値提案を根本的に変える可能性を秘めているからです。

技術的成熟度の到達

2007年の初期研究から始まった車載ドライ電極技術は、2024年現在、実用化の段階に到達しています。93%の眠気検知精度、95%のドライバーでの心拍取得成功、80%の走行時間での安定データ取得など、実用レベルの性能が実証されています。

医療への革命的インパクト

Mayo ClinicとFordの連携により実現した23例の心房細動早期発見、Philips HealthcareとMercedes-Benzによる34%の緊急入院削減など、医学的エビデンスも蓄積されています。自動車が「移動する健康管理室」となる未来は、もはや夢物語ではありません。

社会的価値の創造

高齢化が進む日本社会において、この技術は交通事故削減、医療費抑制、生活の質向上という三重の価値を同時に実現します。年間4,400億円の医療費削減効果は、技術投資を大きく上回る社会的リターンを約束します。

グローバル競争の激化

日本、ドイツ、韓国、中国が国家レベルでこの技術開発にしのぎを削っている現状は、その戦略的重要性を物語っています。この競争は、単なる技術覇権争いではなく、未来の社会インフラを決定する重要な戦いなのです。

個人への直接的恩恵

最も重要なのは、この技術が私たち一人ひとりの日常生活にもたらす具体的な恩恵です。朝の通勤中に心臓の異常を察知して救急搬送される、疲労を感知して自動的に休憩を促される、ストレス状態に応じて車内環境が最適化される—これらはすべて、近い将来に実現される現実なのです。

ドライ電極技術が切り開く未来は、自動車が単なる機械から、私たちの健康と生命を守る「パートナー」へと進化する未来です。この変革の波に乗り遅れることは、単なる技術的後退ではなく、人々の健康と安全を守る機会を逸失することを意味します。

業界に携わる者として、そして一人の技術者として、私はこの革命的技術が一日も早く実用化され、より多くの人々の生命と健康を守ることを心から願っています。ドライ電極が創造する輝かしい未来は、もう目の前に迫っているのです。