はじめに

2025年9月4日、本田技研工業は新型「プレリュード」を同年9月5日に発売すると発表した。今回のモデルは6代目にあたり、実に24年ぶりの復活となる。この歴史的な復活は、単なるノスタルジアに留まらず、電動化時代における「操る喜び」の新たな定義として、自動車業界に大きなインパクトを与えている。

本記事では、自動車業界関係者として、新型プレリュードの技術的詳細から市場戦略まで、他のサイトでは得られない深い洞察と詳細な分析を提供する。1978年から2001年まで生産されていた伝説のスペシャリティクーペが、現代にどのような形で復活を遂げたのか、その全貌を徹底的に解き明かしていこう。

- 第1章:プレリュード復活の歴史的意義 – なぜ今、この時代に

- 第2章:グランドコンセプト「UNLIMITED GLIDE」の深層解析

- 第3章:デザイン革命 – 伝統と革新の融合美学

- 第4章:技術革新の核心 – e:HEV × Honda S+ Shiftの衝撃

- 第5章:シャシー技術の深層 – シビック タイプRからの進化

- 第6章:走行モードシステムの戦略的設計

- 第7章:パッケージング革命 – 特別さと実用性の両立

- 第8章:安全技術と先進装備の戦略的統合

- 第9章:価格戦略と市場ポジショニングの分析

- 第10章:歴代プレリュードとの比較 – 進化の軌跡

- 第11章:競合車分析 – 市場での立ち位置

- 第12章:環境性能と持続可能性

- 第13章:購入検討者へのアドバイス

- 第14章:今後の展望と予想される進化

- 結論:電動化時代の新たなアイコンとして

第1章:プレリュード復活の歴史的意義 – なぜ今、この時代に

プレリュードというブランドの重要性

PRELUDEは、1978年の初代から1996年の5代目まで、時代を先駆けるスペシャリティクーペとして進化し続けてきた。その歴史を振り返ると、単なる自動車以上の文化的意義を持っていたことがわかる。

初代プレリュードは1978年11月24日、スポーティーカーやSUVを専門とするホンダベルノ店の発足と同時に、専売モデルとしてリリースされた。これは、ホンダが本格的なスペシャリティカー市場に参入する記念すべき瞬間だった。

日本国内よりも日本国外での販売が好調で、約4年における総生産台数約313,000台のうち、80%程度が日本国外向けだったという事実は、プレリュードが単なる国内向けモデルではなく、グローバルなスペシャリティクーペの先駆者だったことを示している。

24年間の空白期間が持つ意味

2001年の5代目生産終了から2025年の6代目登場まで、実に24年という長い空白期間があった。この期間中、自動車業界は劇的な変化を遂げた。環境規制の強化、電動化技術の急速な発達、そして消費者ニーズの多様化など、プレリュードが生まれ育った時代とは全く異なる環境が形成されていた。

しかし、だからこそ今回の復活には深い意味がある。単なる過去の再現ではなく、現代の技術と価値観を融合させた「新時代のスペシャリティスポーツ」として、プレリュードは生まれ変わったのである。

電動化時代における「操る喜び」の再定義

新型PRELUDEは、環境性能や日常での使い勝手も追求した本格的な電動化時代へ「操る喜び」を継承する、Honda不変のスポーツマインドを体現するスペシャリティスポーツモデルとして位置づけられている。

これは極めて戦略的な判断だ。多くの自動車メーカーがEV化に舵を切る中、ホンダは独自のハイブリッド技術「e:HEV」を核とした電動化戦略を採用。純粋な電気自動車ではなく、エンジンとモーターの協調による新しい「操る喜び」を提案している。

第2章:グランドコンセプト「UNLIMITED GLIDE」の深層解析

ムーンリットホワイト・パールディーカラーは82,500円(消費税抜き 75,000円)高となり、表示価格には含まれておりません

コンセプトの哲学的背景

新型プレリュードのグランドコンセプト「UNLIMITED GLIDE」は、単なるマーケティング用語以上の深い意味を持つ。大空を自由にどこまでも飛ぶグライダーから着想を得て、「優雅に滑空するような高揚感と非日常のときめきを感じさせるクルマ」を目指して開発されたこのコンセプトは、現代の自動車開発において重要な示唆を与えている。

グライダーという選択は偶然ではない。エンジンを持たないグライダーが空を舞う様は、電動化時代における新しい移動体験のメタファーとして機能している。騒音を最小限に抑えながら、自然の力を活用して優雅に移動する—これはまさに、ハイブリッドシステムが目指す理想的な走行フィールと重なる。

デザイン言語への反映

「UNLIMITED GLIDE」コンセプトは、車両の隅々まで一貫して反映されている。エクステリアの低くシャープなフロントノーズは、空力性能を重視したグライダーの機首部分を彷彿とさせる。抑揚のあるなめらかなボディラインは、空気の流れを意識した造形美を表現している。

特に注目すべきは、フロント・リアバンパー下部のブルーアクセント。これは単なる装飾ではなく、車両の低全高を視覚的に強調し、「地面に近い滑空感」を演出する重要な要素だ。このような細部へのこだわりが、コンセプトの一貫性を保証している。

技術面でのコンセプト実現

最も革新的なのは、このコンセプトが走行技術面でも具現化されていることだ。新たに開発された「コースティング制御」は、まさに「滑空」の概念を技術的に実現したものといえる。

Dレンジから減速セレクターを「+」に操作することで、ニュートラルギアに入れたかのような減速度で走行する機能は、グライダーが上昇気流を捉えて高度を維持する感覚に近い体験を提供する。これにより、ドライバーはペダル操作の負荷を軽減しながら、まさに「滑空するような」走行感覚を味わうことができるのだ。

第3章:デザイン革命 – 伝統と革新の融合美学

エクステリアデザインの進化論的分析

新型プレリュードのエクステリアデザインは、歴代モデルのDNAを受け継ぎながら、現代的な解釈を加えた傑作だ。特に注目すべきは、伝統的なクーペのプロポーションを保ちながら、現代の安全基準や空力性能要件をクリアしている点である。

ルーフに採用されたレーザーブレーズ技術は、単なる製造技術の進歩以上の意味を持つ。従来のルーフモールを廃止することで、スムーズでクリーンなルーフラインを実現し、視覚的な一体感を向上させている。これは、デザインと機能の融合という現代自動車開発の理想を体現している。

フラッシュアウターハンドルの採用も見逃せない。これは空力性能の向上だけでなく、ドアハンドル周辺の造形美を向上させ、全体のデザイン統一性に寄与している。こうした細部への配慮が、プレミアムスペシャリティカーとしての品格を醸成している。

カラーバリエーション戦略の巧妙さ

新色のムーンリットホワイト・パールを含む全4色という限定的なカラーラインナップは、戦略的な判断だ。選択肢を絞ることで、各色の個性を際立たせ、ブランド価値を高める効果がある。

特に、オンライン限定のムーンリットホワイト・パール&ブラック(2トーンカラー)は、デジタル時代のマーケティング戦略として注目に値する。限定性と特別感を演出しながら、オンライン販売チャネルへの誘導を図る巧妙な手法だ。

インテリアデザインの心理学的考察

「ブルー×ホワイト」のコーディネートを基調としたインテリアは、単なる色彩選択以上の深い意図がある。ブルーは心理学的に「信頼感」「安定感」「高級感」を与える色とされており、スポーツカーにありがちな攻撃的なイメージを和らげ、日常使いでの親しみやすさを演出している。

運転席と助手席を異なる形状に作り分けた設計思想は、現代のライフスタイルの変化を反映している。運転席はホールド性を重視したスポーツ走行対応、助手席は包み込まれるような快適性を追求—この使い分けは、スポーツカーが「一人で楽しむ道具」から「二人で楽しむ空間」へと進化していることを示している。

Dシェイプデザインのステアリングホイールやメタル製パドルといったスポーツ要素と、日常的な使い勝手を両立させたインターフェースの設計は、現代のスペシャリティカーが求められる多面性を見事に表現している。

第4章:技術革新の核心 – e:HEV × Honda S+ Shiftの衝撃

Honda S+ Shiftの技術的ブレークスルー

新型プレリュードに初採用された「Honda S+ Shift」は、ハイブリッド車の走行フィールに革命をもたらす技術だ。モーター駆動でありながら仮想8段変速を実現し、加減速時に緻密なエンジン回転数コントロールを行う。

この技術の真の価値は、単なる疑似変速感の提供にとどまらない。ドライバーの意図を正確に読み取り、それに応じた最適なパワーデリバリーを実現することで、「機械との対話」という運転の本質的な楽しさを復活させている。

従来のCVTやモーター駆動では得られなかった「段階的な加速感」「明確なシフトポイント」「エンジンブレーキ感」を人工的に再現することで、ガソリンエンジン車に慣れ親しんだドライバーにとって違和感のない、むしろより洗練された走行体験を提供している。

アクティブサウンドコントロールの音響工学

エンジン回転数と同期した迫力ある音をスピーカーから流すアクティブサウンドコントロールシステムは、単なる「偽音」ではない。むしろ、内燃機関の音響特性を解析し、それをデジタル技術で最適化・増強する高度な音響工学の産物だ。

この技術により、ドライバーは物理的なエンジン音の制約を超えた、理想的な「スポーツカーサウンド」を体験できる。騒音規制や静粛性要求が厳しくなる現代において、この技術的アプローチは他メーカーも注目する画期的な解決策となっている。

e:HEVシステムの進化点

新型プレリュードに搭載される2モーターハイブリッドシステム「e:HEV」は、従来のホンダハイブリッドから大幅に進化している。特に、スポーツ走行時のレスポンス向上と、日常走行時の効率性向上を両立させた制御ロジックは、ハイブリッド技術の新たな可能性を示している。

モーターとエンジンの協調制御において、単純な燃費最優先ではなく、ドライバーの感情的な満足度を重視したセッティングを採用。これにより、環境性能と走行楽しさという、一見相反する要素の高次元での両立を実現している。

第5章:シャシー技術の深層 – シビック タイプRからの進化

シビック タイプRベースシャシーの戦略的採用

新型プレリュードが「シビック タイプR」のシャシーをベースにしているという事実は、ホンダの技術戦略における重要な転換点を示している。純粋なスポーツカー開発ではなく、既存の高性能プラットフォームを活用した効率的な開発手法は、現代の自動車産業が直面するコスト圧力への現実的な対応だ。

しかし、単純な流用ではない。プレリュードボディに合わせた専用セッティングにより、タイプRの「攻撃的なスポーツ性能」から「洗練されたスペシャリティ性能」への昇華を図っている。これは、同一プラットフォームから異なるキャラクターの車両を生み出すホンダの技術力の証明でもある。

デュアルアクシス・ストラットフロントサスペンションの技術的優位性

デュアルアクシス・ストラットフロントサスペンションの採用は、現代の高性能車における標準的な選択だが、プレリュードでの実装には独自の工夫が施されている。卓越したハンドリング性能と路面追従性の実現という基本性能に加え、日常使用での快適性とのバランスを重視したセッティングが特徴だ。

この技術により、スポーツ走行時には正確で予測しやすいハンドリング特性を発揮し、一般道走行では乗り心地を重視した制御を行う。この適応性こそが、スペシャリティスポーツとしてのプレリュードの本質を表している。

アダプティブ・ダンパー・システムの知的制御

アダプティブ・ダンパー・システムは、単なる硬さの調整機能ではない。リアルタイムで路面状況、運転状況、ドライバーの意図を解析し、最適なダンパー減衰力を決定する知的システムだ。

この技術により、同一車両でありながら、都市部での快適な移動から高速道路での安定走行、ワインディングロードでのスポーツドライビングまで、すべてのシーンで最適な性能を発揮する。これは、現代のライフスタイルの多様性に対応した技術的解答といえる。

Brembo製ブレーキシステムの過剰とも思える贅沢

184馬力というパワーに対してBrembo製大容量フロントブレーキの採用は、一見「贅沢」に見える装備だ。しかし、この選択にはホンダの深い意図がある。

ブレーキ性能は単純な制動力だけでなく、コントロール性、フィーリング、耐久性など多面的な要素で構成される。Brembo製システムの採用により、ドライバーは意図通りの制動力を得られ、これがスポーツドライビングの楽しさを大幅に向上させる。また、高品質なブレーキシステムは、車両全体の品格と安心感を高める重要な要素でもある。

アジャイルハンドリングアシストの進化

ホンダ車として初めてブレーキング時まで作動範囲が拡大されたアジャイルハンドリングアシストは、単なる安全技術の枠を超えた運転支援システムだ。ターンインからコーナー脱出までシームレスなライントレースを可能にし、ドライバーの意図を車両が理解し、それを最適な形で実現する。

この技術により、運転技術の差に関わらず、すべてのドライバーがスポーツドライビングの楽しさを安全に体験できる。これは、スペシャリティスポーツカーの民主化ともいえる重要な技術的進歩だ。

第6章:走行モードシステムの戦略的設計

3つのドライブモード + インディビジュアルモードの意味

「SPORT」「GT」「COMFORT」の3つのドライブモードに加え、6項目をカスタマイズできる「INDIVIDUAL」モードの設定は、現代の消費者ニーズの多様性を反映した設計だ。

SPORTモードは純粋なスポーツドライビングを追求し、COMFORTモードは日常使用での快適性を重視。GTモードはその中間として、スポーツ性と快適性のバランスを図る。この3段階の設定により、多様な使用シーンに対応している。

INDIVIDUALモードの存在は特に注目に値する。パワートレーン、ステアリング、サスペンション、メーター、エンジンサウンド、アダプティブクルーズコントロールの6項目を個別にカスタマイズできることで、ドライバー一人一人の好みに完全に対応できる。これは、量産車でありながら「一台一台がオーダーメイド」という価値を提供している。

各モードの技術的差異

各ドライブモードの違いは、単純なパラメーター変更にとどまらない。エンジン制御、モーター制御、サスペンション制御、ステアリング制御など、車両のすべてのシステムが連携して、それぞれ異なるキャラクターを演出する。

SPORTモードでは、レスポンスの向上とダイレクト感の強調により、ドライバーとマシンの一体感を最大化。COMFORTモードでは、滑らかな加減速と静粛性の向上により、上質な移動空間を提供。GTモードでは、長距離移動での疲労軽減と適度なスポーツ性の両立を図っている。

第7章:パッケージング革命 – 特別さと実用性の両立

「特別」と「万能」の概念的矛盾の解決

新型プレリュードが追求する「特別な」と「多目的な・万能な」という相反する要素の両立は、現代のスペシャリティカーが直面する根本的な課題への挑戦だ。

従来のスポーツカーは、特別感を演出するために実用性を犠牲にする傾向があった。しかし、現代のライフスタイルでは、週末のドライブだけでなく、日常の様々なシーンでも使用できる車が求められている。プレリュードは、この矛盾を技術的に解決した稀有な存在だ。

荷室設計の工学的考察

開口部の広いテールゲート式荷室は、クーペボディの制約を巧妙に克服している。スーツケース2個の積載から、後席を倒してのゴルフバッグ2個やサーフボード2本の積載まで、多様な用途に対応する設計は、パッケージングエンジニアリングの傑作だ。

床下収納スペースの確保も見逃せない。限られた空間を最大限に活用し、日常的な小物から緊急時の工具まで、様々な物品を収納できる。これらの工夫により、クーペでありながらハッチバック並みの実用性を実現している。

後席設計思想の変化

「基本的には前席が主役」という位置づけの後席だが、居住性への配慮も怠っていない。これは、現代のカーライフにおける後席の役割の変化を反映している。

家族や友人を乗せる機会が増える中、後席の快適性も無視できない要素となった。プレリュードの後席は、日常的な使用では十分な快適性を提供しながら、スポーツドライビング時には適切なホールド性を確保する巧妙な設計だ。

第8章:安全技術と先進装備の戦略的統合

Honda SENSINGのプレリュード専用セッティング

先進の安全運転支援システム「Honda SENSING」のプレリュード専用セッティングは、単なる安全技術の搭載以上の意味を持つ。スペシャリティスポーツカーの性格に合わせた制御ロジックの最適化により、安全性を確保しながらスポーツドライビングの楽しさを損なわない絶妙なバランスを実現している。

衝突軽減ブレーキ、誤発進抑制機能、渋滞追従機能付きアダプティブクルーズコントロール、車線維持支援システム、アダプティブドライビングビームなど、多岐にわたる機能が、プレリュードの使用環境に最適化されている。

Google統合システムの未来性

Googleを搭載した9インチHonda CONNECTディスプレイの採用は、自動車のデジタル化における先進的な取り組みだ。スマートフォンで使い慣れた機能をシームレスに車内で利用できることで、デジタルネイティブ世代のユーザーに対応している。

Googleアシスタント、Googleマップ、Google Playの統合により、パーソナライズされたドライブ体験を提供。これは、車両が単なる移動手段から、個人の生活空間の延長へと進化していることを示している。

BOSEプレミアムサウンドシステムの音響工学

8スピーカーのBOSEプレミアムサウンドシステムの標準装備は、プレリュードのプレミアム性を象徴する装備だ。特に、車速に応じて音量と音質を自動調整する独自技術「Dynamic Speed Compensation」により、あらゆる走行状況で最適なリスニング体験を実現している。

この技術は、風切り音やロードノイズの変化に応じて音響特性を動的に調整し、常にクリアで豊かな音楽再生を保証する。これにより、スポーツドライビング中でもリラックス時でも、最高の音響体験を享受できる。

第9章:価格戦略と市場ポジショニングの分析

617万円という価格設定の戦略的意味

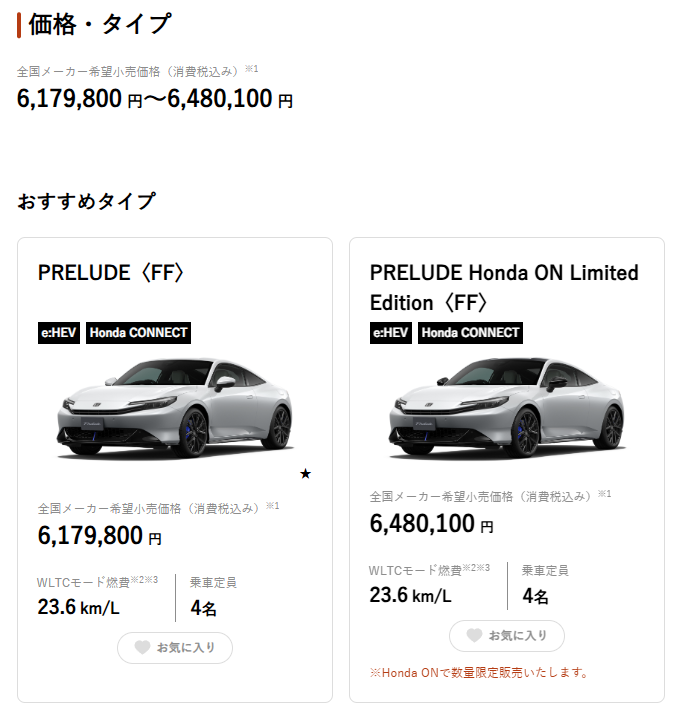

メーカー希望小売価格6,179,800円(消費税込)という価格設定は、一見高価に思えるが、戦略的には極めて巧妙だ。この価格帯により、プレリュードは大衆車ではなく、明確にプレミアムスペシャリティカーとしてポジショニングされている。

この価格は、一見すると高価に思えるが、その背景には、タイプR譲りの走りや最新のe:HEV、そして快適性を追求した専用設計など、価格に見合うだけのこだわりが凝縮されているという指摘は的確だ。

月間販売計画300台の戦略的意図

月間販売計画台数を300台に設定している点も注目に値する。これは意図的に希少性を演出し、ブランド価値を維持する戦略だ。大量販売を目指すのではなく、特別感と所有する喜びを提供することで、長期的なブランド価値の向上を図っている。

この数量限定戦略により、プレリュードは「選ばれた人だけが手に入れられる特別な車」というイメージを確立し、中古車市場での価値保持も期待できる。

オンライン販売戦略の革新性

「Honda ON Limited Edition」としてオンライン限定モデルを設定する戦略は、デジタル時代の販売手法として注目に値する。ホンダ販売店との付き合いがないユーザーにとっては、オンラインストアの「Honda ONリミテッドエディション」が狙い目となりそうだという指摘のとおり、従来の販売網に依存しない新しい顧客層の獲得を狙っている。

第10章:歴代プレリュードとの比較 – 進化の軌跡

初代から5代目までの技術的進歩

初代プレリュードは1978年11月24日、スポーティーカーやSUVを専門とするホンダベルノ店の発足と同時に、専売モデルとしてリリースされた。サブフレーム一体型のモノコックボディや2重構造フロントピラーを採用し、車両重量が1,000kg未満と軽量にも関わらず高い剛性を実現していた。

5代目PRELUDEのSiR 5速MT車には、Type S専用エンジンとして開発した最高出力220PSの2.2L DOHC VTECエンジンを搭載。さらに、よりスポーティーな走りを実現するリミテッド・スリップ・デフ(LSD)を採用したSiR・Sペックも存在していた。

この歴史を踏まえると、新型(6代目)プレリュードは、過去の栄光を単に復刻するのではなく、現代の技術で新たな価値を創造していることがわかる。ハイブリッドシステムという全く新しいパワートレーンでありながら、歴代プレリュードが持っていた「操る楽しさ」を現代的に解釈し直している。

技術的継承と革新のバランス

歴代プレリュードと新型の最大の違いは、パワートレーンの根本的な変化だ。初代から5代目まではすべて自然吸気エンジンを採用していたが、新型では2モーターハイブリッドシステム「e:HEV」を採用している。

しかし、この変化は単なる技術的な置き換えではない。歴代プレリュードが重視してきた「ドライバーとマシンの対話」という哲学を、新しい技術で再構築している。Honda S+ Shiftによる仮想8段変速は、まさにこの哲学の現代的表現といえる。

デザイン言語の進化

初代のシンプルで機能的なデザインから、5代目の流麗で洗練されたスタイリングまで、各世代のプレリュードは時代を反映したデザインを採用してきた。新型プレリュードの「UNLIMITED GLIDE」コンセプトは、この伝統を受け継ぎながら、電動化時代にふさわしい新しいデザイン言語を提示している。

特に、歴代プレリュードが持っていた「未来的」なイメージを、現代の技術と美学で再解釈した点が秀逸だ。LEDライティングやフラッシュアウターハンドルなど、現代の技術を活用しながら、プレリュードらしい先進性を表現している。

第11章:競合車分析 – 市場での立ち位置

国産ハイブリッドスポーツ市場の現状

新型プレリュードが参入する国産ハイブリッドスポーツ市場は、これまで空白に近い状態だった。トヨタのプリウスやアクアがハイブリッド技術を普及させたが、これらは実用性重視でスポーツ性は二の次だった。

レクサスLCハイブリッドという選択肢もあるが、価格帯が1000万円超となり、プレリュードとは明確に異なるセグメントだ。この意味で、プレリュードは「手の届くハイブリッドスポーツ」という独自のポジションを確立している。

欧州勢との差別化戦略

BMW i8やポルシェ パナメラ ハイブリッドなど、欧州勢もハイブリッドスポーツに参入しているが、これらは価格帯や技術アプローチで大きく異なる。プレリュードのe:HEVシステムは、純粋なパフォーマンス追求ではなく、日常使いとスポーツ性のバランスを重視した独自のアプローチだ。

また、Honda S+ Shiftのような「感情に訴える技術」は、効率性を重視する欧州勢とは明確に差別化された日本的なアプローチといえる。

将来的な競合の予想

プレリュードの成功により、他メーカーも類似のハイブリッドスポーツを投入する可能性が高い。特に、トヨタがセリカやMR2の復活を検討する際には、プレリュードが重要なベンチマークとなるだろう。

しかし、ホンダが築いた技術的優位性と「Honda S+ Shift」のような独自技術により、当面は独自のポジションを維持できると予想される。

第12章:環境性能と持続可能性

電動化戦略における位置づけ

新型プレリュードは、ホンダの電動化戦略において重要な役割を果たす。純電気自動車への移行期において、ハイブリッド技術の完成度を示すショーケースとして機能している。

e:HEVシステムの進化により、環境性能と走行性能の両立が可能であることを実証し、ハイブリッド技術の将来性を示している。これは、急速な電動化に対するホンダの現実的なアプローチを表している。

ライフサイクル全体での環境負荷

車両の環境性能は、使用時の燃費だけでなく、製造から廃棄までのライフサイクル全体で評価される必要がある。プレリュードのハイブリッドシステムは、バッテリーの小型化により、製造時の環境負荷を抑制している。

また、既存のガソリンスタンドインフラを活用できるため、社会インフラの変更コストも最小限に抑えられる。これは、持続可能な移動手段への移行において重要な要素だ。

リサイクル性と循環経済への貢献

プレリュードの設計においては、将来的なリサイクル性も考慮されている。主要部品の材料選択や分解の容易さなど、廃車時の環境負荷軽減に配慮した設計が採用されている。

これにより、単に使用時の環境性能だけでなく、車両のライフサイクル全体で環境負荷の最小化を図っている。

第13章:購入検討者へのアドバイス

ターゲットユーザーの明確化

新型プレリュードは、以下のようなユーザーに最適だ:

- 環境性能を重視しながらもスポーツドライビングを楽しみたいユーザー

- 日常使いと週末のドライビングを一台で済ませたいユーザー

- 最新技術と伝統的な価値観の融合を求めるユーザー

- 希少性と特別感を重視するユーザー

購入時の注意点

- 納期の長期化: 月間300台という限定生産のため、納期が長期化する可能性が高い

- オプション選択: 限られたオプション設定のため、事前の検討が重要

- 維持費: ハイブリッドシステムの整備費用や保険料を考慮する必要がある

- リセールバリュー: 希少性により高いリセールバリューが期待できるが、市場の変化も考慮が必要

試乗時のチェックポイント

- Honda S+ Shiftの体感: 各ドライブモードでの変速感の違いを確認

- 静粛性: ハイブリッドシステムとアクティブサウンドコントロールのバランス

- 乗り心地: アダプティブダンパーシステムの効果を各モードで確認

- 操作性: インターフェースの使いやすさとGoogle統合システムの反応性

第14章:今後の展望と予想される進化

マイナーチェンジでの改良予想

新型プレリュードは、今後のマイナーチェンジで以下の改良が予想される:

- e:HEVシステムの効率向上: バッテリー容量の増加や制御ロジックの最適化

- Honda S+ Shiftの進化: より細かな制御や新しいモードの追加

- 安全装備の強化: Honda SENSINGの機能拡張

- カラーバリエーションの追加: 限定色や特別仕様車の投入

次世代プレリュードへの技術的布石

現行の6代目プレリュードは、次世代モデルへの技術的布石としても重要だ。Honda S+ Shiftで培われた制御技術は、将来の完全電動スポーツカーにも応用可能だ。

また、「UNLIMITED GLIDE」コンセプトは、自動運転技術が普及する時代における新しい移動体験の提案としても解釈できる。

ブランド戦略上の意義

プレリュードの復活は、ホンダのブランド戦略において長期的な意義を持つ。「環境技術と走行楽しさの両立」というメッセージを明確に発信し、ブランドイメージの向上に貢献している。

特に、若い世代に対するホンダブランドの魅力向上において、プレリュードは重要な役割を果たすと予想される。

結論:電動化時代の新たなアイコンとして

新型ホンダ プレリュードは、単なるスポーツカーの復活以上の意義を持つ。電動化時代における「操る喜び」の新しい定義として、自動車業界に大きなインパクトを与えている。

24年という空白期間を経て復活したプレリュードは、過去の栄光に甘んじることなく、現代の技術と価値観を融合させた革新的な車両として生まれ変わった。「UNLIMITED GLIDE」コンセプトに象徴される優雅さと高揚感、e:HEVとHonda S+ Shiftがもたらす新しい走行体験、そして特別感と実用性を両立したパッケージングは、まさに現代のスペシャリティスポーツの理想像といえる。

617万円という価格設定と月間300台という限定生産により、プレリュードは明確にプレミアムセグメントに位置づけられている。しかし、この戦略により、所有する特別感と価値の保持を実現し、長期的なブランド価値の向上を図っている。

自動車業界が大きな変革期にある中、プレリュードの復活は、技術の進歩が必ずしも運転の楽しさを損なうものではないことを証明している。むしろ、新しい技術を活用することで、これまでにない運転体験を創造できることを示している。

新型プレリュードは、電動化時代における新たなアイコンとして、今後長きにわたって自動車愛好家の心を捉え続けるだろう。その影響は、ホンダブランドにとどまらず、自動車業界全体の方向性にも大きな影響を与えることが予想される。

本記事は、2025年9月5日現在の情報に基づいて作成されています。仕様や価格等は予告なく変更される場合がございます。最新情報については、Honda公式サイトまたは正規ディーラーでご確認ください。