2025年9月26日(金)から28日(日)にかけて開催される「お台場モーターフェス 2025」は、単なるモーターイベントを超越した、未来のモビリティ社会を体感できる革新的なテクノロジーショーケースです。自動車業界に従事するプロフェッショナルから見た注目ポイントと、家族連れでも楽しめる多面的な魅力を、業界深掘り視点で徹底解説いたします

イベント概要:モビリティ革命の最前線

会場へのアクセス:イベント情報

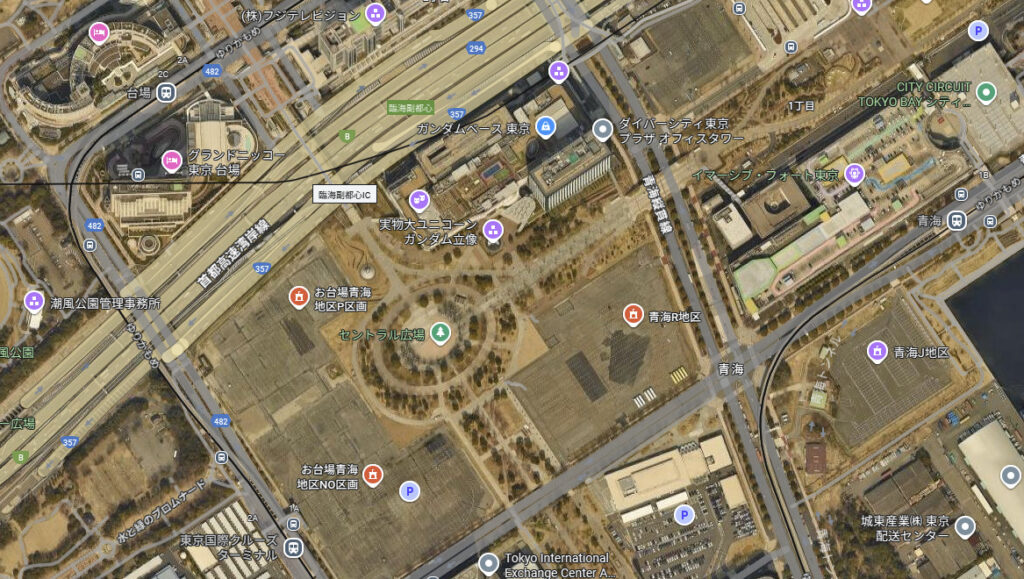

会場:東京臨海副都心・青海地区特設会場(お台場)

アクセス:最寄駅はゆりかもめ「東京国際クルーズターミナル駅」。りんかい線「東京テレポート駅」も利用可。特設会場まで徒歩すぐ

イベント内容:

- 国内モータースポーツマシンの展示や同乗走行デモが体験できる ウィキペディア。

- スーパーGTやスーパーフォーミュラ車両など、迫力ある実車が目の前で見られる。

- キッズ向けイベントも多く、家族連れにも人気 。

開催地選定の戦略性

東京お台場での開催は、単なる立地選択以上の意味を持ちます。お台場エリアは1990年代の臨海副都心開発以来、未来都市のショーケースとしての役割を担ってきました。現在では自動運転実証実験やスマートシティ構想の実験場として活用され、まさにモビリティ革命の象徴的な場所です。

モーターファンフェスタの過去の実績を踏まえ、都市型イベントとしてお台場で初開催された2023年の成功を受け、2025年版では更なる進化を遂げています。会場となるお台場エリアは、レインボーブリッジやゆりかもめといった未来的なインフラに囲まれ、展示される次世代モビリティとの景観的調和も計算されています。

開催時期の業界的意義

9月末という開催時期は、自動車業界にとって戦略的に重要な時期です。この時期は以下の要因が重なります:

- 年度下半期の製品戦略発表時期:各メーカーが次年度向け新製品ラインナップを本格的に発表する時期

- 東京モーターショーとの相互補完:隔年開催されるJapan Mobility Showとの間年に位置し、技術展示の空白期間を埋める役割

- 四半期決算前の販促活動強化期:消費者の購買意欲が高まる時期での認知度向上戦略

各メーカーの最新EV・コンセプトカー展示:技術競争の最前線

EVパワートレインの進化展示

2025年のEV技術は、単なるガソリンエンジンからの置き換えを超越し、モビリティ体験そのものを再定義するレベルに達しています。会場では以下の革新技術が展示される予定です:

次世代バッテリー技術

- 全固体電池の実用化モデル:エネルギー密度が従来比1.5倍向上し、充電時間を大幅短縮

- リン酸鉄リチウム(LFP)バッテリーの最適化:コスト削減と安全性向上を両立した普及価格帯EV向けソリューション

- ナトリウムイオンバッテリー:レアメタル依存を軽減する持続可能な次世代バッテリー

モーター・インバーター革新

- SiC(炭化ケイ素)インバーター:効率95%超を実現し、航続距離を15-20%延長

- 希土類フリーモーター:磁石材料の調達リスクを解決する新構造モーター

- 統合型パワートレイン:モーター、インバーター、減速機を一体化した革新設計

コンセプトカーが示す未来ビジョン

各メーカーが展示するコンセプトカーは、2030年代のモビリティ社会を先取りする重要な指標となります:

デザイン思想の変革

- エアロダイナミクス最優先設計:Cd値0.15以下を目指す究極的な空力性能

- 持続可能素材の積極採用:リサイクル炭素繊維、植物由来樹脂の本格導入

- モジュラー設計思想:用途に応じてボディ構成を変更可能な革新アーキテクチャ

インテリア革命

- フル液晶コックピット:物理スイッチを完全に排除したデジタルネイティブ操作系

- アンビエント・ライティング・システム:心理状態に応じた照明制御による快適性向上

- バイオメトリック認証:指紋、虹彩、声紋による完全なパーソナライゼーション

自動運転技術の実地体験:レベル4への道筋

自動運転レベル別体験プログラム

VRシステムを活用した実車両運転型の先進体験が可能となり、来場者は段階的に自動運転技術を理解できる構成となっています:

レベル2(部分自動化)体験

- アダプティブクルーズコントロール:前車追従走行の精度向上実演

- レーンキーピングアシスト:カメラ・LiDAR融合による高精度車線維持

- 自動駐車システム:縦列・並列駐車の完全自動化デモンストレーション

レベル3(条件付き自動化)実演

- 高速道路自動運転:合流・車線変更を含む完全自動化走行

- 渋滞時自動運転:低速域でのハンズオフ運転体験

- 緊急時制御移管:システム限界時のヒューマンマシンインターフェース

レベル4(高度自動化)将来展望

- 無人シャトル運行:会場内での実際の無人運転サービス体験

- 遠隔監視システム:リモートオペレーションセンターとの連携実演

- エッジケース対応:想定外状況での AI判断プロセス可視化

センサー技術の詳細解説

自動運転の実現には、高精度なセンシング技術が不可欠です。会場では以下の最新センサー技術が詳細展示されます:

LiDAR技術の進化

- ソリッドステートLiDAR:可動部品を排除した高信頼性設計

- 長距離検出能力:250m先の物体を±2cm精度で検出

- 悪天候対応性:雨・雪・霧における検出性能向上

カメラシステム高度化

- 8K解像度カメラ:従来比4倍の情報量による詳細認識

- HDR(High Dynamic Range)対応:逆光・夜間での視認性向上

- ステレオビジョン:奥行き情報の高精度算出

レーダー技術革新

- ミリ波レーダーアレイ:多点配置による360度全方位監視

- イメージングレーダー:形状認識が可能な次世代レーダー

- 車車間通信連携:V2X通信によるセンサー情報共有

VR・AR技術を活用したインタラクティブ体験:デジタルツインの実現

VR技術による没入型体験

日産のVRワールドやメタバース上での新型車お披露目といった先進事例を踏まえ、会場では以下の革新的VR体験が提供されます:

バーチャル試乗システム

- フォトリアリスティック環境:実写品質のCGによる完全再現された走行環境

- ハプティックフィードバック:路面状況やエンジン振動の触覚再現

- リアルタイム車両挙動:物理エンジンによる本格的な運転感覚再現

設計プロセス可視化

- CADデータ活用:実際の設計データを基にした内部構造表示

- 材料特性シミュレーション:衝突安全性や軽量化効果の視覚的理解

- 製造工程バーチャルツアー:ファクトリーオートメーションの詳細解説

AR技術による現実拡張展示

透視技術による内部構造表示

- エンジン内部可視化:燃焼プロセスや冷却システムの動作原理表示

- 電動パワートレイン解析:電力の流れや回生ブレーキ作動の可視化

- サスペンション動作:路面追従性やダンピング特性の実時間表示

インタラクティブカスタマイゼーション

- リアルタイムカラーチェンジ:ボディカラー・インテリアの瞬時変更体験

- オプション装備確認:追加装備の装着状態をAR表示で確認

- 価格シミュレーション:カスタマイズ内容に応じた価格変動の即座計算

デジタルツイン技術の実装

車両ライフサイクル管理

- 予防保全システム:センサーデータによる故障予測と最適メンテナンス時期提案

- 使用履歴追跡:車両の全使用データを基にした性能劣化予測

- リセールバリュー算出:市場動向と車両状態を総合した適正価格算定

家族で楽しむポイント:次世代教育プログラムの実装

子供向け体験コーナー:STEAM教育との融合

エデュテインメント要素の充実

現代の子供たちは、デジタルネイティブ世代として高度な技術に対する理解力を持っています。会場の子供向けプログラムは、単なる娯楽ではなく、STEAM(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)教育の観点から設計されています:

プログラミング体験ブース

- ビジュアルプログラミング:Scratch類似のブロック型言語による自動運転アルゴリズム学習

- ロボットカー制御:センサー情報を基にした障害物回避プログラミング

- AI学習体験:画像認識や音声認識の機械学習プロセス理解

物理法則体感アトラクション

- 空力実験装置:風洞実験の簡易版による抵抗係数の理解

- 電磁気学デモンストレーション:モーターの回転原理やワイヤレス充電の仕組み

- 材料科学ワークショップ:炭素繊維や形状記憶合金の特性実験

安全運転教育の革新

VR安全運転シミュレーター(子供用) 従来の交通安全教育を大幅にアップデートした、没入型安全教育システムが導入されます:

- 危険予測訓練:様々な交通状況でのリスク認識能力向上

- 視点切り替え体験:歩行者、自転車、自動車それぞれの立場からの安全確認

- 反射神経測定:年齢に応じた適切な判断速度の理解

フードフェス同時開催:サステナビリティとの融合

次世代モビリティと連動したフードトラック

人気のキッチンカーが集結するフードフェスは、単なる飲食提供を超えた、持続可能な社会システムの実証実験場としての側面も持ちます:

電動フードトラックの実演

- EV化されたキッチンカー:調理電力を車載バッテリーから供給する完全電動システム

- ソーラーパネル搭載:再生可能エネルギーによる自立運営

- V2G(Vehicle to Grid)実証:余剰電力の電力系統への逆潮流実験

循環型経済システムの体験

- 生分解性パッケージ:植物由来材料を使用した環境配慮型容器

- フードロス削減システム:AI需要予測による適正量調理

- コンポスト循環:有機廃棄物の堆肥化と都市農業への活用

「未来のクルマ」が子供に与える教育的インパクト

職業観の変革

現在の子供たちが成人する2040年代には、自動車産業は根本的に変革を遂げているでしょう。イベントでの体験は、以下の新しい職業分野への興味を喚起します:

新興職業分野の紹介

- モビリティデザイナー:UX/UI設計の自動車分野特化版

- 自律システムエンジニア:AI・機械学習の車載システム実装

- サステナビリティコンサルタント:ライフサイクル全体での環境影響評価

従来職業の進化

- メカニックからデータサイエンティストへ:故障診断の高度化と予防保全

- ドライバーからモビリティオペレーターへ:運転から運行管理への役割変化

- セールスからカスタマーサクセスへ:販売から継続的価値提供への転換

プロが注目すべき技術動向:産業構造変革の予兆

最新技術の動向分析:競合各社の戦略比較

日本メーカーの技術戦略

トヨタ自動車

- マルチパスウェイ戦略:HEV、PHEV、BEV、FCEVの並行開発

- woven city構想:実証都市での統合的モビリティサービス検証

- e-TNGA プラットフォーム:電動化専用設計による最適化実現

日産自動車

- e-POWER技術:シリーズハイブリッドシステムの継続的改良

- ProPILOT進化:レベル3自動運転の市場投入準備

- アライアンス シナジー:ルノー・三菱との技術統合効果

ホンダ

- 2040年カーボンニュートラル:全車種電動化への移行計画

- HONDA SENSING Elite:レベル3自動運転の実用化推進

- 航空宇宙技術転用:ジェットエンジン技術の電動化応用

欧州メーカーの先進性

フォルクスワーゲングループ

- MEB/PPE プラットフォーム:電動化専用アーキテクチャの市場展開

- ソフトウェア・ファースト:CARIAD社による統合ソフトウェア開発

- バッテリー垂直統合:PowerCo設立による電池事業強化

BMW グループ

- iX フラッグシップ:次世代電動ラグジュアリーの提示

- サーキュラーエコノミー:リサイクル材料使用率50%達成目標

- Level 4 自動運転:2025年商用化に向けた技術開発

デザインとコンセプトの深層分析

デザイン思想の根本的変化

従来の自動車デザインは、内燃機関の制約の下で発展してきました。しかし、電動化により設計自由度が大幅に向上し、デザイン思想そのものが変革を迎えています:

機能美の追求

- エアロダイナミクス最適化:Cd値0.20以下を目標とした徹底的な空力設計

- 冷却システム簡素化:ラジエーターグリル縮小による新フロントフェイス

- ノイズリダクション:エンジンノイズ消失に伴う新たな静粛性追求

インテリア革命

- フラットフロア実現:バッテリー配置最適化によるキャビン空間拡大

- フロントシート180度回転:自動運転時の対話空間創出

- アンビエント照明統合:心理状態と連動した光環境制御

次世代ユーザーインターフェース

音声制御の高度化

- 自然言語処理:ChatGPT類似の対話型AIによる直感的操作

- 多言語対応:リアルタイム翻訳機能による国際的利用

- 感情認識:声のトーンから運転者状態を判断し適切な応答実施

ジェスチャー制御

- 3Dハンドトラッキング:非接触での精密操作実現

- 視線追跡:見つめるだけでの機能起動

- 生体認証統合:指紋・虹彩・顔認証による個人最適化

異業種連携による技術融合

IT業界との境界線消失

自動車業界におけるVR/AR技術の活用は、もはや単なる技術導入を超え、産業構造そのものの変革を促しています:

ソフトウェア定義車両(SDV)

- OTA(Over The Air)アップデート:購入後の機能追加・性能向上

- サブスクリプション機能:ハードウェアは共通、ソフトウェアで差別化

- クラウド連携:リアルタイムデータ解析による個別最適化

プラットフォーム戦略

- モビリティ・アズ・ア・サービス(MaaS):所有から利用への価値観変化

- データマネタイゼーション:走行データの新たな収益源化

- エコシステム構築:自動車を中心とした生活圏全体のデジタル化

エネルギー業界との統合

Vehicle to Everything(V2X)

- V2G(Vehicle to Grid):電力系統安定化への貢献

- V2H(Vehicle to Home):家庭用蓄電池としての活用

- V2L(Vehicle to Load):アウトドア・災害時の電源供給

再生可能エネルギー統合

- ソーラールーフ一体化:車体表面での発電実現

- 風力発電連携:風況データと連動した充電計画最適化

- バイオ燃料併用:FCEVでの持続可能燃料利用

イベントの産業的意義と将来展望

自動車産業のパラダイムシフト

お台場モーターフェス 2025は、単なる展示イベントを超え、自動車産業全体のパラダイムシフトを象徴する歴史的なイベントとなる可能性を秘めています。

製造業からサービス業への転換

従来の製造中心ビジネスモデル

- 製品販売による一回限りの収益

- 部品供給・メンテナンスでの継続収益

- ブランド価値による差別化

新サービス中心ビジネスモデル

- サブスクリプションによる継続課金

- データ活用による付加価値創出

- プラットフォームとしてのエコシステム収益

社会インフラとしてのモビリティ

スマートシティ統合

現代の都市計画において、モビリティは単なる移動手段ではなく、都市機能の中核を担う社会インフラとして位置づけられています:

交通流最適化

- AI交通制御:リアルタイムデータによる信号制御最適化

- ダイナミック・ルーティング:混雑状況に応じた最適経路提案

- マルチモーダル統合:電車・バス・タクシー・シェアカーの統合運用

環境負荷削減

- ゼロエミッション・ゾーン:都市中心部での内燃機関車両規制

- カーボンフットプリント可視化:移動に伴う環境負荷の定量化

- 循環型交通システム:廃車リサイクルから新車製造までの完全循環

グローバル競争における日本の位置づけ

技術的優位性の維持・拡大

日本の強み

- 電動化技術:ハイブリッド技術で蓄積された制御ノウハウ

- 製造品質:カイゼン文化による継続的品質向上

- 材料技術:炭素繊維・希土類磁石等の先端材料開発力

課題と対策

- ソフトウェア開発力:IT業界との人材・技術交流促進

- スピード・アジリティ:意思決定プロセスの迅速化

- オープンイノベーション:スタートアップとの積極的連携

来場者へのアクションプラン:最大限の価値獲得方法

事前準備の重要性

技術的基礎知識の習得

イベントでの体験価値を最大化するため、以下の予備知識を推奨します:

電動化技術の基礎

- バッテリー技術の種類と特性理解

- 充電インフラの現状と将来計画

- 電力系統との関係性(V2G等)

自動運転技術の現状

- SAE レベル定義の正確な理解

- センサー技術の種類と役割

- AI・機械学習の基本概念

持続可能性の観点

- ライフサイクルアセスメント(LCA)

- カーボンニュートラルの実現手法 -循環型経済における自動車産業の役割

効率的な会場回遊戦略

優先度マトリックスの作成

限られた時間で最大の成果を得るため、以下の観点で優先度を設定することを推奨します:

高優先度エリア

- コンセプトカー展示:将来ビジョンの把握

- 自動運転実演:技術成熟度の実感

- VR/AR体験ブース:新技術の体感的理解

中優先度エリア

- 量産車両展示:現実的な選択肢の確認

- フードフェス:休憩と情報交換の場として活用

- 子供向けプログラム:家族サービスと教育機会

ネットワーキング機会の活用

業界関係者との情報交換

イベント会場は、普段接触機会の少ない他社技術者や研究者と直接対話できる貴重な機会です:

効果的な情報交換手法

- 技術的ディスカッション:具体的な技術課題や解決策の議論

- トレンド情報の共有:各社が注目している技術領域の情報交換

- 将来予測の意見交換:10年後の業界展望に関する多角的視点獲得

まとめ:お台場モーターフェス 2025が示す未来

お台場モーターフェス 2025は、自動車産業の現在と未来を結ぶ重要な架け橋として、業界関係者から一般消費者まで、あらゆるステークホルダーに価値を提供する総合的なモビリティイベントです。

単なる製品展示を超え、技術の社会実装プロセスを体験し、未来のモビリティ社会を先取りできる貴重な機会となることでしょう。自動車業界に携わる私たちにとって、このイベントは新たなインスピレーションを得るとともに、業界の方向性を再確認する重要な場となります。

家族連れの来場者にとっても、子供たちが未来の技術に触れ、新しい可能性を発見する教育的価値の高いイベントとして、長期的な社会的インパクトを持つことが期待されます。

2025年9月26日から28日の3日間、お台場で繰り広げられる未来のモビリティショーケースに、ぜひ足を運んでいただき、業界の新たな地平を共に体験していただければと思います。