はじめに:コンパクトカーの常識を覆す!新型MAZDA2への期待

マツダのコンパクトカー「MAZDA2」が、ついに2026年にフルモデルチェンジを迎える予定です。現行モデル(デミオDJ型を起点とする)が2014年に登場してから、実に約10年ぶりの待望の刷新となります。

近年、マツダは「CX-60」や「CX-80」といったラージ商品群への注力を進めてきましたが、その次の展開として、この新型MAZDA2は、電動化戦略と走る歓びを両立させた次世代コンパクトカー戦略の核となる一台として、国内外から非常に熱い注目を集めています。

単なるモデルチェンジではなく、内外装のデザイン変更、最新安全技術の導入、そして何よりも革新的なパワートレインの刷新など、全方位で大幅な進化を遂げることが予想されています。特に、マツダ独自の技術を搭載した**ロータリーエンジンを発電機とするEVモデル(PHEV)**の設定が有力視されており、これはコンパクトカー市場における新たなベンチマークとなるでしょう。

本記事では、新型MAZDA2に関して現在までに判明している最新の予想情報を徹底的に網羅し、その全容と魅力を深く掘り下げます。この革新的なコンパクトカーがどのように私たちのカーライフを変えるのか、業界関係者として心待ちにしていただけるよう、詳細にご紹介します。

発売時期と電動化戦略の背景:2026年導入の必然性

フルモデルチェンジのタイミングと市場動向

新型MAZDA2の日本国内での正式発売は、2026年初夏以降が有力視されています。フルモデルチェンジのサイクルが5~7年程度であった歴代デミオシリーズと比較しても、現行モデルは既にその期間を超えて販売が長期化しており、刷新は喫緊の課題でした。

2024年11月には、マツダがタイ工場の生産規模を新型車投入のタイミングで拡大していく方針を示したことが中国新聞によって報じられました。タイ工場で生産されているMAZDA2、MAZDA3、CX-3、CX-30のうち、最も古いモデルであるMAZDA2が近いうちに新型車に切り替わる可能性があり、毛籠勝弘社長は「10万台スケールを考えている」と述べ、現在の規模から5割程度増やす計画を明らかにしています。

マツダの電動化「フェーズ2」とMAZDA2の位置づけ

マツダは、「サステイナブル Zoom-Zoom 2030」という長期ビジョンを掲げ、地球環境への貢献と持続可能な社会の実現を目指しています。この電動化戦略の一環として、マツダは2026年までにハイブリッドモデル5車種、プラグインハイブリッドモデル5車種、EVモデル3車種を順次導入する計画です。

この電動化計画の「フェーズ2」(2026年以降)から、EV専用車を投入することが予告されていますが、MAZDA2後継となるBセグメントの車種がEV専用プラットフォームで商品化される可能性も残されています。マツダが2022年11月に発表した「中期経営計画のアップデート」では、スケーラブルアーキテクチャとして様々な車体サイズに対応できる「EV専用プラットフォーム」の開発が進められており、新型MAZDA2がその第一弾となる可能性も指摘されています。

しかし、タイやメキシコなど新興国市場では依然として内燃機関車(ICE車)の需要が高いため、新型MAZDA2もガソリンエンジン車との並行展開が続くことが予想されます。特にメキシコ工場はマツダの海外生産拠点では最大規模で、2023年の生産台数は20万2506台に達しており、北米市場の6割を担う重要拠点です。このグローバル市場のバランスを考慮した多様なパワートレイン戦略が、新型MAZDA2の商品企画の根幹にあるのです。

現行モデルの動向と次期モデルへの布石

現行モデルは、販売期間の長期化に対応するため、近年、大掛かりな商品改良が実施されてきました。

- 2023年1月には、EVのようなグリルレスデザインを導入し、全198通りのカラーコーディネートを楽しめる「BDグレード」などを追加するビッグマイナーチェンジを実施。このグリルレス仕様は、今後の電動化への移行を予感させる先進的なデザインとして注目を集めました。

- 2024年4月には、最新のマツダコネクトの採用やグレード整理などの一部改良も行われました。8.8インチのマツダコネクトは15C、XD、15 BD、XD BDにオプション設定され、15 SPORT、XD SPORT+には標準装備となり、コネクティッド機能も強化されました。

- 特に重要なのは、SKYACTIV-D 1.5(ディーゼルモデル)国内向け生産が2024年9月に終了したことです。この決定は単なる商品整理ではなく、マツダの今後の方向性を示唆する重要な転換点となりました。

これらの延命措置の実施により、新型MAZDA2のフルモデルチェンジは2026年以降へと持ち越された状況です。マツダの決算説明からは、2025年にCX-5のフルモデルチェンジが実施されることが読み取れ、その後の展開として2026年にMAZDA2が登場するスケジュールが有力視されています。

欧州市場の特殊事情とOEMモデルの存在

また、欧州市場では、CO2排出量規制に対応するため、既にトヨタ・ヤリスをベースとしたOEMモデルの「MAZDA2 Hybrid」が2022年春より販売されています(日本導入の予定は低い)。このように、グローバル市場や環境規制への対応が、新型MAZDA2の登場時期と仕様を決定づける大きな背景となっています。欧州向けOEMモデルは応急処置的な側面が強く、純マツダ製の新型MAZDA2の登場が強く待望されている状況です。

予想されるエクステリアの進化:魂動デザインの深化と新世代アーキテクチャー

シャープで力強い新世代ファミリーフェイス

新型MAZDA2のエクステリアは、マツダが掲げるデザイン哲学「魂動(こどう)-Soul of Motion」を全面的に採用し、継承しつつも、より洗練されたスタイリングへと進化すると予想されます。

デザインは、上位モデルであるMAZDA3やCX-60に倣い、シャープかつダイナミックな印象に一新されます。

フロントマスク:

シャープで切れ長のヘッドライトを採用し、精悍な印象を与えます。グリルは大型化またはメッシュパターンを採用し、スポーティさが強調される見込みです。現行型のビッグマイナーチェンジ(2023年)で採用されたグリルレスモデルとは大きく印象を変えることになりそうです。LEDヘッドライトは全車標準装備となり、上位グレードではアダプティブLEDヘッドライトやマトリクスビーム技術の採用も期待されます。

スタンスとシルエット:

タイヤハウスを現行モデルよりも拡大することで、ワイド&ローなスタンスを実現し、コンパクトカーながらもスポーティな印象を強めます。これは単なるスタイリングの変更ではなく、走行性能の向上にも寄与します。ワイドトレッド化により、コーナリング時の安定性が向上し、マツダが掲げる「人馬一体」の走りがさらに磨かれることになります。

ボディサイズ:

基本的には5ナンバーサイズを維持する見通しです。ただし、全長とホイールベースは現行モデルより30mm延長され、室内空間の確保が図られます。これは特に後席の居住性向上に大きく貢献し、現行モデルで指摘されていた後席の足元空間の狭さという弱点を克服する狙いがあります。

新世代車両構造技術「SKYACTIV-Vehicle Architecture」の採用

プラットフォーム:

新型MAZDA2は、新世代車両構造技術「SKYACTIV-Vehicle Architecture(スカイアクティブ・ビークル・アーキテクチャー)」を採用します。これにより、全方位で洗練されたダイナミック性能(走りの楽しさ)が実現されます。

この新世代アーキテクチャーは、すでにMAZDA3やCX-30などのスモール商品群で実用化されており、人間中心の設計思想に基づいています。具体的には、人間が自然に歩く際の骨盤の動きを再現し、車体の無駄な揺れを抑制することで、長時間のドライブでも疲れにくい快適な乗り心地を実現します。また、ボディ剛性の向上により、サスペンションの動きがより正確になり、路面からの情報をドライバーに的確に伝えることができます。

構造材には超高張力鋼板の使用比率が高められ、衝突安全性能と軽量化を両立します。電動パワートレインを搭載するモデルでは、バッテリーパックをフロア下に配置するレイアウトが採用され、低重心化により操縦安定性がさらに向上します。

SUV化の可能性とボディバリエーション

新型MAZDA2は基本的に5ドアハッチバックとしてキープコンセプトで登場すると予想されますが、一方で、CX-3が大型化する可能性もあり、コンパクトクラスのデミオ(MAZDA2)が将来的に全高を上げたSUVにシフトする可能性も、デザイン部門トップの発言から示唆されています。

世界的なSUVブームを背景に、マツダは2026年にCX-3のフルモデルチェンジも予定しており、新型MAZDA2とのすみ分けが注目されます。業界では、MAZDA2がクロスオーバー的な要素を取り入れた「MAZDA2 Active」のような派生モデルを展開する可能性も指摘されています。これはヨーロッパ市場で好評を博しているシトロエンC3 Aircrossやフィアット500Xのような、コンパクトながらSUVテイストを持つモデルへの対抗策となるでしょう。

匠塗技術によるボディカラーの進化

ボディカラーには、マツダ独自の高品質な塗装技術「匠塗(たくみぬり)」による人気色(ソウルレッドクリスタルメタリック、マシーングレープレミアムメタリック)が設定されるほか、新色の追加も期待されます。

現行モデルでは、エアストリームブルーメタリックやエアログレーメタリックといった新色が好評を博しており、新型ではさらに洗練された新色が投入される可能性があります。マツダの匠塗技術は、透明度の高いクリア層と、光の反射を計算した塗装工程により、深みのある色彩と、光の当たり方で表情を変える高級感のある仕上がりを実現しています。特にソウルレッドクリスタルメタリックは、3層塗装により奥行きのある赤を表現し、国際的にも高い評価を得ています。

新型MAZDA2では、環境に配慮した水性塗料の採用が進められる一方で、匠塗の品質は維持され、エントリーグレードでも上質な塗装が楽しめる見込みです。

予想されるインテリアの革新:上質さと先進技術の融合

ドライバー中心の先進コックピット

新型MAZDA2のインテリアは、「上質さと先進性を両立させた空間」を目指して刷新されます。エントリークラスでありながら、上位車種にも引けを取らない高い質感を受け継ぐと予想されています。

デザイン:

ダッシュボードは水平基調のデザインを採用し、視覚的に広々とした印象を与えます。現行モデルで好評だった上質な内装の雰囲気や質感は、新型でも引き継がれます。マツダは、コンパクトカーであっても、触れる部分、目に入る部分の質感にこだわり、ソフトパッドの使用範囲を拡大します。インストルメントパネル上部やドアトリムには、触り心地の良いソフト素材を採用し、視覚だけでなく触覚でも上質さを感じられる空間を実現します。

室内空間:

全長とホイールベースが延長されることにより、特に懸念点であった後席の足元空間にゆとりが拡大される見込みです。現行モデルでは、ホイールベース2,570mmと5ナンバーサイズの制約から、後席の膝周りスペースが競合他車に比べてやや狭いという指摘がありました。新型では30mmの延長により、この弱点が大きく改善され、大人4人が快適に移動できる実用性が確保されます。

メーターパネル:

視認性を向上させるために液晶化されることが予想されています。7インチまたは8インチのTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイが採用され、速度計や燃費計だけでなく、ナビゲーション情報や安全装備の作動状況など、多彩な情報を見やすく表示します。上位グレードでは、フル液晶メーターの採用も期待され、表示内容のカスタマイズも可能になるでしょう。

装備の拡充:

上級グレードでは、レザーシート、シートヒーター、運転席パワーシートなど、上級装備が拡充される見込みです。現行モデルのSPORTグレードで好評だったスエード調の高級ファブリックシートは、新型でもさらに進化した形で採用されるでしょう。また、運転席のポジション調整範囲が拡大され、小柄な女性から大柄な男性まで、より幅広い体格のドライバーに最適なドライビングポジションを提供します。

最新のNEW MAZDA CONNECTとコネクティッドサービス

新型MAZDA2の大きな進化点として、インフォテインメントシステムに最新の「NEW MAZDA CONNECT(ニューマツダコネクト)」が採用されます。

ディスプレイ:

8.8インチのタッチスクリーンディスプレイを搭載し、ナビゲーション、オーディオ、車両設定などを直感的に操作できます。従来のロータリーコマンダーによる操作に加え、スマートフォン感覚のタッチ操作にも対応し、使い勝手が大幅に向上します。画面の解像度も向上し、マップ表示や文字の視認性が改善されます。

コネクティッド機能:

スマートフォンとの連携が強化され、現行型の一部改良で導入が始まったコネクティッドサービスにも対応します。Apple CarPlayとAndroid Autoに対応し、スマートフォンのアプリをシームレスに車載ディスプレイで利用できます。また、マツダコネクトアプリを通じて、スマートフォンから車両の状態確認やドアのロック/アンロック、エアコンの事前作動などが可能になります。

さらに注目されるのが、音声認識機能の進化です。自然な話し言葉での操作が可能になり、目的地設定やオーディオ選曲、エアコン調整などを音声コマンドで行えます。これにより、運転中の視線移動や手の動きを最小限に抑え、安全性が向上します。

静粛性と快適装備の充実

新型MAZDA2では、遮音材や吸音材の配置が最適化され、コンパクトカーとは思えない静粛性を実現します。エンジンルームからの音だけでなく、ロードノイズや風切り音も低減され、高速走行時でも会話が楽しめる快適な空間が提供されます。

また、BOSEサウンドシステムがオプション設定され、音響特性を考慮したスピーカー配置により、コンサートホールのような臨場感あふれるサウンドを楽しめます。上位グレードでは、運転席と助手席で温度を個別に設定できるデュアルゾーンオートエアコンの採用も期待されます。

パワートレイン戦略の核心:ロータリーEVと新SKYACTIV技術

e-SKYACTIV R-EV:レンジエクステンダーとしてのロータリー復活

新型MAZDA2の最大の注目点は、マツダの電動化戦略を象徴する**ロータリーエンジンを発電機とするプラグインハイブリッド(PHEV)**システムの採用が有力視されている点です。

マツダは「MX-30」で新開発の8C型ロータリーPHEV(e-SKYACTIV R-EV)を先行導入しました。この技術が次期MAZDA2にも展開される可能性が非常に高いとされています。

仕組み:

レンジエクステンダーEVでは、車両の駆動にはモーターのみを用い、ロータリーエンジンは発電専用に使用されます。これにより、EVの弱点とされる航続距離を補完します。この方式は、日産のe-POWERと同様のシリーズハイブリッド方式ですが、発電機にロータリーエンジンを採用することで、マツダ独自の技術的優位性を打ち出しています。

構成:

排気量830ccのシングルロータリーエンジン(8C型)を発電機として後部に搭載。フロントにはモーターを配置し、前輪駆動(2WD)となります。ロータリーエンジンは、同じ出力のレシプロエンジンに比べて約3分の1のサイズで済むため、コンパクトなMAZDA2にも無理なく搭載できます。ローター半径120mm、ローター幅76mmという小型設計により、電動機、減速機、発電機と一体化した全幅840mm以下のユニットとしてまとめられています。

8C型ロータリーエンジンの技術詳細:

この発電用ロータリーエンジンは、最大出力55kW(74ps)/4700rpmを発生します。従来のロータリーエンジンが直面していた燃費の悪さという課題は、発電専用とすることで最適な回転数での運転が可能になり、大幅に改善されています。また、ロータリーエンジン特有の滑らかな回転と低振動という美点はそのまま活かされ、発電時でもエンジン音や振動が気にならない洗練された走りを実現します。

予想スペック:

EV航続距離は100km以上、WLTCモード燃費は約15km/L以上が期待されます。MX-30 e-SKYACTIV R-EVでは、17.8kWhのリチウムイオンバッテリーにより85kmのEV走行換算距離(等価EVレンジ)を実現していますが、MAZDA2ではボディが軽量なため、同じバッテリー容量でもより長い距離をEV走行できる可能性があります。50Lの燃料タンクと組み合わせることで、総航続距離は600km以上に達すると予想されます。

3つの走行モード:

MX-30 e-SKYACTIV R-EVで好評を博している3つのドライブモードが、MAZDA2にも採用される見込みです。

メリット:

バッテリー容量を抑えられるため、車内スペースの確保やコスト抑制につながります。日産の「e-POWER」と同様の仕組みであり、コンパクトカー市場での大ヒットも期待されます。さらに、ロータリーエンジンの小型・軽量という特性により、フロントのモーターとリアの発電機という理想的なレイアウトが実現し、車両の前後重量配分も最適化されます。

充電と給電機能:

普通充電と急速充電の両方に対応し、自宅での夜間充電はもちろん、外出先での急速充電も可能です。また、AC1500Wの給電機能(V2L)も搭載され、キャンプや災害時の電源として活用できます。これは、アウトドアレジャーユーザーや防災意識の高いユーザーにとって、大きな魅力となるでしょう。

SKYACTIV-D 1.5ディーゼルエンジンの終焉とその背景

新型MAZDA2を語る上で避けて通れないのが、SKYACTIV-D 1.5ディーゼルエンジンの国内生産終了という重要な転換点です。

生産終了の時期と経緯:

2024年9月17日、防府工場(山口県防府市)でのSKYACTIV-D 1.5ディーゼルエンジン搭載車の生産が終了しました。これに伴い、国内向けMAZDA2のディーゼルモデルの販売も終了し、ディーラーでの新車注文は同年8月17日までとなりました。現行型DJ系デミオ/MAZDA2が2014年9月に発売されてから、ちょうど10周年のタイミングでの決断でした。

終了の理由:

この決定には複数の要因が絡んでいます。

- 排ガス規制の厳格化:

2022年10月に改正された新たな排出ガス規制により、MAZDA2では2025年10月1日から路上を走りながら窒素酸化物を測定するRDE試験(Real Driving Emissions)を受ける必要が出てきました。この試験で定められた規制値を確実に下回るには、エンジンの大幅な改良が必要でした。 - コスト対効果の問題:

1.5Lディーゼルエンジンを搭載した車種はMAZDA2のみであり、この1車種のために多額の開発費と時間をかけて規制対応するのは、経営判断として合理性を欠くとマツダは判断しました。 - 販売比率の低下:

近年のMAZDA2におけるディーゼルエンジン車の販売比率は全体の1割程度と、かつての人気は陰りを見せていました。当初は燃費の良さや力強い走りで支持を得ていたものの、ガソリン車との価格差(約20万円)や、軽油価格の上昇、さらにはハイブリッド車の台頭により、購入者がガソリン車やハイブリッド車へシフトしていったのです。 - 電動化戦略への集中:

マツダは限られた経営資源を、より将来性のある電動化技術の開発に集中させる判断を下しました。ディーゼルエンジンの改良に投資するよりも、ロータリーPHEVや新世代ハイブリッドシステムの開発を優先することで、2030年代の競争力を確保する戦略です。

ディーゼルの功績と遺産:

とはいえ、SKYACTIV-D 1.5の果たした役割は決して小さくありませんでした。2014年の登場時、このエンジンは量産車用として世界最小のディーゼルエンジンであり、圧縮比14.8というディーゼルとしては異例の低圧縮比により、排出ガスのクリーン化と燃費性能を両立させました。NOx後処理装置を必要としない画期的な設計は、ディーゼルエンジンの新たな可能性を示しました。

最高出力77kW(105ps)/4000rpm、最大トルク250Nm(25.5kgm)/1500-2500rpmというスペックは、1.5Lクラスとしては驚異的なトルクを発生し、高速道路での追い越しや坂道での力強い加速を実現しました。WLTC燃費は25.2km/Lを達成し、経済性でも優れた性能を誇りました。

海外市場での継続:

重要なのは、日本国内での生産終了後も、タイ工場ではSKYACTIV-D 1.5の生産が継続されることです。東南アジアや欧州市場では、依然としてディーゼルエンジンの需要が高く、特に燃料コストの面でディーゼルが有利な地域では、今後も一定の販売が見込まれています。これはマツダのグローバル戦略の柔軟性を示すものと言えます。

新型MAZDA2への示唆:

ディーゼルエンジンの国内生産終了は、新型MAZDA2が電動化を中心としたパワートレイン構成になることを強く示唆しています。次世代モデルでは、ロータリーPHEVやマイルドハイブリッドが主力となり、従来のディーゼルの役割(高トルク・低燃費)は、電動パワートレインが引き継ぐことになるでしょう。

ガソリン/マイルドハイブリッド、そしてSKYACTIV-Xの可能性

電動パワートレインに加えて、内燃機関(ICE)も進化を遂げます。

新世代ガソリンエンジン:

日本仕様には、新開発の直列3気筒1.5Lガソリンエンジンの搭載が報じられており、低燃費化と環境性能の向上が見込まれます。この新型3気筒エンジンは、現行の4気筒1.5L SKYACTIV-G P5-VPSエンジンを置き換えるもので、軽量化と高効率化が図られています。

3気筒エンジンは、4気筒に比べて部品点数が少なく、フリクションロスを低減できるため、燃費性能で有利です。また、バランスシャフトの採用により、3気筒特有の振動を抑制し、滑らかな回転フィーリングを実現します。最高出力は82kW(110ps)程度、最大トルクは145Nm程度が予想され、市街地での扱いやすさと高速走行での余裕を両立します。

マイルドハイブリッド(M-Hybrid):

SKYACTIV-G 1.5 + M-Hybridの組み合わせもラインナップされる予想です。WLTCモード燃費は20km/Lを超える数値が期待されます。

マイルドハイブリッドシステムは、24Vのリチウムイオンバッテリーと、ISG(Integrated Starter Generator)と呼ばれるモーター兼発電機を組み合わせたシステムです。減速時のエネルギーを効率的に回収し、加速時にモーターがエンジンをアシストすることで、燃費を改善します。また、アイドリングストップからの再始動が瞬時に行われるため、信号待ちからのスムーズな発進が可能です。

出力は控えめながら、コストを抑えつつ電動化のメリットを享受できるため、エントリーグレードからミドルグレードの主力パワートレインとなる見込みです。価格を抑えつつ環境性能を向上させたいユーザーにとって、魅力的な選択肢となるでしょう。

SKYACTIV-X:

MAZDA3に続く第2弾として、1.5L程度の排気量で「SKYACTIV-X」(ガソリンエンジンの圧縮着火技術HCCIを採用)が搭載される可能性も指摘されています。これはガソリンエンジンの出力とディーゼルエンジンのトルクを両立させた夢のエンジンです。

SKYACTIV-Xは、世界初の実用化に成功したSPCCI(Spark Controlled Compression Ignition:火花点火制御圧縮着火)技術を採用したエンジンです。通常のガソリンエンジンはスパークプラグで点火しますが、SKYACTIV-Xは高圧縮により混合気を自己着火させることで、ディーゼルエンジンのような高効率燃焼を実現します。

MAZDA3に搭載されている2.0L SKYACTIV-Xをダウンサイジングした1.5L版が開発されれば、MAZDA2のスポーツグレードに搭載される可能性があります。予想スペックは、最高出力95kW(130ps)程度、最大トルク200Nm程度で、現行のSKYACTIV-D 1.5に迫るトルクを発揮しながら、ガソリンエンジンならではの高回転域のレスポンスを兼ね備えます。

ただし、SKYACTIV-Xは高度な制御システムや高圧燃料ポンプなどが必要で、コストが高くなる傾向があるため、導入される場合は最上級グレードに限定される可能性が高いでしょう。

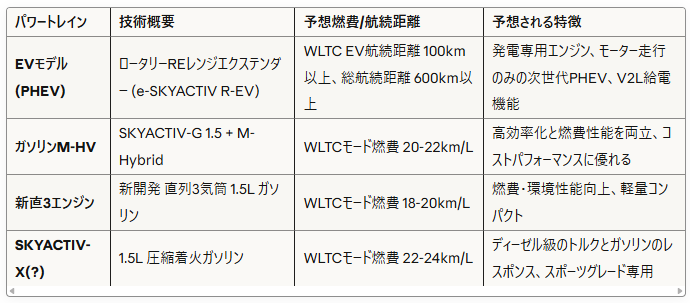

パワートレインラインナップの全体像

新型MAZDA2のパワートレインは、以下のような多彩なラインナップになると予想されます。

このように、電動化モデルから従来型エンジンまで、ユーザーの使用環境や予算に応じて選択できる幅広いラインナップが揃う見込みです。

5. 次世代の先進安全技術「i-ACTIVSENSE」の充実

新型MAZDA2では、安全性能も大幅に向上し、マツダの先進安全技術「i-ACTIVSENSE」が全車標準装備される見込みです。コンパクトカークラスの安全基準を大きく引き上げる内容となります。

進化する予防安全技術

特に、以下のような最新機能が採用されることで、より安全で快適なドライブが実現されます。

アドバンストSCBS(夜間歩行者検知機能付き):

進化したスマート・シティ・ブレーキ・サポートには、夜間の歩行者検知機能が追加されます。ミリ波レーダーと単眼カメラを組み合わせたセンシング技術により、昼間だけでなく夜間でも歩行者や自転車を検知し、衝突の危険がある場合は自動的にブレーキをかけます。検知速度域は約4km/h~80km/hで作動し、市街地走行から郊外路まで幅広くカバーします。

また、交差点右左折時の対向車や横断歩行者との衝突回避をサポートする機能も強化され、右折待ちからの発進時に対向車を検知した場合、ブレーキ制御とドライバーへの警告を行います。これは、交通事故の多くを占める交差点での事故を減らすために非常に重要な機能です。

交通渋滞アシスト(TJA):

渋滞時での運転負荷を軽減する機能が搭載されます。高速道路や自動車専用道路での渋滞時に、先行車との車間距離を維持しながら、ステアリング操作もアシストします。0km/h~約65km/hの速度域で作動し、渋滞でのノロノロ運転や、渋滞を抜けた後の流れに乗った走行まで、ドライバーの疲労を大幅に軽減します。

FCTA(フロント・クロス・トラフィック・アラート):

見通しの悪い交差点などでの出会い頭の事故リスクを軽減します。T字路や十字路で一時停止後に発進する際、左右から接近する車両をミリ波レーダーで検知し、衝突の危険がある場合はブレーキ制御を行います。住宅街の細い道や、視界が遮られる交差点での安全性が大幅に向上します。

ドライバーモニタリング(DM):

ドライバーの状態を監視し、居眠りや脇見運転を検知する機能が搭載されます。ステアリングコラム上部に設置された赤外線カメラにより、ドライバーの顔の向きやまぶたの開閉状態を常時モニタリングします。脇見や居眠りの兆候を検知した場合、警告音とメーター内の表示でドライバーに注意を促し、休憩を促すメッセージを表示します。長距離ドライブでの安全性向上に大きく貢献する機能です。

全車速対応ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール):

運転支援関連技術として、全車速追従機能付きアダプティブ・クルーズ・コントロールや最新センサー類が標準化される見通しです。ミリ波レーダーにより、先行車との車間距離を自動的に調整しながら追従走行します。設定速度は約30km/h~100km/h(一般道は約115km/h)の範囲で可能で、高速道路での長距離ドライブが格段に楽になります。

先行車が停止した場合は自車も停止し、停止時間が3秒以内であれば自動的に再発進します。3秒以上停止した場合は、ドライバーがアクセルを軽く踏むかRESスイッチを押すことで再発進します。

その他の充実した安全装備

360度ビューモニター:

上位グレードには、車両を真上から見下ろしたような映像をディスプレイに表示する360度ビューモニターが搭載される見込みです。狭い駐車場や見通しの悪い場所での取り回しが容易になり、車庫入れや縦列駐車が苦手なドライバーにとって心強い装備です。

レーンキープアシスト(LKA):

車線を検知し、車線からはみ出しそうになるとステアリング操作をアシストして車線内に戻すようサポートします。高速道路での長距離運転時に、車線維持の負担を軽減し、疲労による車線逸脱を防ぎます。

標識認識システム(TSR):

前方カメラで道路標識を認識し、制限速度や進入禁止、一時停止などの標識情報をメーター内に表示します。見落としがちな標識を確認できるため、交通違反のリスクを減らせます。

ブラインドスポットモニタリング(BSM):

車線変更時に後側方から接近する車両を検知し、ドアミラーのインジケーターで知らせます。高速道路での車線変更時の安全性が向上します。

リアクロストラフィックアラート(RCTA):

駐車場から後退する際、左右後方から接近する車両を検知して警告します。見通しの悪い駐車場での事故リスクを低減します。

新安全評価「JNCAP2025」への対応

新型MAZDA2は、2025年度から導入される新しい予防安全性能評価「JNCAP2025」の最高評価取得を目指して開発されています。JNCAP2025では、夜間の歩行者検知性能や、対向車・横断歩行者との衝突回避性能がより厳しく評価されるため、これらの性能向上が図られています。

これらの技術は、マツダが掲げる「走る歓び」を追求する上で欠かせない、安心感を提供します。安全技術の充実により、ドライバーはより運転に集中でき、同乗者も安心して移動を楽しめます。

予想価格とグレード戦略:値上げは避けられないか

新型MAZDA2は、新世代車両構造技術「SKYACTIV-Vehicle Architecture」の採用、先進の電動パワートレイン(ロータリーEVなど)の搭載、そして最新の安全装備の全車標準化に伴い、現行モデルから値上げとなることが確実視されています。

価格の上昇予測

現行モデル(2024年モデル)の価格帯は1,548,800円~2,622,400円(消費税込)ですが、新型ではこの価格帯から若干の上昇が予測されています。

エントリーグレード(新世代1.5Lガソリンエンジン):約165万円~185万円

- 最新の安全装備を全車標準装備としながらも、パワートレインをシンプルにすることで、コンパクトカーのエントリーモデルとしての価格帯を維持します。

ミドルグレード(マイルドハイブリッド):約190万円~220万円

- M-Hybridシステムの搭載により、燃費性能と走行性能が向上。NEW MAZDA CONNECTや充実した快適装備を備え、コストパフォーマンスに優れたグレードとなります。

上位グレード(SKYACTIV-X搭載、もしくはスポーツグレード):約240万円~260万円

- 革新的な圧縮着火技術を搭載し、走りの質を追求したグレード。レザーシートや電動シート、BOSEサウンドシステムなどのプレミアム装備を満載します。

特に、ロータリーEVモデルや、SKYACTIV-Xが搭載される可能性のある上位グレードは、250万円を超える価格設定も想定されます。MX-30 e-SKYACTIV R-EVが約423万円からの価格設定であることを考えると、MAZDA2ではよりコンパクトで手頃な価格帯として、280万円~320万円程度が予想されます。

ロータリーPHEVモデルは、以下のような価格構成になる可能性があります。

- ベースグレード:約280万円~300万円(標準装備を充実させた実用重視モデル)

- 上級グレード:約310万円~330万円(レザーシート、BOSEサウンド、360度モニターなど装備充実)

従来のコンパクトカーのエントリーモデルとしての役割を担うグレードは、引き続きSKYACTIV-Gなどのエンジンを残すことで、価格上昇を抑える戦略が取られる可能性もあります。

グレード戦略とターゲットユーザー

新型MAZDA2のグレード構成は、多様なユーザーニーズに応えるため、以下のような戦略が予想されます。

15C系(エントリーグレード):

- ターゲット:初めて車を購入する若年層、セカンドカーとして経済性を重視するファミリー層

- 特徴:必要十分な装備と手頃な価格で、マツダの走りの楽しさを体験できる

15MB系(マイルドハイブリッド):

- ターゲット:燃費性能と走行性能のバランスを求めるメインユーザー層

- 特徴:高い燃費性能と充実した装備で、最もバランスの取れた選択肢

15 SPORT / XR系(スポーツグレード):

- ターゲット:走りの楽しさを重視するドライビングエンスージアスト

- 特徴:専用サスペンション、スポーツシート、大径ホイールなどで運動性能を強化

e-SKYACTIV R-EV系(ロータリーPHEV):

- ターゲット:環境意識が高く、最新技術に興味があるアーリーアダプター層

- 特徴:EVとしての静粛性とレンジエクステンダーによる安心感を両立

特別仕様車とカスタマイズプログラム

現行モデルで好評を博した「BDグレード」のような、多彩なカラーコーディネートを楽しめる特別仕様車の設定も期待されます。新型では、さらに進化したカスタマイズプログラムが用意され、ボディカラー、インテリアカラー、シート素材、ホイールデザインなどを自由に組み合わせられる「MAZDA2 Personalized Selection」のような仕組みが導入される可能性もあります。

これにより、ユーザーは自分だけのMAZDA2を作り上げる楽しみを味わえ、所有する喜びがさらに高まります。

グローバル市場でのバリエーション展開

新型MAZDA2は、グローバル市場での展開が重視されます。

日本仕様は

新直列3気筒エンジンやロータリーPHEV、先進安全装備の充実が特徴となります。日本市場では、5ナンバーサイズの維持と、狭い道路でも扱いやすいコンパクトなボディが重視されます。

欧州仕様では、

厳しいCO2排出規制に対応するため、マイルドハイブリッドやロータリーPHEVが主力となります。また、欧州市場で人気のディーゼルモデルも、SKYACTIV-D 1.5の最新バージョンが継続設定される見込みです。

メキシコ・北米仕様などの市場では、

2.0Lガソリンエンジンモデルの継続設定など、地域ごとのニーズに合わせた仕様が展開されます。北米では、より大きな排気量とパワーが求められるため、1.5Lに加えて2.0L SKYACTIV-Gの設定も継続される可能性があります。

アジア・オセアニア仕様では、

タイ生産を活かし、コストパフォーマンスに優れた仕様が投入されます。東南アジア市場では、エアコンの冷却性能強化や、熱帯地域に適したバッテリーシステムなど、気候に応じた仕様変更が行われます。

競合車との比較:新型MAZDA2の立ち位置

新型MAZDA2が発売される2026年の日本のコンパクトカー市場は、電動化の波が押し寄せる激戦区となっています。主要な競合車と比較することで、新型MAZDA2の強みと特徴が明確になります。

主要競合車との比較

トヨタ ヤリス:

- 国内販売台数トップクラスのコンパクトカー

- 1.5Lハイブリッドシステムによる優れた燃費性能(WLTCモード36.0km/L)

- GRヤリスに代表されるスポーツバリエーションの充実

- 新型MAZDA2の優位性:ロータリーPHEVによる差別化、より洗練されたデザインと上質なインテリア、走りの質感

ホンダ フィット:

- e:HEVによる滑らかな走行フィーリングと優れた燃費

- 広い室内空間と使い勝手の良さが特徴

- 新型MAZDA2の優位性:ドライビングプレジャーの追求、より引き締まったハンドリング、マツダ独自の技術アピール

日産 ノート:

- e-POWERによるEV感覚の走りと静粛性

- プロパイロット搭載による先進性

- 新型MAZDA2の優位性:ロータリーという独自技術、よりスポーティなデザイン、ヨーロッパ的な走りの質感

スズキ スイフト:

- 軽量ボディによる軽快な走り

- マイルドハイブリッド搭載で価格を抑えた設定

- 新型MAZDA2の優位性:プレミアム感のある内外装、より高度な安全装備、ロータリーPHEVという選択肢

新型MAZDA2の差別化ポイント

これらの競合車に対して、新型MAZDA2は以下の点で差別化を図ります。

- ロータリーPHEVという独自技術:他社にはない、マツダだけの技術的アイデンティティ

- 魂動デザインによる感性品質:単なる移動の道具ではなく、所有する喜びを感じさせるデザイン

- 人馬一体の走り:コンパクトカーでありながら、ドライビングプレジャーを妥協しない姿勢

- 上質なインテリア:クラスを超えた質感と、運転に集中できるドライバーオリエンテッドな設計

まとめ:新型MAZDA2が創造する「新世代ライトウェイトコンパクト」

新型MAZDA2は、約10年ぶりのフルモデルチェンジで、デザイン、走行性能、環境性能、安全性能のあらゆる面で、現行モデルを遥かに凌駕する進化を遂げます。

「魂動デザイン」を深化させたエクステリアは、

コンパクトカーの枠を超えた存在感と洗練されたスタイリングを実現し、所有する喜びを高めます。シャープなヘッドライト、ワイド&ローなスタンス、そして匠塗による美しいボディカラーは、駐車場で思わず振り返りたくなる魅力を放ちます。

上質で先進的なインテリアは、

エントリークラスでありながら上位車種に引けを取らない質感を実現し、NEW MAZDA CONNECTによる先進的なコネクティビティは、現代のデジタルライフに完全に対応します。延長されたホイールベースによる室内空間の拡大は、日常の使い勝手を大きく向上させます。

そして何よりも、マツダの技術の粋を集めたロータリーEVシステムという革新的なパワートレインは、コンパクトカーの枠を超えた「走る歓び」と「地球環境への貢献」を高次元で融合させた新世代のモデルとなるでしょう。ロータリーエンジンという、マツダのDNAを受け継ぐ技術が、レンジエクステンダーとして新たな形で復活することは、マツダファンにとって感動的な出来事です。

SKYACTIV-D 1.5ディーゼルエンジンの国内生産終了は、

一つの時代の終わりを告げると同時に、電動化という新しい時代の始まりを象徴しています。ディーゼルが築いた高トルク・低燃費という美点は、電動パワートレインが引き継ぎ、さらに進化させていきます。

充実した先進安全装備は、

運転する楽しさと安心を両立させ、どんなシーンでも自信を持って運転できる環境を提供します。夜間歩行者検知、交通渋滞アシスト、ドライバーモニタリングなど、最新技術の全車標準化は、コンパクトカーの安全性能に新たな基準を打ち立てます。

2026年の発売に向けて、新型MAZDA2は、マツダの次世代コンパクトカー戦略の象徴として、市場に大きなインパクトを与えることが期待されます。タイ工場の生産能力拡大計画からも、マツダが新型MAZDA2に寄せる期待の大きさが伺えます。

今後の正式発表や詳細情報が待たれますが、この新型MAZDA2は、単なる移動手段ではない、所有する喜びを感じさせてくれる一台として、私たちの期待を裏切らないでしょう。

新型MAZDA2が示す未来のコンパクトカー像

新型MAZDA2は、2030年代のコンパクトカーがどうあるべきかを示すベンチマークとなる可能性を秘めています。

環境性能と走る歓びの両立:

従来、環境性能を追求すると走りの楽しさが犠牲になり、走りを追求すると環境負荷が高まるというトレードオフがありました。しかし、新型MAZDA2は、ロータリーPHEVという独自のアプローチにより、このジレンマを解消します。普段はEVとしてゼロエミッション走行を楽しみ、長距離ドライブでは航続距離の心配なく、マツダらしいダイナミックな走りを堪能できます。

プレミアム化するコンパクトカー:

かつてコンパクトカーは「安価で実用的な車」という位置づけでしたが、新型MAZDA2は「小さくても上質で、所有する喜びがある車」という新しい価値観を提示します。匠塗による美しいボディカラー、上質なインテリア素材、洗練されたデザインは、価格以上の満足感を提供します。

技術のショーケース:

新型MAZDA2は、マツダの最新技術を結集したショーケースとしての役割も担います。ロータリーエンジンの新たな活用法、SKYACTIV-Vehicle Architectureによる人間中心の設計思想、i-ACTIVSENSEの最新安全技術など、マツダの技術力の高さを世界にアピールします。

発売までのスケジュールと今後の展開

2025年後半:正式発表とワールドプレミア

- 東京モーターショー(ジャパンモビリティショー)や、独自イベントでの世界初公開が予想されます

- プロトタイプの展示と、詳細スペックの公開

2026年初夏:日本国内での発売開始

- 先行予約の開始

- ディーラーでの展示車両の配備

- 試乗車の導入

2026年後半~2027年:グローバル展開の本格化

- 欧州、北米、アジア各市場での順次発売

- 地域別仕様の展開

- 派生モデル(クロスオーバー仕様など)の投入可能性

購入を検討するユーザーへのアドバイス

新型MAZDA2の購入を検討している方は、以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。

パワートレインの選択:

- 日常の通勤・買い物が中心で、充電環境が整っている方は、ロータリーPHEVがおすすめです。燃料代を大幅に削減でき、静かで滑らかな走りを楽しめます。

- 予算を抑えたい方、シンプルなメカニズムを好む方は、マイルドハイブリッドや新世代ガソリンエンジンが適しています。

- 走りを重視する方は、SKYACTIV-X搭載グレード(もし設定されれば)やスポーツグレードを検討してください。

グレード選び:

- 必要な装備を見極めて、過剰な装備でコストを上げないようにしましょう。ただし、安全装備は妥協せず、全車標準装備の内容を確認してください。

- 長く乗ることを考えると、上級グレードの方が満足度が高い場合もあります。特にインテリアの質感や快適装備は、日々の満足度に直結します。

補助金の活用:

- ロータリーPHEVモデルは、国や自治体のEV・PHEV購入補助金の対象となる可能性があります。購入前に最新の補助金情報を確認しましょう。

- 補助金の申請期限や台数制限もあるため、早めの決断が有利になる場合があります。

リセールバリュー:

- マツダ車は比較的リセールバリューが安定しています。特に新型MAZDA2のロータリーPHEVは、希少性と独自性から、高いリセールバリューが期待できます。

- 人気のボディカラー(ソウルレッドクリスタルメタリックなど)や、充実した装備のグレードは、売却時に有利です。

マツダの電動化戦略における新型MAZDA2の重要性

新型MAZDA2は、マツダの電動化戦略において極めて重要な位置を占めます。

スモール商品群の電動化の起点:

ラージ商品群(CX-60、CX-80など)で培った電動化技術を、スモール商品群に展開する第一歩となります。新型MAZDA2で実績を積めば、MAZDA3やCX-30の次期モデルにも同様の技術が展開されるでしょう。

ロータリーエンジンの未来:

MX-30で復活したロータリーエンジンを、より多くのユーザーに届けるための重要なモデルです。MAZDA2での成功は、ロータリーエンジンの新たな活用法を確立し、マツダのアイデンティティを強化します。

グローバル販売台数の底上げ:

コンパクトカーは世界的に販売台数が多いセグメントです。新型MAZDA2の成功は、マツダのグローバル販売台数を大きく押し上げる可能性を秘めています。タイ工場の生産能力を年間10万台規模に拡大する計画は、その期待の表れです。

最後に:新型MAZDA2に込められたマツダの想い

新型MAZDA2には、マツダの「走る歓び」を追求する姿勢と、持続可能な社会への貢献という、一見相反する二つの目標を両立させようとするマツダの強い意志が込められています。

コンパクトカーだからといって、デザインや質感、走りの楽しさを妥協しない。むしろ、コンパクトだからこそ、純粋な走りの楽しさを追求できる。電動化は制約ではなく、新たな走りの楽しさを生み出す機会である。ロータリーエンジンという伝統の技術も、新しい形で未来に活かせる――。

こうしたマツダの哲学が、新型MAZDA2という一台のコンパクトカーに凝縮されています。

2026年、新型MAZDA2は私たちの前に登場します。それは単なる新型車の発売ではなく、コンパクトカーの新時代の幕開けとなるでしょう。走る歓びと環境性能を高次元で両立させた「新世代ライトウェイトコンパクト」が、私たちのカーライフにどのような変化をもたらすのか。

続報が入り次第、随時お伝えしていきます。新型MAZDA2の正式発表を、共に心待ちにしましょう。

【最新情報を随時更新中】 新型MAZDA2に関する最新情報や、正式発表後の詳細スペック、実車レビューなどは、随時更新してお伝えしていきます。ブックマークやお気に入り登録をして、最新情報をお見逃しなく!

※本記事の内容は、2025年10月時点での予想・推測を含みます。実際の仕様や価格は発表時に異なる場合がありますので、ご了承ください。

new! フルモデルチェンジを前に機種体系モデルを発表 -2025/11/24

コメント