長距離輸送のカーボンニュートラル(CN)化が急務とされる中、2025年10月、国内初の量産型燃料電池(FCV)大型トラック、**「日野プロフィア Z FCV」**が満を持して発表されました。

ディーゼルに代わる次世代の主力となり得るこのFCVトラックは、物流業界、そして日本の水素社会実現に向けた大きな一歩となります。しかし、単に「環境に優しい」というだけでなく、実際の物流現場で使えるスペック、導入コスト、そして充電インフラの課題など、検討すべき点は多岐にわたります。

この記事では、「プロフィア Z FCV」が持つ具体的なスペック、過酷な実証運行で得られたデータ、主要な競合モデルとの比較、そしてジャパンモビリティショー2025での展示内容まで、その**「全貌」**を徹底解説します。水素トラックの導入を検討されている事業者の方、未来の物流に興味を持つ全ての方に、その可能性と現実をお届けします。

- 導入:日本の物流を変革する「日野プロフィア Z FCV」の衝撃

- 開発背景と日野の「マルチパスウェイ」戦略:なぜFCVなのか

- 日野プロフィア Z FCVの革新的スペックと技術詳細

- 商用車としての実用性と導入メリット

- ライバル勢力の動向:三菱ふそう・いすゞが描く水素戦略

- 大型商用車の近未来:2030年・2035年へのロードマップ

- Japan Mobility Show 2025(JMS 2025)への期待

- まとめ:未来の物流をリードする旗艦

- 参考情報

導入:日本の物流を変革する「日野プロフィア Z FCV」の衝撃

2025年9月17日、日野自動車株式会社(以下、日野)は、カーボンニュートラル(CN)と水素社会の実現に貢献するため、**国内初となる量産型の燃料電池(FC)大型トラック「日野プロフィア Z FCV」**の市販モデルを発表しました。この画期的な車両は、2025年10月24日に正式に発売されます。

「日野プロフィア Z FCV」は、環境性能と、商用車に不可欠な実用性・耐久性を高い次元で両立させた、まさに最前線の車両です。大型トラックの電動化において、十分な航続距離、積載量、そして短時間での燃料供給という課題をクリアする、水素燃料電池車(FCV)という有効な選択肢を提示しています。

そして、この革新的な車両は、**ジャパンモビリティショー2025(JMS 2025)**にも出展されることが決定しています。本記事では、業界関係者の皆様が知るべき「日野プロフィア Z FCV」の全容、ライバルである三菱ふそう・いすゞの最新動向、そして2030年代に向けた大型商用車の未来像まで、徹底的に解説します。

開発背景と日野の「マルチパスウェイ」戦略:なぜFCVなのか

大型トラックの脱炭素化の重要性

日野は、走行中のCO2排出量を大幅に削減するCNの実現を掲げています。その中でも、国内貨物自動車全体のCO2排出量の約6割を大型トラックが占めている(日野調べ、2023年国内貨物車保有台数に基づく)ため、大型トラックのゼロエミッション化は、脱炭素社会の実現に非常に大きなインパクトをもたらします。

商用車の電動化を進めるにあたり、単に環境性能が高いだけでなく、事業に使用する車両としての**「実用性」との両立が求められます。このため、日野は走行距離や積載物、稼働シーンに応じて最適なパワートレインを適材適所で採用する「マルチパスウェイ」**の方針に基づき取り組んでいます。

幹線輸送におけるFCVの優位性

特に、長距離を走行し、多量の積載が求められ、かつ燃料供給に時間がかけられない幹線輸送においては、水素を燃料として発電する燃料電池車(FCV)が最も有効な選択肢であると日野は考えています。水素充填が約15〜30分という短時間で済み、実用的な航続距離650kmを確保している点が、物流の現場ニーズに合致しています。

BEV(バッテリー電気自動車)では、大型トラックに十分な航続距離を持たせようとすると、膨大なバッテリー容量が必要となり、車両重量の増加と積載量の減少を招きます。さらに充電時間も数時間単位となり、高速道路一本の東北道だけでも約2,000台のメガワットクラス急速充電器が必要との試算もあり、インフラ負荷の観点からも現実的ではありません。

累計40万km超に及ぶ実証運行の成果

今回の量産モデルの発売に先立ち、日野は2023年に走行実証車を製作し、実際の物流業務での運用を重ねてきました。

実証運行には、アサヒグループジャパン株式会社、西濃運輸株式会社、トヨタ自動車株式会社、NEXT Logistics Japan株式会社、ヤマト運輸株式会社といった主要なパートナーが参画し、累計走行距離は延べ40万kmを超えています。この大規模な実証で得られた知見が、量産モデルの開発に活かされ、耐久性と信頼性の確保に繋がっています。この実証運行によるCO2削減効果は、40万kmの走行で**約232,000kg(軽油換算で約9万リットル)**に相当します。

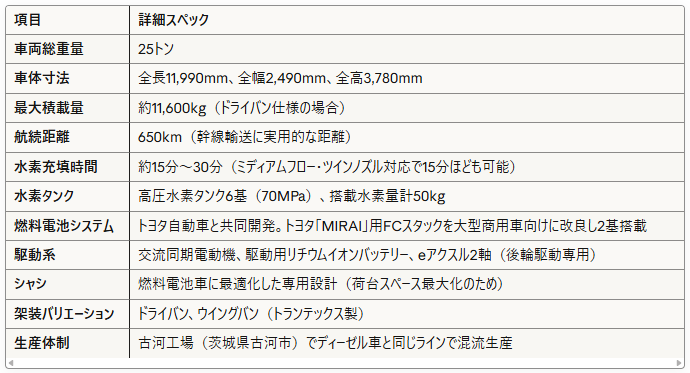

日野プロフィア Z FCVの革新的スペックと技術詳細

「日野プロフィア Z FCV」は、既存の大型トラック「プロフィア」の高床3軸車をベースに、FCVに特化した専用設計を施したモデルです。

3-1. 主要スペック一覧表

トヨタとの共同開発による心臓部

パワートレインの中核を成すFCシステムは、トヨタ自動車との共同開発によるものです。トヨタの乗用車「MIRAI」に採用されている固体高分子形FCスタックをベースとし、これを大型商用車特有の高負荷運用に対応させるために改良したものを2基搭載しています。

実証車段階から耐久性を重視した専用制御が盛り込まれていましたが、市販モデルではこの制御がさらに改良されています。また、FCスタックの作動温度を最適に維持するため、冷却系は熱交換器の面積拡大など、いっそうの強化が図られました。エネルギー貯蔵用の高電圧バッテリーには、リチウムイオン電池が採用されています。

航続距離と充填時間の実用性

幹線輸送に必要な性能として、高圧水素タンク(70MPa)6基に計50kgの水素を搭載し、これにより航続距離650kmを実現しています。これは東京から福島間を往復できる能力に相当します。水素充填時間は約15~30分と短く、現在の実証試験が進められているミディアムフロー・ツインノズル充填システムにも対応しており、現場での迅速な稼働継続を可能にしています。

商用車としての実用性と導入メリット

「日野プロフィア Z FCV」は、単なる環境対応車ではなく、物流現場が求める機能性を徹底的に追求しています。

ゼロエミッションと静粛性

走行中の排出物は水のみであり、CO2やNOx(窒素酸化物)を排出しないゼロエミッションを実現しています。さらに、モーター駆動によって高い静粛性と低振動性を兼ね備えており、これによりドライバーの疲労軽減や、深夜・早朝の配送における道路周辺の環境保護に貢献します。

積載量と走行性能の向上

FCVに最適なパッケージングを追求した専用設計シャシを採用することで、荷台スペースと積載量の最大化を図っています。ドライバン仕様の場合、約8,900mmの室内長と約11,600kgの積載量を確保し、ドライバンやウイングバンといった多様な架装に対応します。

また、モーター駆動によるスムーズな発進・加減速が可能であり、停止状態からの加速比較では、日野プロフィア Z FCVの方が早く200m地点に到達するというデータがあります。EV的なスムーズな挙動は、荷崩れや荷物へのダメージの軽減にも貢献します。

安心の導入・維持管理体制

FCVの普及期を見据え、生産は茨城県の古河工場で、既存のディーゼル車と同じラインで混流生産されます。

販売においては、フルメンテナンスリース形式で提供されます。これにより、電動車導入時の初期投資や維持管理に関するお客様の負担を軽減し、メンテナンスの行き届いた車両が安定的に稼働することで、お客様のビジネスに貢献します。

当面は、経済産業省が定める「燃料電池商用車の導入促進に関する重点地域」である、福島県、東京都及び神奈川県、愛知県、兵庫県、福岡県を中心に販売を展開していく計画です。

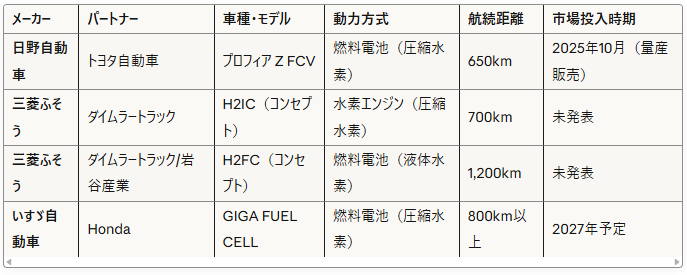

ライバル勢力の動向:三菱ふそう・いすゞが描く水素戦略

日野プロフィア Z FCVが量産モデルとして市場投入される一方で、国内商用車メーカーも独自の水素戦略を加速させています。JMS 2025は、まさに日本の商用車メーカーによる「水素技術の競演」となる様相を呈しています。

三菱ふそう:2つの水素パワートレインで多様なニーズに対応

三菱ふそうトラック・バスは、JMS 2025において、水素エンジン搭載大型トラック「H2IC」と液体水素搭載の燃料電池大型トラック「H2FC」という2種類のコンセプトモデルを世界初公開しました。

H2IC(水素エンジン)の特徴

- 動力方式: 圧縮水素ガスを直接燃焼させる水素エンジン

- 航続距離: 約700km

- メリット: 既存ディーゼルエンジンの技術・部品を流用でき、コスト削減が可能。高出力が必要な建設用車両などに最適

- 課題: 水素タンクのスペースが大きく、積載スペースが減少

H2FC(燃料電池+液体水素)の特徴

- 動力方式: 液体水素(サブクール液体水素:sLH2技術)を使用した燃料電池

- 航続距離: 約1,200km(日野プロフィアZ FCVの約2倍)

- メリット: 液体水素は圧縮水素より密度が高く、タンクを小型化できるため、積載スペースはディーゼル車同等を確保。15分以内の充填で長距離走行が可能

- 技術的背景: 親会社の独ダイムラートラックと独リンデ・エンジニアリングが共同開発した充填技術を採用。国内では岩谷産業と共同研究開発で合意

三菱ふそうのカール・デッペンCEOは「カーボンニュートラルに対して万能なソリューションは存在せず、ユーザーのニーズを満たしながらそれを実現するためにも複数の技術を柔軟に使いわける必要がある」と強調しており、用途に応じた最適解を提供する戦略を明確にしています。

いすゞ:Hondaとの協業で2027年市場導入へ

いすゞ自動車は、**Hondaと共同開発する燃料電池大型トラック「GIGA FUEL CELL」**を2023年のJMSで初公開し、2027年の市場導入を目指して公道実証実験を進めています。

GIGA FUEL CELLの特徴

- 開発体制: いすゞが車両開発、HondaがFCシステムの開発・供給を担当

- 航続距離: 800km以上(いすゞ評価モード)

- 車型: 都市間輸送の代表車型である「低床4軸8×4」を採用

- 付加機能: 災害時などにおける「移動式電源」としての外部給電機能を装備

- 実証状況: 2023年12月から公道実証走行を開始し、2024年9月まで実施。データ取得、知見の蓄積、技術的課題の抽出を進行中

また、JMS 2025では、**トヨタと共同開発する次世代燃料電池路線バス「エルガFCV」**も世界初公開されており、いすゞは大型トラックと路線バスの両面で水素モビリティの実用化を推進しています。

三社三様の水素戦略:競争と協調の構図

興味深いのは、日野が「量産市販」という実用化段階に最も早く到達した一方で、三菱ふそうは「液体水素技術」という次世代インフラも視野に入れた技術開発を、いすゞはHondaの高度なFCシステムを活用した実証実験を進めているという、それぞれ異なるアプローチをとっている点です。

これは単なる競争ではなく、業界全体として水素インフラの拡充と技術標準化を促進する「協調」の側面も持っています。

大型商用車の近未来:2030年・2035年へのロードマップ

政府目標と産業界のコミットメント

日本政府は、カーボンニュートラル実現に向けて、明確な数値目標を掲げています。

2030年までの目標

- FCV普及台数: 乗用車を含めて80万台(2017年策定の水素基本戦略)

- 商用車(8t超大型車): 1.7万台程度の供給計画(経済産業省、2022年)

- 水素ステーション: 1,000基程度の整備

- 先行導入: 2020年代に5,000台の大型電動車の先行導入

2035年以降の目標

- 乗用車: 新車販売で電動車100%実現

- 商用車(8t以下): 2030年までに新車販売で電動車20~30%、2040年までに電動車と合成燃料等の脱炭素燃料の利用に適した車両で合わせて100%

- 大型車(8t超): 2030年までに2040年の電動車普及目標を策定、段階的な導入推進

なぜ大型トラックにFCVが必要なのか

経済産業省の試算によると、水素利用量は乗用車と比較して、小型トラックで十数倍、大型トラックで数十倍と見込まれています。つまり、大型商用車こそが「水素需要の牽引役」であり、水素ステーション事業の採算性確保にも直結します。

また、大型トラックのエネルギー需要を考えると:

- BEVの限界: 大型トラックに十分な航続距離を持たせるには膨大なバッテリーが必要で、重量増加と積載量減少が避けられない。充電時間も数時間単位となり、高速道路の充電インフラ負荷も膨大

- FCVの優位性: 水素充填は15~30分と短時間で、航続距離も600~1,200kmと実用的。エネルギー密度が高く、従来の内燃機関車に近い運用が可能

このため、国内外の商用車メーカーは、「短距離・固定ルート」はBEV、「長距離・幹線輸送」はFCVという使い分けを基本戦略としています。

水素インフラ整備の現状と課題

2024年4月末時点で、国内の水素ステーション数は約170か所に達しています。しかし、その多くは首都圏(47か所)、中京圏(45か所)、関西圏(20か所)に集中しており、地方部では1県1か所以下という地域も多く存在します。

水素ステーション整備の課題

- 高額な整備費用: 1か所あたり約3.3億円(2021年度)。超高圧水素対応の蓄圧器や圧縮機が高額化の要因

- 運営コスト: 採算性確保のためには一定の利用台数が必要

- 規制対応: 多くの法規制に対応する必要があり、設置促進には法令の一元的・体系的な整備が不可欠

官民による取り組み

- 政府: 2024年度に約100億円の予算を投入し、水素ステーションを含む充電インフラ整備費用の一部を補助

- 民間: 岩谷産業など水素ステーション最大手が、高速道路SA・PAへの設置を進める(全国初の事例も登場)

- 技術開発: 液体水素充填技術(sLH2)など、充填時間短縮と航続距離延長を両立する次世代技術の実用化研究

2030年代の商用車トレンド予測

シナリオ①:燃料電池の本格普及期(2027~2030年)

- いすゞGIGA FUEL CELLなど、各社の量産モデルが相次いで市場投入

- 大手物流事業者を中心に、幹線輸送での導入が加速

- 水素ステーションが全国主要幹線道路に整備され、実用性が向上

シナリオ②:液体水素時代の幕開け(2030年代前半)

- 三菱ふそうH2FCのような液体水素システムが実用化

- 航続距離1,000km超が標準となり、東京-大阪-福岡間の一気通貫輸送が可能に

- 水素製造・輸送・充填の「サプライチェーン全体」でのコスト低減が進展

シナリオ③:多様なパワートレインの共存(2035年以降)

- 短距離配送:BEV(充電インフラが充実し、小型・中型車で主流)

- 中距離輸送:燃料電池(圧縮水素)

- 長距離輸送:燃料電池(液体水素)または水素エンジン

- 特殊用途:合成燃料(e-fuel)対応のハイブリッド車

Japan Mobility Show 2025(JMS 2025)への期待

この日野プロフィア Z FCVは、2025年10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」に出展されます。

JMS 2025が示す日本の「水素本気度」

今回のJMS 2025は、単なる自動車ショーではなく、日本の商用車業界が総力を挙げて「水素社会」の実現可能性を示す場となっています。

主な出展車両(水素関連)

- 日野自動車: プロフィア Z FCV(量産市販モデル)

- 三菱ふそう: H2IC(水素エンジン)、H2FC(燃料電池+液体水素)※コンセプトモデル

- いすゞ自動車: エルガFCV(燃料電池路線バス、トヨタと共同開発)

- トヨタ自動車: 各種FCシステムの展示

これほど多様な水素モビリティが一堂に会するのは、世界的に見ても極めて稀であり、日本が「水素社会のショーケース」として世界をリードしていることを示す象徴的なイベントです。

業界関係者が必ず確認すべきポイント

① 実車の完成度と実用性

国内初の量産型FCV大型トラックであり、日本の物流の未来を担う最重要車両の全容を、実際にその目で確認できる貴重な機会です。特に:

- FCスタックの搭載位置とパッケージング

- 水素タンクの配置と積載スペースへの影響

- キャビンの居住性とドライバビリティ

- 実際の架装(ドライバン、ウイングバン)の完成度

② ライバル車種との比較

三菱ふそうの2つのコンセプトモデルと日野の量産モデルを比較することで:

- 「今すぐ買える量産車」と「未来を見据えたコンセプト」の違い

- 圧縮水素vs液体水素のメリット・デメリット

- 燃料電池vs水素エンジンの使い分け戦略

③ 水素インフラとの連携

岩谷産業など水素供給事業者もブース展示やパネルディスカッションを実施。水素ステーションの整備計画や充填技術の最新動向を知ることで、「FCVを導入した後の運用イメージ」を具体化できます。

経営判断に活かせる情報収集の場

業界関係者の方々にとって、この車両が持つ耐久性、静粛性、そして圧倒的な実用性を確認することは、自社の脱炭素戦略、車両導入計画を策定する上で不可欠です。

- 物流事業者: 2030年の車両代替計画において、どのタイミングでFCV導入を本格化すべきか

- 架装メーカー: FCV専用の架装開発や、既存架装の適合性評価

- 自治体・公共機関: 地域の水素ステーション整備計画と連動した公用車導入戦略

- 金融機関: FCVリース事業の採算性評価と投資判断

ぜひJMS 2025の会場に足を運び、日野プロフィア Z FCVが実現する「水素社会への大きな一歩」を体感してください。

まとめ:未来の物流をリードする旗艦

日野プロフィア Z FCVは、トヨタとの技術を結集し、40万kmを超える実証データに裏打ちされた、信頼性の高いシステムと動力性能を備えたモデルです。航続距離650km、短時間充填、そして高い積載量を両立させ、環境性能と商用車の実用性を両立させたその姿は、カーボンニュートラル社会における幹線輸送の新たな「旗艦」となるでしょう。

しかし、この車両の真価は、単体としての性能だけではありません。三菱ふそうの液体水素技術、いすゞとHondaの協業モデルなど、日本の商用車メーカーが切磋琢磨しながら、それぞれ異なるアプローチで水素社会の実現を目指しているという、業界全体の動きの中に位置づけられます。

2030年までに1.7万台、そして2035年以降の本格普及に向けて、今はまさに「水素商用車元年」とも言える歴史的転換点です。JMS 2025での展示は、その全容を深く理解するための最高の機会となるはずです。

物流を支え、日本経済を支え、そして地球環境を守る。日野プロフィア Z FCVは、そんな重責を担う次世代トラックの先駆けとして、今日も日本の道を走り始めています。

参考情報

販売・お問い合わせ

- 対象地域: 福島県、東京都及び神奈川県、愛知県、兵庫県、福岡県(重点地域)

- 販売形態: フルメンテナンスリース

- 発売日: 2025年10月24日

JMS 2025 開催概要

- 会期: 2025年10月30日(木)~11月9日(日)

- 会場: 東京ビッグサイト(東京都江東区)

- 出展ブース: 日野自動車、三菱ふそう、いすゞ自動車・UDトラックスほか

関連リンク

- 日野自動車公式サイト

- 経済産業省「水素基本戦略」

- 一般社団法人次世代自動車振興センター

※本記事の情報は2025年11月3日時点のものです。最新情報は各メーカーの公式サイトをご確認ください。

【補足】UDトラックスの戦略:ボルボグループとの協調路線

記事の主要な比較対象として日野、三菱ふそう、いすゞを取り上げましたが、国内4大トラックメーカーの一角を占めるUDトラックスの動向についても補足します。

UDトラックスは、スウェーデンのボルボグループ傘下にあり、グループ全体での電動化戦略に基づいて開発を進めています。ボルボトラックは欧州市場において既に燃料電池トラックの実証実験を進めており、UDトラックスもこの技術を共有する形で、将来的な国内市場への投入を見据えています。

ただし、現時点では国内向けの具体的な量産計画や実証実験の詳細は公表されておらず、まずはBEV(バッテリー電気トラック)の市場投入を優先している状況です。中型トラック「カゼット e」など、短距離配送向けのBEVラインナップを拡充しつつ、長距離輸送向けのFCV技術については、ボルボグループの開発動向を見極めながら、適切なタイミングで導入する戦略と推測されます。

JMS 2025では、UDトラックスも出展していますが、水素関連の展示については現時点では未確認です。しかし、グローバルな技術開発リソースを背景に、今後の動向には注目が必要です。

【業界展望】日本の商用車メーカーが世界をリードする理由

官民一体の強力な推進体制

日本が水素商用車の分野で世界をリードできている背景には、政府の明確な政策目標と、民間企業の技術開発力の融合があります。

- 規制緩和と補助金: 経済産業省は水素ステーション設置の規制緩和を段階的に進めるとともに、車両購入補助金、インフラ整備補助金を手厚く設定

- 産業横断的な協力: トヨタ-日野、Honda-いすゞのように、乗用車で培ったFC技術を商用車に展開する「技術の橋渡し」が機能

- 実証フィールドの提供: 大手物流事業者(ヤマト運輸、西濃運輸など)が積極的に実証実験に参加し、リアルな運用データを蓄積

欧州・中国との競争構図

欧州

- ダイムラートラック: 三菱ふそうの親会社として液体水素技術を主導。メルセデス・ベンツトラックでも燃料電池トラック「GenH2」を開発

- ボルボグループ: UDトラックスと技術共有。燃料電池トラックの実証実験を欧州で展開

- スカニア: 長距離輸送向けBEVとFCVの両面で開発を推進

中国

- XCMG、Foton: 国家プロジェクトとして燃料電池商用車の開発を加速。2022年北京冬季五輪では約1,000台のFC商用車が運用され、世界最大規模の実証実験を実施

- 課題: 技術的にはまだ日本・欧州に一歩及ばず、特に耐久性や水素タンクの安全性で改善の余地

日本は「量産化の早さ」「実証データの蓄積」「インフラ整備の計画性」において、欧州・中国に対して優位性を保っています。しかし、欧州の液体水素技術、中国の大規模投資という「追い上げ」に対して、継続的なイノベーションが求められます。

【読者への提言】今、私たちができること

本記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます。日野プロフィア Z FCVをはじめとする水素商用車の登場は、私たちに多くの示唆を与えてくれます。

物流事業者の皆様へ

「環境対応はコストがかかる」という固定観念を超えて、FCVが事業の持続可能性と競争力を高める投資であることを、ぜひ検討してください。フルメンテナンスリースという導入形態は、初期投資の負担を軽減しつつ、最新技術を取り入れるチャンスです。

自治体・政策担当者の皆様へ

水素ステーションの整備は、単なる「インフラ投資」ではなく、地域の物流競争力と雇用創出に直結します。重点地域に指定された自治体は、率先して水素ステーションの誘致と、公用車へのFCV導入を進めることで、地域全体の脱炭素化を牽引できます。

一般消費者の皆様へ

私たちが毎日利用する宅配便、スーパーの商品は、すべてトラック輸送によって支えられています。「環境に優しい物流」を選択することが、間接的にFCV普及を後押しすることを、ぜひ心に留めてください。

おわりに:未来は「今」作られている

2025年10月24日、日野プロフィア Z FCVが正式発売される瞬間、日本の物流史に新たな1ページが刻まれます。そして10月30日から始まるJMS 2025は、その歴史的転換点を「見て、触れて、感じる」ことができる、またとない機会です。

この記事が、読者の皆様にとって、水素社会と商用車の未来を考えるきっかけとなれば、筆者としてこれ以上の喜びはありません。

未来は、遠い先にあるのではなく、今この瞬間に、日野プロフィア Z FCVのような革新的な車両を通じて、着実に作られているのです。

ぜひ、JMS 2025の会場でお会いしましょう。

執筆後記

自動車業界に身を置く者として、日野プロフィア Z FCVの発表は、単なる「新型車の登場」以上の意味を持つと感じています。それは、「環境と実用性は両立できる」という、商用車業界の長年の課題に対する、明確な回答だからです。

40万km超の実証走行、トヨタとの技術結集、そしてフルメンテナンスリースという導入障壁の低減。これらすべてが、「本気で普及させる」という日野の覚悟を物語っています。

三菱ふそうの液体水素技術、いすゞとHondaの協業モデル、そしてUDトラックスとボルボグループの連携。日本の商用車業界全体が、それぞれ異なるアプローチで、しかし同じゴールに向かって進んでいる。この「多様性の中の統一感」こそが、日本の強みです。

本記事が、読者の皆様の意思決定や、業界理解の一助となれば幸いです。水素社会の実現は、もはや「夢」ではなく、「現実」になりつつあります。

2025年、日本の物流が変わる。その変革の最前線を、ぜひご自身の目で確かめてください。