序章:大変革期を乗り切るマツダの決意とビジョン ― 「ブランド価値経営」が導く未来

自動車業界は今、かつてないほどの激動期を迎えています。デジタル技術の飛躍的な進化、異業種からの新規参入、そして地球規模での環境意識の高まり――これらの要素が複雑に絡み合い、自動車メーカーは変革を迫られています。そんな中、広島に本拠を置くマツダが打ち出しているのが、独自の「ブランド価値経営」に裏打ちされた電動化戦略です。

マツダの根底にあるのは、「走る歓び」を通じて移動体験に感動を創造し、クルマ好きの心を掴む企業であり続けるという強い信念です。この信念を実現するために、彼らは地球温暖化抑制、安全・安心なモビリティ社会の実現、そして人々の日常に「心のときめき」をもたらし、「生きる歓び」に貢献することを目指しています。

この壮大なビジョン達成に向け、マツダは2030年を見据えた具体的なロードマップを策定しました。その中心にあるのが、これから詳しく解説する**「マルチソリューション戦略」と「ライトアセット戦略」**です。これらは単なる技術開発に留まらず、国内外のパートナーシップを巻き込んだ共創の哲学を通じて、マツダらしい未来を切り拓くための重要な柱となっています。

戦略の核心:「マルチソリューション」と「ライトアセット戦略」が示すマツダの独創性

マツダの電動化戦略を語る上で、この二つのキーワードは不可欠です。それぞれがどのような意味を持ち、マツダの未来にどう寄与するのか、深掘りしていきましょう。

世界の多様性に応える「マルチソリューション戦略」 ― 一つの解に固執しない柔軟な発想

世界は広く、エネルギー事情も一様ではありません。再生可能エネルギーが豊富な地域もあれば、火力発電に依存せざるを得ない地域もあります。マツダはこの現実に真摯に向き合い、**「一つの技術が全てを解決するわけではない」**という哲学を貫いています。これが「マルチソリューション戦略」の根幹です。

この戦略の優れている点は、単に電動車を増やすという量的な目標だけでなく、**Well-to-Wheel(燃料の採掘からクルマの走行まで)**と**LCA(ライフサイクルアセスメント:製造から廃棄まで)**という二つの視点を取り入れていることです。つまり、「どの段階で最もCO₂排出量を削減できるか」「どの地域のエネルギー状況に最適なパワーユニットは何か」という問いに対し、包括的な視点から「適材適所の対応」を追求しているのです。

たとえば、再生可能エネルギー普及が遅れている地域では、EVが必ずしも最も環境負荷の低い選択肢とは限りません。このような地域では、高効率なハイブリッド車や、バイオ燃料にも対応できる内燃機関が、CO₂排出量削減に貢献する可能性も十分にあるのです。マツダは、e-SKYACTIV技術に代表される内燃機関の進化と、多様な電動化技術を並存させることで、2030年にはマイルドハイブリッド(MHEV)、ストロングハイブリッド(HV)、プラグインハイブリッド(PHEV)、そしてバッテリーEV(BEV)の全てを含む、**全車種の電動化**を目指しています。これは、グローバルな多様性を受け入れ、それぞれの市場に最適な解を提供するという、極めて現実的かつ戦略的なアプローチと言えるでしょう。

効率的な投資を可能にする「ライトアセット戦略」 ― 協業が生み出す新たな価値

電動化技術の開発には莫大な投資が必要です。しかし、マツダのような中堅メーカーが、全ての技術領域でトップランナーを追いかけるのは現実的ではありません。そこで重要となるのが、賢明な選択と集中、そして「共創」の精神です。これが「ライトアセット戦略」の肝となります。

マツダはこの戦略に基づき、約1.5兆円規模の投資計画を公表しています。この巨額な投資を効率的に活用するため、彼らはパートナー企業との協業を積極的に推進しています。特に電動駆動の基幹ユニット領域では、次世代を見据えた競争力のある電駆ユニット創出のために、サプライヤーや他社との連携を深めています。

具体的な例としては、インバーター開発のための共同開発契約や、モーター技術の共同開発・育成、さらには中国地域のパートナー企業との合弁会社設立を通じて、高効率な生産技術の開発・生産・供給体制を確立するなど、多角的な取り組みを進めています。これは、自社の強みである「走る歓び」の追求やデザインといった領域に経営資源を集中させつつ、電動化に必要なコンポーネントや生産技術に関しては外部の知恵とノウハウを結集することで、効率的かつスピーディーに電動化を推進していくという、まさに現代的な経営戦略と言えるでしょう。

【徹底解説】2030年に向けた段階的ロードマップ(3つのフェーズ) ― 着実な歩みで未来を築く

マツダの電動化戦略は、市場の動向、規制の変化、消費者のニーズ、そして社会インフラの整備状況といった不確実な要素に柔軟に対応できるよう、3つのフェーズに分けて段階的に進められています。この着実な歩みこそが、マツダの持続的な成長を支える鍵となります。

フェーズ1:電動化時代に向けた開発強化(2022年〜2024年) ― 確かな基盤固め

この初期段階は、電動化時代への軟着陸と、それに向けた開発の基盤固めに重点が置かれています。

まず、マツダは長年培ってきた技術資産、特にマルチ電動化技術を最大限に活用します。これには、燃費効率を高めるe-SKYACTIV技術や、優れた動力性能と環境性能を両立するディーゼルMHEVなどが含まれます。

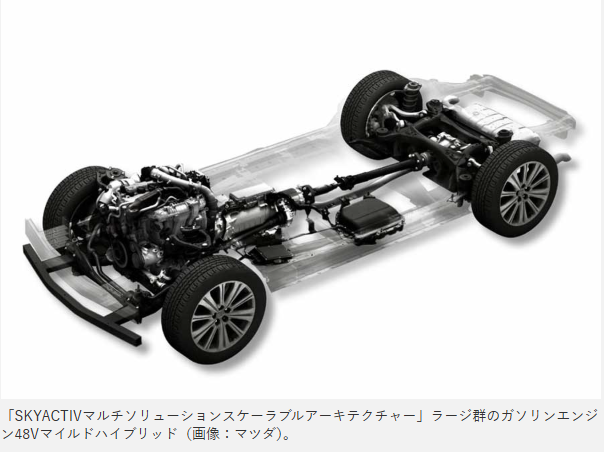

そして、このフェーズで重要なのが、マツダが満を持して市場投入した**ラージ商品群**です。CX-60やCX-90といったこれらのモデルには、プラグインハイブリッド(PHEV)やディーゼルのマイルドハイブリッド(MHEV)が設定されており、マツダらしい「走り」の楽しさと、環境性能を高次元で両立させています。これらの高付加価値商品の導入は、電動化に必要な収益力を高める上でも非常に重要な役割を果たします。

同時に、この期間はバッテリーEV(BEV)専用車の本格的な技術開発が加速する時期でもあります。将来を見据え、EV時代の中核となるプラットフォームやコンポーネントの研究開発に集中的に取り組むことで、次のフェーズへの土台を盤石なものとしています。

フェーズ2:電動化へのトランジション(移行期)(2025年〜2027年) ― 協業と革新の加速

このフェーズは、電動化への本格的な移行期であり、協業による技術導入と、新たなハイブリッドシステムの導入が加速します。

まず注目すべきは、燃費向上によるCO₂削減を目指した**「新しいハイブリッドシステム」の導入**です。これは、既存のハイブリッド技術をさらに進化させ、より多くの車種に展開することで、全体のCO₂排出量削減に貢献することを目指します。

そして、この期間からグローバル市場でのバッテリーEV(BEV)の導入が本格的に開始されます。これまでのMX-30 EVのようなニッチな投入から、より幅広い市場とセグメントへの展開が期待されます。

「ライトアセット戦略」に基づいた協業体制もこのフェーズでさらに強化されます。次世代の電駆ユニット創出に向けたサプライヤーや他社との協業はもちろんのこと、インバーター開発のための共同開発契約や合弁会社の設立、さらにはモーター技術の共同開発・育成など、電動パワートレインの主要コンポーネントにおいて外部の力を積極的に取り込みます。

また、電動車の心臓部である電池の調達についても、パートナー企業からの安定供給を確保しつつ、「グリーンイノベーション基金事業」に採択された先端電池技術の自社研究開発を継続。これにより、将来的な電池技術の競争力強化も図っています。

フェーズ3:バッテリーEV(BEV)本格導入(2028年〜2030年) ― EVを軸とした未来の創造

いよいよ最終段階であるフェーズ3では、マツダの電動化戦略の中核が、バッテリーEVへと本格的にシフトします。

この期間には、**BEV専用プラットフォームを活用した専用車**が本格的に導入されます。これは、ガソリン車やハイブリッド車と共通のプラットフォームではなく、最初からEVとして設計されたモデルであり、EVならではの広い室内空間や優れた走行性能、美しいプロポーションを最大限に引き出すことが期待されます。

そして、このフェーズでは、外部環境の変化や財務基盤強化の進捗状況を見極めながら、**電池生産への投資も視野に入れた本格的な電動化**へと軸足を移す方針です。これは、電動車のコストの大部分を占める電池の安定供給とコスト競争力確保に向けた、マツダの強い意志の表れと言えるでしょう。自社で電池を生産することで、さらなる技術革新やサプライチェーンの最適化も可能となります。

数値目標と具体的な商品導入計画:2030年を見据えて ― 明確な目標が示す道筋

マツダの電動化戦略は、単なるビジョンに留まらず、具体的な数値目標と製品導入計画によって裏打ちされています。これにより、その実現可能性と企業としてのコミットメントが明確に示されています。

2030年のグローバル目標 ― 全ラインナップ電動化への挑戦

マツダは2030年のグローバルにおける電動化比率とBEV比率について、非常に意欲的な目標を設定しています。

目標項目 目標数値

グローバル販売におけるBEV比率 :5%〜40%

ラインナップの電動化比率 :100% (全車種が何らかの電動化技術を搭載)

この「ラインナップの電動化比率100%」という目標は、すべての車種に何らかの電動化技術(MHEV、HV、PHEV、BEV)が搭載されることを意味しており、マツダが環境負荷低減と「走る歓び」の両立を真剣に追求している姿勢が伺えます。

これらの目標達成の基盤となるのが、多様な車体サイズやスタイルに対応可能な**「Skyactiv® EV Scalable Architecture」**プラットフォームです。この柔軟性の高いプラットフォームが、2030年までに本格的に活用され、多様な電動車を生み出す原動力となります。これにより、セダン、SUV、スポーツカーなど、マツダらしい個性を持ったEVが続々と登場する可能性を秘めています。

短期的な商品導入計画(2022年〜2025年) ― 電動化への迅速な移行

電動化への迅速な移行を進めるため、マツダは主要市場(日本、欧州、米国、中国、ASEAN)を中心に、2022年から2025年までの3年間で集中的に電動車を導入する計画を発表しています。

この期間に投入される電動車の合計は、なんと**13車種**。内訳は以下の通りです。

・プラグインハイブリッド車 (PHV/PHEV)**:5車種

・ハイブリッド車 (HV)**:5車種 (トヨタからのOEM供給車を含む)

・バッテリー電気自動車 (BEV)**:3車種

既に米国カリフォルニア州ではMX-30 EVが販売されており、PHEVや、マツダ独自のロータリーエンジンを発電機として活用する「ロータリーエンジン搭載シリーズPHV」など、マツダ独自の技術を融合した製品展開が大きな注目を集めています。特にロータリーエンジンPHVは、マツダのアイデンティティとも言える技術を電動化時代にどう活かすかという問いに対する、彼らなりのユニークな答えであり、市場からの期待も高まっています。

電動化戦略を支える4つの主要取り組み ― 企業活動全体で未来を創造

電動化と持続的な成長を実現するため、マツダは技術開発だけでなく、企業活動全体で「未来を拓く4つの取り組み」を推進しています。これらは、単なるクルマづくりに留まらない、マツダの包括的な経営姿勢を示しています。

カーボンニュートラル(CN)への挑戦 ― 地球との共存を目指して

電動化戦略は、地球規模の課題であるカーボンニュートラル(CN)への挑戦と不可分です。マツダは、この壮大な目標に向け、具体的なロードマップを掲げています。

まず、長期目標として**2050年までのサプライチェーン全体でのカーボンニュートラル**への挑戦を宣言しています。これは、部品メーカーから廃棄・リサイクルまで、自動車のライフサイクル全体でCO₂排出量実質ゼロを目指すという、非常に高い目標です。

その中間目標として、まず**2035年にグローバル自社工場でのCN実現**を目指しています。特にグローバルCO₂排出量の約75%を占める国内工場では、2030年度までにCO₂排出量を2013年度比で69%削減するという具体的な中間目標を掲げています。

CN実現のための推進の三本柱は、以下の通りです。

これらの国内での成功事例を海外工場へ展開することで、グローバルでのCN達成を目指しています。

人とITの共創による価値創造 ― DXで組織の可能性を最大化

現代の競争環境において、デジタル技術の活用は企業の生命線です。マツダは、単なる効率化だけでなく、人とITの共創によって新たな価値を創造することを目指しています。

全本部で業務の整備と標準化を進め、生成AIなどの最新技術を積極的に活用することで、業務生産性の劇的な向上を図る**DX(デジタルトランスフォーメーション)活動**を展開しています。これにより、従業員がより創造的で付加価値の高い業務に集中できる環境を整備しています。

また、DX推進と並行して、従業員の能力を最大限に引き出し、生産性を倍増させるための**人材育成**にも力を入れています。挑戦できる環境、学び続けられる機会を提供することで、組織全体のスキルアップとイノベーション創出を促進しています。

原価低減とサプライチェーン強靭化 ― 競争力を支える堅牢な基盤

電動化への大規模投資を成功させ、激しい競争を勝ち抜くためには、徹底した原価低減と、予測不能な事態にも耐えうる強靭なサプライチェーンの構築が不可欠です。

地政学リスクや大規模災害への備えとして、マツダは**サプライチェーンの構造的な変革**を進めています。具体的には、材料・部品調達の階層を減らしたり、調達先を近場に寄せる「地産地消」を推進することで、リスクを分散し、供給の安定性を高めています。また、汎用性の高い材料や半導体の活用を拡大することで、特定の供給源への依存度を下げ、調達コストの削減にも寄与します。

バリューチェーン全体の最適化も重要な取り組みです。

企画段階で仕様や部品種類数を最適化することで、生産コストを抑制し、さらにリサイクルしやすい構造や、アフターサービスにコストがかかりにくいクルマを追求しています。これは、製品のライフサイクル全体でコストと環境負荷を低減するという、LCAの視点に立った取り組みでもあります。

そして、マツダは購買取引先との間に、単なる発注者と受注者の関係を超えた**「共創活動」**を推進しています。開発・設備の抑制や稼働率向上に共に取り組み、長期的な視点に基づいたパートナーシップを築くことで、マツダだけでなくサプライヤーにとっても持続可能な成長を可能にし、最終的にはお客様への価値最大化へと繋げています。

結論:柔軟性と「らしさ」を両立するマツダの未来への期待

マツダが描く2030年電動化ロードマップは、市場や規制の不確実性に柔軟に対応するための「マルチソリューション戦略」と、パートナーシップを軸とした効率的な投資を可能にする「ライトアセット戦略」を組み合わせた、非常に現実的かつ戦略的なものです。

2030年にBEV比率25〜40%という意欲的な目標を掲げながらも、HVやPHEVといった多様な電動化技術を並存させ、さらにはロータリーエンジン技術の活用(シリーズPHVなど)といったマツダ独自の技術を融合させることで、「走る歓び」というマツダ独自のブランド価値を電動化時代にもしっかりと継承しようとする強い意志が明確に感じられます。これは、単に環境規制に対応するだけでなく、クルマとしての魅力と感動を追求し続けるという、マツダの「クルマ好きの会社」としての矜持を示しています。

電動化への「大波」を乗りこなすために、マツダは自社の技術力と、共創の力を信じ、段階的な移行を着実に進めています。フェーズ3でのBEV専用車の本格投入、そしてその後の外部環境と財務基盤次第で検討される電池生産への投資可能性は、マツダが未来のモビリティ社会において、クルマ好きを魅了し続ける存在となるための重要な分岐点となるでしょう。

【比喩による理解促進】

マツダの電動化戦略は、例えるならば、**「天候やルートに応じてギアを使い分ける高性能な自転車レース」**のようなものです。多くのメーカーが一律に電動アシスト(BEV)に切り替える中、マツダは「マルチソリューション」という複数のギア(MHEV、HV、PHEV、BEV)を持ち、世界の地域ごとの坂道(エネルギー事情)や向かい風(規制)に応じて最適な走行方法を選びます。そして、「ライトアセット戦略」は、外部の優秀なメカニックやパーツサプライヤーと協力し合うことで、自社の力と外部の力を効率的に結集し、最も速く、かつ持続可能な形でゴール(2050年CN)を目指すアプローチと言えるでしょう。

筆者からの一言

自動車業界に身を置く私にとって、マツダの電動化戦略は非常に興味深く、そして共感できる部分が多いと感じています。特に、「走る歓び」という普遍的な価値を電動化時代にも継承しようとする彼らの姿勢は、クルマ好きにはたまらない魅力です。単なるエコカーではなく、運転する楽しさを失わない電動車を開発するマツダの挑戦に、これからも大いに期待していきたいと思います。