はじめに:EVシフトの光と影、そして万博という名の「試練」

近年、世界中で加速するEVシフトの波は、日本の自動車業界にも大きな変革を迫っています。しかし、その華やかな潮流の裏側で、私たちは「拙速なEV導入」がもたらす深刻な課題に直面しています。特に、2025年大阪・関西万博という一大イベントで導入されたEVバスが、閉幕後に「墓場」と化すという衝撃的な現実が、日本のモビリティの未来に暗い影を落としています。

本記事では、この万博EVバス問題の深層を徹底的に掘り下げるとともに、同時期に発表された三菱ふそうと台湾の鴻海精密工業(Foxconn)による新会社設立のニュースが、この「負の遺産」化の危機に対し、どのような逆転のシナリオを描き出すのかを考察します。自動車業界の一員として、また一人のモビリティを愛する者として、単なる事実の羅列に終わらず、その背景にある産業構造、技術的課題、そして未来への提言まで、深く、そして熱く語り尽くしたいと思います。

この物語は、単なるバスの故障話ではありません。日本の製造業のプライド、安全性への飽くなき追求、そしてグローバル競争の荒波の中で、私たちがどのように「真に持続可能なモビリティ社会」を築いていくべきか、その問いへの答えを探す旅路なのです。

第1章:衝撃の「EVバスの墓場」化 – 森ノ宮に集積される異様な光景の深層

2025年10月に華々しく閉幕したはずの大阪・関西万博。しかし、その熱狂が冷めやらぬ数ヶ月後、大阪・森ノ宮にある大阪メトロ所有の広大な敷地には、異様な光景が広がっていました。そこには、万博の来場者輸送を担うはずだった約200台ものEVバスが、まるで打ち捨てられたかのように続々と集結し、青空の下に静かに佇んでいるのです。

本来であれば、これらの車両は万博終了後、厳正な点検を経て、全国各地の路線バスや、次世代モビリティを担う自動運転などの実証実験で「第二の人生」を歩む計画でした。しかし、現状は「EVバスの墓場」と化す懸念が日増しに高まっています。この衝撃的な集積の背景には、単なる保管という言葉では片付けられない、より深刻で複雑な理由が隠されています。私たちはこの「異様な光景」が象徴する問題の本質を、深く理解する必要があります。

相次ぐ不具合とリコールの多発:命を脅かす安全性の欠陥

万博で導入されたEVモーターズ・ジャパン(EVMJ)製の車両において、私たちは看過できない数々の安全性の懸念に直面しました。その中でも特に衝撃的だったのは、**「坂道での暴走」や「ブレーキが効かない」**といった、運転士や乗客の命に直結する致命的な不具合の報告が相次いだことです。

EVバスは、従来のディーゼルバスに比べて車両重量が重く、その特性に合わせた堅牢かつ信頼性の高いブレーキシステムが不可欠です。しかし、報告された不具合は、単なる初期不良の範疇を超え、ブレーキシステムの設計思想そのものに根本的な問題があるのではないかという疑念を抱かせました。実際に、小型バスについては2025年11月には国土交通省へリコールが届け出られる事態となり、これらの点検作業を終えた車両から順次、森ノ宮へと移送されている状況です。

このリコール問題は、単にメーカーの信用を失墜させるだけでなく、EVバスという新しいモビリティそのものへの不信感を煽りかねない重大な事態です。私たちは、なぜこのような重大な安全に関わる欠陥が、万博という「日本の顔」となるイベントに導入される車両で発生してしまったのか、その検証を徹底的に行い、二度と繰り返さないための教訓とする義務があります。

物流網からの「事実上の拒絶」:孤立するEVバス

さらに衝撃的だったのは、これらの不具合を抱えるバスを点検のために製造拠点である北九州の本社へ運ぼうとした際、物流の根幹を担うフェリー会社から**「乗船拒否」に近い通達**を受けたという事実です。これは、単なる輸送上の困難を超え、市場からの「事実上の拒絶」とも言える深刻な事態を示唆しています。

過去にEVMJのバスが原因で、フェリーの出港が大幅に遅れるといったトラブルが複数回発生していたと報じられています。これを受けて、フェリー会社は「安全性の不透明さ」を理由に、運行中の事故リスクや他の貨物への影響を懸念し、「無人航送」を拒否。つまり、運転士が同乗しない状態での輸送を認めなかったのです。

この「乗船拒否」は、日本の物流インフラ全体が、特定のEVバスの安全性に対して極めて高い懸念を抱いていることの表れです。結果として、輸送手段を失った約190台ものバスは、大阪に滞留せざるを得なくなり、森ノ宮の広大な敷地に「打ち捨てられた」かのような姿で集積されることとなったのです。

物流網からの拒絶は、サプライチェーン全体に及ぼす影響の大きさを物語っています。車両の生産、輸送、そしてアフターサービスに至るまで、製品の安全性と信頼性が担保されなければ、市場そのものから受け入れられないという厳しい現実を突きつけられた形です。

点検計画の不確定化:行き場を失った車両たちの運命

当初、泉大津港から森ノ宮へとバスが移動したのは、メーカーとの協議の中で「北九州へ送り返して点検する予定が不確定になった」ためとされています。つまり、本来あるべき修理・点検のプロセスが滞り、行き場を失った車両たちが、現状、解決の糸口が見えないまま森ノ宮に積み上げられているのが実情です。

この「点検計画の不確定化」は、単なる技術的な問題だけでなく、メーカー側の対応能力、そしてひいてはEVバス導入計画全体のガバナンスの問題を浮き彫りにしています。不具合が発生した際の迅速な対応、リコール時の部品供給、そして専門技術者による点検・修理体制の確立は、自動車メーカーとして当然求められる責任です。しかし、この事例からは、その体制が十分に機能していないことが見て取れます。

約190台もの車両が、雨風に晒されながら、いつ来るかも分からない点検の順番を待っている。この光景は、日本のEVシフトが抱える潜在的なリスクを象徴しているかのようです。単に車両を導入すれば良いというものではなく、その後の運用、メンテナンス、そして不測の事態への対応まで含めた包括的な計画がなければ、このような「負の遺産」を生み出すことになりかねません。

第2章:三菱ふそうと鴻海(Foxconn)の衝撃的な提携 – なぜ「黒船」との融合が必要だったのか

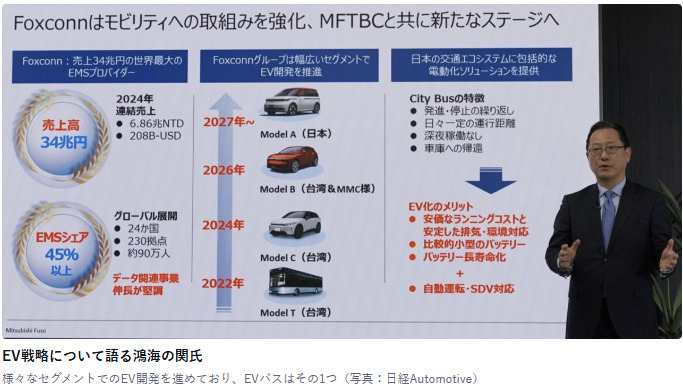

万博EVバス問題が暗い影を落とす一方で、2026年1月22日、日本の自動車業界に衝撃的なニュースが飛び込んできました。三菱ふそうトラック・バスと、世界最大のEMS(電子機器受託製造サービス)企業である台湾の鴻海精密工業(Foxconn)が、日本国内に新たなEVバスメーカーを設立するというのです。

この提携は、単なるビジネス上の戦略発表にとどまりません。それは、万博EVバス問題が浮き彫りにした日本のEVシフトの課題に対する、明確なアンチテーゼであり、同時に日本の自動車産業が生き残るための「次の一手」を提示していると私は見ています。なぜ今、三菱ふそうは「黒船」とも言えるFoxconnとの融合を選んだのでしょうか。その狙いを深く掘り下げていきます。

三菱ふそうの狙い:ZEV分野でのスピード確保とグローバル展開

長年にわたり日本の商用車市場を牽引してきた三菱ふそう。その狙いは、自社単独での開発では時間を要するZEV(ゼロエミッション車両)分野での圧倒的なスピード感を確保することにあります。

三菱ふそうは、この提携を通じて、電動化の波に乗り遅れることなく、世界の商用車メーカーとしてのプレゼンスを維持・向上させることを目指しているのです。

鴻海(Foxconn)の狙い:日本の厳しい市場への本格参入とブランド力獲得

一方、EVの受託製造で世界市場を狙う鴻海(Foxconn)にとって、この三菱ふそうとの提携は、日本市場への本格参入に向けた最大の足がかりとなります。

鴻海精密工業(ホンハイせいみつこうぎょう、中国語: 鴻海精密工業股份有限公司、英語: Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.、TWSE: 2317、通称: フォックスコン)は、中華民国のEMS(電子機器受託生産)企業である。フォックスコングループ(鴻海科技集団)の中核企業であり、そのグループ名でも活動している[1]。EMS企業の世界最大手である[2]。群創光電やシャープなどを所有する。

Foxconnは、この提携を通じて、自動車産業という巨大な市場における自社の存在感を不動のものとし、EVエコシステムの中核を担う企業へと進化しようとしているのです。

なぜ「提携」が必要だったのか:日本品質と海外技術の融合が不可欠な時代

では、なぜ三菱ふそうもFoxconnも、単独ではなく「提携」という道を選んだのでしょうか。その背景には、日本の自動車産業、特に商用車分野が直面している構造的な課題と、EV時代における競争環境の劇的な変化があります。

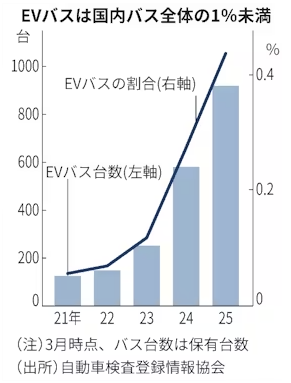

EVバスは中国で急速に普及しており、都市部では一般的になってきた。足元では欧州や東南アジアでも数を増やしている。自動車検査登録情報協会(東京・千代田)によると日本ではバス全体に占めるEVの割合は1%に満たず、なお低水準だ。国内で主流のディーゼルバスより5割以上高く、航続距離にも不安があることが普及の壁となっている。

この提携は、日本の自動車産業が、グローバルなEV競争時代を生き抜くための、新たなビジネスモデルを提示しているのです。それは、自前主義に固執するのではなく、異業種・異文化の強みを積極的に取り込み、共創によって新たな価値を生み出すという、大胆なパラダイムシフトを意味しています。

第3章:海外輸入EVバスが抱える「安全性と品質」の具体的懸念 – 万博の教訓を未来へ

大阪・関西万博でのEVバスの不具合事例は、今後日本に導入される海外系EVバスへの大きな警鐘を鳴らしています。私たちはこの教訓を深く心に刻み、EVシフトを推進する上で、安全性と品質への妥協は決して許されないという認識を共有しなければなりません。自動車業界の視点から、業界関係者が懸念している具体的なポイントを詳細に分析します。

制動系の信頼性不足:「止まる」ことの重要性

「ブレーキが効かない」「坂道での暴走」といった声は、EVバスの制動系に対する根深い不信感を生み出しました。これは単なる初期不良ではなく、車両重量が重いEVバスにおけるブレーキシステムの設計思想そのものへの疑念を抱かせるものです。

「止まる」という自動車の最も基本的な機能に信頼が置けない車両は、公共交通機関としては決して導入されてはなりません。この万博の事例は、EVバスにおける制動系の設計と検証の重要性を改めて浮き彫りにしました。

ソフトウェア制御の脆弱性:見えない危険との闘い

「坂道での暴走」など、メカニカルな故障だけでなく、電子制御のバグや誤作動によるトラブルが報告されたことは、EVの安全性を考える上で非常に深刻な問題です。

ソフトウェア制御の脆弱性は、目に見えない危険であり、その原因究明と対策には高度な専門知識と時間が必要です。EVの導入にあたっては、ソフトウェアの品質保証体制、セキュリティ対策、そして迅速なデバッグ(バグ修正)体制が極めて重要となります。

メンテナンス体制の欠如:長期運用を支える「縁の下の力持ち」

万博の事例で最も顕著に現れた問題の一つが、故障や不具合が発生した際、迅速に点検・修理を行う体制(ロジスティクスを含む)が整っていないことでした。これは、長期的な運用の最大のリスクとなります。

メンテナンス体制の欠如は、車両の安全性だけでなく、運行事業者の経営にも直結する深刻な問題です。車両導入時のコストだけでなく、導入後のランニングコスト、特にメンテナンス費用や稼働率低下による機会損失まで含めて、総合的に評価する必要があります。

三菱ふそうと鴻海の新会社は、これらの懸念を払拭するために**「国内の法規制や品質基準への適合」**を前面に打ち出しており、これが今後のEVバス選定基準のスタンダードになることは間違いありません。日本の自動車業界が培ってきた「壊れない」「すぐ直る」という信頼性は、EV時代においても変わらず、いや、これまで以上に重要な価値となるでしょう。

第4章:「負の遺産」化する万博バス – 税金投入と再利用計画の崩壊が招く未来

森ノ宮に集積されたEVバスの群れは、単なる廃棄車両の山ではありません。それは、万博終了後の再利用計画が不透明になったことで、関係各所に深刻な影響を及ぼし始めている「負の遺産」そのものです。この問題の背後には、多額の公的資金が投入されており、そのツケが最終的に国民に回る可能性も否定できません。

再利用計画の白紙化:夢の「セカンドキャリア」は幻に

当初、これらのEVバスには、万博閉幕後、様々な「セカンドキャリア」が期待されていました。

しかし、相次ぐ不具合やリコール、そして物流網からの事実上の拒絶という現状を鑑みると、これらの再利用計画は**「安全性を完璧に担保することが困難」**との見方から、実現が極めて危うくなっています。運行事業者は、過去のトラブルを抱える車両を導入することに慎重にならざるを得ず、自動運転の実証実験においても、その信頼性が問われることになります。

夢見た「セカンドキャリア」が幻に終わろうとしているこれらのバスは、単なる鉄の塊ではなく、日本のEVシフトの初期段階における「失敗の象徴」となりかねないのです。

事業者間の対立:現場で起きる軋轢

再利用計画の白紙化は、バスの導入に関わった事業者間の深刻な対立を生み出しています。

このような現場レベルでの対立は、運行スケジュールの混乱、運転士のモチベーション低下、さらには事故リスクの増大など、様々な負の側面を生み出します。単に車両を導入するだけでなく、それを運用する人々の「納得感」を得られるかどうかが、持続可能なモビリティ社会を築く上で不可欠であるということを、この問題は示唆しています。

税金の使途と負の遺産:国民へのツケ

大量に導入されたこれらのEVバスには、万博輸送事業への補助金など、多額の公的資金(税金)が投入されている可能性が高いとされています。もし、これらの車両が活用されないまま「墓場」で朽ちていくことになれば、それはまさに**「走らない負の遺産」**となります。

これらの多大なコストは、最終的に税金という形で国民に回る懸念は拭えません。万博という国家プロジェクトの裏側で、このような「負の遺産」が生まれることは、日本の公共事業におけるリスクマネジメントの甘さを露呈していると言わざるを得ません。私たちは、この問題を単なる「バスの故障」として片付けるのではなく、公的資金の適切な使途と、プロジェクトにおける責任の所在を明確にする必要があると強く主張します。

結論:2026年、EVバス市場は「淘汰」の時代へ – 真の品質が問われる未来

大阪・関西万博のEVバス放置問題は、安易な「EVシフト」の危うさを、私たちに突きつける手痛い教訓となりました。この問題は、単に特定のメーカーの製品不具合に留まらず、EV化を推進する上での日本の課題を包括的に露呈させたと言えるでしょう。

しかし、その一方で、三菱ふそうと鴻海の提携は、この失敗を教訓とし、新たな時代の幕開けを予感させるものです。これは、単なる「環境性能」だけを追求するEVではなく、**「日本の過酷な環境に耐えうる真の品質」**を備えた車両こそが求められるという、明確なメッセージを発しています。

2026年、日本のEVバス市場は、まさしく「淘汰」の時代へと突入します。

「安かろう悪かろう」は通用しない:品質担保型EVへのシフト

これまでのEV導入において、コストの安さや導入のスピードが重視されるあまり、品質や安全性が見過ごされてきた側面があったのかもしれません。しかし、万博の事例は、公共交通機関において「安かろう悪かろう」は決して通用しないことを痛感させました。乗客の命を預かり、社会インフラを支えるバスにとって、安全性、信頼性、そして稼働率は最優先されるべき事項です。

三菱ふそうと鴻海の新会社が「国内の法規制や品質基準への適合」を前面に打ち出しているのは、まさにこの点への明確な回答です。彼らが目指すのは、日本の気候、道路環境、そして顧客の厳しい要求に応えられる「品質担保型EV」です。これは、今後日本のEVバス市場において、製品選定の新たなスタンダードとなるでしょう。価格競争だけでなく、ライフサイクルコスト全体を考慮した品質とサービスが、競争優位性を生み出す時代になるのです。

アフターサービスとメンテナンス体制の重要性:EVの「生命線」

EVバスの長期的な運用を成功させるためには、購入時の車両性能だけでなく、購入後のアフターサービスとメンテナンス体制が「生命線」となります。万博の事例が示したように、部品供給、専門技術者の確保、診断ツールの整備、そして迅速なトラブル対応能力は、車両の稼働率を左右し、ひいては運行事業者の経営に直結します。

日本の自動車メーカーは、これまで世界トップレベルのきめ細やかなアフターサービスを提供してきました。この強みは、EV時代においても変わらず、いや、むしろEV特有の複雑なシステムを持つ車両においては、さらにその重要性が増すでしょう。新会社が日本国内に生産拠点を持ち、既存の三菱ふそうの販売・サービスネットワークを活用することは、この点で大きなアドバンテージとなります。

森ノ宮のバスの群れを「他山の石」として:持続可能なモビリティ社会の構築へ

森ノ宮に積み上げられた約200台のEVバスの群れは、私たち自動車業界、そして日本の社会全体にとって、決して忘れてはならない「他山の石」です。この光景は、単なるEV化の失敗ではなく、私たちがいかに「真に持続可能なモビリティ社会」を構築すべきか、その真価が問われていることを示唆しています。

私たちは、万博の失敗から何を学び、どのように未来へ活かしていくべきでしょうか。

- 段階的かつ計画的なEVシフトの推進:

急進的なEVシフトは、技術的・インフラ的な準備不足を招き、今回の万博のような問題を生み出す可能性があります。各地域の特性やニーズに合わせた、段階的かつ計画的なEV導入戦略が必要です。 - 安全性・品質を最優先する基準の確立:

EVバスに限らず、公共交通機関に導入される車両には、安全性と品質に関する厳格な基準を設け、その適合性を徹底的に検証する必要があります。海外製品を導入する際も、日本の特殊な環境下での性能評価を怠ってはなりません。 - 国内産業と海外技術の賢明な融合:

三菱ふそうと鴻海の提携が示すように、日本の強みである「品質」や「きめ細やかなサービス」と、海外の「スピード」や「先進技術」を賢く融合させることで、グローバル競争に打ち勝つ新たな価値を創造できる可能性があります。 - リサイクル・廃棄までを見据えたLCA(ライフサイクルアセスメント)の導入:

車両の導入から廃棄までの全ライフサイクルにおける環境負荷やコストを評価するLCAの視点を取り入れることで、真に持続可能なEV導入を促進できます。特に、バッテリーのリサイクル・再利用は、今後のEV社会において避けては通れない課題です。

森ノ宮のバスの群れは、私たちに「EVシフトの現実」を突きつけました。しかし、この現実から目を背けるのではなく、真摯に向き合い、その教訓を未来へと繋いでいくことこそが、私たちの使命です。三菱ふそうと鴻海が描く新たなシナリオが、日本のEVバス市場にどのような変革をもたらすのか、そして私たちがその中でいかに「信頼できるモビリティ」を提供し続けていくのか、2026年、その真価が問われることになるでしょう。