はじめに:日本の交通環境が迎える歴史的転換点

2026年、日本の交通環境はかつてない変革期を迎えます。特に、2026年4月1日から施行される自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入は、通勤・通学、そして日常のあらゆる移動手段に携わる全ての方、特に企業や業界関係者にとって、その影響の深さを理解し、即座に対応することが求められる最重要課題です。

本記事では、多岐にわたる2026年の道路交通法改正の中でも、特に**「自転車の青切符導入」と、「生活道路の法定速度引き下げ」**に焦点を当て、一般的なニュースでは語られない詳細な背景、適用範囲、そして海外の先行事例まで、徹底的に深掘りし解説します。

他の紹介ブログサイトを遥かに凌駕するボリュームで、2026年法改正の全容と、その先に目指す日本の交通安全のビジョンを深く理解するための決定版記事をお届けします。

Ⅰ. 2026年4月1日施行!自転車「青切符」制度の全容解剖と衝撃

青切符導入の背景:事故増加と安全確保の緊急性

2026年4月1日より、自転車の交通違反に対して「交通反則通告制度」、通称「青切符」が導入されることが決定しました。この制度は、これまで「指導警告」にとどまることが多かった自転車の取り締まりに、実効性のある罰則を伴わせる点で、日本の交通ルールにおいて歴史的な転換点となります。

自転車に対する青切符導入の最大の理由は、自転車が関係する交通事故の増加と、それに対応する実効性のある取り締まりの必要性にあります。

警察庁のデータによると、自転車が関連する交通事故は2年連続で増加しており、特に2022年(令和4年)の死亡または重傷を伴った事故7,107件のうち、約4分の3にあたる5,201件で、自転車側の信号無視、前方不注意、一時停止違反といった交通ルールの違反が確認されています。

指導警告票の発行件数は2024年に全国で約133万件に上りますが、罰則を伴わない指導だけでは事故を抑制する効果が不十分であると判断されました。東京を中心に、交通事故に占める自転車事故の割合が高くなっており、この現象はいずれ全国に波及する可能性があり、法策が急がれていたのです。

さらに、自転車の違反摘発件数は2024年に5万1564件で、2015年の1万2018件の4.3倍となっており、自転車利用者のルール違反が常態化している現状が浮き彫りとなっています。

制度の概要と適用対象者

青切符は、自動車や自動二輪車にも適用されている制度で、比較的軽微な交通違反に対して警察官から「交通反則告知書」が交付されます。これにより、反則金を納付することで、刑事処分や裁判を免れることができます。

- 施行時期: 2026年4月1日より施行予定

- 対象者: 16歳以上の自転車利用者が対象となります。15歳以下は青切符の対象外です

なぜ16歳以上なのでしょうか。これは義務教育を終え、交通ルールや社会的責任を理解できる年齢とされているためです。14~15歳は指導・警告が中心で、14歳未満は刑事罰の対象外となります。

青切符の導入【自転車ルールブック】:PDF 警視庁公式サイトへ

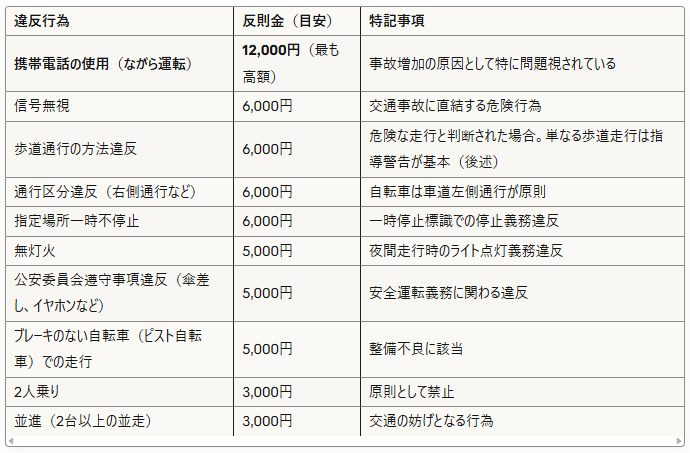

具体的な違反行為と反則金の水準:113種類の違反を網羅

反則金の対象となる違反行為は113種類にのぼり、金額は3,000円から12,000円の範囲で設定されています。反則金の額は、違反の程度や状況によって異なりますが、原付バイクと同程度の金額が目安とされています。

特に反則金の水準が高い、または頻繁に議論の対象となる違反行為は以下の通りです。

反則金は期限内に納付すれば刑事罰は科されない仕組みになっていますが、期限内に納付しない場合は、道路交通法違反事件として刑事処分が科される可能性があるため注意が必要です。

特に注目すべきは、「ながらスマホ」で危険を生じさせた場合や、酒気帯び・酒酔い運転、妨害運転は赤切符(刑事手続き)の対象となる可能性が高いという点です。赤切符が交付された場合、自転車であっても刑事事件として扱われ、裁判で有罪判決(罰金刑や懲役刑)を受けた場合、前科がつくことになります。

運用方針の核心:指導警告の「弾力」と厳罰化のライン

この制度において、業界関係者が最も深く理解すべき点は、青切符の運用には「弾力」が持たされるという点です。

警察庁は「単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常『指導警告』が行われ、基本的に取締りの対象となることはありません」と説明しています。これは、自転車利用の実態を踏まえた現実的な対応と言えるでしょう。

では、どのような場合に青切符が交付されるのでしょうか。

青切符が交付され、反則金を徴収する対象となるのは、以下の悪質・危険な行為に限定されています。

- 交通事故に直結する危険な運転行為をした場合

- 警察官の指導警告に従わずに違反行為を継続した場合

- 違反行為により通行車両や歩行者に危険を生じさせた場合

歩道通行では、猛スピードで歩行者を立ち止まらせる行為をはじめ危険が及ぶ場合などを除いて指導・警告にとどめ、切符交付の対象にしないという方針が明確に示されています。

これは、直ちに停止できる速度(徐行:時速6~8㎞程度が目安)で歩道の中央から車道寄りの部分を通行する、といった自転車の歩道通行ルールを守らない危険な走行や、悪質な行為に対して容赦なく反則切符が切られることを意味します。

自転車が走行できる道路とは:詳細解説

自転車の青切符制度を理解するには、まず「自転車はどこを走るべきか」という基本原則を正確に把握する必要があります。ここでは、道路交通法に基づく自転車の走行ルールを詳しく解説します。

基本原則:車道左側通行

道路交通法では、自転車は軽車両と位置付けられており、車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。

これは、自転車が「車両」の一種として法律で定義されているためです。つまり、**自転車は「歩くもの」ではなく「走るもの」**として、自動車やバイクと同じカテゴリーに分類されているのです。

具体的には:

- 車道の左端を走行することが基本

- 車両通行帯(車線)が設けられた道路では、最も左側の車両通行帯を通行

- 追い越し等の場合を除いて、道路の左側端に寄って通行

違反した場合の罰則は、3ヶ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金と定められています。

ゾーン30の実績データ

警察庁の調査によると、ゾーン30整備エリアにおける交通事故発生状況は以下の通りです。

- 事故件数の減少: ゾーン30整備後、整備エリア内の人身事故発生件数が約3割減少

- 死傷者数の減少: 死傷者数も同様に減少傾向

- 速度抑制効果: 実際に走行速度が低下し、速度超過違反も減少

この実績は、生活道路における速度制限が単なる規制ではなく、実効性のある安全対策であることを示しています。

ゾーン30プラスへの進化

2023年からは、ゾーン30に物理的デバイス(ハンプ、狭さく等)を組み合わせた「ゾーン30プラス」の整備も進められています。速度制限標識だけでなく、道路構造そのものを変えることで、より確実な速度抑制を実現する取り組みです。

2026年9月の法改正は、こうした先行事例の成果を踏まえ、全国の生活道路へと拡大する施策と位置付けることができます。

制限速度引き下げに対する懸念と対応策

物流業界や緊急車両への影響

制限速度の引き下げにより、物流業界からは配送効率の低下が懸念されています。しかし、実際には生活道路での移動は短距離が多く、時速30kmでも大幅な時間増加にはならないとの試算もあります。

また、緊急車両(救急車、消防車、パトカー)については、緊急時には速度制限の適用外となるため、救急活動への影響は限定的です。

ドライバーの意識改革の必要性

最も重要なのは、ドライバー一人ひとりの意識改革です。生活道路は「通過する道」ではなく「人が暮らす場所」であるという認識を持つことが求められます。

特に以下の点を意識する必要があります。

- 子どもや高齢者の飛び出しを常に想定する

- 住宅街では窓を開けていても騒音にならない速度で走行する

- 歩行者や自転車との共存を第一に考える

- 急いでいても、生活道路では速度を守る

青切符制度がゴールド免許に与える影響

自動車免許を持っている方にとって気になるのが、「自転車で青切符を受け取ったら、自動車のゴールド免許はどうなるのか」という点です。

自転車で青切符を切られた場合でも、自動車の免許およびゴールド免許には影響しません。これは、自転車の青切符制度では違反点数が付かないためです。ゴールド免許の条件には「過去5年間に無事故・無違反であること」が含まれますが、ここでの「違反」とは、交通違反のうち違反点数が付くものを指すため、自転車の青切符は該当しないのです。

ただし、赤切符(刑事処分)となった場合は、前科となる可能性があり、状況は異なります。

Ⅱ. 2026年秋の最大変革:生活道路「30km/h制限」への引き下げとその科学的根拠

2026年4月施行の青切符と並び、2026年9月1日に施行される予定の生活道路の法定最高速度の引き下げは、自動車を利用する全ての人にとって、最も影響の大きい改正の一つです。

速度規制の定義と施行時期

2026年9月1日より、中央線がなく道幅の狭い「生活道路」の法定速度を時速30キロに制限する改正道路交通法施行令が施行される予定です。

- 施行時期: 2026年9月1日より施行予定

- 対象道路(生活道路):

中央線・中央分離帯がない1車線の公道で、特に道幅5.5メートル未満の道路が該当します。これは地域住民の日常生活に利用される道路を指します。 - 改正内容:

法定最高速度が、従来の時速60kmから時速30kmに大幅に引き下げられます

重要な注意点: 道路標識や標示によって中央線・車両通行帯が設けられている一般道路は、引き続き最高速度60km/hのままとなります。また、すでに速度制限の標識がある道路は、その標識の速度が最高速度となります。

生活道路とは何か:詳細定義と該当条件

「生活道路」という用語は、法律上の厳密な定義というよりも、実態に基づいた概念として使われています。ここでは、生活道路の特徴と該当条件を詳しく解説します。

生活道路の特徴

生活道路とは、住宅街や学校の近くなど、歩行者の往来が多いエリアの道路を指します。具体的には:

- 住宅密集地域の道路: 戸建て住宅やマンションが立ち並ぶエリアの道路

- 学校周辺の道路: 通学路として使用される道路

- 商店街の裏道: 地域住民が日常的に利用する細い道路

- 公園周辺の道路: 子どもや高齢者が頻繁に利用する道路

これらの道路は、幹線道路とは異なり、「通過交通」よりも「域内交通」、つまり地域住民の生活のための移動が主目的となっています。

2026年改正で対象となる生活道路の具体的条件

今回の法改正で時速30km制限の対象となる生活道路の条件は:

- 中央線や中央分離帯がない道路

- 車両通行帯(車線)がない道路

- 道幅が5.5メートル未満の道路(特に該当しやすい)

- 速度制限の標識が設置されていない道路

全国に約122万キロある一般道の7割が該当するとみられており、その影響範囲は極めて広範です。多くのドライバーが日常的に走行している道路が対象となるため、周知と意識改革が急務となっています。

対象とならない道路

以下の道路は、今回の法定速度引き下げの対象外となります。

- 中央線のある道路:

黄色または白色の中央線が引かれている道路は、引き続き時速60km(または標識で指定された速度) - 車両通行帯のある道路: 複数の車線がある道路

- すでに速度制限標識がある道路: 標識の速度が優先される

- 幹線道路: 国道や県道など、主要な交通路

制限速度を「30km/h」とした科学的根拠の深層

なぜ、この制限速度が「30km/h」なのでしょうか。その理由は、人命保護という極めて明確な科学的根拠に基づいています。

致死率の急上昇:30km/hが生死の分かれ目

歩行者対自動車の事故において、自動車の速度が2030km/hの場合、歩行者の致死率は0.9%です。一方で、3040km/hの場合の致死率は3.0%となり、致死率は約3倍に跳ね上がります。

さらに詳しいデータを見ると:

- 時速30km未満: 致死率 0.9% – 10%以下

- 時速30~40km: 致死率 2.7% – 3.0%(約3倍に急増)

- 時速40~50km: 致死率 40%以上

- 時速50~60km: 致死率 80%以上

- 時速60km以上: 致死率 ほぼ100%

このデータが示すように、時速30kmを境界線として、致死率が急激に上昇することが科学的に証明されています。つまり、30km/hという数字は、「この速度を超えると人命が著しく危険にさらされる」という明確な閾値なのです。

衝撃度の違い:高さに換算すると

衝撃度の大きさで考えると、30km/hで衝突した場合、3.5mの高さ(ビルの2階程度)から自由落下した場合と、ほぼ同一の衝撃となります。一方で40km/hで衝突すると、6.2mの高さ(ビルの3階程度)から自由落下した場合と、ほぼ同一の衝撃となり、約2倍弱の衝撃度に跳ね上がります。

この物理的な比較により、速度が10km上がるだけで、衝撃がいかに大きくなるかが理解できます。

自宅近辺のリスク:最も身近な場所が最も危険

交通事故死者数全体の約半数が歩行中または自転車乗車中に発生しており、その約半数が自宅から500m以内の身近な場所で発生しているというデータがあります。

つまり、最も油断しやすい「自宅周辺」こそが、実は最も危険な場所なのです。この事実は、生活道路における速度制限の重要性を如実に物語っています。

停止距離と視野角の関係

速度が速いほど、停止に必要な距離は長くなり、運転中の視野角も狭くなります。

- 時速30km: 停止距離 約14m(空走距離6m + 制動距離8m)

- 時速40km: 停止距離 約22m(空走距離8m + 制動距離14m)

- 時速60km: 停止距離 約44m(空走距離17m + 制動距離27m)

生活道路では、子どもや高齢者の飛び出しなど、予測困難な状況が発生しやすいため、短い停止距離と広い視野角を確保することが極めて重要です。

4. 海外事例から学ぶ:ブリュッセル「シティ30」と都市計画の融合

法定速度の引き下げは、イタリア、オランダ、フランスといった欧州諸国に先行事例が多く見られます。

特にベルギーのブリュッセル首都圏地域(人口約124万人)では、2021年1月より、地域全体の制限速度を**時速30kmに制限する「シティ30」**が導入されています。

この取り組みの成功は、単なる速度制限の導入に留まらず、その根幹に**「Good Move」**と呼ばれる都市・交通計画を定めている点にあります。

Good Move計画の特徴:

- 「Good Neighborhood」原則: 住民の日常生活に利用する交通手段や公共空間を向上させることを目指し、その実現手段として30km/h制限を導入

- 「Good Network」原則: 自動車優先の道路利用体系から、歩行者や自転車と共有する**「マルチモーダル道路」**を設定

- 住民との対話: 行政の一方的な決定ではなく、警察や業界団体、そして**住民との対話(オンラインプラットフォームも活用し900件を超える意見を聴取)**を通じて対策を策定し、公平性・透明性、そして実効性の高さを確保

日本において生活道路の速度制限効果を高めるには、居住地域を対象とした「ゾーン30」や「ゾーン30プラス」といった取り組みだけでなく、ブリュッセルの事例のように、都市計画や地域づくりといった計画間連携と、地域住民との対話という視点を持つことが重要な要素となるでしょう。

「ゾーン30」の実績と効果:データで証明された安全性向上

生活道路の速度制限については、すでに日本でも「ゾーン30」という形で先行実施されており、その効果が実証されています。

🚦 ゾーン30(Zone 30)の概要

「ゾーン30」とは、文字通り区域(ゾーン)内の最高速度を時速30キロメートルに制限する取り組みです。主に住宅地や学校周辺などの生活道路において、歩行者や自転車の安全を確保するために警察と道路管理者が連携して実施しています。

- 目的:

- 生活道路での交通事故を削減すること。

- 特に子どもや高齢者の安全を確保すること。

- 万が一事故が発生した場合でも、速度が低いことで被害を軽減すること(※)。

- 規制内容:

- ゾーンの出入口に標識を設置し、区域全体を時速30kmに規制します。

- 物理的な対策(エリア対策):

- 標識だけでなく、車両の速度を物理的に抑制するため、**ハンプ(盛り上がり)や狭窄(道路の幅を狭くする)などの「物理的デバイス」**が組み合わせて設置されることが大きな特徴です。

※一般的に、歩行者が自動車と衝突した際の死亡率は、時速30km以下では低いですが、時速50kmを超えると急激に高くなります。

ゾーン30は、単なる規制強化ではなく、住民の安全を守り、安心して暮らせる街づくりを目指すための総合的な施策です。

Ⅲ. 見落とせない複合改正:移動の安全と免許取得の構造改革

2026年には、自転車利用者と自動車利用者の安全な共存を目指すルール新設や、若年層の免許取得を支援する構造改革も施行されます。

自動車が自転車の右側を通過する際のルール新設:安全間隔の確保義務

2026年5月23日までに施行される改正道路交通法により、自動車側にも新たな配慮基準が設けられます。

新設ルールの詳細

- 自動車側の義務:

自動車が特定小型原動機付自転車などの右側を通過する際、両者の間に十分な間隔がない場合は、自動車は間隔に応じた安全な速度で走行しなければなりません - 自転車側の義務:

自転車側も、できる限り道路の左端に寄って走行する義務が課されます

この改正は、自動車対自転車の交通事故において、自動車が自転車の右側に接触するケースが増加していることを受けての対策です。

「十分な間隔」とは具体的にどれくらいか

警察庁のガイドラインでは、自動車が自転車を追い越す際には、最低でも1.5メートル以上の側方間隔を空けることが推奨されています。海外では、この間隔を法律で明確に規定している国もあります。

例えば:

- オーストラリア: 時速60km以下の道路で1m、時速60km超の道路で1.5m

- フランス: 市街地で1m、市街地外で1.5m

- スペイン: 1.5m

日本でも、今回の改正により、この「安全間隔」の考え方が法的に位置づけられることになります。

自転車インフラの整備状況と課題

自転車の歩道走行は原則禁止ですが、車道走行が義務付けられている現状において、日本の自転車専用レーンの設置(自転車通行空間)は約7,570kmと、欧州主要国と比較して半分にも満たない「心もとなさ」があり、物理的な安全確保が不十分です。

主要国の自転車道整備状況:

- オランダ: 約35,000km(人口1,700万人)

- ドイツ: 約76,000km(人口8,300万人)

- 日本: 約7,570km(人口1億2,500万人)

人口比で考えても、日本の整備は大きく遅れています。このため、自動車側にも安全な距離・速度の確保を求めるルールが必要とされています。

仮免許取得年齢の引き下げ:若年層の免許取得支援

人手不足解消や、早生まれの学生が高校卒業までに免許を取得できるようにするため、以下の年齢要件が引き下げられます。

改正内容

- 施行時期: 2026年5月23日までに施行予定、または2026年度に見込まれています

- 改正内容: 準中型免許および普通免許の仮免許の取得可能年齢が、現行の18歳から17歳6カ月に引き下げられます

重要な注意点: 本免許を取得できる年齢は、引き続き18歳で変更ありません。

改正の背景と狙い

この改正の意義は、就職や進学で新生活が始まる4月以降、すぐに運転ができるよう、18歳になる前に教習を終えられるようにすることにあります。

特に、早生まれ(1月~3月生まれ)の高校3年生にとっては大きなメリットとなります。従来は18歳の誕生日を迎えなければ仮免許すら取得できなかったため、卒業までに本免許を取得することが困難でした。今回の改正により、17歳6カ月から教習を開始できるため、高校卒業までに免許取得が完了する可能性が高まります。

また、運送業界や物流業界における深刻な人手不足の解消にも寄与することが期待されています。若年層が早期に免許を取得できることで、就職時点から即戦力として活躍できる環境が整います。

Ⅳ. 業界関係者が問うべき視点:安全意識の改革と課題への対応

2026年の法改正は、単なるルール変更ではなく、交通安全に対する意識そのものを変革することを目的としています。

企業に求められる徹底的な周知対応

生活道路の速度超過や従業員の自転車違反は、企業の社会的信頼低下や業務停滞につながる可能性があります。

企業には、以下の対応が求められます。

法改正内容の社内周知

- 全従業員への情報共有: 2026年4月の青切符制度、9月の生活道路30km/h制限について、メールや社内掲示、研修などを通じて徹底的に周知

- 営業車両を使用する部署への重点教育: 特に配送業務や営業活動で車両を使用する従業員には、生活道路での速度遵守を徹底

- 自転車通勤者への注意喚起: 自転車通勤を認めている企業は、青切符制度の詳細を説明

交通安全教育の強化

- 定期的な安全講習の実施: 年に1~2回、外部講師を招いた交通安全講習を実施

- eラーニングの活用: オンラインで受講できる交通安全教育プログラムの導入

- 事故事例の共有: 社内で発生した交通違反や事故の事例を共有し、再発防止策を検討

自転車利用者が多い企業の特別対応

特に自転車利用者が多い企業は、以下の点を明確に周知する必要があります。

- 青切符の適用条件: 16歳以上が対象であること

- 高額な反則金: ながら運転12,000円など、具体的な金額

- 「指導警告」では済まされない危険行為のライン: どのような行為が青切符の対象となるか

- 通勤経路の見直し: 安全な通勤ルートの確認と推奨

自転車利用の「恐怖感」と今後の安全確保への課題

青切符導入により、自転車は原則として歩道を通行できず、車道左端を走行する義務がより厳しくクローズアップされました。

しかし、日本の道路構造上、バスやトラックが横を通過する際の恐怖感は拭えず、車道における物理的な安全確保が不十分な現状は極めて深刻な課題として残ります。

現場の声:自転車利用者が感じる危険

- 大型車両との並走時の風圧や圧迫感

- 狭い道路での追い抜きの危険性

- 路上駐車車両を避ける際の危険

- 雨天時の視界不良と滑りやすい路面

これらの現実的な危険を考慮すると、「車道走行の原則」だけを強調するのではなく、安全に走行できるインフラ整備が急務です。

今後の課題と解決策

当面は、「指導警告」の弾力運用により、危険のない歩道走行は取り締まられない方針が示されていますが、根本的には以下の対策が必要です。

短期的対策:

- 自転車専用レーンの設置拡充

- 路上駐車の取り締まり強化

- 危険箇所の可視化と注意喚起

中長期的対策:

- 都市計画における自転車インフラの優先的整備

- 生活道路と幹線道路の明確な区分け

- 自転車と自動車の物理的分離(縁石、ポールなどによる)

自転車専用レーンの設置拡充による物理的な区分けが最も有効であり、今後の都市計画やインフラ整備が追いつくかどうかが、真の交通安全実現の鍵となります。

法改正後の取り締まり強化の可能性

2026年4月以降、警察による自転車の取り締まりが強化されることは確実です。特に以下のような場所では、重点的な取り締まりが予想されます。

- 駅周辺や繁華街: 人通りが多く、事故のリスクが高いエリア

- 通学路: 子どもの安全を守るための重点地域

- 交通事故多発地点: 過去に自転車事故が多発している交差点や道路

企業としては、従業員が通勤途中に違反切符を切られることがないよう、事前の教育と意識改革が重要です。

保険加入の重要性:自転車保険の必須化

多くの自治体で自転車保険の加入が義務化されている中、青切符制度の導入により、自転車事故への備えの重要性はさらに高まっています。

自転車保険の種類

- 個人賠償責任保険: 他人にケガをさせたり、物を壊したりした場合の損害賠償に備える

- 傷害保険: 自分自身がケガをした場合の治療費や入院費に備える

- TSマーク付帯保険: 自転車店で定期点検を受けると付帯される保険

企業の対応

従業員が自転車通勤をしている場合、企業として以下の対応を検討すべきです。

- 自転車保険加入の義務化(自転車通勤の条件とする)

- 加入状況の定期確認

- 団体保険の検討(企業が一括で加入)

Ⅴ. 2026年法改正がもたらす未来:交通安全の新時代へ

2026年の一連の法改正は、日本の交通環境を根本から見直す契機となります。

「共存」から「共生」へ:多様な交通手段の調和

自動車、自転車、歩行者という異なる移動手段が、単に「共存」するだけでなく、互いを尊重し合う「共生」の関係を築くことが、今回の法改正の真の目的です。

- 自動車: 速度を抑え、弱者を守る義務

- 自転車: ルールを守り、歩行者に配慮する義務

- 歩行者: 安心して移動できる権利

この三者のバランスが取れた交通環境こそが、理想の姿です。

データで見る効果予測:事故削減の可能性

海外の先行事例や、日本のゾーン30の実績から、2026年の法改正により以下の効果が期待されます。

- 生活道路での死亡事故: 30~40%減少の可能性

- 自転車関連事故: 青切符による抑止効果で10~20%減少の可能性

- 重傷事故の減少: 速度低下により重症化リスクが大幅に低減

もちろん、これらの効果を実現するには、法改正だけでなく、インフラ整備と国民の意識改革が不可欠です。

技術革新との連携:未来の交通安全システム

2026年の法改正は、現時点での最善策ですが、将来的には以下のような技術革新との連携も期待されます。

- 自動運転技術: 生活道路での速度自動制限システム

- AIによる危険予測: カメラとAIで歩行者の飛び出しを予測し、自動ブレーキを作動

- スマート道路: IoT技術を活用し、リアルタイムで交通状況を把握・制御

- 自転車検知システム: 自動車が自転車を検知し、安全距離を自動確保

法改正は第一歩であり、技術との融合によって、さらに高度な安全システムが構築されていくでしょう。

【結び】安全網の再編成:私たち一人ひとりができること

この一連の法改正は、まるで日本の道路に張り巡らされた「安全網」を再編する作業に例えられます。生活道路の網目を細かく(30km/h制限)、そして自転車という移動手段に新たな責任の結び目(青切符)を設けることで、より堅牢な安全基盤を目指しているのです。

業界のプロフェッショナルとして、この変化を深く理解し、適切な対応をとることが、リスクマネジメントと社会貢献の両面で不可欠となります。

私たち一人ひとりができること

自動車ドライバーとして:

- 生活道路では時速30kmを厳守する

- 自転車を追い越す際は十分な間隔を確保する

- 急がない、焦らない運転を心がける

自転車利用者として:

- 車道左側通行の原則を守る

- 信号無視、一時停止無視をしない

- ながらスマホは絶対にしない

- 歩道走行時は徐行し、歩行者を最優先する

歩行者として:

- 横断歩道以外での横断を避ける

- スマホを見ながらの歩行をしない

- 交通ルールを子どもに教える

企業・組織として:

- 従業員への徹底的な周知と教育

- 安全運転管理体制の強化

- 自転車保険加入の推奨・義務化

- コンプライアンス意識の向上

2026年の法改正は、私たち一人ひとりが、自らの交通手段に関わらず、道路を利用する全ての人への配慮と、ルールの再確認を促す、重要な契機と言えるでしょう。

交通安全は、法律や罰則だけで実現するものではありません。私たち一人ひとりの意識と行動の変革こそが、真の安全な交通社会を創り上げる原動力となるのです。

【参考資料・関連リンク】

- 警察庁:道路交通法改正について

- 国土交通省:生活道路の交通安全対策

- 各都道府県警察:交通安全情報

本記事は2026年の道路交通法改正に関する最新情報(2025年11月時点)をもとに作成しています。法改正の詳細や施行日は変更される可能性がありますので、最新情報は警察庁や各都道府県警察のウェブサイトでご確認ください。. 例外:歩道を通行できる場合

原則は車道走行ですが、以下の3つの条件のいずれかに該当する場合、例外的に歩道を通行することが認められています。

【例外1】標識や標示で歩道通行可とされている場合

「普通自転車歩道通行可」の標識等がある歩道では、自転車の通行が許可されています。この標識は、青地に白で自転車と歩行者の図柄が描かれたものです。

【例外2】運転者が特定の年齢層または身体条件に該当する場合

13歳未満の児童・幼児、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転する場合は、標識の有無に関わらず歩道を通行することができます。これは、車道走行が危険と判断される年齢層や身体状況を考慮した措置です。

【例外3】やむを得ない場合

道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、安全確保のためやむを得ないと認められるときは歩道通行が許可されます。

歩道通行時の厳格なルール

歩道を通行できる場合でも、以下の厳格なルールを守らなければなりません。

- 通行場所:

歩道の中央から車道寄りの部分を通行しなければならない。建物側を走ってはいけません。 - 速度:

徐行(直ちに停止することができるような速度)で走行すること。自転車については時速6~8㎞程度での走行が徐行と考えられています。これは、歩行者の歩く速度(時速4㎞程度)を大きく上回らない速度です。 - 歩行者優先:

歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。歩道は「歩行者が優先」であり、自転車はあくまで「例外的に通行を許可されている」立場です。 - 自転車通行指定部分がある場合:

歩道に青い自転車マークが描かれた「普通自転車通行指定部分」がある場合は、その部分を通行しなければなりません。

これらのルールを守らずに歩道を走行した場合、2026年4月以降は6,000円の反則金が科される可能性があります。

自転車専用道路・自転車レーン

近年、都市部を中心に整備が進められているのが、自転車専用の通行空間です。

- 自転車道:

縁石や柵などで車道と物理的に分離された自転車専用の道路。自転車はやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。 - 自転車専用通行帯(自転車レーン):

車道の一部に青い帯状の路面標示で設けられた自転車専用の通行帯。道路標識等により通行の区分が指定されている場合には、指定された車両通行帯を通行しなければならないとされています。

しかし、日本の自転車専用通行空間の整備状況は約7,570kmと、欧州主要国と比較して半分にも満たない「心もとなさ」があり、物理的な安全確保が不十分なのが現状です。

路側帯の走行

路側帯は車道の路端に設けられた歩行者が通行するエリアで、歩行者の妨げにならないように走行することができます。ただし、以下の点に注意が必要です。

- 歩行者用路側帯は通行不可:

白線が二重に引かれた歩行者用路側帯は、自転車の通行ができません - 左側通行が原則:

路側帯でも左側通行が原則で、双方向の通行はできません - 歩行者優先:

歩行者がいれば通行を妨げることはできません