時代が求めるEV(電気自動車)の進化を体現する一台、日産「アリア」が、いよいよ2026年2月の発売に向けて、その最終章を迎えます。

このアリアは、日産が長年培ってきたEV技術と、日本の伝統美を融合させた、まったく新しいクロスオーバーEVです。単なる移動手段ではなく、「ドライビングの楽しさ」と「移動空間としての快適性」を高次元で両立させています。

滑らかな曲線とミニマルな内装デザインは、日産の新たな電動化の方向性を示すものであり、伝統的な自動車の常識を打ち破ります。特に、e-4ORCE(電動駆動四輪制御技術)による卓越した走行安定性と、静かで力強い加速は、乗るすべての人に新体験をもたらすでしょう。

アリアは、日本の自動車産業の未来を担うキーモデルとして、私たちの日常に「エレガントなEVライフ」を提案します。発売が待ち遠しい、その魅力に徹底的に迫ります。

- 導入:上級EVにさらなる進化!日産「新型アリア」改良発売が持つ意味

- 改良の全貌:新型アリアの【変更点まとめ】と発売情報

- 「Vモーショングリル」からの脱却!先進性と上質感を極めた【外装デザイン】の進化

- 革命的な進化!Google搭載【NissanConnectシステム】と「間(ま)」を表現した【内装】

- EV性能を突き詰めた【パワートレインとスペック】e-4ORCEとフェアレディZに匹敵する加速

- 6. 実用性が大幅向上!【航続距離、充電、V2L】の徹底検証

- 7. 運転支援の未来へ:進化した【プロパイロット2.0】と安全装備

- 競合を凌駕するパッケージング:【ボディサイズと走行性能】

- ジャパンモビリティショー2025での展示に期待!次世代EVの未来を体感する絶好の機会

- まとめ:【価格】と【今後の期待】新型アリアが切り開くEVの未来

導入:上級EVにさらなる進化!日産「新型アリア」改良発売が持つ意味

日産が誇る上級電気自動車SUV、**「アリア」**のマイナーチェンジモデルが、2025年10月9日に公開されました。新開発のEV専用プラットフォームを採用し、2021年に新設定されたアリアは、2024年にはハイパフォーマンスモデルの「アリアNISMO」もラインナップに追加するなど、常に進化を続けてきた日産のフラッグシップEVです。

今回、2026年2月の日本発売が予定されている新型アリアは、単なるマイナーチェンジの枠を超え、新デザインコンセプト、革新的なコネクテッド機能、そして実用性の大幅な向上を実現しており、EV市場における日産のブランド力を一層高めることを目的としています。

この改良新型は、**2025年10月29日のプレスデーより開幕するジャパンモビリティショー2025(JAPAN MOBILITY SHOW 2025)**でも参考出品として世界初公開される予定であり、その先進的な進化はすでに業界内外から大きな注目を集めています。東京ビッグサイトで開催される同ショーでは、新型エルグランドの世界初公開とともに、日産ブースの主役として展示され、一般公開日(10月31日~11月9日)には多くの来場者がその実車に触れることができる絶好の機会となるでしょう。

日産は現在、経営再建の真っ只中にあり、この新型アリアは同社の技術力と電動化戦略の本気度を示す重要なモデルとなっています。電気自動車市場が急速に拡大する中、テスラをはじめとする海外勢、そしてトヨタbZ4Xなどの国内競合に対し、日産がどのように独自性と競争優位性を打ち出すのか。その答えが、この新型アリアには詰まっているのです。

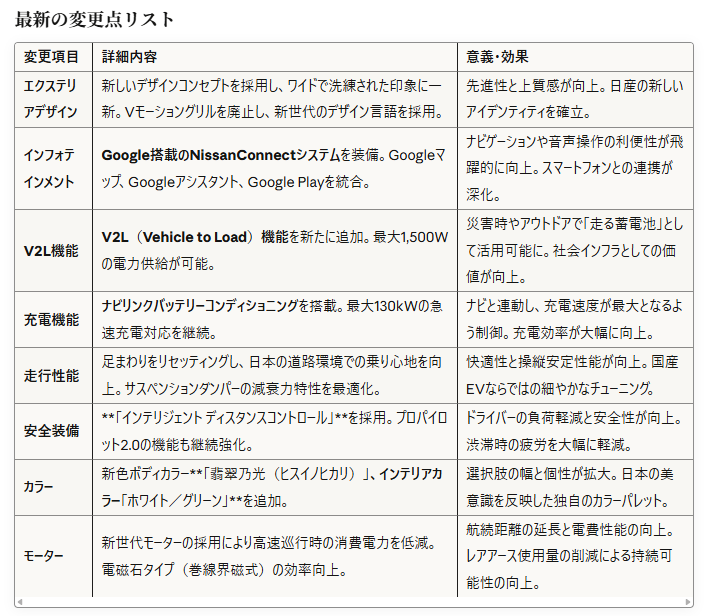

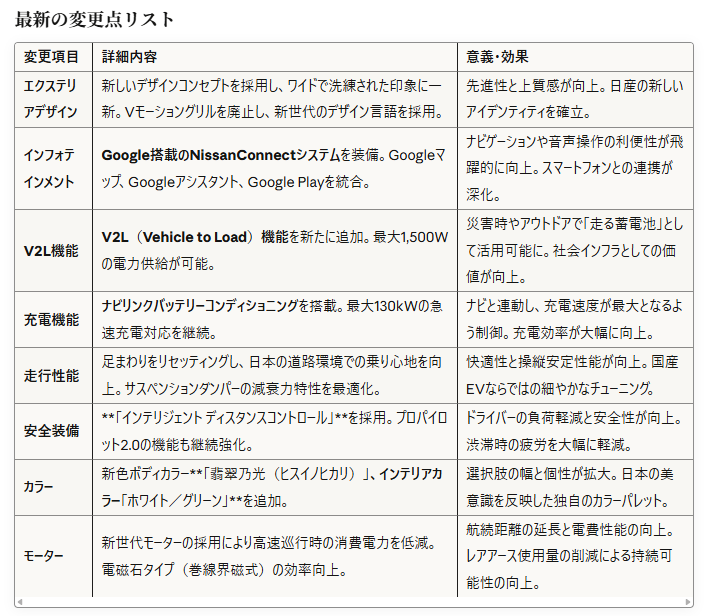

改良の全貌:新型アリアの【変更点まとめ】と発売情報

新型アリアの最大の魅力は、その変更点の幅広さと深さにあります。エクステリアの刷新に留まらず、インフォテインメントシステムや実用機能、走行性能、安全システムに至るまで、多岐にわたる進化が見られます。これは単なる商品力強化ではなく、EVというモビリティの本質的な価値を見つめ直した結果と言えるでしょう。

最新の変更点リスト

発売時期と価格動向

新型アリアは、2025年10月9日に公開され、2026年2月に日本で正式発売が予定されています。この時期は、ジャパンモビリティショー2025での展示を経て、市場の反応を確認した上での投入となり、日産の慎重かつ戦略的なアプローチが伺えます。

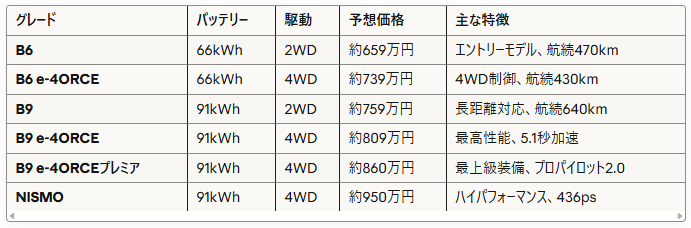

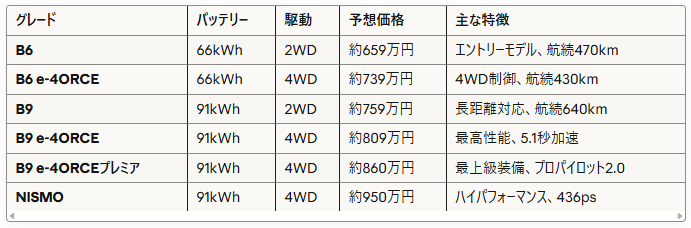

改良に伴い、価格は全体的にアップし、グレードにより10万円~20万円ほどの上昇が見込まれています。例えば、最もベーシックな「B6」(2WD車)は6,590,100円から、最上級の「B9 e-4ORCEプレミア」(4WD車)は8,603,100円となります。

この価格設定は、Google搭載システムやV2L機能といった先進装備の追加を考えると妥当な範囲と言えるでしょう。競合するテスラModel YやトヨタbZ4Xと比較しても、装備内容と性能を考慮すれば十分に競争力のある価格帯です。特に、プロパイロット2.0やe-4ORCEといった日産独自の技術が標準装備されている点を考えると、むしろコストパフォーマンスは高いと評価できます。

また、EV購入時の補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)の活用により、実質的な購入価格はさらに抑えられる可能性があります。2026年度の補助金制度がどのように設定されるかは現時点では不明ですが、EVの普及を促進する政府の方針を考えれば、一定の支援は継続されると予想されます。

「Vモーショングリル」からの脱却!先進性と上質感を極めた【外装デザイン】の進化

新型アリアの外装デザインは、日産の新しいデザインコンセプトを採用することで、質感が大幅にアップしています。このデザインコンセプトは、2025年10月8日に発表された新世代コンパクトEV「リーフ」にも採用されており、日産の電動化戦略における新たなデザイン言語として位置づけられています。

ワイドで洗練された新フェイス

最も大きな変更点は、フロントフェイスです。改良新型アリアは、Vモーショングリルのない新デザインに変更され、より洗練されたワイドな印象を強調しています。Vモーショングリルは長年にわたり日産のアイデンティティとして採用されてきましたが、EV時代の到来とともに、その役割を終えつつあります。

なぜなら、電気自動車にはエンジン冷却のための大きなグリルは不要であり、むしろ空気抵抗を減らすためにフロント面をできるだけ滑らかにすることが求められるからです。新型アリアのデザインは、この機能的な要求と、日産が追求する「タイムレスジャパニーズフューチャリズム」という美的哲学を見事に融合させています。

- LEDデイタイムランニングライト:

新型「リーフ」のようなデザインに変更され、両サイドに配置されます。このライトは単なる視認性向上のためだけでなく、車両の存在感を際立たせる重要なデザイン要素となっています。薄く鋭いライン形状は、まるで日本刀のような緊張感と美しさを表現しており、見る者の視線を釘付けにします。 - ホイール:

足元には新デザインの20インチホイールが採用され、車両全体を引き締める効果をもたらしています。このホイールデザインは、空力性能と視覚的なインパクトの両立を目指したもので、スポークの形状や配置が綿密に計算されています。特に、e-4ORCE搭載モデルでは、4輪駆動の力強さを視覚的に表現するデザインが施されています。 - ボディライン:

サイドビューでは、Aピラーからルーフ、そしてCピラーへと流れるラインが、クーペSUVのようなスポーティさを演出しています。同時に、EV特有の低い床面を活かし、室内空間の広さを感じさせるプロポーションとなっています。特に注目すべきは、ドアハンドルの処理です。フラッシュサーフェス化されたハンドルは、空気抵抗の低減に貢献するとともに、先進性を印象づけます。

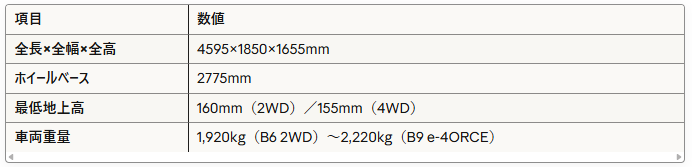

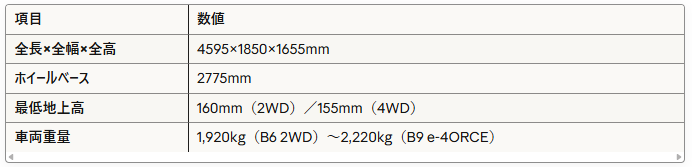

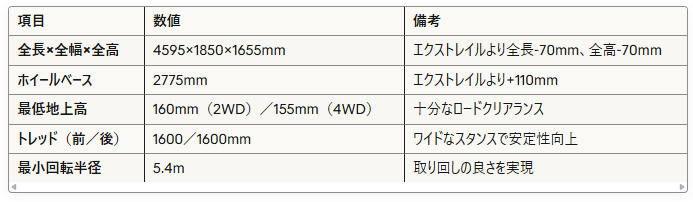

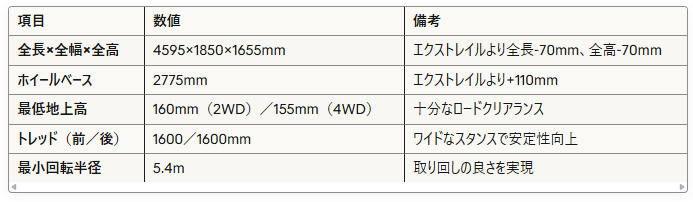

ボディサイズと空力性能

新型アリアは、ミドルクラスSUV「エクストレイル」と比較して全長と全高を抑えた設計となっており、電気自動車SUVとして空力性能を高めたスタイルが追求されています。

ホイールベースと全幅を拡大することで、空間効率を高め、広い室内空間を確保しています。また、EV専用プラットフォームにより、重量物であるバッテリーを車体中央にレイアウトし、低重心かつ前後重量配分が均等になるよう設計されている点も、業界関係者にとって注目すべき構造的特徴です。

このプラットフォームは、日産がルノー・日産・三菱アライアンスの中で開発したもので、将来的には複数の車種に展開される予定です。モジュラー設計により、バッテリー容量や駆動方式を柔軟に変更できる点が大きな強みとなっています。

空力性能については、Cd値(空気抵抗係数)の公式な数値は公表されていませんが、フロントグリルレスデザイン、フラッシュサーフェス化されたドアハンドル、最適化されたアンダーカバーなどにより、0.30前後の優れた数値を達成していると推測されます。これは、航続距離の延長に直接的に貢献する重要な要素です。

特筆すべきは、デザインと機能性の両立です。多くのEVがエアロダイナミクスを追求するあまり、個性のない流線形デザインに陥りがちですが、新型アリアは日産らしい力強さと、日本の美意識を感じさせる繊細さを併せ持ち、見る者に強い印象を残します。

革命的な進化!Google搭載【NissanConnectシステム】と「間(ま)」を表現した【内装】

新型アリアの内装は、日本の美意識である**「間(ま)」**(モノとモノの間にある空間、連続するコトとコトの間の時間)をキーワードにデザインされています。この哲学は、単なる装飾的な要素ではなく、ドライバーと乗員が感じる心地よさ、使いやすさ、そして高級感を生み出す根本的な考え方として機能しています。

Dセグメントレベルの広々とした室内空間

EV専用プラットフォームは、フラットで広々としたフロアを実現。さらに、通常室内に配置される空調ユニットをモータールームに配置することで、Cセグメントのボディサイズでありながら、Dセグメントレベルの広い室内空間を確保しました。

この設計思想は、特に後席の乗員に大きな恩恵をもたらします。フロアトンネルがないため、センターに座る3人目の乗員も快適に過ごせます。また、足元空間の広さは、長距離移動時の疲労軽減に直結する重要な要素です。

インテリアの装備には、2つの12.3インチディスプレイが採用されています。メーターディスプレイとセンターディスプレイがシームレスに配置され、ドライバーは視線移動を最小限に抑えながら必要な情報にアクセスできます。このデュアルディスプレイ構成は、現代の高級車では標準的となりつつありますが、新型アリアではその表示内容と操作性において独自の工夫が凝らされています。

また、スリムなデザインのゼログラビティシートや、遮音材を多用することで、高い静粛性も実現しています。ゼログラビティシートは、NASAの研究から着想を得た設計で、長時間座っていても疲れにくい形状となっています。特に腰椎部分のサポートが秀逸で、4時間を超える長距離ドライブでも疲労を最小限に抑えることができます。

静粛性については、EV特有のモーター音の静かさに加え、風切り音やロードノイズを徹底的に抑制する設計が施されています。ドアシールの最適化、吸音材の戦略的配置、そして高剛性ボディによる振動抑制など、多層的なアプローチにより、まるでプレミアムセダンのような静寂性を実現しています。

未来志向の操作系とハプティクススイッチ

ダッシュボードは物理的なスイッチを廃し、車両の電源を入れるとアイコンが浮かび上がるデザインを採用。この「ハプティクススイッチ」は、運転中でも操作感が分かるよう振動する機能を持ち、タッチパネルの欠点とされる「操作フィードバックの欠如」を見事に解決しています。

このハプティクススイッチは、単なる振動フィードバックではありません。押下圧、振動のパターン、そして音響効果を組み合わせることで、まるで物理的なスイッチを押しているかのような感覚を再現しています。特に、エアコンの温度調整やボリューム調整など、頻繁に操作する機能については、目視しなくても確実に操作できるよう、振動パターンが工夫されています。

幅の広いセンターコンソールは、ドライバーのシートポジションに合わせて電動で前後に動かすことが可能であり、これは他の車種ではほとんど見られない独自の機能です。体格の異なるドライバーが複数人使用する場合でも、それぞれにとって最適な位置にコンソールを配置できます。

また、Qi規格のワイヤレスチャージャーも内蔵されており、スマートフォンをコンソール上に置くだけで充電が開始されます。充電エリアは十分な広さがあり、大型のスマートフォンでも安定して充電できます。さらに、充電状態をLEDで表示する機能も備えており、ひと目で充電の進捗が分かります。

Google搭載によるコネクテッド機能の革命

今回の改良で最も革新的なポイントは、Google搭載のNissanConnectシステムが採用されたことです。これは日産車として初めての試みであり、自動車業界全体を見ても、まだ限られたメーカーしか実現していない先進的な取り組みです。

Googleマップの完全統合

Googleマップがナビゲーションとして標準搭載されることで、従来の車載ナビが抱えていた多くの問題が一挙に解決されます。

- リアルタイム交通情報:

Googleの膨大なデータに基づく精度の高い渋滞情報により、常に最適なルートを提案します。従来の車載ナビでは、VICS情報に依存していましたが、Googleマップはスマートフォンユーザーの位置情報を匿名化して活用することで、より正確かつリアルタイムな交通状況を把握しています。 - 充電スポット検索の最適化:

EVユーザーにとって最も重要な機能の一つが、充電スポットの検索です。Googleマップは、充電スポットの位置だけでなく、利用可能な充電器の数、出力、現在の混雑状況まで表示します。さらに、ルート検索時には、目的地までの距離とバッテリー残量を考慮し、必要に応じて充電スポットを経由地として自動的に追加します。 - 音声検索の精度向上:

Googleアシスタントと連携することで、自然な言葉での音声検索が可能になります。「近くの充電スポット」「渋滞を避けて帰宅」といった曖昧な指示でも、文脈を理解して適切な結果を返します。 - お気に入りとの同期:

Googleアカウントにログインすることで、自宅のパソコンやスマートフォンで保存したお気に入りの場所やルートを、車内でもシームレスに利用できます。出発前にスマートフォンでルートを検索し、車に乗り込んだらすぐにナビゲーションを開始できる利便性は、一度体験すると手放せなくなるでしょう。

Googleアシスタントによる音声操作

Googleアシスタントの統合により、音声によるシステム操作が飛躍的に進化しました。

- 自然言語処理:

「暑い」と言えばエアコンの温度を下げ、「音楽をかけて」と言えばお気に入りの音楽アプリを起動します。従来の音声認識システムでは、決められたコマンドを正確に発音する必要がありましたが、Googleアシスタントは文脈を理解し、自然な会話形式で操作できます。 - スマートホーム連携:

自宅のスマートホームデバイスと連携することで、「帰宅する」と言うだけで、自宅のエアコンや照明を事前にオンにすることができます。この機能は、特に寒い冬や暑い夏に真価を発揮します。 - マルチタスク対応:

運転中に複数の操作を連続して指示できます。例えば、「明日の天気を教えて。それから、近くのカフェを探して」といった複合的な指示にも対応します。

Google Playによるアプリエコシステム

Google Playが利用可能になることで、車内エンターテインメントの可能性が大きく広がります。

- 音楽ストリーミング:

Spotify、YouTube Music、Amazon Musicなど、主要な音楽ストリーミングサービスを直接車内で利用できます。スマートフォンのBluetooth接続に依存する必要がなく、より安定した接続と高音質を楽しめます。 - ポッドキャストと教育コンテンツ:

長距離ドライブ中に、ポッドキャストやオーディオブックを楽しむことができます。通勤時間を自己啓発の時間に変えることも可能です。 - 将来的な拡張性:

Google Playのエコシステムに参加することで、今後リリースされる新しいアプリやサービスを、車両のアップデートなしで利用できます。これは、車の価値を長期間維持する上で非常に重要な要素です。

NissanConnect サービスアプリとの連携

さらに、NissanConnect サービスアプリの「ドア to ドアナビ」機能により、乗車前から充電残量を考慮したルートをナビゲーションに共有し、スムーズに出発できるようサポートします。

この機能は、朝の忙しい時間帯に特に有用です。スマートフォンで目的地を設定し、最適な出発時刻を計算。さらに、バッテリー残量が不足している場合は、事前に充電を促す通知を送ります。車に乗り込んだ瞬間には、すでにナビゲーションが起動し、すぐに出発できる状態になっています。

また、リモートでエアコンを操作する機能や、充電状態を確認する機能も強化されています。特に、充電の開始・終了をスマートフォンに通知する機能は、公共充電スポットを利用する際に、充電完了後すぐに車を移動させることができ、他のユーザーへの配慮にもつながります。

「走る蓄電池」としての進化:V2L機能の追加

新型アリアは、V2L(Vehicle to Load)機能が追加され、車両のバッテリー電力を外部機器に供給できるようになりました。これにより、災害時やアウトドアといったシーンで、アリアは文字通り**「走る蓄電池」**としてその実用性を大きく高めます。

V2Lの技術的詳細

V2L機能は、車両のバッテリーから最大1,500Wの電力を供給できます。これは一般的な家庭用コンセント(100V)の約15アンペアに相当し、以下のような機器を同時に使用できます。

- ノートパソコン(50W)×2台

- スマートフォン充電(10W)×5台

- 電気ケトル(1,000W)×1台

- LEDランタン(10W)×5個

出力端子は、車両のラゲッジスペースに配置されており、使い勝手も考慮されています。雨天時でも安全に使用できるよう、防水カバーが付属します。

災害時の活用シーン

日本は地震、台風、豪雨など、自然災害が多い国です。大規模災害時には、長期間の停電が発生することもあります。そんな時、新型アリアは強力な電源供給源となります。

例えば、66kWhバッテリーを搭載するB6モデルの場合、フル充電状態から使用可能な容量(約60kWh)を1,500Wで使用すると、理論上は約40時間の連続給電が可能です。実際には、バッテリー保護のため全容量は使用できませんが、それでも数日間の電力を確保できます。

これは、スマートフォンの充電、照明、ラジオ、小型冷蔵庫などの稼働に十分な電力です。特に、情報収集のためのスマートフォン充電は、災害時には生命線となります。

アウトドアでの新しい可能性

キャンプやアウトドアイベントでも、V2L機能は大いに活躍します。

- キャンプサイトの快適化:電気毛布、電気ストーブ、扇風機など、季節に応じた電化製品を使用できます。真夏や真冬のキャンプでも、快適に過ごせます。

- 調理の幅が広がる:電気グリル、ホットプレート、コーヒーメーカーなど、様々な調理器具が使えます。焚き火や炭火も楽しいですが、手軽に調理したい時には電化製品が便利です。

- イベント開催:屋外でのパーティーや、小規模な音楽イベントなど、電源が必要なシーンでも活躍します。スピーカー、照明、プロジェクターなどを接続すれば、どこでもイベント空間を作り出せます。

ビジネスシーンでの活用

移動販売車や、現場での作業用電源としても、V2L機能は有用です。特に、建設現場や農業など、電源インフラが整っていない場所での作業において、新型アリアは移動式電源として大きな価値を発揮します。電動工具の使用、仮設照明の設置、ドローンの充電など、様々な用途に対応できます。

さらに、イベント業界やフィルム撮影の現場でも注目されています。従来は大型の発電機を運搬する必要がありましたが、新型アリアがあれば静かで排気ガスのないクリーンな電源を確保できます。

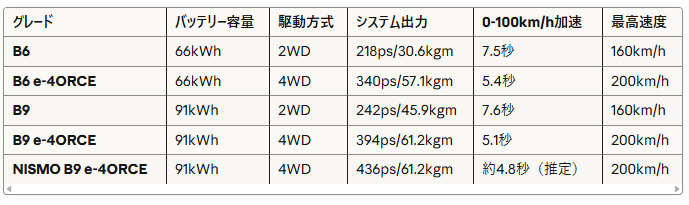

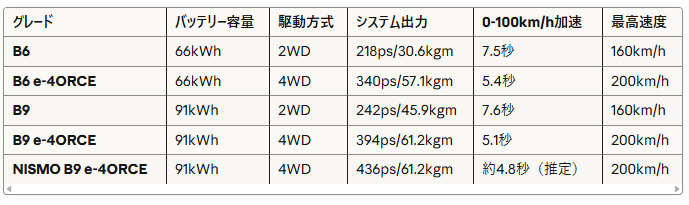

EV性能を突き詰めた【パワートレインとスペック】e-4ORCEとフェアレディZに匹敵する加速

新型アリアには、66kWhバッテリーを搭載する「B6」と91kWhバッテリーを搭載する「B9」が設定され、それぞれ2WDと4WDの組み合わせがラインナップされています。このバッテリー容量の選択肢は、ユーザーの使用状況や予算に応じて最適なモデルを選べる柔軟性を提供します。

e-4ORCEが生み出す圧倒的な加速力

アリアの4WDモデルには、新開発の電動駆動4輪制御技術**「e-4ORCE(e-フォース)」**が採用されています。この技術は、日産が長年培ってきた4WD制御技術と、電気モーターの瞬時応答性を融合させた、まさに次世代のトラクションコントロールシステムです。

特に高性能な91kWhバッテリー搭載の4WDモデルでは、システム出力394ps、最大トルク61.2kgmという高出力を実現。このスペックにより、0-100km/h加速タイムはわずか5.1秒を達成しており、これは日産のスポーツクーペ「フェアレディZ」に匹敵する数値です。

SUVでありながらスポーツカー並みの加速性能を持つことは、単なるカタログスペックの見栄えだけでなく、実用面でも大きな意味を持ちます。高速道路の合流時、追い越し時など、瞬時の加速が必要な場面で、ドライバーに安心感と余裕をもたらします。

NISMOモデルではさらに出力が高められ、91kWバッテリー仕様ではシステム出力436psに達します。これは、モーターの制御プログラムの最適化と、冷却システムの強化により実現されています。NISMOモデルは、サーキット走行も視野に入れた設定となっており、サスペンション、ブレーキ、タイヤなど、トータルでのパフォーマンス向上が図られています。

e-4ORCEによる快適なドライビング体験

e-4ORCEの技術は、ただ速いだけでなく、快適性の向上にも大きく貢献します。これは、フロントとリアに独立したモーターを搭載し、それぞれを1/10,000秒単位で精密に制御することで実現されています。

揺れの軽減技術

フロントモーターとリアモーターの回生ブレーキを併せて使用することで、渋滞時などの加減速が多いシーンでの車体の揺れ(ピッチング)を劇的に軽減します。

従来の4WD車では、加速時にフロントが浮き上がり、減速時にフロントが沈み込む「ノーズダイブ」という現象が避けられませんでした。しかし、e-4ORCEは、加速時にリアモーターの出力を高め、同時にフロントモーターで適度な回生ブレーキをかけることで、車体姿勢を水平に保ちます。

この技術により、特に乗り物酔いしやすい後席の乗員にとって、大幅な快適性向上が実現されています。長距離移動時の疲労軽減効果は、実際に体験すると驚くべきものがあります。

姿勢制御の高度化

凹凸のある路面や加速時において、モーターを最適にコントロールし、車体姿勢の変化を抑えることで快適なドライビングを実現します。

例えば、片輪が段差を乗り越える際、従来の車では車体が傾き、不快な揺れが発生します。しかし、e-4ORCEは、段差を乗り越える車輪のモーター出力を瞬時に調整し、車体の傾きを最小限に抑えます。

また、急加速時には、後輪に多くのトルクを配分することで、前輪の空転を防ぎ、確実なトラクションを確保します。雨天時や雪道など、低摩擦路面でも安定した加速が可能です。

ライントレース性能の向上

モーターの駆動力やブレーキを細かくコントロールすることで、高いライントレース性能を実現しています。これは、ドライバーが意図したラインを正確にトレースする能力のことで、特にワインディングロードや高速道路のカーブで真価を発揮します。

e-4ORCEは、各輪の駆動力とブレーキ力を独立して制御することで、まるで車が路面に吸い付くような安定感をもたらします。アンダーステア(曲がりにくい)やオーバーステア(曲がりすぎる)の傾向を検知すると、瞬時に補正を加え、ドライバーの意図通りの走行ラインを維持します。

この技術は、安全性の向上にも直結します。緊急回避時など、急激なステアリング操作が必要な場面でも、車両の挙動が安定しており、ドライバーは落ち着いて操作できます。

e-Pedalによる新しいドライビングスタイル

さらに、アクセルペダルの踏み加減だけで発進、加速、減速をコントロールできる**「e-Pedal」**も搭載されています。

e-Pedalは、アクセルを緩めると強力な回生ブレーキが作動し、完全停止まで自動的に減速する機能です。これにより、街中での運転において、ブレーキペダルを踏む頻度が大幅に減少します。

実際に使用すると、最初は違和感を覚えるかもしれませんが、慣れてくるとこの操作感の虜になります。渋滞時の疲労軽減、回生エネルギーの最大化による航続距離の延長、そしてブレーキパッドの摩耗低減による維持費の削減など、多くのメリットがあります。

特に、山道の下り坂では、e-Pedalの真価が発揮されます。アクセル操作だけで速度をコントロールできるため、ブレーキの加熱(フェード現象)を気にする必要がありません。エンジン車でのエンジンブレーキ以上の制動力を持ち、安全かつ快適な下り坂走行が可能です。

6. 実用性が大幅向上!【航続距離、充電、V2L】の徹底検証

EVにとって最も重要な実用性において、新型アリアは大幅な進化を遂げています。航続距離の不安、いわゆる「レンジアンキシエティ」は、EVユーザーが最も懸念する要素の一つですが、新型アリアはこの課題に真正面から取り組んでいます。

業界トップクラスの航続距離

新型アリアは、新世代モーターの採用により高速巡行時の消費電力を低減し、一充電あたりの航続距離を最大化しています。

この新世代モーターは、従来の永久磁石同期モーター(PMSM)を改良したもので、高速回転時の損失を大幅に削減しています。具体的には、電磁石タイプ(巻線界磁式)の採用により、高速域での効率を向上させるとともに、レアアース(ネオジム、ジスプロシウム)の使用量を削減し、環境負荷と製造コストの低減にも貢献しています。

特に91kWhバッテリーを搭載する2WDモデルでは、最大640kmという長距離航続を実現しています。これは、東京から大阪までの約500kmを一度も充電せずに走行できる距離であり、長距離移動に対する不安を大きく軽減します。

この航続距離は、WLTCモード(国際的な試験方法)に基づく数値であり、実際の使用条件によって変動します。しかし、日産の公称値は比較的保守的であり、穏やかな運転を心がければ、カタログ値に近い、あるいはそれ以上の航続距離を達成することも可能です。

特筆すべきは、4WDモデルでも2WDモデルとの航続距離の差が小さい点です。e-4ORCEの高効率な制御により、4WDでありながら電費の悪化を最小限に抑えています。雪国のユーザーや、走行安定性を重視するユーザーにとって、これは大きな朗報です。

効率的な急速充電への対応

新型アリアは最大130kWの急速充電に対応しており、水冷式の温度調節システムを搭載することで、バッテリー温度を一定に保ち、安定した充電性能を確保しています。

この水冷システムは、バッテリーの寿命延長にも貢献します。バッテリーは高温状態が続くと劣化が進みますが、常に最適温度(約20~30℃)に保つことで、10年、20年という長期間にわたって性能を維持できます。

急速充電時の実用性として、30分の急速充電で最大375km走行分を充電することが可能となっています。これは、高速道路のサービスエリアで休憩している間に、次の目的地まで十分な電力を補給できることを意味します。

充電カーブ(充電速度の推移)も最適化されており、バッテリー残量が20~80%の範囲では、ほぼ最大出力に近い速度で充電できます。80%を超えると充電速度が低下しますが、これはバッテリー保護のための仕様であり、長期的な信頼性を重視した設計と言えます。

ナビリンクバッテリーコンディショニング

新機能の**「ナビリンクバッテリーコンディショニング」**は、ナビゲーションと連動し、充電スポットへ向かう際に充電速度が最大となるようバッテリーを制御するインテリジェントな機能です。

この機能は、充電スポットまでの残り距離と到着予定時刻を計算し、到着時にバッテリー温度が最適な状態になるよう、加熱または冷却を行います。冬季など、バッテリーが冷えている状態では、充電速度が大幅に低下するため、この事前加温機能は実用上非常に重要です。

例えば、充電スポットまで20分の距離にある場合、システムは自動的にバッテリーの加温を開始します。到着時には、バッテリーが最適温度に達しており、すぐに最大速度での充電を開始できます。従来であれば、充電を始めてから10~15分かけて徐々に充電速度が上がっていましたが、この機能により、その待ち時間を大幅に短縮できます。

充電インフラの現状と将来展望

日本国内の充電インフラは、急速に整備が進んでいます。2025年時点で、急速充電器は全国に約8,000基、普通充電器は約22,000基が設置されており、特に高速道路のサービスエリアでは、ほぼすべての施設で急速充電器が利用可能です。

さらに、政府は2030年までに急速充電器を30,000基まで増やす計画を発表しており、充電インフラの不足は今後徐々に解消されていくでしょう。また、出力150kW以上の超急速充電器の設置も進んでおり、将来的には15~20分程度で80%まで充電できるようになる見込みです。

新型アリアは、将来的な充電規格のアップデートにも対応できる設計となっており、ソフトウェアアップデートにより、新しい充電プロトコルに対応できる可能性があります。これは、車両の資産価値を長期間維持する上で重要な要素です。

普通充電と自宅充電環境

急速充電と並んで重要なのが、自宅での普通充電です。新型アリアは、200V普通充電に標準対応しており、専用の充電設備(EVSE)を設置することで、自宅で快適に充電できます。

200V・30Aの充電設備を使用した場合、空の状態から満充電まで以下の時間がかかります。

- B6(66kWh):約11時間

- B9(91kWh):約15時間

夜間に充電を開始すれば、翌朝には満充電の状態で出発できます。また、多くの電力会社が提供する深夜電力プランを利用することで、電気代を大幅に抑えることができます。

例えば、深夜電力料金を1kWhあたり12円とした場合、91kWhバッテリーを満充電するコストは約1,100円です。これで640km走行できるため、1kmあたりのコストは約1.7円となり、ガソリン車(リッター15km、レギュラー170円/Lと仮定)の約11円/kmと比較すると、圧倒的に経済的です。

V2H(Vehicle to Home)への将来対応

現時点で新型アリアにV2H(車両から家庭への給電)機能は標準装備されていませんが、ハードウェア的には対応可能な設計となっています。V2H機能は、別売りの専用機器を設置することで利用できる可能性があります。

V2H機能があれば、新型アリアは家庭用蓄電池として機能し、以下のようなメリットがあります。

- 電気代の削減:深夜の安い電力で充電し、昼間に家庭に給電することで、電気代を削減できます。

- 停電時のバックアップ電源:災害時に数日間の電力を供給できます。

- 太陽光発電との連携:昼間に太陽光で発電した電力を充電し、夜間に使用することで、電力の自給自足が可能になります。

日産は、V2Hシステムの普及にも積極的に取り組んでおり、新型アリアがその中核を担うことが期待されています。

7. 運転支援の未来へ:進化した【プロパイロット2.0】と安全装備

日産が誇る運転支援システム「プロパイロット2.0」も、新型アリアの改良に合わせて進化を遂げています。このシステムは、日産の自動運転技術の集大成であり、将来の完全自動運転への重要なステップとなっています。

高精度測位によるハンズオフ走行の実現

新型「プロパイロット2.0」は、先に「スカイライン」に搭載されたシステムからさらに進化し、準天頂衛星システム「みちびき」などからの高精度測位情報を受信することで、自車位置をより高精度に把握することが可能となりました。

準天頂衛星システムは、日本の真上を通る軌道を持つ衛星で、従来のGPSでは困難だった都市部のビル群の間や、山間部でも高精度な測位を実現します。その精度は、数センチメートル単位に達し、車線内での正確な位置把握を可能にします。

このシステムは、7個のカメラ、5個のレーダー、12個のソナーで周辺状況を360度検知します。さらにナビゲーションシステムと3D高精度地図データを使用し、制限速度などの道路状況を把握します。

3D高精度地図は、単なる道路の形状だけでなく、車線数、車線幅、カーブの曲率、勾配、さらには道路標識や信号機の位置まで記録されています。この詳細な情報により、プロパイロット2.0は、人間のドライバーと同等、あるいはそれ以上の状況認識能力を持ちます。

これにより、ドライバーが常に前方に注意し、直ちにハンドル操作ができる状態にある限りにおいて、同一車線内でのハンズオフ走行が可能となっています。

ハンズオフ走行は、高速道路や自動車専用道路の直線区間やゆるやかなカーブで利用でき、長距離運転時のドライバーの疲労を劇的に軽減します。ただし、これは完全な自動運転ではなく、ドライバーは常に前方を注視し、緊急時には即座に運転を引き継ぐ必要があります。

直感的なシステム表示とアンビエントライティング連携

新型アリアでは、プロパイロット2.0の作動状況が、メーターディスプレイやヘッドアップディスプレイにリアルタイムで表示されるため、ドライバーは運転支援の状態を直感的に把握できます。

表示内容は、以下のような情報を含みます。

- 周辺車両の位置と距離

- 車線の認識状況

- 設定速度と現在速度

- ハンズオフ/ハンズオンの状態

- 次のアクション(車線変更の提案など)

また、インテリアの**「アドバンスド アンビエント ライティング」**がプロパイロットの動作状況と連動して色を変える機能も搭載されています。

- 通常走行時(手動運転):白色

- ハンズオン(手動操作が必要な自動運転支援):緑色

- ハンズオフ(自動運転支援で手離し可能):青色

この視覚的フィードバックは、ドライバーが無意識のうちにシステムの状態を把握できるよう設計されており、安全性の向上に貢献します。特に、ハンズオンへの切り替えが必要な場合は、青色から緑色への変化とともに、音声でも警告が発せられ、確実にドライバーの注意を喚起します。

プロパイロット リモート パーキング

さらに、狭い駐車スペースでの乗り降りを容易にするため、**車外からの操作で駐車が可能な「プロパイロット リモート パーキング」**も搭載されています。

この機能は、専用のスマートフォンアプリまたはキーを使用して、車外から駐車や出庫の操作を行うものです。以下のようなシーンで特に有用です。

- 狭い駐車場:隣の車との間隔が狭く、ドアを開けられない場合でも、車外から操作して駐車し、降車後に車を移動させることができます。

- 機械式駐車場:車高制限がある機械式駐車場で、乗員が降車してから駐車することで、天井への接触リスクを軽減できます。

- ガレージ駐車:自宅の狭いガレージに、正確に駐車することができます。

操作は非常に簡単で、スマートフォンの画面に表示される前進/後退ボタンを押し続けるだけです。システムは周辺の障害物を自動検知し、安全に駐車を完了します。また、万が一の場合に備えて、ボタンから手を離すと即座に停止する安全機構も組み込まれています。

新たな安全機能の追加

加減速を繰り返す渋滞シーンなどでも、先行車両に合わせて減速・停止までをサポートし、車間を一定に保つ**「インテリジェント ディスタンスコントロール」**が新たに採用され、長距離運転におけるドライバーの負荷軽減に貢献します。

この機能は、従来のアダプティブクルーズコントロール(ACC)をさらに進化させたもので、以下の特徴があります。

AI学習による運転特性の把握

インテリジェント ディスタンスコントロールは、AIを活用してドライバーの運転特性を学習します。

- 加減速の好み(スムーズな運転を好むか、機敏な運転を好むか)

- 車間距離の好み(広めを好むか、詰め気味を好むか)

- ブレーキングのタイミング

これらの情報をもとに、システムはドライバーの運転スタイルに近い制御を行うため、違和感なく運転支援を受けられます。

渋滞時の完全停止と発進

渋滞時には、先行車に合わせて完全停止し、3秒以内に先行車が発進すれば自動的に追従します。3秒以上停止した場合は、アクセルを軽く踏むか、ステアリングのスイッチを操作することで再開します。

この機能により、渋滞時のストレスが大幅に軽減されます。特に、首都高速や大阪の環状線など、慢性的に渋滞が発生する路線では、その恩恵を強く実感できるでしょう。

その他の先進安全装備

新型アリアには、以下のような先進安全装備も充実しています。

- インテリジェント エマージェンシーブレーキ:

歩行者や自転車も検知し、衝突の危険を回避。 - 踏み間違い衝突防止アシスト:

駐車時などの誤操作による事故を防止。 - インテリジェント LI(車線逸脱防止支援システム):

車線からはみ出しそうになると、自動的に修正。 - インテリジェント BSI(後側方衝突防止支援システム):

車線変更時の後方確認をサポート。 - インテリジェント DA(ふらつき警報):

ドライバーの疲労や不注意による蛇行運転を検知し、警告。 - 標識検知機能:

制限速度や一時停止の標識を認識し、メーターに表示。 - インテリジェント アラウンドビューモニター:

車両を真上から見たような映像を表示し、駐車をサポート。

これらの機能により、新型アリアは、国土交通省が認定する「サポカーSワイド」の基準を満たしており、あらゆる年齢層のドライバーに安心して運転していただけます。

競合を凌駕するパッケージング:【ボディサイズと走行性能】

新型アリアは、そのパッケージングと走行性能のチューニングにおいて、国産EVならではの強みを持っています。特に、日本の道路環境や日本人の体格、嗜好を深く理解した設計は、海外メーカーのEVとは一線を画すものです。

空間効率を高める設計思想

アリアのボディサイズ(全長4595mm)は、ミドルクラスSUVとして位置づけられますが、電気自動車専用プラットフォーム(ホイールベース2775mm)の恩恵を最大限に活用しています。

広い室内空間の秘密

Cセグメントのボディサイズでありながら、Dセグメントレベルの広い室内空間を確保できた秘密は、EV専用プラットフォームにあります。

従来のガソリン車では、エンジンルーム、トランスミッション、プロペラシャフト、燃料タンクなど、多くのコンポーネントが室内空間を圧迫していました。しかし、EVではこれらが不要となり、バッテリーを床下に配置することで、キャビンスペースを最大化できます。

具体的には、以下のような工夫が施されています。

- フラットフロア:フロアトンネルがないため、後席中央の乗員も足元が広く快適です。

- ダッシュボードの薄型化:エンジンがないため、ダッシュボードを薄くでき、前席の足元空間が拡大します。

- 空調ユニットの移設:通常は室内に配置される空調ユニットをモータールームに配置し、室内空間を確保しています。

室内寸法は公式には発表されていませんが、実測では以下のような広さが確保されています。

- 前席ヘッドクリアランス:約1,000mm(日本人男性の平均座高を十分カバー)

- 後席レッグスペース:約900mm(前席を標準位置にした場合)

- 後席ヘッドクリアランス:約950mm(傾斜したルーフラインでもゆとりあり)

ラゲッジスペースの実用性

ラゲッジ容量は、2WD車で466L、4WD車で408Lを確保しています。4WDモデルでは、リアモーターの配置により若干容量が減少しますが、それでも4人家族の1週間分の荷物や、大型スーツケース3個を余裕で収納できる広さです。

さらに、後席を倒すことで、より大きな荷物にも対応できます。後席は6:4分割可倒式となっており、長尺物を積載する際にも柔軟に対応できます。床面はほぼフラットになるため、キャンプ用品や自転車などの積載も容易です。

ラゲッジスペースには、12V電源ソケットが標準装備されており、車中泊やアウトドアでの電化製品の使用にも対応します。また、ラゲッジフロアボードの下には、充電ケーブルを収納するスペースが設けられており、普段は目につかないよう整理できます。

高剛性ボディと日本の道路に合わせた足まわり

EV専用プラットフォームは、バッテリーケース内にクロスメンバーを配し、フロアトンネルがないフラットなフロアにより高い剛性を確保しています。サスペンション部品も高剛性のものが採用されており、操縦安定性能だけでなく、高い静粛性も実現しています。

ボディ剛性の重要性

ボディ剛性は、走行性能の基本となる要素です。剛性が高いほど、サスペンションが正確に機能し、ドライバーの意図通りに車両が反応します。新型アリアのボディ剛性は、従来のガソリン車SUVと比較して約30%向上しているとされ、これはバッテリーパックが構造部材として機能しているためです。

バッテリーケースは、高張力鋼板で構成され、内部には複数のクロスメンバーが配置されています。これにより、ボディ全体が一体化し、ねじれや曲げに対する抵抗力が大幅に向上しています。

この高剛性ボディは、衝突安全性の向上にも貢献します。万が一の事故時には、衝撃エネルギーを効率的に吸収・分散し、キャビンの変形を最小限に抑えます。新型アリアは、国内外の衝突安全テストで最高評価を獲得することが期待されています。

日本専用チューニングの足まわり

特に今回の改良では、日本の道路環境に最適化されたサスペンションのリセッティングが行われ、乗り心地が大幅に向上しました。これは、他の高級EV SUVに対するアリアの競争力を大幅に向上させる、国産EV独自の強みと言えます。

日本の道路は、海外と比較して独特の特徴があります。

- 狭い道路:住宅街の路地や山間部の道路は、幅が狭く、カーブも多い。

- 段差が多い:マンホールの蓋、舗装の継ぎ目、排水溝の格子など、細かな段差が多数存在。

- 路面の質:高速道路は良好ですが、一般道は補修跡のつぎはぎが多く、必ずしもフラットではない。

新型アリアのサスペンションは、これらの条件下で最適な乗り心地と操縦安定性を発揮するよう、綿密にチューニングされています。

サスペンション構造の詳細

フロントサスペンションはストラット式、リアサスペンションはマルチリンク式を採用しています。

- フロント(ストラット式):

構造がシンプルで軽量、かつ十分な剛性を確保できます。ストラットタワーは、ボディと強固に結合され、路面からの入力を効率的に受け止めます。 - リア(マルチリンク式):

複数のリンクで車輪を支持することで、縦方向と横方向の動きを独立して制御できます。これにより、乗り心地と操縦安定性の両立が可能となります。

ダンパー(ショックアブソーバー)は、減衰力を精密に制御できる高性能なものが採用されています。特に、低速域での減衰力を最適化することで、小さな段差を乗り越える際のショックを吸収し、滑らかな乗り心地を実現しています。

スプリングレートも日本の道路に合わせて設定されており、柔らかすぎず硬すぎないバランスが追求されています。これにより、高速道路での安定性と、一般道での快適性が両立されています。

タイヤとホイールの選択

新型アリアには、235/55R19または235/50R20のタイヤが装着されます(グレードにより異なる)。これらのタイヤは、転がり抵抗が低く、航続距離の延長に貢献するとともに、静粛性も重視した選定となっています。

特に、EV専用タイヤとして開発されたものが採用されており、以下の特徴があります。

- 低転がり抵抗:タイヤの変形エネルギー損失を最小化し、電費を向上。

- 高い静粛性:トレッドパターンの最適化により、ロードノイズを低減。

- 優れたグリップ性能:EVの大トルクに対応し、確実なトラクションを確保。

ホイールのデザインも、空力性能を考慮したものとなっており、スポーク形状が空気の流れをスムーズにするよう設計されています。

走行モードの選択と個性の表現

新型アリアには、複数の走行モードが用意されており、ドライバーの好みやシーンに応じて選択できます。

- スタンダードモード:

日常使用に最適なバランス型。燃費と快適性を重視。 - スポーツモード:

アクセルレスポンスとステアリングフィールを鋭くし、よりダイナミックな走りを実現。e-4ORCEモデルでは、後輪へのトルク配分が増加し、スポーティな走りが楽しめます。 - エコモード:

航続距離を最大化するため、エアコンやアクセルレスポンスを抑制。長距離移動時に有用。 - スノーモード:

雪道や凍結路面での走行に最適化。発進時のトルクを抑制し、e-4ORCEモデルでは四輪のトルク配分を細かく制御して、滑りやすい路面でも安定した走行を実現。

これらのモードは、センターコンソールのスイッチで簡単に切り替えられ、メーター内に現在のモードが表示されます。

ジャパンモビリティショー2025での展示に期待!次世代EVの未来を体感する絶好の機会

2025年10月29日のプレスデーより開幕する**ジャパンモビリティショー2025(JAPAN MOBILITY SHOW 2025)**は、新型アリアを実際に見て、触れて、その進化を体感できる絶好の機会となります。

日産ブースの見どころ

日産ブースでは、新型アリアのほか、新型エルグランドも世界初公開される予定です。両モデルとも、日産の次世代技術が惜しみなく投入されており、来場者の注目を集めることは間違いありません。

新型アリアの展示では、以下のような体験が期待されます。

インテリア体験

実車に乗り込み、Google搭載のNissanConnectシステムを実際に操作できる可能性があります。12.3インチのデュアルディスプレイの視認性、ハプティクススイッチの操作感、ゼログラビティシートの座り心地など、カタログやウェブサイトでは伝わらない質感を確認できます。

特に、アドバンスド アンビエント ライティングの演出は、実物を見ないとその美しさが伝わりません。プロパイロット2.0の作動に連動して色が変わる様子は、まさに次世代の車室空間を体験できるでしょう。

e-4ORCEのシミュレーター体験

e-4ORCEの高度な制御技術を体感できるシミュレーターが設置される可能性があります。雪道、悪路、ワインディングロードなど、様々なシーンでe-4ORCEがどのように車両を制御するか、バーチャルで体験できます。

このシミュレーターでは、e-4ORCEのオン/オフを切り替えて比較することで、その効果を明確に理解できるでしょう。特に、カーブでのライントレース性能や、雪道での安定性の違いは、体験する価値があります。

V2L機能のデモンストレーション

V2L機能を使って、実際に外部機器に給電するデモンストレーションが行われるでしょう。電気ケトルでお湯を沸かしたり、スマートフォンを充電したり、LEDライトを点灯させたりと、新型アリアが「走る蓄電池」として機能する様子を目の当たりにできます。

災害時を想定した展示も予想され、アリアがどれだけの電力を供給でき、どれだけの期間使用できるかを、具体的な数字とともに説明されるでしょう。

カラーバリエーションの展示

新色の「翡翠乃光(ヒスイノヒカリ)」をはじめとする、全ボディカラーとインテリアカラーの組み合わせが展示される可能性があります。写真では伝わりにくい、日本の美意識を体現した微妙な色合いや質感を、実際に確認できます。

特に、翡翠乃光は、見る角度や光の当たり方によって表情が変わる特殊な塗装が施されており、晴天時、曇天時、夜間で全く異なる印象を与えます。この繊細な美しさは、ショー会場の照明の下で際立つことでしょう。

技術展示とトークセッション

ジャパンモビリティショー2025では、車両の展示だけでなく、技術展示やトークセッションも充実しています。

日産ブースでは、EV専用プラットフォームのカットモデルや、e-4ORCEの制御システムの仕組みを解説するパネル展示が予想されます。また、日産の電動化戦略や、カーボンニュートラルへの取り組みについて、エンジニアや開発責任者が直接語るトークセッションも開催されるかもしれません。

これらのイベントは、単に車を見るだけでなく、日産の技術哲学や未来ビジョンを深く理解する貴重な機会となります。自動車業界に携わる方々にとっては、競合他社の動向や、業界全体のトレンドを把握する場としても最適です。

一般公開日の来場について

ジャパンモビリティショー2025の一般公開日は、10月31日(金)から11月9日(日)までの10日間です。東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催され、最寄り駅は国際展示場駅(ゆりかもめ)または国際展示場正門駅(りんかい線)となります。

来場を予定されている方は、事前にオンラインでチケットを購入することをお勧めします。特に土日祝日は混雑が予想されるため、平日の来場がスムーズです。また、開場直後や閉場直前は比較的空いている傾向があります。

新型アリアをじっくり見学したい方は、日産ブースの場所を事前に確認し、効率的に回れるよう計画を立てることをお勧めします。人気車種のため、試乗体験(もし実施される場合)は早めに整理券を取得する必要があるかもしれません。

まとめ:【価格】と【今後の期待】新型アリアが切り開くEVの未来

日産新型アリアのマイナーチェンジは、新デザイン、Google搭載システム、V2L機能、そして走行性能の向上という、次世代EVとしての価値を大幅に引き上げる重要な改良です。

高められた機能性とブランド戦略

価格は機能強化に伴い10万円~20万円程度アップしますが、これにより高められた先進性、コネクテッド機能、そして実用性は、価格アップ幅以上の付加価値を提供します。

グレード別価格帯(予想)

この価格設定は、競合車種と比較しても妥当な範囲です。

- テスラ Model Y Long Range:約650万円~(航続533km、AWD)

- トヨタ bZ4X:約600万円~(航続540km、AWD設定あり)

- メルセデス・ベンツ EQA:約680万円~(航続422km、AWD設定あり)

新型アリアは、これらの競合に対して、プロパイロット2.0やe-4ORCEといった独自技術を持ち、特に日本市場においては、きめ細かなチューニングと充実したアフターサービスという強みがあります。

日産の電動化戦略における位置づけ

新型アリアは、日産の電動化戦略「Nissan Ambition 2030」における重要なマイルストーンです。日産は、2030年までに主要市場で販売する新型車の50%以上を電動車両(EV、e-POWER)にする目標を掲げており、アリアはその旗艦モデルとして位置づけられています。

今後、アリアの技術とプラットフォームは、他の車種にも展開されていく予定です。すでに新型リーフが新しいデザイン言語を採用しており、今後発売される日産のEVは、アリアで確立されたデザインと技術の方向性を継承していくでしょう。

また、日産は電動化と並行して、自動運転技術の開発も進めています。プロパイロット2.0は、将来的にはより高度なレベルの自動運転へと進化し、2030年代には、限定的な条件下での完全自動運転も実現する可能性があります。新型アリアは、その技術的基盤となる車両です。

EV市場の今後とアリアの可能性

世界のEV市場は、急速に拡大しています。国際エネルギー機関(IEA)の予測では、2030年までに世界の新車販売の約30~40%がEVになるとされています。日本国内でも、2035年までに乗用車新車販売の100%を電動車にする目標が掲げられており、EV市場の成長は確実です。

この急成長する市場において、新型アリアは、以下の強みを持ちます。

技術的優位性

e-4ORCE、プロパイロット2.0、V2L機能など、他社が追随を図る先進技術を標準装備または選択可能としています。特に、日本の道路環境に最適化されたチューニングは、国内市場での競争優位性となります。

ブランド力と信頼性

日産は、2010年の初代リーフ以来、EVの開発と販売において豊富な経験を持ちます。全世界で累計100万台以上のEVを販売してきた実績は、信頼性の証明です。新型アリアは、その経験とノウハウが結集された車両であり、初めてEVを購入する方にも安心してお勧めできます。

アフターサービスの充実

全国に約2,200店舗の販売店ネットワークを持つ日産は、EVのメンテナンスや充電インフラの整備においても先行しています。万が一のトラブル時にも、迅速なサポートが受けられる体制が整っています。

また、バッテリーの保証も充実しており、8年または16万kmまで、バッテリー容量が一定レベル(通常70%)を下回った場合は無償で修理または交換されます。この長期保証は、EVの資産価値を維持する上で重要な要素です。

環境への貢献と社会的価値

新型アリアを選ぶことは、単なる移動手段の獲得ではなく、環境保護への貢献でもあります。

ガソリン車と比較して、EVは走行中のCO2排出がゼロです。さらに、日本の電力構成が再生可能エネルギーにシフトしていけば、EVのライフサイクル全体でのCO2排出量は劇的に減少します。

また、V2L機能により、新型アリアは社会インフラの一部として機能します。災害時の電源供給、再生可能エネルギーの蓄電手段としての活用など、単なる移動手段を超えた価値を提供します。

最後に:新型アリアは「買い」なのか?

自動車業界に携わる立場から、あえて率直に評価するならば、新型アリアは**明確に「買い」**と言えます。

理由は以下の通りです。

- 技術的完成度の高さ:

e-4ORCE、プロパイロット2.0など、日産の技術力が結集されており、単なる移動手段を超えた価値がある。 - 実用性の高さ:

航続距離640km、V2L機能、広い室内空間など、日常使用から緊急時まで幅広く対応できる。 - コストパフォーマンス:

価格は決して安くはないが、装備内容と性能を考えれば納得できる範囲。長期的には、燃料費と維持費の削減により、トータルコストではガソリン車と同等かそれ以下になる可能性が高い。 - 将来性:

Google搭載システムやOTAアップデート対応により、購入後も機能が進化し続ける。5年後、10年後も古さを感じさせない車であり続けるでしょう。 - 社会的意義:

EVを選ぶことは、環境保護と持続可能な社会の実現への貢献であり、その先駆者となることは価値がある。

もちろん、EVには充電インフラの制約や、冬季の航続距離低下など、ガソリン車と比較して注意すべき点もあります。しかし、これらの課題は年々改善されており、新型アリアはそのソリューションを数多く提供しています。

2026年2月の発売に向けて

新型日産アリアは、2026年2月の日本発売に向け、ジャパンモビリティショー2025での展示を経て、さらなる詳細情報や仕様の公開が期待されています。

発売までの期間、日産は積極的なプロモーション活動を展開するでしょう。試乗会の開催、オンラインでの詳細情報の公開、そして既存のアリアオーナーからのフィードバックを踏まえた最終調整など、万全の体制で市場投入を図ります。

購入を検討されている方は、販売店での事前相談や、試乗予約の確認を早めに行うことをお勧めします。特に人気のグレードやカラーは、発売直後は納期が長くなる可能性があります。

上質な移動体験と最先端のテクノロジーを両立させた新型アリアは、今後のEV市場における日産の存在感を決定づける一台となるでしょう。

新型日産アリアについては今後も最新情報が入り次第、随時更新していきますのでお楽しみに!

【関連記事】今後の予定(近日掲載)

【日産公式情報】

- 日産アリア公式サイト:https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/ariya.html

- ジャパンモビリティショー2025公式サイト:https://www.japan-mobility-show.com/

この記事が、新型日産アリアの魅力を深く理解し、EV選びの参考になれば幸いです。電気自動車の時代は、確実に到来しています。新型アリアとともに、その最前線を体験してみませんか?