はじめに:西日本最大級のモビリティイベント、その重要性

自動車産業がCASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)の波を受け、100年に一度の大変革期を迎える中、地方都市で開催されるモーターイベントもその役割を大きく変えています。

**「Japan Mobility Show Kansai 2025/第13回大阪モーターショー」**は、西日本最大級のモーターイベントとして、単なる新車展示会ではなく、未来の移動体験と技術革新が一堂に会する場となります。前回の2023年12月開催時には約25万人ものクルマファンが来場しており、4年ぶりの開催となった前回展には、開催期間中朝から夕方まで混雑が続く熱狂ぶりでした。今回も大きな賑わいが予想されます。

なぜ今、大阪モーターショーが重要なのか

2007年度には過去最高の37万2542人が入場という記録を持つこのイベントは、単なる地方モーターショーの枠を超え、日本の自動車産業の未来を占う重要な指標となっています。東京モーターショー(現:Japan Mobility Show)が開催される年度に合わせて開催されることで、東京で発表された最新技術やコンセプトカーを、関西圏の自動車ファンや業界関係者が直接体感できる貴重な機会となっているのです。

今回の統一テーマは**「いいね!モビリティ」**。これは、各自動車メーカーの最新技術やコンセプトカーの展示に加えて、モビリティがもたらす「楽しさ」「快適さ」、そして「新たな発見」を来場者と共有したいという主催者の強い意志を示しています。業界関係者の皆様にとっては、未来を見据えた技術動向、市場の期待、そして競合他社の戦略を肌で感じるための、極めて重要な3日間となるでしょう。

前回来場者が語る「あの感動」

前回参加したトヨタカローラ兵庫のスタッフは「次世代のクルマが見れるのはよかったです。来年の開催も楽しみです」と述懐しています。4年ぶりの開催という期待感が、会場全体の熱気となって伝わってきたのでしょう。

実際、前回のOSAKA MOBILITY SHOW 2023では、231の企業・団体が300台超を出展し、訪れた老若男女が未来のクルマや社会課題を解決するさまざまなソリューションに関心を傾けたとされています。単なる車の展示会ではなく、モビリティがもたらす未来の社会像を体感できる場として、多くの来場者の心を捉えたことがわかります。

開催概要:モビリティの未来が集結する場所

本イベントは、年の瀬迫る2025年12月、大阪の中心地で開催されます。以下、詳細な開催情報をまとめました。

正式名称:Japan Mobility Show Kansai 2025/第13回大阪モーターショー

テーマ :「いいね!モビリティ」

会期 :2025年12月5日(金)~7日(日)の3日間

開催時間:5日(金)・6日(土):9:00~19:007日(日):9:00~18:00

(最終入場は閉場30分前)

会場 :インテックス大阪(大阪市住之江区南港北1-5-102)

主催 :大阪モーターショー実行委員会

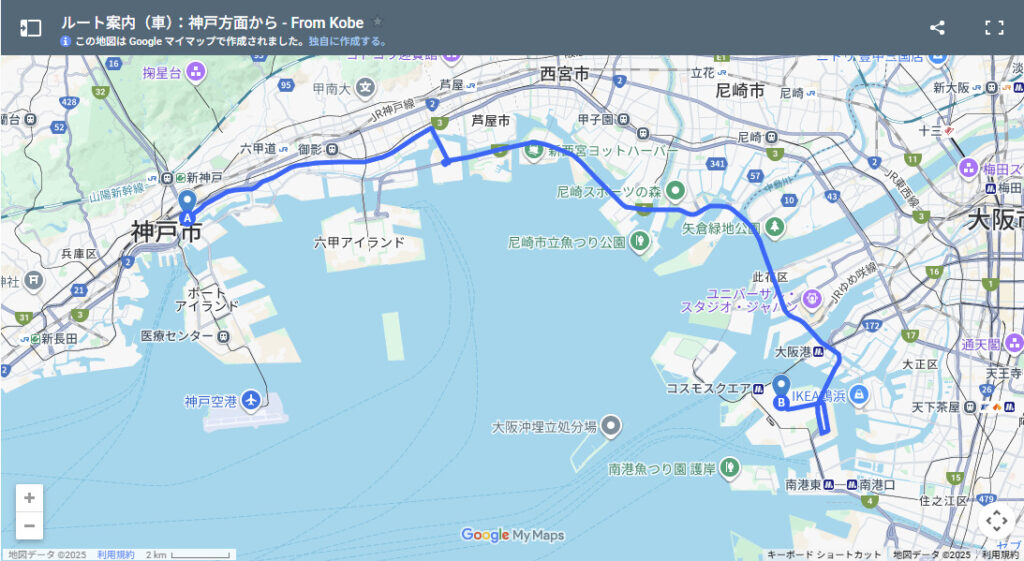

アクセスと来場のポイント

入場料:

前売券は一般2,200円、U22割1,800円、U22ペア割3,000円。 当日券は一般2,600円、U22割2,100円、U22ペア割3,600円。 高校生以下と障がい者は無料。

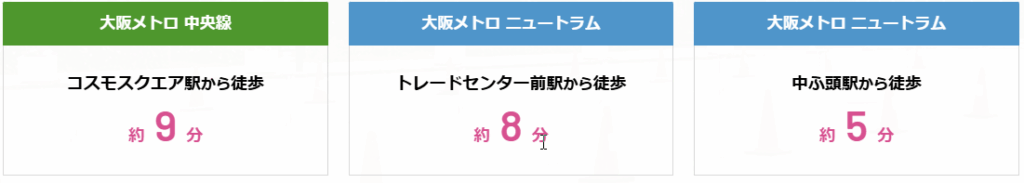

会場へのアクセスは、ニュートラム「中ふ頭駅」からすぐ(徒歩約5分)であり、週末の混雑が予想されるため、公共交通機関の利用が推奨されています。

前回の経験から、特に土日は午前中から混雑が予想されます。開場直後の時間帯や、平日の金曜日が比較的ゆったりと見学できるタイミングと言えるでしょう。また、会場は広大なインテックス大阪の2号館から5号館までを使用するため、事前に見たいブランドや展示をリストアップしておくことをお勧めします。

業界関係者が注目すべき焦点:32ブランドの最新戦略

本イベントの最大の魅力は、国産車、輸入車、二輪車を合わせた計32ブランドが集結する点です。これは西日本におけるモビリティのトレンドを網羅的に把握する絶好の機会となります。前回2023年の出展は39ブランドで、2019年の27ブランドを大きく上回った実績があり、今回も充実したラインナップが期待されます。

国内メーカー8ブランド:電動化と次世代モデルの提示

国産車からは、トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、スズキ、ダイハツ、三菱、レクサス

の8ブランドが名を連ねます。

これらのブランドは、電動化技術やハイブリッドシステムを搭載した新型SUVやEV、さらにはデザイン性の高いコンセプトカーなど、次世代モデルの展示を行う見込みです。

トヨタの戦略的展示

前回2023年には、トヨタから『KAYOIBAKO』コンセプトやSUVの『ランドクルーザー』コンセプト、すでに国内や海外で販売されている「ハイラックスチャンプ(タイ)」やSUVの「センチュリー」、「クラウンスポーツ」「クラウンセダン」などが展示されました。トヨタは常に、既存の市販モデルと未来を見据えたコンセプトモデルをバランスよく展示する戦略を取っており、今回もその姿勢は変わらないでしょう。

特に注目すべきは、SDV(Software Defined Vehicle)時代を見据えた各社の電動化戦略や、地域特有のニーズに応えるモビリティ提案です。関西圏は製造業が盛んなエリアであり、商用車や物流に関連するソリューションも重要な展示テーマとなります。サプライヤーや関連企業にとって、これらの展示は今後のビジネスチャンスを探る上で見逃せません。

世界の最先端を担う輸入車13ブランド:ラグジュアリーとスポーツの電動シフト

輸入車は、メルセデス・ベンツ、アウディ、ボルボ、マクラーレン、アストンマーティン、MINIなど、13ブランドが出展を予定しています。

さらに、BYD、ケータハム、ディフェンダー、メルセデスAMG、メルセデスマイバッハ、モーガン、レンジローバーも参加リストに含まれており、電動化を推進するラグジュアリーブランドから、スポーツカーの雄まで、世界の自動車文化の潮流を体感できます。

注目の中国メーカーBYDの戦略

特に注目すべきは、中国の電動車メーカーBYDの出展です。世界的に急成長を遂げるBYDの最新モデルを、日本の消費者や業界関係者がどのように評価するか、その反応は今後の市場展開を占う重要な指標となるでしょう。

欧州・アジアの電動化への取り組みや、プレミアムブランドにおける先進技術の搭載状況は、日本の自動車業界にとって重要なベンチマークとなります。特にメルセデス・ベンツの3つのサブブランド(Mercedes-Benz、Mercedes-AMG、Mercedes-MAYBACH)が揃って出展することは、ラグジュアリーセグメントにおける多様化戦略を体感できる貴重な機会です。

モビリティ全体を捉える二輪車展示:11ブランドの競演

四輪車だけでなく、二輪車も充実のラインナップです。

国内二輪車:

海外二輪車:

計11ブランドが参加します。

四輪・二輪を横断して最新のモビリティに触れられるのは、本イベントの大きな魅力であり、都市型モビリティや新たなパーソナルモビリティのトレンドを探る上で貴重な機会を提供します。特に電動化の波は二輪車業界にも大きな影響を与えており、各メーカーがどのようなソリューションを提示するか、業界関係者の注目が集まります。

技術的な深掘り:未来の移動を体感できる展示

今回のテーマである「いいね!モビリティ」を実現するため、展示は車両そのものに留まらず、未来の移動を支える技術に焦点を当てています。

EV・次世代モビリティとインフラの連携:充電革命の最前線

最先端技術を搭載した車両やコンセプトカーの展示が目玉となる中で、特にEVやハイブリッド、次世代モビリティ、自動運転技術に関する展示は注目の的です。

350kW超急速充電器が示す未来

業界関係者が特に注目すべきは、電動化の普及に不可欠なインフラ関連の展示です。スマートモビリティや、次世代の充電速度を示す**超急速充電器(最大出力350kW)**など、車両技術だけでなく、その運用環境全体に関するソリューションが充実しています。

現在、一般的な急速充電器は50kW程度が主流ですが、350kWクラスの超急速充電器が実現すれば、充電時間は飛躍的に短縮されます。例えば、80%までの充電が15~20分程度で完了する可能性があり、これはガソリンの給油時間とほぼ同等です。この技術革新がEV普及の鍵を握っていると言っても過言ではありません。

充電インフラ事業者や関連部品メーカーにとっては、具体的なビジネスチャンスの創出につながるでしょう。特に高速道路のSA/PAや商業施設への設置需要、さらには住宅向けの充電システムなど、多岐にわたる展開が期待されます。

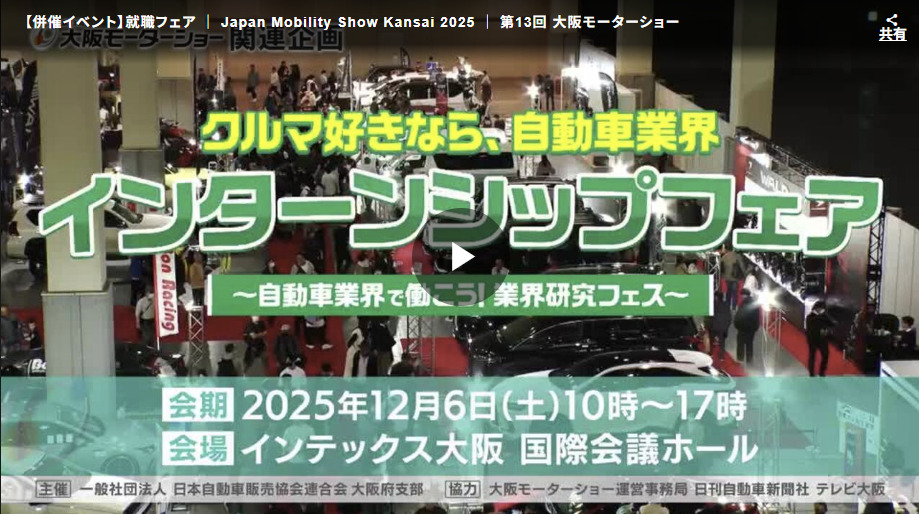

産業界を支える周辺イベントとキャリア機会:次世代人材の発掘

本イベントは、一般のクルマファンだけでなく、次世代を担う人材育成にも貢献しています。

動画はリンクしておりません。

体験型企画・試乗体験:技術を「感じる」機会

EVや自動運転技術など、未来の移動を体感できる体験企画が用意されています。これにより、技術が実際にユーザーにどのような「楽しさ」と「快適さ」をもたらすのかを、現場で確認できます。

前回2023年には、子どもと一緒にクルマに触れ合う「はたらくクルマコーナー」、巨大ティラノサウルスが降臨する「キッズコーナー」など見どころ満載の企画が展開されました。技術展示だけでなく、モビリティの楽しさを伝える工夫が随所に見られます。

産業関連イベント:業界の未来を担う人材との接点

就職フェアなどの産業関連イベントが同時開催されるため、自動車業界の採用動向や、学生のモビリティに対する関心の高さを把握する機会となります。特にCASE時代の自動車産業は、従来の機械工学だけでなく、ソフトウェアエンジニア、データサイエンティスト、UXデザイナーなど、多様な人材を必要としています。

このイベントを通じて、次世代を担う若者たちがモビリティ産業の魅力をどのように感じているか、その生の声を聞くことは、企業の採用戦略や製品開発にとって貴重な示唆を与えてくれるでしょう。

JAFによる展示:社会インフラとしてのモビリティ

(一社)日本自動車連盟(JAF)による働くクルマの展示や、**ロードサービスカー(災害対策車)**の展示も予定されており、モビリティが社会インフラとして果たす役割や、緊急時対応技術の進化を知ることができます。

近年、自然災害が増加する中、移動式電源としてのEVの活用や、災害時における通信・救援活動の拠点としての車両の役割が注目されています。JAFの展示は、モビリティの新たな価値を再認識する機会となるでしょう。

複合イベントとしての魅力:ビジネスとリフレッシュの融合

Japan Mobility Show Kansai 2025は、純粋な技術展示会を超え、来場者が多様な楽しみを見つけられる複合的なイベント構成となっています。会場のインテックス大阪は、技術展示が2号館から5号館に、そして関連サービスやエンタメが以下のエリアに分かれて展開されます。

賑わいを生む付帯企画ゾーン:新しいカーライフの提案

カスタマイズ&キャンピングカーワールド(6号館A/B)

自販連ディーラーコーナーとともに、カスタマイズやキャンピングカーといった新しいカーライフの提案が集まります。これは、車両販売後の市場トレンドや、アウトドア、車中泊といった新しいライフスタイルとしてのモビリティの需要を把握する上で重要です。

前回2023年の開催では、4年ぶりの開催となった回は、前回展を大きく上回る約100台の車両が会場を彩りました。特にキャンピングカーの人気は高まっており、コロナ禍を経て「密を避けた旅行」「自由な移動」への関心が一層高まっています。

カスタマイズカー市場の可能性

自動車のカスタマイズ市場は、日本独自の文化として世界的にも注目されています。エアロパーツ、ホイール、サスペンション、内装カスタムなど、オーナーの個性を表現する手段としてのカスタマイズは、アフターマーケットの重要な収益源となっています。

このゾーンでは、最新のカスタマイズパーツやテクニックを直接目にすることができ、サプライヤーや小売店にとっては、消費者の嗜好を把握する貴重な機会となります。

音楽・エンタテイメント:心を動かす時間

クルマ展示以外にも、梅田サイファー、矢井田瞳など、著名アーティストによる音楽ライブ、そして今回は水森かおり、ET-KINGなどの出演も予定されており、ビジネスの合間にリフレッシュできる要素も豊富です。

前回のイベントでは、関西発のヒップホップグループ「梅田サイファー」とタイアップし、メジャー1stアルバム「RAPNAVIO」の収録曲「トメラレランナイ」がテーマソングとなりました。地元関西のアーティストとのコラボレーションは、イベント全体に地域密着の温かみを与え、来場者の満足度向上に大きく貢献しています。

全国グルメが集結する「味わいロード」:食で繋がるコミュニケーション

インテックス大阪1号館では、グルメゾーン**「味わいロード」**が同時開催されます。全国各地の名物料理、例えば:

など、約40店舗が出展予定です。

前回の「味わいロード」が残した感動

前回2019年の「味わいロード」では、80を越えるブースが出店し、北は北海道、南は九州まで全国のグルメを堪能できる企画として大好評でした。

出展店舗の一部を振り返ると:

など、各地の名店が集結しました。

グルメがもたらすビジネスチャンス

大規模な展示会において、このような食の楽しみは、来場者、特に関係者間のカジュアルな交流や商談の場を提供し、イベント全体の満足度を高める重要な要素となります。

ランチタイムやティーブレイクに「味わいロード」で顔を合わせることで、堅苦しくない雰囲気の中でのネットワーキングが可能になります。実際、多くのビジネスマンが、このようなリラックスした場面での会話から、新たなビジネスの種を見つけています。

また、全国各地のグルメが集まることで、地域の特産品や観光資源にも注目が集まり、モビリティを活用した地域振興のヒントを得ることもできるでしょう。「このグルメを食べに、あの地域に車で行ってみたい」という動機付けは、まさにモビリティの本質である「移動の自由と楽しさ」を体現しています。

前回参加者が語る「あの感動」:リアルな声が伝える価値

モーターショーの真の価値は、数字だけでは測れません。実際に会場を訪れ、最新のモビリティに触れた人々の生の声にこそ、このイベントの本質が現れます。

業界関係者の視点

前回のOSAKA MOBILITY SHOW 2023に出展したセルスター工業では、2024年発売予定の新製品やドライブレコーダーとレーザー/レーダー一体型の「RD-40/RD-60」やダムド社とコラボによるジムニー専用モデル、アウトドア関連の電源製品「C5C」シリーズを展示しました。このように、完成車メーカーだけでなく、サプライヤーにとってもイベントは重要な製品発表の場となっています。

一般来場者の感動体験

4年ぶりの開催となった前回のイベントには、コロナ禍で抑制されていたクルマへの情熱が一気に解放されるような熱気がありました。家族連れで訪れた来場者からは「子どもが働くクルマに大興奮していた」「実際に車に乗れる体験コーナーが良かった」という声が聞かれました。

また、若者たちからは「スーパーカーを間近で見られて感動した」「EVの加速を体験して、未来のクルマに乗りたくなった」といった感想が寄せられています。

展示会がもたらす「つながり」

前回のイベントは前回展より12ブランド多い39ブランドが一堂に会し、「カスタマイズカーワールド」や「キャンピングカーワールド」といった企画展示コーナーや家族連れをターゲットとしたコーナー、イベントも充実させました。

このような多様な展示は、来場者それぞれの興味や関心に応じた発見をもたらします。ビジネスパーソンは最新技術に、ファミリーは家族で楽しめるモビリティに、若者はカスタマイズやスポーツカーに、それぞれの「いいね!」を見つけることができるのです。

2025年版の新たな見どころ:前回からの進化

前回2023年の成功を踏まえ、今回2025年版ではさらなる進化が期待されます。

会期の変更がもたらす意味

今回の開催は12月5日(金)~7日(日)の3日間です。前回が4日間開催だったのに対し、今回は3日間に凝縮されました。これは、より密度の高い展示とイベントプログラムを提供し、来場者の満足度を最大化する戦略と考えられます。

また、12月初旬という時期は、年末商戦を前に新車購入を検討する層が増えるタイミングでもあり、ディーラーにとっては重要な商談機会となります。

出展ブランド数の精鋭化

前回の39ブランドから今回は32ブランドと、数としてはやや減少していますが、これは必ずしもマイナスではありません。むしろ、各ブランドがより充実したブース展開を行い、質の高い展示を提供することが期待されます。

特に輸入車ブランドの充実は目を見張るものがあり、BYDなどの新興メーカーから、マクラーレン、アストンマーティンなどのスーパーカーブランドまで、幅広い選択肢が揃っています。

デジタル技術との融合

2025年という時点で、イベント自体もデジタル化が進んでいることが予想されます。ARやVRを活用した展示、スマートフォンアプリとの連携、SNSでのリアルタイム情報発信など、来場者体験を向上させる様々な取り組みが期待されます。

結論:未来のモビリティを「体感」するための必見イベント

「Japan Mobility Show Kansai 2025/第13回大阪モーターショー」は、単なる最新モデルの発表会ではありません。テーマである「いいね!モビリティ」が示すように、未来の移動体験、電動化とインフラの具体像、そして新しいカーライフの価値を体感し、次世代のビジネスチャンスを見出すためのプラットフォームです。

なぜ今、このイベントに参加すべきなのか

業界トレンドの最前線を把握

国内・海外の主要32ブランドが一堂に会するこの3日間は、業界のキーパーソンとの情報交換、技術動向の把握、そして未来のモビリティに対する一般消費者の期待を直接感じ取る最高の機会となるでしょう。

ビジネスチャンスの発見

EVインフラ、自動運転技術、カスタマイズ市場、キャンピングカー需要など、多岐にわたる分野で新たなビジネスの種を見つけることができます。

人材との出会い

就職フェアなどを通じて、次世代を担う優秀な若者との接点を持つことができます。自動車業界の未来を担う人材発掘の場としても、このイベントは重要です。

リフレッシュとネットワーキング

音楽ライブや「味わいロード」など、エンターテインメント要素も充実しており、リラックスした雰囲気の中でのネットワーキングが可能です。

最後に:未来の設計図を確認する場所

未来の自動車産業の設計図を確認するため、ぜひインテックス大阪へ足を運び、この熱狂と革新を体感してください。

会場では、最新のEVやコンセプトカーに触れるだけでなく、実際にステアリングを握り、シートに座り、未来の移動空間を体感することができます。カタログやウェブサイトでは決して得られない、「リアルな感覚」がそこにはあります。

前回参加者が語ったように、「次世代のクルマが見れるのはよかった」という感動は、実際に会場を訪れた人だけが得られる特権です。写真や動画では伝わらない、車のサイズ感、質感、そして展示空間全体が醸し出す未来への期待感。それらすべてが、あなたのビジネスやキャリア、そしてクルマへの情熱に新たなインスピレーションを与えてくれるはずです。

参加前のチェックリスト

イベントを最大限に楽しむために、以下の準備をお勧めします:

- 事前に見たいブランドをリストアップ:

32ブランドすべてを詳しく見るには時間が足りません。優先順位をつけましょう。 - 公式SNSやウェブサイトをチェック:

最新の出展情報やイベントスケジュールが随時更新されます。 - 公共交通機関の利用を計画:

ニュートラム「中ふ頭駅」からのアクセスが便利です。 - 動きやすい服装と靴で:

広大な会場を歩き回るため、快適な服装が必須です。 - 充電器・モバイルバッテリーを準備:

写真撮影やSNS投稿で、スマートフォンのバッテリーを多く消費します。 - 名刺を忘れずに:

業界関係者との思わぬ出会いに備えて、名刺は多めに持参しましょう。

このイベントが示す、モビリティ産業の未来像

Japan Mobility Show Kansai 2025は、単なるイベントではなく、自動車産業が歩むべき道を示す「羅針盤」とも言えます。

電動化は「IF」ではなく「WHEN」の問題

会場に並ぶ数々のEVやハイブリッド車、そして350kW超急速充電器の展示が示すように、電動化はもはや「導入するかどうか」ではなく、「いつ、どのように導入するか」という段階に入っています。

自動車は「移動手段」から「体験空間」へ

キャンピングカーやカスタマイズカーの充実した展示は、自動車が単なる移動手段を超え、趣味やライフスタイルを表現する「空間」へと進化していることを物語っています。車内で仕事をする、くつろぐ、家族と過ごす――そんな多様な使い方が、今後のモビリティデザインの中心となるでしょう。

地域とモビリティの新たな関係

「味わいロード」に集まる全国各地のグルメは、モビリティが地域と地域を結び、文化を運ぶ役割を持つことを示唆しています。自動運転技術の発展により、移動時間そのものが「楽しみの時間」となる未来において、地域振興とモビリティは切っても切れない関係になるでしょう。

補足情報:さらに詳しく知りたい方へ

過去の大阪モーターショーの歴史

大阪モーターショーは、2007年度に過去最高の37万2542人という入場者数を記録して以来、西日本最大級のモーターイベントとしての地位を確立してきました。東京モーターショーが隔年開催となったことで、その間の年に開催される大阪モーターショーの重要性は一層高まっています。

関西圏の自動車産業との関係

関西圏は、ダイハツ工業の本社があり、マツダやホンダなどの主要工場も立地する、日本の自動車産業を支える重要な地域です。また、部品メーカーも多数集積しており、自動車産業の一大集積地となっています。

このイベントは、そうした地域の産業基盤と密接に結びついており、単なる展示会を超えて、関西経済全体を活性化させる役割も担っています。

前回2023年からの変化

前回と比較して、今回の出展ブランド数はやや減少していますが、一方で展示内容の質は向上していると予想されます。特に電動化やインフラ関連の展示が充実することで、より未来志向の内容になっているでしょう。

また、コロナ禍を経て、人々の移動や車に対する価値観も大きく変化しました。その変化を反映した展示やコンセプトが、今回は多く見られるはずです。

最終章:このイベントは、まるで自動車産業の「タイムカプセル」

現在進行形の技術革新(EV、自動運転)が詰まっているだけでなく、未来のライフスタイル(キャンピングカー、カスタマイズ)のヒントや、それを支えるインフラ(充電器)や人材(就職フェア)まで、モビリティの全貌が凝縮された貴重な場所と言えるでしょう。

32ブランドが集結するこの3日間は、単なる展示会ではありません。それは、あなた自身がモビリティの未来を「体感」し、「共創」し、そして新たな可能性に「いいね!」を押す、かけがえのない機会なのです。

12月5日から7日、インテックス大阪で、私たちはモビリティの新時代を目撃することになります。その歴史的瞬間を、あなたもぜひ会場で体験してください。

未来のモビリティは、もうそこまで来ています。

開催情報まとめ

- 会期: 2025年12月5日(金)~7日(日)

- 会場: インテックス大阪(ニュートラム「中ふ頭駅」より徒歩5分)

- 開場時間:

- 5日(金)・6日(土):9:00~19:00

- 7日(日):9:00~18:00

- ※最終入場は閉場30分前

- テーマ: 「いいね!モビリティ」

- 出展: 国産車8ブランド、輸入車13ブランド、二輪車11ブランド(計32ブランド)

公式情報や最新のイベントスケジュールは、大阪モーターショー実行委員会の公式サイトをご確認ください。

この記事があなたのJapan Mobility Show Kansai 2025への参加を、より充実したものにすることを願っています。会場でお会いしましょう!