いま、クルマはもはや単なる「移動手段」ではない。カメラ、LiDAR、レーダーといった無数のセンサーと、それらを統括する高度なAIコンピューターの集合体へと進化している。しかし、この進化を支える「神経系」—車載ネットワークは、すでに限界に達しつつある。

従来の銅線による電気配線では、データ通信の超高速化に伴う発熱や電磁ノイズの問題が深刻化し、自動運転に不可欠な膨大なセンサーデータをリアルタイムに処理することが困難になっている。この技術的ボトルネックを打破する切り札として、いま世界中の自動車産業が注目しているのが**「光半導体(光電融合技術)」**だ。

本記事では、この革新技術が自動車産業にもたらす根本的な変革から、日本が国家戦略として推進する開発戦略、グローバル競争の最前線、そして2030年代の実用化に向けた具体的なロードマップまでを、最新の技術動向と膨大な情報源に基づき徹底解説する

第1章:光半導体の開発現状—従来の限界を突破する「光」の力

現代の産業界、特にデータセンターやモビリティ分野における情報処理量の爆発的な増加は、従来の電子ベースの半導体が持つ物理的な限界に直面しています。電子は発熱し、伝送速度が頭打ちになるという宿命から逃れられません。この「電子の壁」を打ち破り、次世代の情報社会を支える鍵として、今、「光半導体」の開発が劇的な進展を見せています。

光半導体は、電子ではなく光(フォトン)を用いて情報処理や伝送を行うため、超高速化、超低消費電力化、そして大容量化を同時に実現可能です。特に、異なる材料の半導体を統合する「ヘテロ統合技術」や、シリコン上に光回路を形成する「シリコンフォトニクス」などの革新的な技術が、従来の限界を突破し、自動車のLiDAR(ライダー)や、データセンター内のAI演算ユニットなどへの実装フェーズへと急速に移行しています。

この冒頭では、光技術が電子技術のボトルネックをいかに解決し、産業界にどのような影響を与えようとしているのか、その現状と可能性を探ります。

光半導体(シリコンフォトニクス)とは何か

光半導体、特にシリコンフォトニクスとは、半導体産業で培われた微細加工技術を応用し、シリコン基板上に発光素子、受光器、光変調器などの光学素子を集積する技術である。従来、電子回路(電気信号)で行われていたデータ処理や伝送の一部を、光(光信号)に置き換えることで、処理能力を飛躍的に向上させる。

シリコンは光通信で多用される波長1.55マイクロメートルに対して透明であり、極めて高い屈折率(約3.45)を持つ。この物性により、ナノメートル単位の微細な光導波路を形成でき、曲率半径わずか10マイクロメートルという極小サイズで光を制御できる。これにより、同一チップ上に電気と光の構成要素を混在させた**「光電融合デバイス」**が実現する。

さらに重要なのは、既存の半導体製造技術(CMOS製造プロセス)をほぼそのまま流用できる点だ。GlobalFoundriesやTSMCといった巨大ファウンドリーがシリコンフォトニクスの製造を受託する体制が整っており、すでに1万個以上の要素デバイスを集積した試作チップも登場している。

従来の半導体に対する圧倒的優位性

従来の電気ベースの半導体は、微細化の限界(ムーアの法則の終焉)と「電力の壁」という二つの深刻なボトルネックに直面している。

超低消費電力:

電気配線(銅線)による伝送は発熱(抵抗ロス)を伴い、データセンターや車載システムでのエネルギー消費が持続不可能なレベルに達している。特に生成AIの爆発的普及により、データセンターの電力需要は2030年代には現在の10倍以上に達するとの試算もある。光は電気的なロスが極めて少なく、エネルギー消費を従来比で100分の1以下に抑えることができる。

超高速・大容量伝送:

自動運転車が搭載するカメラやLiDARなどのセンサーデータは激増している。8Kカメラを採用する次世代システムでは伝送レートが20Gbpsを超えることが想定され、将来的に車内ネットワークには100Gbpsを超える帯域が求められる。従来の銅線イーサネットでは電磁ノイズ(EMI)の問題で限界があるが、光通信はノイズに強く、低遅延で膨大なデータをリアルタイム処理可能だ。

小型・軽量化:

車載ワイヤーハーネスの重量化は電気自動車(EV)の航続距離に悪影響を与える。1台あたり平均30kg以上に達するハーネスを光ファイバーに置き換えることで、大幅な軽量化と省スペース化が実現する。光ファイバーは銅線に比べて極めて軽量であり、車両全体の効率化に直結する。

日本発の車載光ネットワーク「SiPhON」—世界初の実証実験成功

現在、慶應義塾大学、東京大学、古河電気工業らの研究チームは、シリコンフォトニクス技術を用いた**「SiPhON(Silicon Photonics-based in-vehicle Optical Network)」**のコンセプト実証に成功している。この画期的なシステムは、2024年9月にドイツ・フランクフルトで開催された光通信分野の世界最高峰学会ECOC2024で発表され、国際的にも高い評価を受けた。

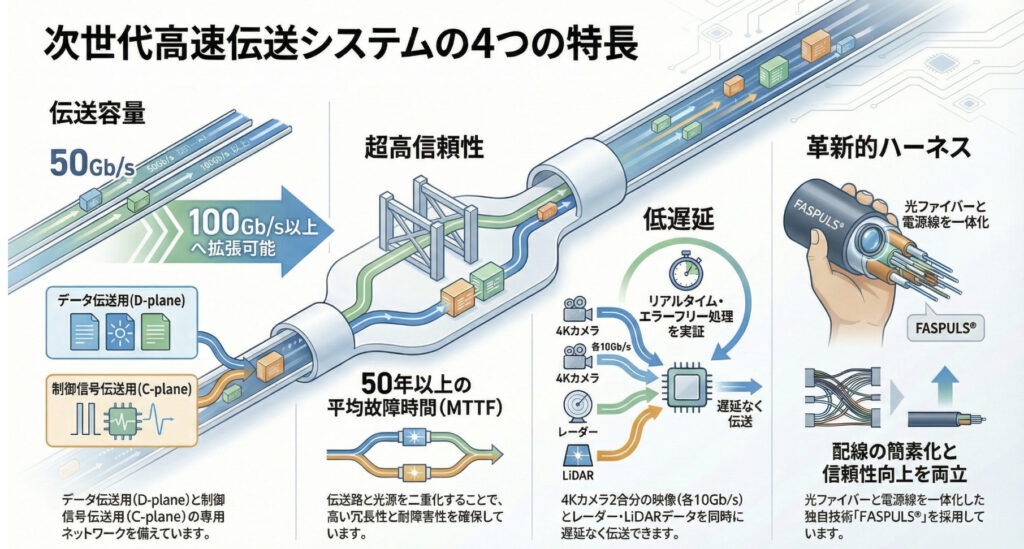

SiPhONの主要な特徴は以下の通りだ:

- 伝送容量: 50Gb/sのデータ伝送用ネットワーク(D-plane)と制御信号伝送用ネットワーク(C-plane)を備え、100Gb/s以上への拡張が可能

- 超高信頼性: 伝送路と光源の二重化による冗長性を持ち、MTTF(平均故障時間)は50年以上

- 低遅延: 4Kカメラ2台の映像信号(各10Gb/s)とレーダー・LiDARデータを同時伝送し、エラーフリーでのリアルタイム処理を実証

- 革新的ハーネス: 光ファイバーと電源線を一体化した「FASPULS®」により、配線の簡素化と信頼性向上を両立

このシステムでは、マスター装置から送信された光が各ゲートウェイ装置で透過、受信、変調され、再びマスター装置に帰還する独自のトポロジーを採用している。これにより、従来の銅線ネットワークでは不可能だった、車両全体でのシームレスな超高速データ伝送が実現する。

車載光通信の2026年実用化へ—住友電工の戦略

光半導体の車載応用は、もはや研究室の段階を超えている。住友電気工業は2026年に車載光ハーネスの商用サンプル提供開始を明言しており、業界をリードする開発を加速している。

同社が開発中の光ハーネスは、伝送速度10Gbps超の超高速通信が可能であり、従来のワイヤーハーネスに比べて軽量かつ細径という特徴を持つ。さらに注目すべきは、住友ベークライトのポリマー光導波路を組み込むことで実現する光信号の分岐機能だ。これにより、高精細センサのデータを自動運転ECUとディスプレイへ同時送信するなど、柔軟なネットワーク構成が可能になる。

住友電工はISO(国際標準化機構)などの標準化団体にも積極的に参画しており、光ハーネスの国際標準規格化をリードしている。この動きは、日本企業が次世代車載ネットワークの「ルール作り」において主導権を握る重要な戦略となっている。

第2章:日本の半導体・デジタル産業における主要戦略と課題

我が国半導体産業復活の「3ステップ戦略」

日本政府(経済産業省)は、2030年までに国内生産企業の合計売上高を15兆円超に引き上げる「半導体産業復活の基本戦略」を推進している。この野心的な戦略は、3つの段階的ステップで構成されている。

Step 1(緊急強化):

IoT用半導体の生産基盤を国内に確保する緊急措置として、TSMC熊本工場の誘致が実現した。これにより、22nm/28nmプロセスという成熟世代ながら需要が高い半導体の安定供給体制を構築している。

Step 2(日米連携):

次世代半導体設計技術の確立を目指し、**Rapidus(ラピダス)**が中心となって2nm世代の量産準備を進めている。これは単なる微細化の追求ではなく、AI時代に不可欠な超高性能チップを日本で製造できる体制を整えるという、国家安全保障上も極めて重要な取り組みだ。

Step 3(将来・光電融合):

グローバル連携による光電融合技術の社会実装こそが、日本が再び世界をリードするための「勝ち筋」と位置付けられている。NTTが提唱する**IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)**構想は、ネットワークからコンピューティングまでを光ベースに変革する世界規模の挑戦である。

IOWNは単なる通信インフラの進化ではない。光電融合技術を核にした「オールフォトニクス・ネットワーク」は、データセンターから端末まで含む包括的な情報処理基盤であり、消費電力を従来比で100分の1に削減しながら、処理能力を125倍に引き上げるという驚異的な性能目標を掲げている。

この構想には、NTTのみならずインテル、ソニーを含む国内外の多数の企業が参画するIOWN Global Forumが設立されており、事実上、GAFAが握る現在のインターネットインフラの覇権構造に挑戦する動きとも捉えられている。

光電融合技術の核心—InPフォトニクスICによるブレークスルー

IOWN構想における最大のブレークスルーは、InP(インジウムリン)フォトニクスICによる超低消費電力光ロジック回路の実現だ。従来、光技術は得意な部分(高速通信)に限定され、演算処理は電気回路に依存していた。しかし、NTTの開発した光ロジック回路は、光のまま演算処理を行うことで、電気-光変換に伴うエネルギーロスを根本的に排除している。

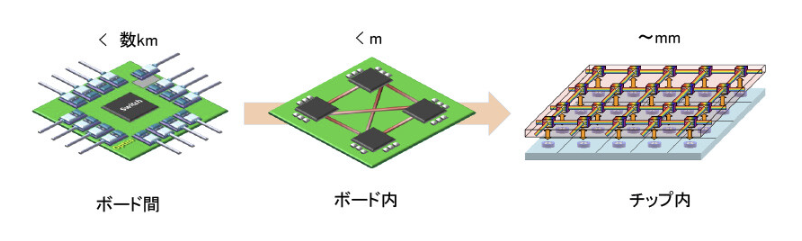

ただし、メモリは光技術では実現が困難なため、電子技術(Si集積回路)に委ねる。この「光は光の得意分野、電気は電気の得意分野」を同一パッケージ、さらには同一チップ内で混在させるアプローチが、光電融合の本質である。

将来的には、光ロジックと電子メモリを3次元的に集積化する革新的なアーキテクチャの実用化が目標とされており、2030年代には本格的な光電融合回路の商用展開が予想される。

直面する主要な課題とリスク

野心的な戦略の一方で、日本の半導体産業は深刻な課題にも直面している。

地政学リスクと供給依存:

先端半導体の供給を台湾等に過度に依存しており、地政学的緊張の高まりによる供給途絶時の経済的損失は甚大だ。特に自動車産業は、2021年の半導体不足で世界中の生産ラインが停止し、数千億円規模の損失を被った経験から、サプライチェーンの多様化と国内生産能力の確保を急務としている。

サプライチェーンの脆弱性:

半導体製造に不可欠なネオンや希ガスなどの原料、レアアースといった重要物資における他国(特に中国)への依存度が高く、経済安全保障上の重大なリスクとなっている。ウクライナ情勢によるネオンガス供給懸念は、この脆弱性を如実に示した。

技術管理と流出防止:

日本が優位性を持つ磁気センサー(GMR/TMR)や光関連技術は、軍事転用の可能性があるため、厳格な技術管理体制(外為法等)が求められている。技術流出を防ぎつつ、国際協力を推進するという困難なバランスが求められる。

第3章:デジタル人材育成を促進するためのスキル情報基盤と支援

次世代技術の主導権を握るには、ハードウェアとソフトウェアの両面を理解し、光電融合という学際的領域で活躍できる高度な人材が不可欠だ。

スキルベースの人材育成への転換

政府は2026年度末までに230万人のデジタル人材を育成する目標を掲げ、**デジタルスキル標準(DSS)**を策定した。この標準化の核心は、「どの会社で何年働いたか」という従来型の評価から、「具体的に何ができるのか」というスキルベースの評価への転換にある。

スキルの共通言語化:

「ビジネスアーキテクト」「データサイエンティスト」「ソフトウェアエンジニア」「サイバーセキュリティ」「デザイナー」の5つの人材類型を定義し、それぞれに必要なスキルセットを明確化している。さらに、学習コンテンツや能力評価を共通化することで、企業や業界の壁を超えた人材流動性の向上を目指す。

デジタル人材育成・DX推進プラットフォーム(仮称):

個人のスキル情報を蓄積・可視化し、労働市場で適切に評価される仕組み(デジタルバッジ等)を構築中だ。これにより、光半導体やAIなどの先端技術を学んだ人材が、その専門性を企業や業界を超えて活かせる環境が整いつつある。

高度設計人材の養成と国際展開

特に最先端半導体の設計を担う「アーキテクト」の不足は深刻だ。日本には優れた製造技術があるものの、世界トップレベルのチップ設計者が圧倒的に不足している。この課題に対し、**LSTC(最先端半導体技術センター)**が中心となり、画期的な人材育成プログラムを展開している。

米国Tenstorrent社との連携:

伝説的な半導体設計者ジム・ケラー氏が率いる米国の先進企業へ、日本のエンジニアを派遣し、シングルナノメートル半導体設計の実地訓練(OJT)を行うプログラムを開始した。ケラー氏はAMDのZenアーキテクチャ、AppleのA4/A5プロセッサ、TeslaのAutopilotチップなど、業界を変えた数々のチップを設計した人物であり、彼の下での訓練は日本の若手エンジニアにとって千載一遇の機会となっている。

Tenstorrentは特に自動車やロボット向けのエッジAI半導体開発に力を入れており、同社のアーキテクトは「5年、10年後には必ずシリコンフォトニクスへ移行する」と明言している。この国際連携は、日本が光電融合時代のチップ設計で主導権を握るための戦略的投資と言える。

未踏事業の大規模拡大:

突出した才能を持つ若手人材を発掘・育成する「未踏IT人材発掘・育成事業」を大規模に拡大し、2027年度には年間500人規模の育成を目指している。これまでの未踏事業からは、後に業界をリードする起業家やトップエンジニアが多数輩出されており、次世代の光電融合分野でも同様の成果が期待される。

第4章:次世代技術の社会実装に向けた官民連携の取り組み

光半導体やAI技術を「実験室の成果」から「社会の基盤」へ昇華させるには、個別の企業を超えた連携が不可欠だ。

データ連携基盤「ウラノス・エコシステム」

企業や業界の垣根を超え、データを安全に共有して新たな価値を生む**「ウラノス・エコシステム」**を官民で推進している。

自動車・蓄電池のトレーサビリティ:

CO2排出量管理などのデータ連携基盤を構築し、欧州の厳格な規制(バッテリーパスポート等)にも対応可能な国際的なデータスペースを目指す。これにより、日本の自動車産業が環境規制を競争力の源泉に転換できる。

この構想の背景には、EUが推進する「Gaia-X」などのデータ主権に関する動きがある。日本が独自のデータエコシステムを構築することで、データの「ルール作り」においても発言権を確保する戦略的意図がある。

「ワット・ビット連携」によるインフラ最適化

生成AIの爆発的普及に伴う電力需要の急増は、エネルギー政策の根本的見直しを迫っている。**「ワット(電力)」と「ビット(通信・データ)」**を一体で最適化する戦略が、この課題への解答だ。

具体的には、大量の電力を必要とするAIデータセンターを再生可能エネルギーが豊富な地域(北海道、東北、九州など)へ誘導し、IOWNの超高速光ネットワークで都市部と結ぶ。これにより、脱炭素とDXを同時に実現する「グリーンデータセンター」構想が現実化しつつある。

自動車産業における「ASRA」と「IOWN」の融合—日本発の車載チップレット革命

トヨタ、ホンダ、日産、SUBARU、マツダなどの車両メーカーに加え、デンソー、パナソニック オートモーティブシステムズなどのTier1、さらにルネサス、ソシオネクストなどの半導体メーカーが結集した**「ASRA(自動車用先端SoC技術研究組合)」**は、日本の自動車産業における半導体戦略の要となっている。

ASRAの戦略的ミッション:

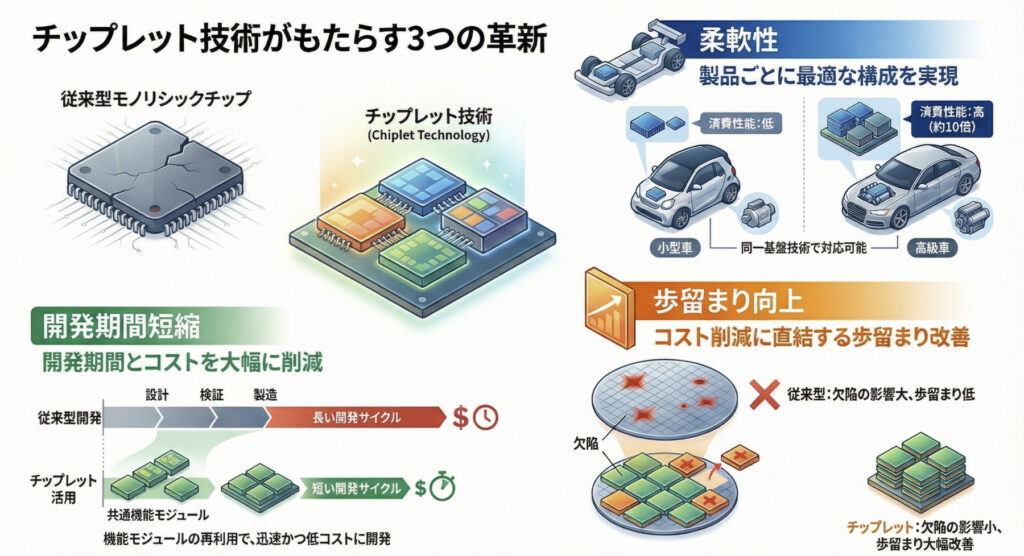

2023年12月に設立されたASRAは、14社(2024年3月時点)が参画し、チップレット技術を用いた車載コンピューティングの研究を推進している。チップレットとは、半導体チップを機能ごとに分割し、それを組み合わせてパッケージ化する革新的なアプローチだ。

この技術には以下の圧倒的な利点がある:

- 柔軟性: 小型車と高級車では求められる演算性能が10倍近く異なるが、チップレットを組み合わせることで同一の基盤技術を使いながら、最適な構成を実現できる

- 歩留まり向上: 大面積チップは製造歩留まりが低下するが、小分割することで歩留まりが大幅に改善し、コスト削減につながる

- 開発期間短縮: 共通の機能モジュールを再利用できるため、開発期間とコストを大幅に削減できる

ASRAは2028年までにチップレット技術の要素技術を確立し、2030年以降の量産車への搭載を目指している。政府もこの取り組みを重要視し、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)を通じて2024年度に約10億円の補助金を拠出している。

IOWNとの融合による「モビリティAI基盤」:

ASRAのチップレット技術とNTTのIOWN(光電融合技術)が融合することで、真の意味での「モビリティAI基盤」が構築される。具体的には:

これらが統合されることで、交通事故ゼロ、完全自動運転、そして移動体験の根本的な変革が現実のものとなる。

国際標準化への挑戦:

重要なのは、ASRAが単なる技術開発組織ではなく、車載用チップ間通信仕様の国際標準化を目指している点だ。米インテルやTSMCなどが主導するサーバー・スマートフォン向けのチップレット規格「UCIe」は既に存在するが、自動車向けには対応していない。

ASRAは自動車特有の要求(機能安全、熱・ノイズ・振動への対応、リアルタイム処理など)に対応した独自規格を策定し、これを国際標準に押し上げる戦略を取っている。標準規格を握ることは、市場における主導権を握ることと同義であり、これは日本の自動車産業にとって極めて重要な戦略的取り組みと言える。

第5章:車載光通信の実現に向けた技術的課題と主要規格

SDV(Software Defined Vehicle)時代の到来に伴い、車載ネットワークが扱うデータ量は爆発的に増加しており、従来の銅線(電気通信)では、その帯域幅、電磁ノイズ耐性、そして軽量化の限界に達しつつあります。

この課題を解決する切り札として、高速・大容量伝送が可能な「車載光通信」が注目されています。光通信の導入は、LiDARやカメラなどの高解像度センサーデータ、次世代インフォテインメント、さらには車載ECU間の高速データ連携を実現する上で不可欠です。

しかし、一般的な光ファイバーは、車の過酷な環境(温度変化、振動、湿気)に対する耐久性や、コネクタ着脱の容易性において課題を抱えています。そのため、車載環境に特化したPOF(プラスチック光ファイバー)や、特定のプロトコルに基づいた規格化が急務となっています。この冒頭では、車載光通信の実装に向けた技術的なハードルと、業界が定める主要な規格について解説します。

車載環境の過酷さ—光技術への厳しい要求

光通信技術自体は通信インフラやデータセンターで既に成熟しているが、自動車への応用には独特の困難が伴う。

温度変動:

車内環境は-40℃から+125℃という極端な温度変化にさらされる。光素子の特性は温度依存性が高く、安定動作を確保するための熱管理技術が不可欠だ。

振動・衝撃:

走行中の車両は常に振動にさらされ、悪路では激しい衝撃も受ける。光ファイバーと光素子の接続部は、この環境下でもミクロンレベルの精度で位置ずれを防ぐ必要がある。

長期信頼性:

自動車は15年以上の使用を想定しており、その間、光通信システムは故障なく動作し続けなければならない。データセンターのように定期的なメンテナンスや部品交換を行うことは現実的ではない。

光ファイバーと光素子の接続技術—コスト削減の鍵

車載光通信の実用化における最大の課題の一つが、光ファイバーと半導体レーザー、フォトダイオードなどの光素子との接続だ。

従来の光通信では、ボールレンズやマイクロレンズを用い、レーザーを発光させながら最適位置で固定する「アクティブアライメント」という労働集約的な手法が用いられてきた。しかし、この方法では車載用の低コスト要求を満たせない。

エッジカプリング方式:

シリコン基板にV溝加工を施し、そこに光ファイバーを設置してシリコン光導波路に直接接続する方法。V溝はウェットエッチングの結晶方位依存性を利用して高精度に形成でき、光ファイバーの加工精度の高さ(コア位置の誤差が数マイクロメートル以下)と相まって、アクティブアライメント不要の接続を実現する。IBMやインテル、GlobalFoundriesが量産メニューとして提供を開始している。

グレーティングカップリング方式:

シリコン光導波路表面にグレーティング(格子状の微細構造)を形成し、斜め上方から光ファイバーを接続する方法。最大の利点は、ウェハ状態での全自動検査が可能な点だ。Si-OSAT(半導体の後工程受託企業)との整合性が良く、大量生産に適している。

車載光通信の標準化動向

車載光通信の普及には、業界共通の規格が不可欠だ。

ISO標準化への取り組み:

住友電工など日本企業はISO(国際標準化機構)の標準化活動に積極的に参画し、10Gbps超の車載光ハーネス規格の策定をリードしている。2025年にはこの規格化が大きく前進する見込みだ。

中国の動向—車載光通信技術白書:

中国では北京理工大学深圳汽車研究院が中心となり、比亜迪(BYD)、長安汽車、蔚来汽車(NIO)、中興通訊(ZTE)など29社が参画して『車載光通信技術白書』を編纂中だ。2023年7月に開始され、2025年下半期の正式発表を予定しているこの白書は、産業チェーン全体(デバイス、ハーネス、システム統合)を網羅し、アプリケーションシナリオ、キーテクノロジー、標準体系、テスト手法まで包含する包括的なものとなる予定だ。

中国は「新エネルギー車」の世界最大市場であり、BYDやNIOといった自動車メーカーは既に光通信技術の車載応用に積極的だ。この白書は中国国内の標準統一だけでなく、グローバル標準への影響力を狙ったものと見られる。

第6章:光電融合が必要とされる背景—データセンターの電力危機

現在、インターネットのトラフィックはムーアの法則を上回るペースで増大しており、特にAIの急速な普及と大規模言語モデル(LLM)の訓練・運用が、データセンターの電力消費量を爆発的に押し上げています。従来の半導体チップは、チップ内の演算速度(コア性能)は向上しているものの、チップ間や基板間、さらにはサーバーラック間のデータ伝送においては、電気配線が物理的な限界に直面しています。

電子信号を伝送する際に生じる抵抗熱と、それによる電力ロスは無視できないレベルに達し、このままではデータセンターの運用コストと環境負荷が持続不可能なレベルに達すると懸念されています。

具体的には、総消費電力のうち、データ処理に必要な演算以外の**「データ伝送(I/O)」が占める割合**が、無視できないほど大きくなっているのです。この深刻な「電力危機」を回避し、AI時代の情報処理能力を維持・向上させる唯一の道筋として、電気の代わりに光でデータを伝送する「光電融合(Co-packaged Optics / CPO)」が必須の技術革新として求められています。

この冒頭では、データセンターが直面する具体的な電力危機と、その解決策としての光電融合の必要性を解説します。

生成AIがもたらす電力消費の爆発

ChatGPTに代表される生成AIの急速な普及は、データセンターの電力消費に深刻な影響を与えている。

従来のウェブ検索で1回あたり約0.3Whの電力を消費するのに対し、生成AIへの問い合わせは約3〜10Wh、つまり10〜30倍以上の電力を必要とする。Googleだけで1日あたり90億回以上の検索が行われており、これらが全て生成AIに置き換わると仮定すれば、必要な電力は天文学的な数値に達する。

国際エネルギー機関(IEA)の試算によれば、世界のデータセンターとAI関連の電力消費は、2022年の460TWhから2026年には最大1,000TWhへと倍増する可能性がある。これは日本の年間電力消費量に匹敵する規模だ。

電力効率の限界—PUEとCUEという指標

データセンターの電力効率は**PUE(Power Usage Effectiveness)**という指標で評価される。PUEは「データセンター全体の消費電力÷IT機器の消費電力」で定義され、理想値は1.0(全ての電力がIT機器に使われる状態)だが、現実には冷却設備や電源変換ロスなどで1.2〜2.0程度となる。

さらに重要なのが**CUE(Carbon Usage Effectiveness)**という指標で、データセンターのCO2排出量を定量化する。再生可能エネルギー比率の低い地域でデータセンターを運用すれば、いくらPUEが優れていてもCUEは悪化する。

光電融合による根本的解決

NTTのIOWN構想が目指すのは、電気配線そのものを光に置き換えることで、発熱と電力ロスを根本的に排除することだ。

チップ間光配線:

現在のサーバーは、CPU、GPU、メモリ間を高速電気配線で接続しているが、伝送速度が上がるほど発熱と電力消費が増大する。これを光配線に置き換えることで、消費電力を10分の1以下に削減しながら、10倍以上の伝送速度を実現できる。

シリコンフォトニクス光トランシーバー:

Intel、Broadcom、CiscoなどがシリコンフォトニクスベースのOCO(On-Chip Optical transceiver)の開発を加速している。これは電気信号を光信号に変換する装置をチップに直接集積したもので、2025年からの商用展開が予定されている。

第7章:日米中の光電融合開発戦略—グローバル競争の最前線

データ駆動社会の進化に伴い、半導体チップ内でのデータ処理速度と電力効率の限界が喫緊の課題となっています。この壁を打ち破るブレイクスルーとして、電気信号と光信号を高度に統合する「光電融合(Co-packaged Optics / CPO)」技術が、世界的な技術競争の最前線に躍り出ています。

特に、ITインフラと自動車産業において圧倒的な影響力を持つ日米中三国は、それぞれ独自の戦略とロードマップに基づき、この技術開発を国家レベルで推進しています。アメリカは、大手ITプラットフォーム企業を中心にAIスパコンの電力効率向上を最優先課題とし、巨額の投資を行っています。

一方、中国は、国産化とサプライチェーンの自給自足を目指し、戦略的な優位性を確立しようとしています。そして日本は、独自の素材・部品技術と、自動車分野における強みを活かし、次世代の車載通信やモビリティへの応用で世界をリードする道筋を描いています。

この冒頭では、この三つ巴のグローバル競争が現在どのような局面を迎え、それぞれの国がどのような開発戦略で覇権を握ろうとしているのかを概観します。

日本:光通信インフラの蓄積を活かす「IOWN戦略」

日本の強みは、世界最高水準の光ファイバー網と、NTTが保有する光電融合の基礎特許群にある。

IOWN Global Forumの拡大:

2024年末時点で参加企業・団体は世界40カ国以上から130以上に達し、Intel、Sony、富士通、KDDI、トヨタ、Ciscoなど多様な業界のリーダーが参画している。これはIOWNが単なる日本国内の取り組みではなく、グローバルスタンダードを目指す動きであることを示している。

産業横断的なアプローチ:

通信事業者だけでなく、自動車(トヨタ)、電機(ソニー、パナソニック)、半導体(ルネサス、ソシオネクスト)など、日本の強みを持つ産業を横断的に巻き込む戦略を取っている。これが実を結べば、日本は光電融合時代の「プラットフォーマー」になる可能性がある。

米国:巨大テック企業とスタートアップの二面戦略

米国の戦略は、既存の巨大テック企業による大規模投資と、破壊的イノベーションを狙うスタートアップの両面作戦だ。

Intel、Broadcomの量産体制:

Intelは既に800Gbps光トランシーバーの量産を開始しており、次世代の1.6Tbps製品の開発も進行中だ。Broadcomも同様に、データセンター向け光電融合チップの商用化を加速している。

Lightmatter、Ayarなど光コンピューティングスタートアップ:

Lightmatterは光を使った行列演算加速器を開発し、AI学習の電力効率を従来比で10倍以上向上させることを実証した。Ayar Labsはチップ間光配線技術で評価を高め、IntelやGlobalFoundriesとの提携を発表している。

米国の強みは、基礎研究から商用化までのエコシステムが成熟している点だ。MITやスタンフォード大学などの研究機関、豊富なベンチャーキャピタル、そして巨大な国内市場という三位一体の体制が、イノベーション創出を加速している。

中国:国家主導の集中投資と市場規模の武器

中国は「中国製造2025」戦略の一環として、光電融合技術に巨額の国家投資を行っている。

ファーウェイの車載光通信:

ファーウェイ(華為技術)は既に自社の高級車ブランド「AITO」に車載光通信システムを搭載しており、実用化では日米に先行している。同社は5G基地局で培った光通信技術を車載に転用する戦略を取っている。

清華大学、北京大学の研究拠点:

中国政府は清華大学にシリコンフォトニクス研究センターを設立し、数百億円規模の投資を行っている。基礎研究から応用開発まで、垂直統合型の研究体制を構築している。

市場規模という圧倒的な武器:

中国は世界最大の自動車市場であり、特に電気自動車の販売台数は全世界の60%以上を占める。この巨大市場で車載光通信が標準化されれば、中国の技術仕様が事実上の世界標準になる可能性がある。

戦略の相違点—日本の勝機はどこにあるか

3カ国の戦略を比較すると、明確な相違点が見えてくる。

- 日本: 光通信インフラと自動車産業の融合による「垂直統合」

- 米国: 破壊的イノベーションによる「技術の飛び越し」

- 中国: 巨大市場を活かした「スケールメリット」

日本の勝機は、世界最高の光通信技術と、世界最高の自動車技術を併せ持つ唯一の国であるという点にある。トヨタ、ホンダ、日産という世界的ブランドが、NTTやルネサスと緊密に協力して次世代車を開発できる環境は、他国には真似できない強みだ。

ただし、この強みを活かすには「スピード」が決定的に重要だ。2030年という目標年まで残された時間は多くない。官民が一体となり、迅速な意思決定と大胆な投資を実行できるかどうかが、日本の命運を分ける。

結論:日本が再びイニシアティブを取るために

光半導体の開発は、単なる技術競争ではない。エネルギー効率、計算能力、そして経済安全保障をめぐる**「国家の競争力」そのもの**だ。

日本はシリコンフォトニクスの基礎研究や光通信インフラにおいて世界屈指の蓄積を持っている。慶應義塾大学のSiPhON実証、住友電工の2026年商用化、ASRAのチップレット戦略、そしてNTTのIOWN構想—これらは全て、日本が次世代モビリティ社会のリーダーとなるための布石だ。

この強みを活かし、ハードウェア(光半導体)とソフトウェア(AI・自動運転アルゴリズム)を協調設計(Co-Design)できるエコシステムを国内に確立すること。そして産学官が連携して**「共通のスキル言語」を持つ次世代リーダー**を育て上げること。これが実現したとき、日本は世界のモビリティ社会における支配的な地位(デファクトスタンダード)を再び手にすることができる。

例えるなら:

従来の電気半導体が「整備されたが渋滞しやすく、熱を発するアスファルトの道路」だとすれば、光半導体は「摩擦ゼロで無限の速度を出せる、熱を持たない超伝導のハイウェイ」だ。日本はこのハイウェイの建設技術と、そこを走る最高の車両(自動車)を併せ持つ、唯一の国になろうとしている。

2030年代、自動運転車が当たり前になった世界で、その車内を流れるデータの「血管」が日本発の光技術で作られている—その未来を実現するための戦いは、既に始まっている。私たち一人ひとりが、この技術革命の意味を理解し、日本の挑戦を支えることが、次の時代を切り拓く鍵となるだろう。

補足:読者への問いかけ

本記事を読み終えた皆さんに、3つの問いを投げかけたい。

- 光電融合技術がデータセンターで必要とされる背景を述べよ。

生成AIの爆発的普及により、データセンターの電力消費は2026年までに倍増する可能性がある。従来の電気配線では発熱と電力ロスが限界に達しており、光配線による根本的な解決が不可欠となっている。 - 車載光通信の実現に向けた技術的課題と主要規格を説明せよ。

-40℃から+125℃という温度変動、振動・衝撃への耐性、15年以上の長期信頼性という車載特有の要求に対応する必要がある。光素子と光ファイバーの低コスト接続技術(エッジカプリング、グレーティングカップリング)の確立と、ISO等での国際標準化が鍵となる。 - 日本、米国、中国の光電融合開発戦略の相違点を論ぜよ。

日本は光通信インフラと自動車産業の融合による垂直統合戦略、米国は破壊的イノベーションによる技術の飛び越し戦略、中国は巨大市場を活かしたスケールメリット戦略を取っている。日本の勝機は世界最高の光技術と自動車技術を併せ持つ唯一性にあるが、スピードが決定的に重要だ。

これらの問いに対する答えを考えることは、日本の未来を考えることに他ならない。

自動車の最新技術:関連記事リンク