自動車産業が「100年に1度の大変革期」を迎えている。その震源地となっているのが、ソフトウェアで車の価値を定義する「SDV(Software Defined Vehicle)」という新概念だ。2025年現在、国内車載関連アプリケーション市場は1,068億円に達し、2030年には1兆円を超えると予測されている。経済産業省の「モビリティDX戦略」では、自動車売上に占めるソフトウェア比率が2040年に40%に達する見込みだ。

本稿では、車載OS開発の最前線から、ホンダ・トヨタなど日本メーカーの戦略、中国勢の猛追、そしてAIが主導する次世代モビリティまで、自動車業界の内側に踏み込んだ徹底解説をお届けする。

お届けする。

車載OSとは何か――自動車の「脳」が生まれる理由

100個超のECUを束ねる統合司令塔

車載OS(Operating System)とは、車両に搭載された膨大な電子制御ユニット(ECU)の全体統制を司るソフトウェア基盤を指す。現代の車両には100以上のECUが搭載されているが、その多くは特定の機能にのみ対応し、機器間の相互連携が困難という課題を抱えている。

例えば、エンジン制御、ブレーキシステム、エアコン、カーナビゲーション、先進運転支援システム(ADAS)――これらは従来、個別のECUで独立して動作していた。しかし、CASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)の進展に伴い、車両全体を統合的に制御する「ソフトウェア定義型車両(SDV)」の実現が不可欠となっている。

SDVが実現する「進化し続ける車」

SDVでは、無線通信(OTA:Over The Air)を通じて購入後も機能の追加や性能向上が可能になり、車両の価値が経年劣化するのではなく、スマートフォンをアップデートするように向上し続ける。

BCGと世界経済フォーラムの共同レポートによると、2030年までにSDVは自動車業界に6,500億ドル以上の価値をもたらすと予測されている。テスラがいち早く実践したこのモデルは、今や業界標準となりつつあり、自動車メーカー各社が追随を急いでいる。

車載OSが目指す「翻訳機能」としての理想像

ハードウェアの壁を超える共通プラットフォーム

将来的な車載OSの理想像は、ハードウェアの違いを吸収して最適化する**「翻訳機能」**を備えた汎用OSの実現だ。これは、ハードウェアアブストラクションレイヤー(HAL)を構築することで、異なるメーカーの車両であっても共通のアプリケーションを共有・流通できる仕組みを指す。

具体的には、トヨタ車でもホンダ車でも同じカーナビアプリや音楽配信サービスが使えるようになる世界だ。これにより、特定の車種専用にアプリを開発する必要がなくなり、開発コストの抑制と多様なサービスの迅速な提供が可能になる。

アーキテクチャの大転換――ドメイン型からゾーン型へ

矢野経済研究所の2025年調査によると、車載アーキテクチャは段階的な進化を遂げる。2025年には多くの自動車メーカーにおいてECUごとに機能分割したドメインベースのE/E(Electrical/Electronic)アーキテクチャを採用する形となる。

2028年になると、従来ボディ系や情報系をカバーしてきたドメイン間の連携をとる統合化層(HAL)のカバー範囲が、ADAS系(先進運転支援システム)まで広がっていく見込みだ。ADAS系は車両制御系に関与するため、自動車安全水準(ASIL)上CおよびDにあたり、実現に際してはミドルウェアの役割が極めて重要となる。

そして2030年には、ボディ系のハードウェアが従来のドメイン型からゾーン型へと移行していく点が最も大きな変化となる。車両4か所(前方・右側/前方・左側/後方・右側/後方・左側)にゾーンECUとして分散・搭載されることで、配線の大幅削減とコスト低減が実現する。

AI定義の車両(ADV)への進化――中国勢が描く近未来

大規模言語モデルがもたらす対話型コックピット

近未来において、車載OSは単なる制御ソフトから、AIが主体となる「AI定義の車両(ADV:AI Defined Vehicle)」へと進化する。中国の新興EVメーカーなどは、大規模言語モデルやAIアシスタントをOSに統合し、ドライバーの嗜好を学習して自律的にコミュニケーションをとるスマートコックピットの開発を加速させている。

2024年において中国市場は新エネルギー車の新車販売比率が49.45%に達し、第4四半期には51.5%と過半数を突破した。この急速な普及の背景には、単なる電動化だけでなく、AI統合による「スマート化」がある。

ファーウェイとシャオミが牽引する次世代UX

ファーウェイは自動車設計やユーザーエクスペリエンス(UX)など、自社開発のOSやスマートコックピット、LiDAR、カメラ等のハードウェアを兼ね備えたスマートソリューションを自動車OEM(完成車メーカー)に提供している。賽力斯汽車(セレス汽車)との共同ブランド「問界(AITO)」、奇瑞汽車との「智界汽車(Luxeed)」は、2024年1~9月の販売台数がそれぞれ前年同期比3.8倍、7.3倍という驚異的な伸びを記録した。

また、スマートフォンメーカーのシャオミが2024年3月に発売した初のスマートEV「SU7」は、「走るスマホ」と銘打ち、車からスマホで家電を操作したり、スマホから車を操作できる便利な機能を実現している。2025年には1500PS超、0-100km/h加速1.98秒という「SU7 Ultra」を投入し、性能面でもテスラに対抗する構えだ。

AIが運転を「学習」する時代

広州汽車集団の子会社AIONが2024年9月に発売した新型純電動セダン「AION RT」には、同社が開発した車載OS「ADiGO5.0」を搭載。上海汽車グループの智己汽車は、AIを搭載した次世代自動運転システム「IM AD 3.0」を発表し、人間の思考プロセスに近い方法で瞬時の判断を行い、ベテランドライバーのような直感的な運転感覚を実現している。

新興EVメーカーの蔚来汽車(NIO)も自社開発のシステムを構築しており、インテリジェント運転、車両コントロール、コネクティビティー、デジタルコックピットなどで、AIを活用した車両総合オペレーションシステム「SkyOS天枢」や「Banyan 3インテリジェントシステム」、これらのシステムを支える5ナノメートルスマート運転車載チップ「神璣NX9031」を発表している。

ホンダの成長戦略――10兆円投資で電動化とSDVを両輪推進

野心的な2040年ビジョンと資源配分

ホンダ(Honda)は、2040年までにEVおよびFCEV(燃料電池車)の販売比率をグローバルで100%にするという野心的な目標を掲げ、持続可能な成長に向けた抜本的な構造改革を推進している。

同社は2022年3月期から2031年3月期までの10年間で、電動化およびソフトウェア領域に合計10兆円の資源を投入する計画だ。その内訳は、次世代工場を含むモノづくり関連に約6兆円、ソフトウェアデファインドモビリティの実現に向けたR&Dに約2兆円、バッテリーの垂直統合型バリューチェーンの構築に約2兆円となっている。フロスト&サリバンの調査でも、ホンダはソフトウェア定義のモビリティ開発に126億6,000万ドルを投じていると報告されている。

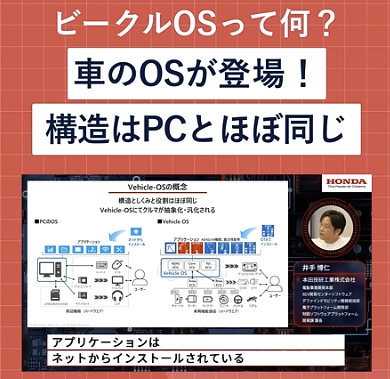

独自ビークルOSによる差別化戦略

ホンダ独自の「ビークルOS」は、3つのドメインECU(先進安全、ダイナミクス、デジタルUX)に機能を集約し、データプラットフォームを活用してお客様一人ひとりに寄り添った新しい移動体験をスピーディーに提供する。

開発効率向上のため、メモリ安全性とパフォーマンスに優れたプログラミング言語「Rust」の採用も進んでおり、堅牢なソフトウェアスタックの構築が図られている。ホンダは2026年までに完全にドメインベースのアーキテクチャを展開し、その後ゾーン型アーキテクチャを採用したeMプラットフォームを2025年に展開する予定だ。

収益基盤の強化と積極的な株主還元

持続可能な成長を実現するため、ホンダは既存のガソリン車(ICE)およびハイブリッド車(HEV)事業での収益性を最大化し、そこから得られたキャッシュを将来のEV事業に投資する戦略を採っている。

具体的には、開発工数の削減や生産能力の適正化により、四輪事業の損益分岐点を約80%まで改善させ、過去最高益を更新するなどの強固な収益体質を構築している。財務戦略においては、資本効率の向上とPBR(株価純資産倍率)1倍超の早期達成を目指し、積極的な株主還元を推進。2024年3月期の総還元性向は52%と、競合他社の平均を大きく上回る水準を維持している。

次世代モビリティ開発におけるソフトウェア技術と資源循環

ソフトウェアが実現する「知性」と「進化」

次世代モビリティ、特にホンダが提唱する「Honda 0シリーズ」などの開発において、ソフトウェア技術と資源循環は、単なる環境対応を超えた**「競争力の源泉」**としての役割を担う。

ソフトウェア技術は、ハードウェアに依存しない柔軟な開発を可能にし、OTAアップデートを通じて車両に「知性」を宿らせる。トヨタも2025年から2026年の間に発売予定のバッテリー電気自動車(BEV)プラットフォームで、集中型/ゾーン型アーキテクチャに向けて前進しており、自社OS「Arene」の開発を主導するウーブン・バイ・トヨタ社を完全子会社化し、組織・人事を再編することで、ソフトウェア実装の加速を目指している。

資源循環が支える経済合理性と持続可能性

資源循環(リソースサーキュレーション)は、環境負荷ゼロとビジネスの継続性を結びつける鍵だ。ホンダは2050年までにサステナブルマテリアル使用率100%を目指しており、リサイクル材の活用や他産業での再利用を最大化する循環型ビジネスへの転換を急いでいる。

特にEVのコストの約40%を占めるバッテリーにおいて、資源循環の役割は決定的だ。ホンダは、カナダでの自社生産やリサイクル材の安定調達を含む垂直統合型の体制を構築することで、2030年までにバッテリー生産コストを従来比で20%削減する計画である。これにより、希少資源の採掘から廃棄に至るライフサイクル全体を制御し、コスト競争力と調達の安定性を同時に確保する。

自動車産業の人的資本強化――ソフトウェア人材1万人体制へ

製造業からテック企業への大転換

「100年に1度の変革期」を勝ち抜くため、自動車メーカーは従来の機械工学中心の組織から、ソフトウェアと多様な個性が融合する組織へと作り変えるべく、人的資本の強化に注力している。

ホンダは、2030年までに開発を担うソフトウェア人材を、協業先を含めて現在の2倍となる1万人体制へと増強する方針を掲げている。これには、既存の部品技術者からソフトウェア分野への転身(リスキリング)も含まれており、デンソーやボッシュといったサプライヤーも同様に、数千人規模の技術者を再教育するプログラムを展開している。

「2030年人事ビジョン」と組織文化革命

ホンダは「2030年人事ビジョン」として、「夢」に向かって挑戦し続ける人・組織づくりを推進している。これまでの伝統的な製造業にありがちな硬直的なトップダウン構造から、従業員の内発的動機を喚起し、多様な個性が融合するアジャイルな組織文化への転換を図っている。

日産自動車の内田誠社長は「素晴らしい技術があっても、事業化のタイミングが市場のニーズに合わなければ、ビジネスにつながらない。やはりスピードだ」と述べ、ホンダの三部敏宏社長も「変化のスピードが加速していく中、ハードウェア(車体)中心の進化では追いつくことはできない」と危機感を表明している。

非財務指標を組み込んだ報酬制度改革

人的資本の価値を最大化するため、報酬制度の改革も行われている。ホンダは2025年度3月期以降、執行役の報酬において、財務指標(ROE・ROIC)に加え、非財務指標(ブランド価値、CO2総量、従業員エンゲージメント)をKPIに導入した。これにより、持続可能な社会への貢献と中長期的な企業価値向上の両方を強力に後押しする体制を整えている。

日本メーカーの共同戦線――スピードが命運を分ける

日産・ホンダ・スズキ・ダイハツの歴史的提携

2024年8月、日産とホンダの両トップは、約1時間の記者会見で約20回にわたり、「スピード」「時間軸」という言葉を繰り返した。急速に進む自動車業界の変化に対する危機感が伝わってくる内容だった。

日産、ホンダ、スズキ、ダイハツは次世代SDVプラットフォームの共同研究契約を締結し、共通ソフトウェアプラットフォームの開発を進めている。2025年以降の量産車への搭載を目指すこの共同研究は、SDV市場での日本メーカーの競争力確保に重要な意味を持つ。

各社の取り組みにより、開発コストの削減と効率化が期待され、各社の強みを活かした差別化も可能になる。経済産業省は2030年に日本勢がSDVの世界シェアを3割にする目標を掲げており、官民一体となった取り組みが加速している。

課題は山積――標準化と垂直統合のジレンマ

しかし、SDV実現への道のりは平坦ではない。ビークルOSの開発では、車両のハードウェア資源を適切に抽象化し、一つのソフトウェアで複数の種類の車両を制御できるようにすることは容易ではない。また、車両のどの部分を、どの階層で、どのように抽象化するかを決定する必要がある。

標準化されたAPIの開発では、自動車メーカーを超えた標準化の必要性について議論が分かれている。APIをどの階層で定義するかは、自動車業界のビジネスモデルに大きく影響するためだ。2024年6月には名古屋大学によってOpen SDV Initiativeが設立され、産業界と学術界が協力してSDVの実現に向けた標準化と技術開発が進められている。

車載OS市場の爆発的成長――2030年に1兆円超へ

急拡大する市場規模と構成比の変化

矢野経済研究所の調査によると、国内車載関連アプリケーション市場規模は、2022年が103億円、2023年は294億円、2024年は568億円と順調に拡大を続けている。2025年は1,068億円の見込みで、2030年には1兆118億円に達すると予測されている。

2024年の車載アプリケーションおよび車載プラットフォームの構成比は、車載アプリケーションが25%、車載プラットフォームが75%と推計されており、まずは基盤となるプラットフォーム開発が優先されている状況だ。2030年の構成比は、制御系が30.8%、車載IT系が12.8%、SDVソリューションが56.3%とSDVソリューションが5割強となる見通しである。

グローバル市場では230億ドル規模に

グローバル市場に目を向けると、車載OS市場は2024年に131億1,000万米ドルと評価され、2030年には230億5,000万米ドルに達すると予測されている(CAGR 9.85%)。また、自動車向け半導体市場は2030年までに15兆円を超える規模に成長する見込みで、その中で車載OSを支えるチップやセンサーの需要が爆発的に増加する。

経済産業省の試算では、2035年における世界の新車生産台数は9,790万台で、そのうちSDVは6,530万台(SDV比率66.7%)になると見通されている。企業間連携による技術革新やプラットフォーム化の加速、各国政府の強い後押しへの期待を背景に、2030年頃に世界中の自動車メーカーがSDVを本格導入すると予想される。

テスラと中国勢の先行優位――日欧メーカーの巻き返しは可能か

テスラが切り拓いたSDVの道

SDVで先行するのは米テスラだ。同社は早くからハードウェアとソフトウェアを分離した開発を進めてきた。OTAでソフトウェアをアップデートするスタイルはすでに標準化されており、ADAS「FSD」もバージョンアップを重ねることで自動運転機能を実現する計画としている。EV市場を開拓したテスラは、こうした分野においても先行しているのだ。

電力を制御する技術的な親和性の高さから、EVで先行する海外メーカーがSDVの分野でも先行する。テスラが開始した「ソフトウェアをインターネット経由で更新することで自動車を購入したあとも最新の機能が使えるようになる」というサービスは、売り切り・買い替えの車業界に変化をもたらしている。

中国市場の実態――スマート化が購買を左右

中国のNEV市場は、駆動がモータになり電気で動く車両だけではなく、SDVとして、内装とデジタル技術の融合であるスマートコックピットや自動・支援運転など、クルマとAIが融合した開発が急速に進んでいる市場である。これらスマート化の出来・不出来が、特に若い世代(20~30代)の購買を左右する。テクノロジーと新しいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)に対する期待が高く、NEV市場の成長を牽引しているのがこの世代である。

中国メーカーは、政府の強力な支援を受け、EV自動車の価格競争力と先端技術力を高め、日系自動車の顧客を奪っている。従来3~5年を要していた新車開発を、中国企業は約2年に短縮し、次々と新型車を投入しているのだ。

欧州メーカーの異業種連携戦略

独フォルクスワーゲン(VW)は、未来のEV向けソフトウェアを共同開発するため、米新興EVのリヴィアン・オートモーティブへの出資を58億ドルに引き上げ、合弁会社を設立した。VWグループのソフト開発会社であるCARIAD社は、2030年までに最大4,000万台の車両が自社プラットフォーム「E3 2.0」で稼働することになるという。

BMWはインドのタタ・テクノロジーズと提携し、SDVの開発を加速。仏ルノーと米グーグルは、ルノー車向けのAIとクラウドベースの「デジタルツイン」の研究プロジェクトで提携している。必要な専門知識を得るため他社と提携する企業が増えており、社内の能力を戦略提携で補うハイブリッド型の手法が主流となっている。

結びに代えて――「翻訳者」が導く共創の未来

車載OSの進化を例えるなら、それは**「世界中の言語を完璧に仲介する万能な通訳者」**を車両に住まわせるようなものだ。メーカーや国籍を問わず、最適なソフトウェアが即座にハードウェアへと指示を伝えるこの「翻訳機能」が完成したとき、自動車は単なる移動手段から、あらゆるサービスと繋がる真の知能化モビリティへと昇華する。

経済産業省の試算では、SDV化により売上総額に占めるソフトウェアからの売上割合が最大30%に達するとの分析がなされている。自動車業界では、ハードウェアだけでなく、ソフトウェアでどのように収益を上げていくのかという観点を含めたビジネスモデルの再構築が喫緊の課題となっている。

日本の自動車産業は、トヨタ・ホンダ・日産といった巨人たちが手を組み、スピード感を持って共同開発に臨んでいる。10兆円規模の投資、1万人のソフトウェア人材育成、そして非財務指標を重視した組織改革――これらすべてが、グローバル競争を勝ち抜くための必須条件となっている。

私たちは今、その歴史的な境界線に立ち、ソフトウェアという「見えない力」が織りなす新しい移動の時代の幕開けを目撃している。車載OSを制する者が自動車産業の未来を制する――その戦いは、すでに始まっている。