序章:モビリティカンパニーへの変革期—2025年が示すトヨタの覚悟

2025年、トヨタ自動車は歴史的な転換点に立っています。ハイブリッド車(HEV)の圧倒的な成功により、2025年3月期には史上最高益を達成し、営業利益は4兆7,955億円に到達しました。この潤沢な資金力を背景に、トヨタは従来の自動車メーカーから「モビリティカンパニー」への変革を加速させています。

電動化の波が世界的に押し寄せる中、トヨタはBEV一辺倒ではなく、HEV、PHEV、BEV、FCEVを包含する「マルチパスウェイ戦略」を選択しました。これは、世界各地域のエネルギー事情やインフラの違いに適応する、極めて現実的なアプローチです。単なる慎重策ではなく、不確実性の高い市場環境を見据えた戦略的な「攻め」の布陣といえるでしょう。

2024年9月には「蓄電池に係る供給確保計画」として経済産業省からの認定を受け、2026年から段階的に生産を開始し、2030年の本格量産を目指す計画が正式に始動しました。この認定により、政府から設備投資の一部に対する補助金を受けられるほか、製造ラインの整備、原材料の安定調達、国内サプライチェーンの構築など、多方面で制度的な後押しを受けられることが確定しています。

本記事では、このマルチパスウェイ戦略の全体像から、未来の競争力を決定づける次世代技術、インフラ整備、そしてユーザー視点に立った具体的な取り組みまで、2025年以降のトヨタ電動戦略の最前線を徹底的に解説します。業界関係者が注目すべき、トヨタの壮大な変革の全貌をご覧ください。

第1章:全方位戦略「マルチパスウェイ」の深層とマイルストーン

トヨタの電動戦略の根幹は、「商品・技術・社会基盤」に対し全方位で取り組むという姿勢にあります。この戦略は、短期的な目標達成に留まらず、2030年を見据えた明確なマイルストーンによって支えられています。

電動化に向けた戦略目標(2025年〜2030年)

トヨタは2017年12月に発表した戦略に基づき、電動化を戦略的に推進しています。その具体的な目標は以下の通りです。

2025年の目標:

- エンジンのみを搭載する車種をゼロにする

- 全車種で何らかの電動車(HEV、PHEVを含む)が選択できる構成とする

- プリウスやMIRAIなどの電動専用車の車種を拡大し、クラウンやカローラなどの電動グレード設定車も拡大する

2030年の目標:

- 電動車のグローバル販売台数を550万台以上に拡大する

- ZEV(EV・FCV)のグローバル販売台数を100万台以上にする

- HEV/PHEVが販売台数の40%以上を占めることを目指す

特に注目すべきは、2030年にHEV/PHEV 40%以上という目標です。これは2017年実績比で3倍増となる「トヨタにとって最も準備が困難な目標」とされていますが、ボリュームの大きいハイブリッドこそが燃費規制対応の軸となると見られています。この野心的な目標は、単なる数値ではなく、トヨタが描く電動化社会への確固たるコミットメントの表れなのです。

収益を支えるHEV/PHEVの多様化戦略

マルチパスウェイ戦略において、HEV/PHEVは次世代技術への投資を支える**「攻め」の軍資金**を生み出す、極めて重要な柱です。従来の2モーターTHS(Toyota Hybrid System)が持つ燃費、コスト、走りの追求という要素を継承しつつ、ハイブリッドシステムの多様化が推進されています。

スポーツタイプ:

加速性能に優れたハイブリッドシステム(2モーターTHSの改良版とみられる)を投入。走りの楽しさとエコロジーの両立を実現し、スポーツカー愛好家にも電動化の恩恵を提供します。

小型トラック:

トーイング性能に優れた1モーター+多段ATのハイブリッドシステムを採用。商用車や貨物輸送の分野でも電動化の波を広げ、物流業界のカーボンニュートラル実現に貢献します。

新興国向け:

1モーターパラレルHEVや48V MHEV(マイルドハイブリッド)を今後開発・投入する計画です。アクアより小型のモデルでは48V MHEV、ピックアップトラックなどでは1モーターパラレルHEVと使い分けられる見込みです。価格競争力を保ちながら、世界中のユーザーに電動化技術の恩恵を届ける戦略です。

PHEVについても、アルファードやヴェルファイアへの導入が計画されており、充電インフラが未整備な地域でも現実的な電動化の選択肢を提供します。これにより、ユーザーの多様なニーズと地域特性に対応した、真の意味での「全方位戦略」が完成します。

BEV/FCEVの役割変更とフルライン展開

ZEV(BEV/FCEV)は、主力となるHEV/PHEVとは異なる領域(車両サイズや移動距離)をカバーするために不可欠と位置づけられています。

BEV(バッテリーEV)戦略の大転換

従来の小型車中心から位置づけを変更し、軽自動車からトラックまでフルライン展開へと舵を切りました。乗用・商用に加え、モビリティサービスへの活用も進められます。さらに、駆動用モーターをハイブリッド車用モーターと共通化することで、スケールメリットを活かしたコスト削減も検討されています。この戦略により、BEVは「ニッチ市場の製品」から「あらゆる用途に対応する主力製品」へと生まれ変わります。

FCEV(燃料電池車)戦略の拡張

2020年代に乗用車・商用車のラインアップ拡充が図られます。乗用車分野では、SUV、高級車、ワゴンモデルが加えられます。商用車分野では、バスに加え、中・大型トラック、公共交通バス、宅配トラックへの展開を予定しており、グループ企業を通じた産業用車両や定置型発電機への製品化も行われます。水素社会の実現に向けて、トヨタが描く壮大なエコシステムの一端が垣間見えます。

第2章:革新のエンジン「次世代バッテリー技術」とBEV巻き返し戦略

トヨタはBEV分野で「出遅れ」との評価を受けてきましたが、2023年に新設された「BEVファクトリー」を起点に、巻き返しに向けた攻勢を本格化させています。その中核となるのが、ゲームチェンジャーとしての次世代バッテリー技術です。

次世代BEVプラットフォームと生産革新

トヨタは2026年の市場投入を目指し、次世代BEV専用プラットフォームを開発しています。このプラットフォームにより、2030年までに年間170万台規模の生産を目指す計画です。

生産工程の革命的変革

生産工程にも革新が進んでいます。ギガキャストでは大型部品を一体成形する技術を導入し、生産コストを大幅に削減します。さらに自走組立ラインでは、コンベアを廃止し、車両が自走しながら組み立てを行う方式を採用。これらはTPS(トヨタ生産方式)の思想を次世代のモノづくりに応用した取り組みであり、BEVの収益性を高める上で不可欠な挑戦です。

デジタルツインやシミュレーションを用いた「工程1/2」構想も推進されており、開発・生産のリードタイム半減、試作コスト大幅削減を目指しています。これにより、市場ニーズの変化に迅速に対応できる、極めて柔軟性の高い生産体制が構築されます。

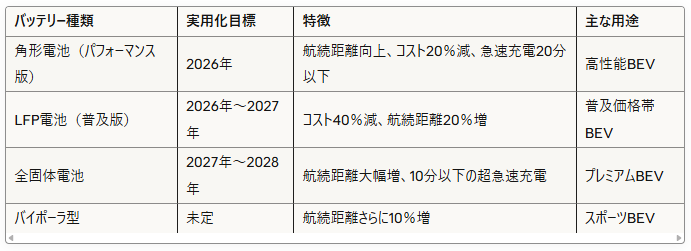

複数のロードマップでリスクを分散するバッテリー戦略

トヨタのバッテリー戦略は、単一技術に依存せず、複数のロードマップを並行して進めることでリスク分散を図っている点が特徴的です。

全固体電池:夢のバッテリーが現実に

全固体電池は「ゲームチェンジャー」と呼ばれるように、次世代の電気自動車(EV)用電池の注目株となっています。名称からわかるように、特徴は「中身すべてが固体」であること。従来のリチウムイオン電池の限界を突破する「ゲームチェンジャー」として最大の期待が寄せられています。

トヨタは2026年から全固体電池の量産を開始する予定です。この全固体電池は、従来のリチウムイオン電池に比べてエネルギー密度が高く、急速充電が可能な次世代バッテリーとして注目されています。特に、1,000km(621マイル)を超える航続距離を実現できる可能性があり、電気自動車(EV)の普及に大きな影響を与えると期待されています。

10分以下での超急速充電や大幅な航続距離拡大は、BEV市場の常識を覆す可能性を秘めており、この量産化の成否がトヨタの未来を左右するといえます。トヨタの中嶋副社長は2025年の株主総会で「お約束した日程を守り、全固体電池を次の未来を切り開く大きな要素としてお届けできればと思っています」と力強く語っており、開発への確固たる意志が感じられます。

第3章:利便性を高める「充電インフラとユーザー体験」の未来

電動車の普及には、車両性能だけでなく、ユーザーが感じる「不安・不便」を取り除く充電インフラとサービスの拡充が不可欠です。トヨタは2025年以降、インフラとサービスの両面で利便性向上に大きく踏み出します。

国内外での急速な充電インフラ大拡充

日本国内の充電革命

日本国内では、EV充電スタンド(急速・普通とも)の設置数が2024年〜2025年だけで4,500拠点増加するなど、急ピッチで拡大しています。また、トヨタは2025年秋に家庭向け急速充電器も自社開発し、セット販売へ参入する計画であり、ユーザーの多様な充電環境に対応する姿勢を見せています。

家庭充電の普及は、EVの日常使用における最大の障壁を取り除くカギとなります。自宅で簡単に充電でき、毎朝満充電で出発できる環境は、ガソリンスタンドでの給油よりもはるかに便利な体験を提供します。

北米市場での戦略的転換

北米では充電の利便性が飛躍的に向上する見込みです。2025年より新規EVにテスラのNACS規格(North American Charging Standard)が採用されます。これにより、レクサスを含むBEVにおいて、12,000基超のスーパーチャージャーが利用可能となる予定です。

この決断は、プライドを捨てた現実的な判断として高く評価されています。自社規格にこだわるより、ユーザーの利便性を最優先に考える姿勢は、トヨタの顧客第一主義を物語っています。

3-2. ユーザー視点に立ったサービスと選択肢の強化

トヨタはクルマの選択肢拡充だけでなく、アプリ連携や多様な充電環境、拡張性のあるサービスを推進しています。

不安・不便の完全解消

ユーザーが電動化で感じる不安や不便を減らすために、至便な充電方法や、所有形態、ライフスタイルに合わせた提案を強化中です。充電スポットの事前予約、充電状況のリアルタイム確認、充電完了時の通知機能など、デジタル技術を活用したユーザーエクスペリエンスの向上が図られています。

社会貢献のアピール強化

BEVとHEVを両展開することで、社会全体のCO₂削減への貢献度を積極的にアピールしています。「選択肢の多様性こそが、真のサステナビリティを実現する」というメッセージは、環境意識の高いユーザーに強く訴求しています。

トヨタの電動戦略は、「多様性・実用性・ユーザー本位・先端技術」の全てで進化しており、2025年以降もこの拡張と進展が加速すると見込まれます。

第4章:未来の競争領域「SDV/Arene OS」と内部変革

自動車産業の次なる競争領域は、ハードウェアからソフトウェアへとシフトしています。トヨタはこの変化を先取りし、クルマが購入後も進化を続ける「ソフトウェア定義型車両(SDV)」の実現に向けて、全社的な変革を推進しています。

SDVの核となる「Arene OS」の可能性

トヨタ自動車は、グループ会社のウーブン・バイ・トヨタが車載OS「AreneOS」の開発を進める。Arene OSはソフトウェア開発のソリューションという側面を持ち、トヨタとサプライヤーは共通プラットフォームと標準化されたプロセスを使って効率的な開発を目指すとしています。

Arene OSが実現する革新的機能

新型RAV4には、ウーブン・バイ・トヨタ株式会社で開発を進めているソフトウェアづくりプラットフォーム「Arene」をトヨタで初めて採用しました。Areneの採用を皮切りに、SDV(Software-Defined Vehicle)の開発を本格化していきます。

「Arene(アリーン)」は、自動車業界の大きな波「SDV(ソフトウェア定義車両)」を実現するための、トヨタの切り札とも言える最先端ソフトウェアプラットフォームなんだ。例えるなら、これまでのクルマづくりがハードウェアの「モノづくり」中心だったのに対して、購入後も進化し続ける「コトづくり」を可能にするための、頭脳と心臓部といったところかな

ウーブン・バイ・トヨタは、AD/ADAS(先進運転支援システム)、Arene、Woven City、Cloud & AIの4本柱でデジタルトランスフォーメーションを推進しており、Areneはモビリティサービスやデータ収益化の核となる基盤です。

リビングラボ「Woven City」と文化変革

Woven Cityは2024年に第一期工事を完了し、2025年に一部の実証を開始する予定となっている静岡県裾野市で建設が進む「Woven City」は、SDV技術やAI、ロボティクスが実際の生活環境でテストされる実証実験の舞台です。2025年秋から入居が始まり、都市全体が「リビングラボラトリー」として機能することで、研究開発と社会実装を同時に進めることが可能になります。

この革命的なアプローチにより、理論と実践の間にあるギャップを埋め、真にユーザーのニーズに応えた技術開発が実現されます。従来の実験室ベースの研究では決して得られない、リアルワールドでの貴重なデータとフィードバックが蓄積されることでしょう。

TPSの思想をソフトウェア開発に応用

さらに、トヨタが特異なのは、TPSの思想をソフトウェア開発に応用しようとしている点です。品質の工程内作り込みやリードタイム短縮といった製造哲学をアジャイル開発と融合させる試みは、他社にはない挑戦であり、成功すればソフトウェア領域でも新たな競争優位性が確立される可能性があります。

「トヨタソフトウェアアカデミー」による人材育成

トヨタが直面する最大の課題は、ハード中心の巨大組織をいかにソフトウェア志向へと転換できるかです。この内部変革を推進するため、2025年にデンソーやアイシンなどグループ企業と共に「トヨタソフトウェアアカデミー」が設立されました。

実践的で独自性のある人材育成プログラム

アカデミーでは、AI理論やプログラミングの座学に加え、実際の車両を使った実践的研修を導入しています。これにより、単なるプログラマーではなく、ハードを理解した上でソフトを操る「クルマ屋らしい」人材を育成し、品質と安全を重視する独自のエンジニアリング文化を築く狙いがあります。

この取り組みは、単なる技術習得にとどまらず、トヨタのDNAである「改善」の精神をソフトウェア開発に根づかせる重要な役割を担っています。ハードウェアとソフトウェアの融合による新たなイノベーションの創出が期待されます。

第5章:持続可能な未来への布石「水素社会ビジョン」とグローバル適応戦略

トヨタは、BEVのみならず水素を次世代エネルギーキャリアと位置づけ、長期的なエコシステム形成を目指しています。これは、エネルギー源の多様化による持続可能な社会の実現に向けた、戦略的な布石といえます。

商用車シフトと水素製造インフラ参画

FCV(燃料電池車)分野では、乗用車「MIRAI」の次世代モデル(2025年モデル)投入に加え、商用車への重点移行を進めています。

燃料電池技術の外販戦略

2030年までに10万基の燃料電池スタックを外部供給する計画を掲げ、商用領域における水素利用の拡大を牽引しようとしています。この戦略により、自社車両だけでなく、産業全体の水素化を促進し、スケールメリットによるコスト削減を実現します。

水素エンジンの研究開発

水素を直接燃焼させるエンジンの研究も進められており、モータースポーツでの実証を通じて、既存の内燃機関技術やサプライチェーンを活かしたカーボンニュートラルの道筋を模索しています。この技術は、電動化が困難な大型商用車や建設機械などでの応用が期待されています。

製造インフラへの参画

2025年には本社工場内で商用規模の水電解装置を稼働させる計画があり、「水素のつくる」段階への参画も始まっています。これにより、再生可能エネルギー社会における統合的なプレイヤーへと進化する狙いがあります。製造から利用まで一貫した水素バリューチェーンの構築により、持続可能なエネルギーエコシステムの実現を目指しています。

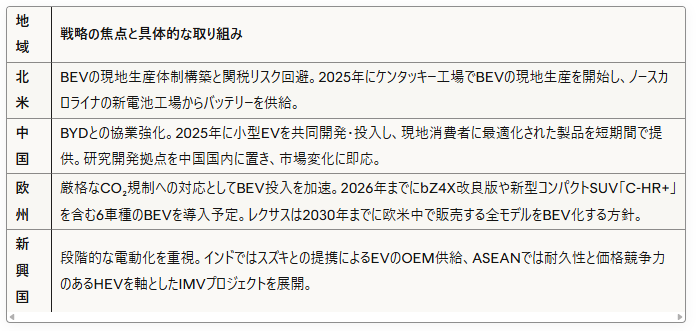

地政学リスクに対応するグローバル適応戦略

トヨタの真の強みは、単一戦略ではなく、各市場の規制や消費者ニーズに合わせた柔軟な適応(マルチパスウェイの地政学的な実践)にあります。

この地域別戦略の巧みさは、トヨタが単なる自動車メーカーではなく、真のグローバル企業として成熟していることの証明です。各地域の政治的・経済的・文化的特性を深く理解し、それに応じた最適解を提供する能力こそが、トヨタの持続的競争優位性の源泉となっています。

結論:不確実な時代に長期競争力を磨くトヨタの挑戦

トヨタ自動車は、歴史的な好業績という「軍資金」を背景に、短期的な利益(2026年3月期は減益予想)に固執せず、長期的な競争力を磨くための果敢な投資を選択しています。「今期は意志をもって足場固めに必要なお金と時間を使っていく」という佐藤社長の言葉は、この覚悟を如実に表しています。

この投資は、BEV、水素技術、ソフトウェア開発という未来の競争軸に向けられています。「マルチパスウェイ戦略」は、決して慎重策ではなく、不確実性の高い市場環境を見据えた、合理的かつ持続可能な「攻め」の布陣です。

技術革新がもたらすパラダイムシフト

次世代バッテリー(全固体電池)やSDV(Arene OS)といったゲームチェンジャー技術の実用化、そしてグローバルなインフラ対応、さらに「トヨタソフトウェアアカデミー」を通じた組織文化の変革は、2025年以降、トヨタが再びモビリティ産業の覇権を狙う壮大な挑戦の一環なのです。

全固体電池の量産化が実現すれば、10分以下での超急速充電と1,000km超の航続距離により、BEVの概念そのものが根本から変わることでしょう。従来の「航続距離の不安」や「充電時間の長さ」といったBEVの弱点が一掃され、内燃機関車を上回る利便性を実現する可能性があります。

組織変革の深度と広がり

ハードウェア中心の企業からデータとソフトウェアを駆使する企業へと進化するトヨタの戦略は、単なる技術転換にとどまりません。TPSの思想をソフトウェア開発に適用する試みや、Woven Cityでのリアルワールド実証、そして「トヨタソフトウェアアカデミー」による人材育成は、企業文化そのものの根本的な変革を意味しています。

この変革の成否は、トヨタが次の100年も業界をリードできるかを決定づける重要な分岐点となるでしょう。従来の製造業的思考から、デジタル・ソフトウェア・サービス志向へのパラダイムシフトは、まさに第二の創業といえる規模の挑戦です。

マルチパスウェイ戦略の真価

批判的な声もあったマルチパスウェイ戦略ですが、2025年を迎えた今、その先見性が明確になってきています。地政学リスクの高まり、エネルギー価格の変動、各国規制の違い、そして消費者ニーズの多様化という複雑な環境下において、単一解に頼らない戦略の重要性がますます明らかになっています。

HEVで収益を確保しながらBEV技術を磨き、FCEVで水素社会の基盤を築き、SDVでソフトウェア化の波に対応する。この全方位戦略こそが、不確実性の時代におけるトヨタの「勝利の方程式」なのです。

業界への影響と期待

トヨタの取り組みは、自動車業界全体に大きな影響を与えています。競合他社もマルチパスウェイ的なアプローチを採用し始め、全固体電池の開発競争も激化しています。しかし、トヨタが築いてきた技術的優位性、生産ノウハウ、そして変革への覚悟は、他社が簡単に追随できるものではありません。

業界関係者にとって、トヨタの戦略とその実行過程は、その詳細な取り組みと未来への期待感から目が離せないものとなっています。2025年以降の自動車業界の展開を占う上で、トヨタの動向こそが最重要な指標となることは間違いありません。

最後に:モビリティの未来を創造する覚悟

トヨタが示している のは、単なる電動化戦略ではありません。それは、モビリティが人々の生活をどう豊かにできるかという、根本的な問いに対する回答なのです。技術革新、インフラ整備、ユーザー体験の向上、そして持続可能な社会の実現。これらすべてを包含した総合的なビジョンこそが、トヨタの真の強みといえるでしょう。

2025年から2030年にかけて、トヨタがどこまでこのビジョンを実現できるのか。その挑戦の行方は、自動車業界の未来そのものを左右する歴史的な意味を持っています。私たちは今、モビリティ史における新たな章の始まりを目撃しているのかもしれません。