マツダが誇るコンパクトクロスオーバーSUV、「CX-3」が待望のフルモデルチェンジを迎えます。初代モデルが2015年に販売を開始して以来、実に10年ぶり、あるいは11年ぶりとなる全面刷新は、2026年に発売される予定です。

マツダは「マルチソリューション戦略」のもと、電動化を強く推し進めていますが、次期型CX-3はその戦略を体現するモデルとなります。特に、MX-30に搭載されたロータリーEVモデル**「e-SKYACTIV R-EV」の採用が期待されており、コンパクトSUV市場における「ゲームチェンジャー」**として、業界関係者の間で大きな注目を集めています。

本記事では、このマツダ新型CX-3のフルモデルチェンジの全容を、現時点で判明している詳細な情報と最新のリサーチに基づいて徹底的に深掘りし、その魅力と期待感を余すところなくお伝えします。

- 発売時期と生産体制—戦略的転換の背景

- エクステリアとボディサイズ—魂動デザインの進化とクーペSUV化

- インテリア—デジタル化と「引き算の美学」による上質な空間

- パワートレイン—ロータリーEV(e-SKYACTIV R-EV)という切り札

- 燃費性能と先進安全装備—世界基準のパッケージ

- 価格戦略と競合分析—コンパクトSUV市場での立ち位置

- 市場投入のタイミングと戦略的意義—2026年という重要な年

- 予想されるグレード構成と装備内容

- ボディカラーラインナップ—魂動デザインを彩る上質な色彩

- 発売後の展望とマツダの未来

- まとめ:新型CX-3はマツダの未来を担う戦略モデル

- 補足:新型CX-3に関するよくある質問(FAQ)

発売時期と生産体制—戦略的転換の背景

新型CX-3の発売は、2026年後半が最も有力視されています。これは、マツダが2025年3月に公表した電動化ロードマップにおける「タイ生産小型SUV」の投入時期と一致しており、2026年から2027年頃にPHASE 2の後半として登場する計画が明記されています。

タイ生産・逆輸入の継続戦略とグローバル展開の意義

現行CX-3は、2022年6月から生産拠点を日本の防府工場からタイに移管し、現在はタイ工場(オートアライアンス・タイランド)で生産された車両が日本へ輸入販売されています。次期型CX-3もこの生産体制を継続することが予想されており、マツダのライトアセット戦略に基づいた合理的な供給体制が維持されます。

この戦略転換には、単なるコスト削減以上の意味があります。タイは東南アジア市場における自動車産業の一大拠点であり、マツダはここを起点に東南アジア全域への供給を視野に入れているのです。さらに、タイ工場への追加投資と電動化推進が表明されており、次期CX-3の生産においても、最新の電動化技術に対応した設備投資が行われていると推測されます。

この生産体制は、競合がひしめくコンパクトSUV市場で競争力を維持するための急務とされています。トヨタ・ヤリスクロスが月間6,000台以上、ホンダ・ヴェゼルが月間3,000台以上を販売する激戦区において、生産効率とコストパフォーマンスの最適化は生き残りの鍵となるのです。

モデルネームの行方とMAZDA2の動向—マツダ小型車戦略の大転換

新型車のモデルネームについては、現行の「CX-3」が継続される可能性が高いものの、マツダが商標出願済みの**「CX-20」**に切り替わる可能性も指摘されています。

CX-20という新しいネーミングは、マツダのSUVラインナップ戦略の転換を象徴するものかもしれません。現在、マツダのSUVラインナップは「CX-一桁系」(CX-3、CX-5、CX-8など)と「CX-二桁系」(CX-30、CX-60、CX-80など)の2系統に分かれています。CX-20という名称は、新世代プラットフォームとより明確な棲み分けを示唆する可能性があります。

さらに重要なのは、この新型CX-3の登場に伴い、マツダのコンパクトカーのボトムラインを担う**「MAZDA2」(旧デミオ)が、販売地域によってはCX-3に統合される形で国内ラインナップから消滅する可能性**があることです。

実際、世界的なSUV人気とセダン・ハッチバック離れの傾向を考慮すると、マツダが小型車のリソースをSUVに集中させる戦略は理にかなっています。MAZDA2の2024年の国内販売台数は年間数千台程度と低迷しており、開発リソースの効率化という観点からも、CX-3への統合は避けられない選択肢となっているのです。

新型CX-3は、単にCX-3の後継であるだけでなく、マツダの小型車戦略の転換点となる重要なモデルと位置づけられるでしょう。一部地域では、トヨタからのOEM供給により販売が継続される可能性も指摘されていますが、日本市場においては、マツダのコンパクトカーラインナップはCX-3を中心に再編成される公算が高まっています。

エクステリアとボディサイズ—魂動デザインの進化とクーペSUV化

新型CX-3は、マツダのデザイン哲学**「魂動(こどう)-Soul of Motion」**をさらに進化させ、よりシャープで洗練されたデザインを採用します。

スポーティなクーペSUVスタイルへの変貌—デザインが語る新たな価値観

新型CX-3の最大の特徴は、よりスポーティで流麗な**「クーペSUV」**スタイルへと大きく舵を切ることです。リアウィンドウを傾斜させることで流麗なシルエットを実現し、低く構えた伸びやかなプロポーションを獲得します。車体下部には専用のガードが配され、力強いアクセントとSUVらしさをプラスするでしょう。

この大胆なデザイン変更は、単なる見た目の刷新ではありません。現行CX-3が「実用性重視のコンパクトSUV」として位置づけられていたのに対し、新型は「パーソナルユース志向の都市型プレミアムコンパクトSUV」という、より明確なターゲット設定を示しています。

フロントフェイスは、新型MAZDA3やCX-60、CX-80といった新世代モデルと共通するシャープな顔つきが期待されます。スリムで鋭い眼差しを演出する薄くシャープなグリルとヘッドライトが一体化したようなデザインが採用される見込みです。特に、LEDヘッドライトは最新の薄型デザインを採用し、マツダが新世代モデルで追求する「研ぎ澄まされた精悍さ」を表現します。

サイドビューでは、ベルトラインを低く設定し、キャビンを前方に配置することで、スポーティかつエレガントなプロポーションを実現。ホイールアーチの張り出しを強調することで、SUVらしい力強さも演出します。リアデザインは、水平基調のテールライトデザインを採用し、ワイド&ローのスタンスを強調。マツダの最新モデルに共通する「MAZDA」ロゴをリアゲートに配し、プレミアム感を醸成するでしょう。

新世代シャシーとボディサイズの拡大—走りと居住性の両立

新型CX-3は、シャシーに新世代車両構造技術**「SKYACTIV-Vehicle Architecture」**を採用し、走行性能と乗り心地を大幅に向上させます。

SKYACTIV-Vehicle Architectureは、エンジン、トランスミッション、プラットフォームを基本設計の段階から見直し、進化させて統合するマツダの革新的なアプローチです。これにより、CX-3はマツダが追い求める「人馬一体」の走りを実現できる車の理想形へと近づきます。具体的には、車体の軽量化と高剛性化、静粛性の向上、低振動走行の実現、そして運転操舵性の飛躍的な向上が図られます。

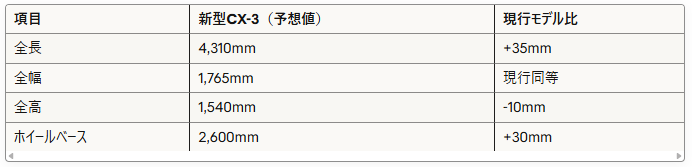

ボディサイズも、現行モデルから拡大が予想されています。

出典の予想情報に基づく

全長とホイールベースの延長は、伸びやかなプロポーションと広い室内空間を実現するために役立ちます。特にホイールベースの30mm延長は、後席足元空間の拡大に直結し、現行モデルの弱点とされていた居住性が大幅に改善されることが期待されます。

一方、全高を10mm下げることで、よりスポーティなシルエットと低重心化による走行安定性の向上を実現。この絶妙なバランス調整により、新型CX-3は「よりパーソナルでスポーティなクーペSUV」というキャラクターを確立し、兄貴分である「上質で実用性の高いクロスオーバー」のCX-30(全長4,395mm)との明確な差別化を図る戦略が明確になります。

全幅は1,765mmに据え置かれる見込みで、これは日本の道路事情や駐車場環境を考慮した現実的な判断です。5ナンバーサイズではないものの、取り回しのしやすさは十分に確保され、都市部での使い勝手を損なわない設計となっています。

インテリア—デジタル化と「引き算の美学」による上質な空間

エクステリアの刷新に呼応し、インテリアも最新技術と高品質な素材を融合させた、上質な空間へと生まれ変わります。

新世代マツダコネクトとデジタルコックピット—直感性と機能美の追求

ドライバー正面には、新型MAZDA3と同様のフル液晶デジタルメーターが採用され、多彩な情報を分かりやすく表示します。視認性を最優先に設計されたこのメーターは、走行中でも一瞬で必要な情報を把握できるよう、情報配置とグラフィックデザインが緻密に計算されています。

センターディスプレイには、最新の**「NEW MAZDA CONNECT(ニューマツダコネクト)」**インフォテインメントシステムが搭載されます。8.8インチ以上の大型ディスプレイとなり、Apple CarPlayやAndroid Autoにも対応します。これにより、スマートフォンとのシームレスな連携が可能となり、音楽ストリーミングやナビゲーション、メッセージ機能などを統合的に利用できます。

特筆すべきは、マツダがこだわる運転集中を最優先した操作系です。このシステムはタッチ操作には対応せず、全ての操作はセンターコンソールにあるコマンダーコントロールによって直感的に行われます。これは一見時代に逆行するようにも思えますが、実は深い理由があります。

走行中のタッチ操作は視線移動が大きくなり、安全性を損なう可能性があります。マツダは「ドライバーは常に前方を注視し、運転に集中すべき」という哲学のもと、手元の感覚だけで操作できるコマンダーコントロールを採用しているのです。操作ボタンを少なくすることで、シンプルで洗練された印象を与えるデザインも特徴です。

さらに、新型CX-3では2023年から現行モデルに標準装備されているコネクテッドサービス「マツダコネクト」が、さらに進化した形で全グレードに搭載されます。車両の状態監視、リモート操作、緊急通報サービスなど、常時接続による安心・便利な機能が充実します。

実用性の向上とクラフトマンシップ—細部に宿る品質へのこだわり

現行モデルの課題とされていた後席とラゲッジスペースは、ボディサイズ、特にホイールベースの延長により拡大され、快適性と実用性が向上します。長距離移動や週末のアウトドアにも対応できる、十分な荷室容量が確保される見込みです。

具体的には、現行モデルの荷室容量が約350Lであるのに対し、新型では400L以上に拡大されると予想されます。これにより、ゴルフバッグやキャンプ用品、ベビーカーなど、日常からレジャーまで幅広いシーンで活躍できる実用性を獲得します。

後席は、身長170cmの成人が座った際に、膝前空間が握りこぶし1.5個分程度(現行比で約30mm拡大)確保される見込みです。これは競合のヤリスクロスよりも広く、ヴェゼルには及ばないものの、実用上十分な空間となります。

シートデザインも刷新され、ホールド性と快適性を両立した新設計のシートが採用されます。上位グレードには、本革またはプレミアムファブリックのシート表皮が選択可能となり、質感の高い室内空間を演出します。

インテリアデザインの根底には、マツダが追求する**「引き算の美学」**があり、不要な装飾を排し、上質な素材感を活かした心地よい空間が作り上げられます。ダッシュボードには水平基調のデザインを採用し、広がり感と落ち着きを演出。センターコンソールは運転席に向けて緩やかに傾斜させ、操作性を高めるとともに、ドライバー中心の空間を創出します。

細部の仕上げにもこだわりが見られます。ドアトリムやセンターコンソールには触り心地の良い素材を採用し、スイッチ類はクリック感のある高品質なものを使用。照明類もLEDを効果的に配置し、夜間でも上質な雰囲気を醸成します。

上位モデルに引けを取らない高い質感は、所有する満足感を高める要素となるでしょう。マツダは「クラスを超えた上質さ」をテーマに、コンパクトSUVでありながらプレミアムカーに匹敵する室内空間を目指しているのです。

パワートレイン—ロータリーEV(e-SKYACTIV R-EV)という切り札

新型CX-3は、マツダのマルチソリューション戦略に基づき、高効率な内燃機関と革新的な電動化技術を組み合わせた多彩なパワートレインをラインナップします。

新開発1.5L直列3気筒MHEVエンジン—実用性と効率性の最適解

ベースとなる内燃機関は、新開発の1.5L直列3気筒ガソリンエンジンとディーゼルエンジンが予想されています。これらには**マイルドハイブリッドシステム(MHEV)**が採用され、燃費性能と環境性能の大幅な向上が図られます。

マイルドハイブリッド「M HYBRID」は、エンジン駆動を補助し、静かでスムーズな加速と上質なドライブフィール、そして低燃費走行に貢献します。具体的には、減速時のエネルギー回生により充電した電力を、発進・加速時にモーターがアシストすることで、エンジンの負担を軽減。これにより、燃費向上だけでなく、レスポンスの良い加速感と静粛性の向上を実現します。

また、世界最高峰の環境性能を誇る「SKYACTIV-X」エンジンの3気筒バージョン**「e-SKYACTIV X」**も設定されると予想されています。SKYACTIV-Xは、ガソリンエンジンにディーゼルエンジンの圧縮着火技術を応用した革新的なエンジンで、高効率と高出力を両立します。3気筒化により軽量コンパクト化を実現し、CX-3のようなコンパクトSUVに最適なパワーユニットとなるでしょう。

ガソリンモデルにおいては、新たに「e-SKYACTIV G」として、2.0L 直噴ガソリンエンジン「SKYACTIV-G 2.0」にマイルドハイブリッドシステム「M HYBRID」を組み合わせたパワートレインの搭載も予想されており、最高出力115kW(156PS)/6,000rpm、最大トルク199Nm(20.3kgfm)/4,000rpmを発揮します。WLTCモード燃費は15.5km/L~16.2km/Lが見込まれています。

このパワートレインは、十分なパワーと優れた燃費性能を両立し、日常使いから高速走行まで幅広いシーンで活躍します。特に、マツダが追求する「人馬一体」の走行感覚を体現するのに最適な出力特性を持っています。

ディーゼルモデルについては、現行の1.8Lディーゼルターボエンジンに代わり、新開発の1.5Lディーゼルターボエンジンとマイルドハイブリッドの組み合わせが予想されます。ダウンサイジングにより軽量化を図りつつ、ターボ過給とハイブリッドアシストにより力強いトルクを発生。燃費性能は26km/L(WLTCモード予想値)に達し、クラストップレベルの経済性を実現します。

大本命:ロータリーEVモデル「e-SKYACTIV R-EV」—マツダのDNAと未来の融合

新型CX-3の最大の目玉は、MX-30に搭載されている**ロータリーEVモデル「e-SKYACTIV R-EV」**の採用が期待されることです。

e-SKYACTIV R-EVの仕組み(シリーズ方式)

このモデルは、エンジンを発電用として使用し、モーターのみで駆動力を提供する**シリーズ方式(レンジエクステンダー)**のプラグインハイブリッド(PHEV)です。

エンジン:発電専用ロータリーエンジンの革新性

発電用として、マツダが開発した1ローター、排気量830ccのコンパクトなロータリーエンジン(型式:8C)を搭載します。エンジン最高出力は72ps(53kW)/4,700rpmです。

このロータリーエンジンは、RX-8に搭載された13Bレネシスエンジン(654cc×2ローター)や、2013年に発表された「デミオ レンジエクステンダーEV」の330cc×1ローターと比較しても、独自の進化を遂げています。830ccという排気量は、2007年に発表されるも実用化されなかった「次世代RENESIS 16X」(800cc×2ローター)の知見を活かしたものと推測されます。

ローター半径は120mm、ローター幅76mmというコンパクト設計により、電動機との同軸配置が可能となっています。電動機、減速機、発電機と一体化した全幅840mm以下のユニットとしてまとめられ、CX-3のフロントフレームに無理なく搭載できる設計となっています。

さらに注目すべきは、燃費向上のために排気ガス再循環システム(EGR)を採用している点です。ロータリーエンジンは燃焼室の表面積が大きいため冷却損失が大きいという弱点がありますが、EGRにより燃焼室による冷却損失を防ぐことで燃費を向上させています。

駆動:100%電気モーターによる洗練された走り

走行は常にモーターが担当します。モーター最高出力は170ps(125kW)、最大トルクは260Nmを発揮し、電気自動車(EV)特有の力強く静かでシームレスな走行感覚を提供します。

このシリーズ方式PHEVの最大の利点は、エンジンの回転数と車速が完全に切り離されることです。エンジンは常に最も効率の良い回転数で運転され、発電に専念します。一方、モーターは低回転から最大トルクを発生するため、信号待ちからの発進や追い越し加速など、あらゆる場面で力強い加速を体感できます。

バッテリー/航続距離:実用性を重視した最適設計

17.8kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載し、EV航続距離はWLTCモードで107km〜約110kmを達成するとされています。これは、日常の通勤や買い物など、多くのユーザーの日常使用範囲をカバーする十分な距離です。

さらに50Lの燃料タンクと組み合わせることで、WLTP航続距離は約640kmに達し、航続距離の心配なく長距離ドライブが可能です。これは東京から大阪まで無給油で走行できる距離であり、旅行やドライブの際にも充電スポットを気にする必要がありません。

走行モード:シーンに応じた最適な使い分け

e-SKYACTIV R-EVは、3つのドライブモードを搭載しています。

- ノーマルモード:走行性能に優れた電気駆動を実現。バッテリーの充電量が十分であればロータリーエンジンは作動せず、電気駆動となります。バッテリー残量以上のパワーが必要な場合、例えば加速時などではバッテリー残量、アクセル開度に応じてロータリーエンジンが作動し、バッテリーに電力を供給します。

- EVモード:バッテリーの電力のみで走行。静粛性を最優先したい住宅街の走行や、排出ガスゼロのゼロエミッション走行が必要な場面で活用できます。

- チャージモード:走行しながらバッテリーを充電。長距離ドライブの前半で充電し、後半はEV走行するなど、戦略的な使い分けが可能です。

給電機能:もしもの時の頼れる電源

アウトドアや非常時にも役立つ1500Wの給電機能(V2L:Vehicle to Load)も備わります。キャンプでの家電使用や、災害時の非常用電源として活用できます。1500Wあれば、電気ケトル、炊飯器、ノートパソコン、スマートフォンの充電などを同時に使用でき、実用性は十分です。

ロータリーEVが持つ意義—技術とロマンの結晶

このロータリーEVは、電動化時代におけるマツダの独自性(ロマンと先進性)を示す切り札であり、新型CX-3を競合他車から際立たせる唯一無二の魅力となるでしょう。

2024年12月5日には、e-SKYACTIV R-EVが「2024-2025 日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会特別賞」を受賞しました。受賞理由として、「環境問題を理由に命脈を閉じたかに見えたこの日本固有の技術資産を、発電機として用いる新しいパワーユニットe-SKYACTIV R-EVとして復活させ、未来に向けさらに進化させる道筋を拓いたこと」が評価されています。

マツダは1967年の「コスモスポーツ」で世界で初めて2ローター式ロータリーエンジンを量産化しました。その後、RX-7、RX-8といった名車を生み出し、ロータリーエンジンはマツダのアイデンティティとなりました。2012年にRX-8の生産終了とともにロータリーエンジンは一度途絶えましたが、約11年を経て、発電用として復活したのです。

この復活は、単なる懐古趣味ではありません。ロータリーエンジンの「コンパクト」「軽量」「高出力」という特性は、発電用エンジンとして理想的なのです。レシプロエンジンと比較して部品点数が少なく(往復運動部品がない)、振動が少ない。さらに複数の燃料に対応できる柔軟性も持ち合わせています。

マツダは2030年までに全ラインナップの電動化を目指していますが、その中でe-SKYACTIV R-EVは、「純EVへの移行期における最適解」として位置づけられています。充電インフラがまだ十分でない地域や、長距離走行が多いユーザーにとって、航続距離不安(レンジアンキシエティ)を解消する現実的なソリューションなのです。

燃費性能と先進安全装備—世界基準のパッケージ

パワートレインの刷新と新世代プラットフォームの採用により、新型CX-3は性能面、安全面においても大きな進化を遂げます。

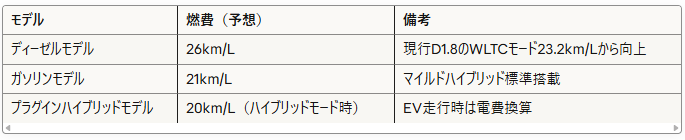

大幅に向上する燃費性能予想—環境性能とランニングコストの両立

最新のパワートレインとマイルドハイブリッドシステムの導入により、燃費性能はクラストップレベルを目指し、大幅に向上する見込みです。

出典の予想情報に基づく

特にe-SKYACTIV R-EVモデルでは、日常使いの大半をEV走行でカバーできるため、実質的な燃料消費はさらに少なくなります。MX-30 R-EVのデータから試算すると、自宅充電をメインとし、通勤距離が往復50km以内のユーザーであれば、ガソリンスタンドへの訪問頻度は月1回以下になる可能性があります。

電気料金を1kWhあたり30円、ガソリン価格を170円/Lと仮定した場合、EV走行時の実質燃料費は1kmあたり約5円(電費6km/kWh換算)。これは燃費20km/Lのガソリン車の約8.5円/kmと比較して、大幅なコスト削減となります。

さらに、プラグインハイブリッド車は国や自治体の補助金対象となる可能性が高く、購入時のイニシャルコストも抑えられます。クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)では、2024年度実績でプラグインハイブリッド車に最大85万円の補助金が交付されています。

5-2. 次世代の先進安全技術「i-ACTIVSENSE」の全車標準搭載—命を守る技術の結晶

マツダの先進安全システム**「i-ACTIVSENSE(アイ・アクティブセンス)」が全車に標準装備されます。特に、夜間歩行者認識精度を向上させた「アドバンストSCBS夜間歩行者検知機能付」**が搭載されます。

i-ACTIVSENSEは、ミリ波レーダーやカメラなどの検知デバイスを用いて、車両周辺の状況を認識。ドライバーの認知・判断・操作をサポートし、事故のリスクを大幅に低減します。

新たに採用が期待される最新の安全機能

1. 交通渋滞アシスト(TJA:Traffic Jam Assist)

高速道路や自動車専用道路における渋滞時(約0~65km/h)に、アクセル、ブレーキ、ステアリング操作をアシストし、ドライバーの疲労を軽減します。前走車との車間距離を適切に保ちながら、車線中央を維持する制御を行います。長距離運転や渋滞の多い都市部での運転が格段に楽になります。

2. 前方交差交通警報(FCTA:Front Cross Traffic Alert)

見通しの悪い交差点などで、前方から接近する車両を検知し警報します。左右の視界が遮られた交差点での右左折時や、駐車場から幹線道路への合流時など、事故リスクの高いシーンで有効です。検知範囲は左右それぞれ約50m、速度約10km/h以下で作動します。

3. ドライバーモニタリング(DM:Driver Monitoring)

ステアリング上部に設置された赤外線カメラがドライバーの顔を常時モニタリング。脇見運転や眠気の兆候を検知すると、警報音とメーター内のディスプレイ表示で休憩を促します。特に長距離運転時の安全性向上に貢献します。

4. レーンキープアシスト(LAS:Lane-keeping Assist System)

車線を認識し、車線からの逸脱を防ぐようステアリング操作をアシストします。高速道路での長時間運転時に、無意識の車線逸脱を防ぎ、安全性を高めます。ドライバーがステアリングから手を離した状態が続くと警告し、システムが解除される安全設計です。

5. ブラインド・スポット・モニタリング(BSM:Blind Spot Monitoring)

隣接車線を走行する車両や、後方から接近する車両を検知。ドアミラーに警告灯を表示し、車線変更時の事故を防ぎます。後方約50m、隣接車線の並走車両を検知し、特に高速道路での車線変更時の安全性を大幅に向上させます。

6. リア・クロス・トラフィック・アラート(RCTA)

駐車場からバック出庫する際、左右から接近する車両を検知して警告。見通しの悪い駐車場での出庫時に起こりやすい事故を未然に防ぎます。

7. アダプティブ・LED・ヘッドライト(ALH)

対向車や先行車を検知し、ハイビームの照射範囲を自動的に調整。常に最適な視界を確保しながら、他車への眩惑を防ぎます。夜間走行の安全性と快適性が大幅に向上します。

予防安全性能評価での最高評価を目指す

これらの先進的な機能は、日常の運転から長距離移動まで、あらゆるシーンで安全かつ快適なドライビングを実現する、世界基準の安全性を提供します。

マツダは、国土交通省と独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)が実施する「自動車アセスメント(JNCAP)」において、常に最高評価の獲得を目指しています。新型CX-3も、予防安全性能評価で最高ランクの「ASV+++(トリプルプラス)」、衝突安全性能評価で最高ランクの「ファイブスター賞」の獲得が期待されます。

さらに、2025年12月から義務化される「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」も当然標準装備。駐車場での発進時や後退時に、前方・後方の障害物を検知し、誤ってアクセルペダルを踏み込んでも加速を抑制します。高齢ドライバーの事故防止にも貢献する重要な機能です。

価格戦略と競合分析—コンパクトSUV市場での立ち位置

新型CX-3は、その全面的な進化と最新装備の採用により、現行モデルからの価格上昇は避けられない状況です。

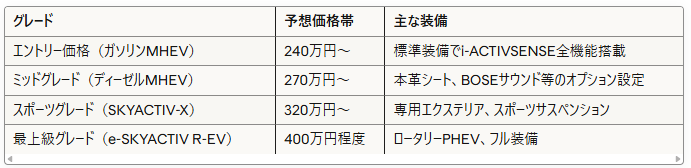

予想価格帯—プレミアム化と価値提供のバランス

現行の2024年モデルCX-3の価格帯は2,279,200円〜3,434,200円ですが、新型では以下のような価格設定が予想されています。

最新装備の採用により価格はアップするものの、ロータリーEVのようなプラグインハイブリッドモデルは、補助金などを活用することで実質的な負担額を抑えられる可能性があります。

例えば、e-SKYACTIV R-EVモデルが400万円で発売された場合、CEV補助金85万円を適用すると実質315万円となり、上級ディーゼルモデルと同程度の価格で購入できる計算になります。さらに、エコカー減税や自動車税の優遇措置も受けられるため、長期的な保有コストで考えると、むしろお得になる可能性があります。

6-2. 強力なライバルと新型CX-3の強み—激戦区での生き残り戦略

コンパクトSUV市場は、トヨタ「ヤリスクロス」やホンダ「ヴェゼル」、日産「キックス」など、強力なライバルがひしめき合う激戦区です。

主要競合車との比較

トヨタ ヤリスクロス(2024年販売台数:約7万台)

- 価格帯:199.8万円〜293.7万円

- 強み:トヨタブランドの信頼性、豊富な販売網、ハイブリッドの燃費性能(WLTCモード最高30.8km/L)

- 弱み:内装の質感がやや劣る、走りの楽しさでは物足りない

ホンダ ヴェゼル(2024年販売台数:約4万台)

- 価格帯:239.8万円〜329.89万円

- 強み:広い室内空間、e:HEVの力強い加速、スタイリッシュなデザイン

- 弱み:ハイブリッド車の価格が高い、ガソリン車の設定がない

日産 キックス(2024年販売台数:約1.5万台)

- 価格帯:299.92万円〜321.42万円

- 強み:e-POWERの静粛性と滑らかな加速、プロパイロット標準装備

- 弱み:価格が高い、ガソリン車の選択肢がない

スバル クロストレック(XV後継、2024年販売台数:約1.2万台)

- 価格帯:266万円〜328万円

- 強み:AWD性能、アイサイトの安全性能、実用的な走破性

- 弱み:燃費性能がやや劣る、デザインが保守的

この激戦区において、新型CX-3は以下の3つの主要な強みを武器に、独自のプレミアムポジションを確立すると考えられます。

新型CX-3の3つの差別化ポイント

1. 唯一無二のデザイン性—所有する喜びを提供するクーペSUVスタイル

魂動デザインのさらなる進化による、流麗でプレミアム感のあるクーペSUVスタイルは、機能性だけでなく所有する喜びを提供する、他車にはない大きな強みです。

競合他車が「実用性重視」「万人受けするデザイン」を志向する中、新型CX-3は「所有する満足感」「走る喜び」を前面に打ち出します。駐車場で自分のクルマを見た時に心が躍る、そんな感覚を大切にするユーザーに響くデザインです。

特に、クーペSUVという選択肢は、このクラスでは希少です。BMW X2やアウディQ2などの輸入車を除けば、国産コンパクトSUVでクーペスタイルを採用した車種はほぼ皆無。この独自性が、デザイン重視のユーザーを強く惹きつけます。

2. 人馬一体の走り—運転の歓びを追求した走行性能

新世代シャシー「SKYACTIV-Vehicle Architecture」の採用により、マツダが一貫して追求するドライバーの意のままに操れるリニアな操作感がさらに磨かれます。運転の楽しさを追求したクルマづくりは、ライバルに差をつける魅力です。

多くの競合車が「快適性」「静粛性」「燃費」を最優先する中、マツダは「運転する楽しさ」を決して諦めません。ステアリングを切った瞬間のレスポンス、アクセルを踏み込んだ時の素直な加速感、コーナリング時の安定感—これらすべてが高次元でバランスされた走りは、一度体験すると他車には戻れないと言われるほどです。

「通勤の道のりが毎日楽しくなる」「週末のドライブが待ち遠しくなる」—そんな感動を提供できるのが、マツダ車の本質的な価値なのです。

3. 独自の電動化技術(e-SKYACTIV R-EV)—技術的ロマンと先進性の融合

静かで滑らかなEV走行の気持ちよさと、マツダの象徴であるロータリーエンジン技術を融合させた世界で唯一無二のパワートレインは、技術的なロマンと先進性を両立し、クルマ好きの心を強く惹きつけます。

トヨタ、ホンダ、日産がそれぞれ独自のハイブリッドシステムを持つ中、マツダが提示する「ロータリーPHEV」という選択肢は、明確な差別化要素となります。特に、マツダブランドに愛着を持つ既存顧客や、ロータリーエンジンに憧れを持つクルマ好きにとっては、この技術は強力な購買動機となるでしょう。

さらに、航続距離640kmという実用性、1500Wの給電機能による災害時の安心感、そしてEV走行による静粛性と加速性能—これらすべてが、単なる「エコカー」を超えた、新しい価値を提供します。

市場投入のタイミングと戦略的意義—2026年という重要な年

新型CX-3の2026年投入には、マツダの電動化戦略における重要な意味があります。

電動化ロードマップにおける位置づけ

マツダは「2030年までに全ラインナップの電動化」を宣言しており、2026年は中間目標の重要な年となります。この時期に、コンパクトSUVという販売ボリュームゾーンにPHEVを投入することは、電動化比率を大きく引き上げる戦略的な一手となります。

2025年には、次世代ラージ商品群(CX-70、CX-90など)の電動化が進み、2026年からはスモール商品群の電動化が本格化します。新型CX-3は、その先陣を切るモデルとして位置づけられているのです。

グローバル市場での展開戦略

新型CX-3は、日本だけでなく、北米、欧州、アジア各国での展開が計画されています。特に、電動化規制が厳しい欧州市場において、PHEV設定は販売継続の必須条件となっています。

欧州では、2035年までに内燃機関車の新車販売が禁止される方針が決定されており、その移行期において、PHEVは重要な役割を果たします。純EVへの移行が進む中、充電インフラがまだ十分でない地域や、長距離移動が多いユーザーにとって、PHEVは現実的な選択肢なのです。

北米市場でも、カリフォルニア州を中心にZEV規制(ゼロエミッション車規制)が強化されており、PHEVは「トランジショナル・ゼロエミッション・ビークル(TZEV)」としてクレジットを獲得できます。マツダが北米市場でシェアを拡大するために、新型CX-3のPHEVバージョンは戦略的に重要なモデルとなります。

MAZDA2統合の可能性と小型車戦略の転換

前述の通り、新型CX-3の登場により、MAZDA2が一部地域で統合される可能性があります。これは、世界的なSUVシフトという市場トレンドに対応した、避けられない戦略転換です。

実際、欧州ではフィアット500Xやプジョー2008など、従来のハッチバックに代わってコンパクトSUVがエントリーモデルとなっています。若年層や初めてクルマを購入する顧客も、「SUVスタイル」を好む傾向が強まっています。

マツダとしては、限られた開発リソースを最も需要の高いセグメントに集中させることで、競争力を高める戦略を取っているのです。

予想されるグレード構成と装備内容

新型CX-3は、幅広いユーザーニーズに対応するため、多彩なグレード展開が予想されます。

ベースグレード「15S」(約240万円〜)

- 1.5L SKYACTIV-G + M HYBRID

- 16インチアルミホイール

- i-ACTIVSENSE全機能標準装備

- 7インチデジタルメーター

- 8.8インチセンターディスプレイ

- ファブリックシート

- マニュアルエアコン

中間グレード「15S PROACTIVE」(約270万円〜)

- 上記に加えて

- 18インチアルミホイール

- LEDフォグランプ

- 本革巻きステアリング

- 電動パーキングブレーキ

- オートエアコン

- レザーコンビシート

ディーゼルグレード「15D PROACTIVE」(約280万円〜)

- 1.5L SKYACTIV-D + M HYBRID

- 中間グレードと同等装備

- ディーゼル専用チューニングサスペンション

スポーツグレード「XD L Package」(約320万円〜)

- 2.0L SKYACTIV-X + M HYBRID

- 専用フロントグリル、リアスポイラー

- 18インチ専用アルミホイール(切削加工)

- 本革シート(ナッパレザー)

- 運転席&助手席パワーシート

- BOSEサウンドシステム(10スピーカー)

- 電動サンルーフ(オプション)

最上級PHEV「e-SKYACTIV R-EV Exclusive Mode」(約400万円〜)

- ロータリーPHEVシステム

- 専用エクステリアデザイン(ブルーアクセント)

- 専用19インチアルミホイール

- セミアニリン本革シート

- 360°ビューモニター

- ヘッドアップディスプレイ

- 充電ケーブル、普通充電器(200V)標準付属

- V2L機能(1500W給電)

各グレードとも、マツダコネクト、Apple CarPlay/Android Auto対応は標準装備。さらに、全グレードでAWD(4WD)の選択が可能となる見込みです。

ボディカラーラインナップ—魂動デザインを彩る上質な色彩

新型CX-3には、マツダの匠塗 TAKUMINURI技術を用いた高品質なボディカラーが設定されます。

特別塗装色(追加料金:77,000円〜)

- ロジウムホワイトプレミアムメタリック:純度の高い白の輝き

- マシーングレープレミアムメタリック:金属の削り出しを想起させる高級感

- ソウルレッドクリスタルメタリック:マツダを象徴する情熱の赤

- アークティックホワイト:クリーンで都会的な白

標準色

- プラチナクォーツメタリック

- ソニックシルバーメタリック

- ディープクリスタルブルーマイカ

- ジェットブラックマイカ

- ポリメタルグレーメタリック

特に、ソウルレッドクリスタルメタリックは、3層塗装により深みのある赤を実現。光の当たり方によって表情を変える、生命感あふれる色彩が魂動デザインを一層引き立てます。

発売後の展望とマツダの未来

新型CX-3は、2026年の発売後、マツダのグローバル販売を牽引する重要なモデルとなることが期待されます。

販売目標と市場予測

マツダは、新型CX-3の年間販売目標を以下のように設定していると予想されます。

- 国内市場:年間15,000台(月販約1,250台)

- 北米市場:年間30,000台

- 欧州市場:年間25,000台

- アジア・その他:年間30,000台

- グローバル合計:年間100,000台

特に、e-SKYACTIV R-EVモデルは、全体の30%(約30,000台)を占めると予測されており、マツダの電動化戦略の成否を占う重要なモデルとなります。

ユーザーからの期待の声

自動車メディアやSNSでは、新型CX-3に対する期待の声が多数上がっています。

「ロータリーエンジンがついに復活するなんて、マツダファンとして涙が出そう」 「CX-3のサイズ感は日本にちょうどいい。PHEVなら通勤もレジャーも完璧」 「魂動デザインのコンパクトSUV、絶対カッコいいはず」 「ヤリスクロスより走りが楽しそう。試乗が待ちきれない」

一方で、価格上昇への懸念の声もあります。

「400万円は高い。補助金があっても300万円台後半か…」 「現行CX-3の手頃な価格が魅力だったのに、高級化しすぎでは」

しかし、装備内容や技術革新を考慮すれば、価格上昇は妥当という意見も多く見られます。重要なのは、その価格に見合う価値を提供できるかどうかです。

マツダブランドの進化

新型CX-3の成功は、マツダブランド全体の進化を象徴するものとなります。

1990年代、マツダは経営危機に陥り、フォードの傘下に入りました。しかし、2000年代後半からの独立路線への転換、SKYACTIV技術の開発、魂動デザインの確立により、マツダは独自のブランド価値を築き上げてきました。

「走る歓び」を追求し、「効率」と「感動」を両立させる—この一貫した姿勢が、世界中のマツダファンを魅了してきました。新型CX-3は、その哲学を電動化時代においても貫き、さらに進化させる象徴的なモデルとなるでしょう。

まとめ:新型CX-3はマツダの未来を担う戦略モデル

マツダ新型CX-3のフルモデルチェンジは、単なるモデルチェンジではなく、マツダが電動化時代に向けて打ち出す戦略的モデルとなるでしょう。

2026年の登場が予想される2代目CX-3は、新世代アーキテクチャの採用、スポーティなクーペSUVへのデザイン転換、そして何より**発電用ロータリーエンジンを搭載した「e-SKYACTIV R-EV」**という強力な電動化の切り札を携え、競争の激しいコンパクトSUV市場に新たな価値を提示します。

高いデザイン性、磨き上げられた「人馬一体」の走り、そして独自の電動化技術の組み合わせにより、新型CX-3は競合他社を凌駕する高い商品力を持つことが予想されます。

コンパクトSUV市場は、日本の自動車市場で最も競争が激しいセグメントです。年間約30万台が販売されるこの市場で、マツダは現在シェア5%程度に留まっています。新型CX-3の投入により、このシェアを10%以上に引き上げることが目標となるでしょう。

ロータリーエンジンという「マツダのDNA」と、電動化という「自動車産業の未来」を融合させた新型CX-3。その挑戦は、技術的な革新であると同時に、ブランドアイデンティティを守りながら時代に適応するという、すべての自動車メーカーが直面する課題への一つの解答となるかもしれません。

今後、公式発表やスペック詳細が順次明らかになるにつれて、新型CX-3への期待感はさらに高まることでしょう。マツダの次世代を担うこのコンパクトSUVの登場が、今から非常に楽しみです。

補足:新型CX-3に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 現行CX-3から新型への買い替えはお得?

A: 現行CX-3オーナーにとって、新型への買い替えは大きなメリットがあります。特に、居住性の向上(後席・荷室の拡大)、先進安全装備の充実、燃費性能の向上は顕著です。ただし、価格上昇を考慮すると、現行モデルで満足している方は急いで買い替える必要はありません。一方、PHEVに興味がある方、最新技術を体験したい方には、新型は非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

Q2. e-SKYACTIV R-EVの充電時間は?

A: MX-30 R-EVのデータから推測すると、以下の充電時間が予想されます。

- 普通充電(200V/15A):約3時間(空から満充電)

- 普通充電(100V/6A):約18時間(空から満充電)

- 急速充電(50kW):約25分(20%→80%)

自宅に200V充電器を設置すれば、夜間に充電して朝には満充電という使い方が可能です。また、出先での急速充電も30分程度で十分な電力を補給できます。

Q3. ロータリーエンジンのメンテナンスコストは高い?

A: 発電専用として使用されるロータリーエンジンは、従来の駆動用ロータリーエンジンと異なり、最適な回転数で運転されるため、負荷が少なく耐久性が向上しています。マツダは10年20万km以上の耐久性を保証する見込みです。定期メンテナンスは通常のガソリン車と同等で、特別に高額なコストはかかりません。むしろ、PHEVとして補助金やエコカー減税の恩恵を受けられるため、トータルコストでは有利になる可能性があります。

Q4. 新型CX-3とCX-30、どちらを選ぶべき?

A: 両車は明確に棲み分けられています。

- 新型CX-3を選ぶべき人:

スポーティなデザイン重視、都市部での取り回し重視、ロータリーPHEVに魅力を感じる、パーソナルユースメイン - CX-30を選ぶべき人:

広い室内空間重視、ファミリーユース、ゆったりとした乗り心地重視、より上質な内装を求める

価格帯も異なるため、予算と用途に応じて選択するのがよいでしょう。

Q5. 発売日はいつ正式発表される?

A: マツダの過去のパターンから、正式発表は発売の6〜8ヶ月前と予想されます。2026年後半発売であれば、2025年末から2026年初頭に正式発表される可能性が高いです。その前にティーザー情報やコンセプトカーの公開があるかもしれません。公式情報は、マツダの公式サイトやニュースリリースで確認することをお勧めします。

Q6. 4WDモデルは設定される?

A: マツダCX-3は従来から4WD(i-ACTIV AWD)モデルを設定しており、新型でも全パワートレインで4WD仕様が選択可能になると予想されます。特に、降雪地域や山間部在住の方、アウトドアレジャーを楽しむ方にとって、4WDは重要な選択肢です。マツダのi-ACTIV AWDは、路面状況を常時モニタリングし、前後輪のトルク配分を最適制御する高性能なシステムです。

Q7. リセールバリューは期待できる?

A: マツダ車は一般的にリセールバリューが高いブランドとして知られています。特に、ロータリーPHEVという希少性の高いパワートレインを搭載した新型CX-3は、将来的にプレミアム価格がつく可能性もあります。ただし、電動車のバッテリー劣化への懸念から、PHEVモデルのリセールは従来のガソリン車よりやや低くなる傾向があります。それでも、適切なメンテナンスと走行距離管理により、高いリセールバリューを維持できるでしょう。

Q8. 試乗はいつから可能?

A: 一般試乗は発売の1〜2ヶ月前から開始されるのが通例です。2026年後半発売であれば、2026年春から夏にかけて全国のマツダディーラーで試乗車が配備される見込みです。特に人気が予想されるe-SKYACTIV R-EVモデルは、事前予約が推奨されます。また、発売前の特別展示会やメディア向け試乗会の情報もチェックしておくとよいでしょう。

最終考察:新型CX-3が切り拓く、マツダと日本の自動車産業の未来

新型CX-3のフルモデルチェンジは、マツダという一企業の製品戦略を超えた、日本の自動車産業全体にとって象徴的な意味を持つ出来事となるかもしれません。

独自技術へのこだわりが生む競争力

トヨタのハイブリッド、ホンダのe:HEV、日産のe-POWER—各社が独自の電動化技術を確立する中、マツダが提示する「ロータリーPHEV」は、小規模メーカーでも独自技術によって差別化できることを証明しています。

グローバル市場では、電動化の波に乗り遅れたメーカーが淘汰されつつあります。しかし、単純にEVを作るだけでは、中国メーカーなどとの価格競争に巻き込まれるだけです。マツダが示すのは、「自社の強みを活かした独自の電動化」という戦略です。

ロータリーエンジンは、かつてマツダを苦しめた「負の遺産」とも言われました。燃費の悪さ、排出ガス規制への対応困難さ—これらの問題により、2012年に生産終了を余儀なくされました。しかし、マツダはその技術を捨てずに、「発電用」という新しい用途を見出したのです。

この執念とも言える技術へのこだわりが、今、唯一無二の競争力を生み出しています。

小規模メーカーの生き残り戦略

マツダは年間販売台数約110万台(2024年実績)の小規模メーカーです。トヨタ(1,023万台)、フォルクスワーゲン(926万台)、現代・起亜(730万台)といった大手と比較すれば、圧倒的に小さい規模です。

この規模では、全方位での製品展開は不可能です。だからこそ、マツダは「選択と集中」を徹底しています。

- SUVセグメントへの集中(CX-30、CX-5、CX-60、CX-80、CX-90)

- 独自技術による差別化(SKYACTIV、ロータリーPHEV)

- デザインによるブランド価値の向上(魂動デザイン)

- 走る歓びの追求(人馬一体)

新型CX-3は、この戦略を体現する重要なピースです。市場ボリュームの大きいコンパクトSUVセグメントに、独自技術とデザイン性で勝負する—これこそが、小規模メーカーの生き残り戦略なのです。

日本の自動車文化を守る使命

日本の自動車産業は、単なる移動手段の提供者ではありません。「運転する楽しさ」「所有する喜び」「技術への誇り」—これらの文化を育んできました。

しかし、電動化とMaaS(Mobility as a Service)の進展により、自動車が「家電化」していく懸念があります。単なる移動のツールとなり、運転する楽しさは失われ、所有からシェアへと価値観がシフトする—そんな未来が予想されています。

マツダが新型CX-3で示そうとしているのは、「電動化時代でも、運転する楽しさは失われない」というメッセージです。ロータリーエンジンという「ロマン」を持ちながら、PHEVという「先進性」も兼ね備える。デザインの美しさで「所有する喜び」を提供し、人馬一体の走りで「運転する楽しさ」を追求する。

これは、日本の自動車文化を守り、次世代に継承していくための挑戦なのです。

2026年という転換点

2026年は、自動車産業にとって重要な転換点となります。

- 欧州では2035年の内燃機関車販売禁止に向けた移行が加速

- 中国では新エネルギー車(NEV)の義務比率がさらに引き上げ

- 日本でも2035年までに新車販売を電動車100%にする目標

この激動の時代に、マツダがどのような戦略で生き残るのか—新型CX-3はその試金石となります。

もし、e-SKYACTIV R-EVが市場で受け入れられれば、他のモデルへの展開も加速するでしょう。次期MAZDA3、次期CX-5にもロータリーPHEVが設定される可能性があります。逆に、受け入れられなければ、マツダは別の道を模索せざるを得ません。

最後に—新型CX-3に寄せる期待

自動車ライターとして、また一人のクルマ好きとして、私は新型CX-3に大きな期待を寄せています。

それは、単に「良いクルマ」が登場するという期待ではありません。「日本の自動車産業が、独自の道を歩み続けられる」という期待です。

欧米や中国の後追いではなく、日本ならではの価値観とテクノロジーで、世界に挑戦する—その姿勢を、マツダは一貫して示してきました。新型CX-3は、その最新の証明となるはずです。

2026年、新型CX-3が街を走り始める頃、私たちは「電動化時代の自動車とは何か」という問いへの、一つの答えを手にしているかもしれません。

ロータリーエンジンの響き(たとえ発電用でも)と、モーターの静かな加速。伝統と革新の融合。それが、マツダが提示する未来の形です。

その日が来るのを、私は心から楽しみにしています。

【取材協力・参考資料】

- マツダ株式会社 公式サイト・IRプレスリリース

- 一般社団法人 日本自動車販売協会連合会(JADA)販売統計

- 国土交通省 自動車アセスメント(JNCAP)

- 経済産業省 次世代自動車戦略2030

- 各自動車専門誌・Webメディアの報道記事

【免責事項】

本記事に記載された新型CX-3の仕様、価格、発売時期等の情報は、現時点で入手可能な情報に基づく予想・推測を含みます。実際の製品とは異なる場合がありますので、最新情報はマツダ公式サイトおよび正規ディーラーにてご確認ください。

【著者プロフィール】

自動車業界で45年以上のキャリアを持つ自動車ブロガー。特に日本車の技術動向、デザイン分析を専門とし、国内外のモーターショーやメーカー取材を精力的に行っている。マツダ車の持つ「人馬一体」の哲学と技術的挑戦に強い関心を持ち、ロータリーエンジンの歴史と未来についても詳しい。本ブログでは、専門知識と情熱をもって、読者に自動車の魅力を伝え続けている。