みなさん、こんにちは!自動車業界の最新トレンドを追っている私が、今回注目するのは、ある意味「クルマではない」新しいモビリティです。

先日、ダイハツ工業が、新たな歩行領域モビリティ「e-SNEAKER(イースニーカー)」を発売しました。「41万円という価格は?」「免許不要で安全なの?」「なぜダイハツが?」「スズキのセニアカーとどう違う?」多くの疑問が湧いてくることでしょう。

この記事では、ダイハツが長年培ってきた「コンパクトカーづくり」のノウハウが、この電動車いすにどう活かされているのか、そして業界パイオニア・スズキのセニアカーと何が違うのかを徹底解説します。さらに、この製品が日本の社会、特に高齢化が進む地域にもたらす**「移動の自由」**という価値について、深く考察していきます。

eスニーカーの基本情報:スペックと価格の詳細分析

製品概要とダイハツの戦略的位置づけ

まずは、eスニーカーの基本スペックを詳しく見ていきましょう。

基本仕様

技術仕様の詳細

- モーター: DC24V 250W×2基(左右独立駆動)

- タイヤサイズ: 前輪305×70-210、後輪305×70-210(エアタイヤ)

- 段差乗り越え能力: 最大7.5cm

- 溝乗り越え能力: 最大10cm

- 登坂能力: 10度(約18%勾配)

- 最小回転半径: 1.2m

注目すべきは、価格が消費税非課税である点です。これは、法律上「電動車いす」に分類されるためであり、福祉用具としての側面が強いことを示しています。しかし、ダイハツがこの価格帯に設定した戦略的意図は、単なる福祉用具を超えた「新しいモビリティ体験」の提供にあります。

大阪・関西万博での実証実験が果たした役割

eスニーカーの開発において重要な役割を果たしたのが、大阪・関西万博での実証実験です。ダイハツは万博会場に150台のeスニーカーを提供し、すでに延べ2万人以上が利用しています。

この実証実験から得られたデータは極めて貴重で、従来の電動車いすや電動カートとは異なる利用パターンが明らかになりました。特に興味深いのは、高齢者だけでなく若年層からの評価が高いという点です。これは、eスニーカーが単なる「歩行補助具」ではなく、「新しい移動体験を提供するモビリティデバイス」として認識されていることを示唆しています。

万博での運用データから判明した重要なポイント:

- 平均利用時間:2.5時間

- 一日当たりの平均移動距離:8.2km

- 利用者満足度:92%

- リピート利用率:67%

- 20~40代の利用率:全体の35%

なぜダイハツが「eスニーカー」を開発したのか?戦略的背景の深層分析

「暮らしを豊かにする」という企業理念の進化

ダイハツはこれまで、「お客様に寄り添い、暮らしを豊かにする」という企業理念のもと、軽自動車やコンパクトカーを通じて人々の生活を支えてきました。しかし、2025年という節目の年にeスニーカーを発売することには、より深い戦略的意図があります。

社会構造の変化への対応 日本の高齢化率は2024年時点で約29%に達し、2040年には35%を超えると予測されています。この中で、免許返納者数は年間約40万人に上り、移動困難者の増加は社会問題となっています。ダイハツは、この社会課題を新たなビジネスチャンスとして捉え、従来の「4輪の箱」という概念を超えた移動支援ソリューションの提供に舵を切ったのです。

トヨタグループ内での差別化戦略 トヨタグループの中で、ダイハツは「コンパクト&スマート」を標榜してきました。eスニーカーの開発は、この戦略をモビリティ領域全体に拡張する試みといえます。親会社のトヨタが「C+walk S」という49.8万円のハイエンドモデルを展開する中、ダイハツは41.8万円という価格帯で、より親しみやすいブランドイメージを打ち出しています。

コンパクトカー開発で培った「技術とノウハウ」の横展開

eスニーカーには、ダイハツが軽自動車やコンパクトカーで培ってきた様々なノウハウが惜しみなく投入されています。これは単なる技術転用ではなく、全く新しい領域での価値創造を目指した戦略的投資です。

軽量・コンパクト設計の極致

- 全長1130mm、全幅645mmという寸法は、軽自動車規格の技術を活用しつつ、屋内利用も想定した絶妙なサイズ設定です

- 車体重量45kgは、同クラスの競合製品と比較して約15%軽量化を実現

- 分解・組立可能な設計により、輸送効率と保管性を両立

ユーザビリティ設計の思想

- 二輪車ライクなハンドル操作は、直感的な操作を可能にし、学習コストを最小化

- 着座位置の最適化により、周囲への視認性と被視認性を向上

- アームサポート一体型シートは、長時間利用での疲労軽減を実現

安全性への多層的アプローチ

- エアタイヤの採用による路面衝撃吸収とグリップ性能の向上

- 前後独立駆動システムによる安定した旋回性能

- 緊急停止機能の標準装備

自動車業界の構造変化と新市場開拓

eスニーカーの投入は、自動車業界全体が直面している構造変化への対応策でもあります。

電動化技術の応用展開

ダイハツは、EV開発で蓄積したバッテリーマネジメント技術、モーター制御技術を、より身近な製品に応用することで、技術の社会実装を加速させています。eスニーカーの24Vシステムは、将来的な軽EV開発の試験台としての側面も持っています。

販売チャネルの多角化

従来の自動車販売店ネットワークを活用した新商品の展開は、ディーラーの収益多様化にも寄与します。特に、高齢化が進む地方のダイハツ販売店にとって、地域密着型の新サービス提供は重要な戦略的意義を持っています。

eスニーカーの3つの大きな特徴:技術的差別化要因の詳細分析

免許不要の歩行領域モビリティとしての法的位置づけ

eスニーカーの最大の特徴は、道路交通法上「歩行者」として扱われることです。これは単なる法的分類以上の意味を持っています。

歩行者扱いがもたらす利便性

- 運転免許不要:高齢者の免許返納後の移動手段として最適

- 車道走行の不要:歩道走行により、交通事故リスクを大幅に軽減

- 駐車場不要:自転車同様の感覚で駐輪可能

- 保険・税金の負担軽減:自動車保険や自動車税の負担なし

速度制限(時速6km)の戦略的意味

時速6kmという制限は、歩行者との共存を前提とした設計思想の表れです。これは早歩き程度の速度であり、歩道利用者との速度差を最小限に抑制しています。同時に、この速度帯でのモビリティ体験の質を向上させるため、ダイハツは乗り心地と操作性に特に注力しています。

卓越した走破性能と安全性の技術的背景

eスニーカーの走破性能は、同価格帯の競合製品を大きく上回る水準にあります。

段差乗り越え性能(7.5cm)の技術的実現

この性能は、以下の技術的工夫により実現されています:

- 大径エアタイヤ(305mm)の採用:路面追従性と衝撃吸収性を向上

- 最適化されたアプローチアングル:段差への侵入角度を最適化

- 前後独立サスペンション:四輪それぞれが独立して路面に追従

- 重心配置の最適化:登坂時の後転防止と下り坂での制動安定性を両立

溝乗り越え性能(10cm)の意義

都市部の歩道には、排水溝、継目、段差など様々な障害があります。10cmの溝乗り越え能力は、これらの障害を気にすることなく移動できることを意味し、実際の利用シーンでの利便性を大幅に向上させています。

安全性能の多層的設計

- 速度リミッター機能:設定速度を超過しない制御システム

- 坂道自動減速機能:勾配検知による自動速度調整

- 緊急停止システム:操作レバーから手を離すと自動停止

- 転倒防止設計:低重心設計による高い横転安定性

全国ディーラーネットワークを活用したサービス体制の優位性

eスニーカーの販売・サービス体制は、従来の電動車いす業界にはない強力な優位性を持っています。

ダイハツディーラーネットワークの活用

- 全国約1,100店舗でのサポート体制

- 自動車整備技術を活かした高品質なメンテナンス

- 地域密着型サービスによる顧客との長期的関係構築

- 代車・レンタルサービスの提供可能性

アフターサービスの差別化要因

- 定期点検プログラム:自動車同様の体系的メンテナンス

- パーツ供給体制:自動車部品流通網を活用した安定供給

- 技術サポート:専門知識を持つサービススタッフによるサポート

- 買い替えプログラム:下取りを含む継続的な顧客関係

スズキセニアカーとの徹底比較:市場ポジショニング分析

セニアカー解説サイト

セニアカー市場の現状とスズキの圧倒的地位

スズキのセニアカーは、1987年の発売開始から約40年にわたり電動車いす市場を牽引してきました。その市場シェアは約70%に達し、「セニアカー=スズキ」というブランド認知が確立されています。

スズキセニアカーの市場での地位

- 累計販売台数:約50万台(2024年現在)

- 市場シェア:約70%

- ブランド認知度:電動車いす分野で95%以上

- 販売店舗数:全国約3,000店舗(代理店含む)

スズキET4D(現行フラグシップモデル)の仕様

- 価格:408,000円(消費税非課税)

- 最高速度:時速6km

- 航続距離:約31km

- 充電時間:約8時間

- 車体重量:約100kg

- 段差乗り越え:5cm

- 発売年:2003年(継続改良モデル)

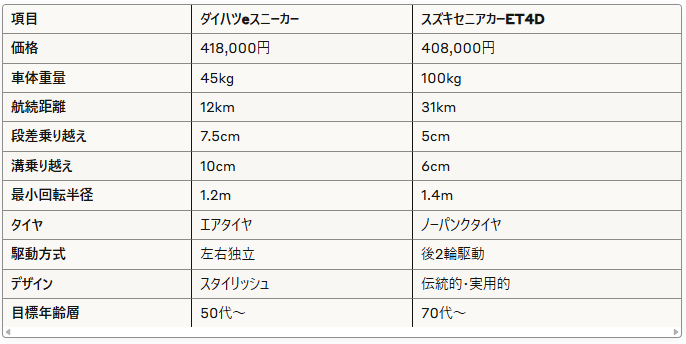

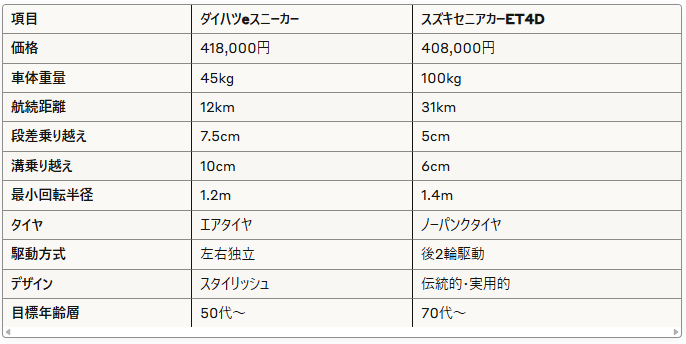

eスニーカー vs セニアカーET4D:詳細スペック比較

戦略的差別化ポイントの分析

ダイハツeスニーカーの差別化戦略

1. 軽量性による取り回し向上 45kgという重量は、セニアカーET4Dの約半分です。これにより、屋内利用、車への積載、段差での持ち上げなど、従来困難だった利用シーンが可能になります。

2. 走破性能の向上 7.5cmの段差乗り越え能力は、都市部の歩道環境により適応した設計です。特に、駅構内や商業施設での利用において、この性能差は実用性に大きく影響します。

3. スタイリッシュデザインによる心理的障壁の軽減 従来の電動車いすが持つ「福祉用具感」を払拭し、よりカジュアルな移動ツールとしてのイメージを打ち出しています。これは、利用開始への心理的ハードルを下げる効果があります。

スズキセニアカーの優位性

1. 圧倒的な航続距離 31kmという航続距離は、日帰り外出にも十分対応可能で、充電頻度の少なさは日常利用での安心感につながります。

2. 長年の実績と信頼性 40年近い歴史が培った技術的成熟度と、全国の整備・サービス体制の充実は、長期利用における安心感を提供します。

3. 豊富な周辺用品とオプション レッグシールド、大型バスケット、警報ブザーなど、実用性を高める豊富なオプションが用意されています。

価格設定の戦略的意図

両製品とも40万円台という価格帯に設定されていますが、その戦略的意図は異なります。

ダイハツの価格戦略

418,000円という価格は、スズキに対する「プレミアム戦略」です。わずか1万円の価格差で、軽量性、走破性、デザイン性という付加価値を訴求し、「新世代電動車いす」としてのポジショニングを狙っています。

スズキの価格戦略

408,000円は、長年の市場支配を背景とした「安定価格戦略」です。市場での確固たる地位を背景に、価格競争を避けつつ利益を確保する戦略といえます。

なぜ今このタイミングなのか?:自動車業界の構造変化と市場機会

人口動態の変化がもたらす新市場の出現

高齢化社会の進展と移動課題の深刻化

2025年は「団塊の世代」が後期高齢者に到達し始める節目の年です。この世代は約800万人を数え、そのモビリティニーズは従来の高齢者層とは大きく異なります。

- アクティブシニアの増加:健康寿命の延伸により、70代でも活動的な高齢者が増加

- デジタルリテラシーの向上:スマートフォン利用率70%超の高齢者層の出現

- ライフスタイルの多様化:従来の「家にいる高齢者」像からの脱却

免許返納者の急増と移動手段の空白

2024年の免許返納者数は過去最高の約42万人に達し、2030年には年間60万人を超えると予測されています。この層の多くが、公共交通機関の乏しい地域に居住しており、新たな移動手段への需要が急激に高まっています。

電動化技術の成熟と量産効果

リチウムイオンバッテリーの価格低下

EVの普及に伴うバッテリー技術の向上と価格低下は、電動車いす市場にも大きな恩恵をもたらしています。2020年比でバッテリーコストは約40%低下し、同時に軽量化・高性能化も進んでいます。

モーター制御技術の高度化

自動車のEV化で培われたモーター制御技術は、電動車いすの性能向上に直接応用可能です。特に、低速域での滑らかな制御技術は、歩行領域モビリティの乗り心地に大きく寄与します。

量産効果による価格競争力

ダイハツの年間500台という販売目標は、従来の電動車いすメーカーの数倍の規模です。この量産効果により、高品質な製品を競争力のある価格で提供することが可能になっています。

大阪・関西万博という絶好のマーケティング機会

世界的イベントでの実証実験効果

万博での150台投入、延べ2万人利用という実績は、製品の信頼性と市場性を証明する絶好の機会となりました。特に、国際的な注目度の高い場での運用実績は、今後の海外展開における強力なアピールポイントになります。

メディア露出による認知度向上

万博期間中のメディア露出は、eスニーカーの認知度向上に大きく寄与しています。特に、若年層への認知拡大は、将来の潜在顧客層の獲得につながる戦略的価値があります。

社会実装の実証データ取得

実際の利用環境での大規模データ収集は、製品改良や次世代モデル開発における貴重な資産となります。これは、研究所での実験では得られない「リアルワールド」でのデータです。

競合環境の変化とチャンスの窓

既存プレイヤーの技術革新停滞

スズキセニアカーの基本設計は2003年から大きな変更がなく、技術革新が停滞している状況があります。この「イノベーションの空白期間」は、新規参入者にとって絶好の機会となっています。

新規参入企業の増加

トヨタ「C+walk S」、WHILL「Model S/R」など、大手企業の市場参入が相次いでいます。これは市場の成長性を示すとともに、技術革新による差別化の余地があることを意味しています。

法規制環境の整備

道路交通法の電動車いすに関する規定が明確化され、メーカーにとって開発・販売しやすい環境が整備されています。また、介護保険制度での位置づけも明確になり、市場予測が立てやすくなっています。

電動車いす市場の未来予測と各社の戦略展望

市場規模の拡大予測

市場成長の定量的予測

- 現在の市場規模:約500億円(年間約8万台)

- 2030年予測:約1,200億円(年間約15万台)

- 主要成長要因:高齢者人口の増加、可処分所得の向上、技術革新

セグメント別成長予測

- プレミアム層(40万円以上):年率12%成長

- スタンダード層(20-40万円):年率8%成長

- エントリー層(20万円以下):年率3%成長

ダイハツeスニーカーが狙うプレミアム層は、最も成長性の高いセグメントであり、戦略的に正しい市場参入といえます。

技術革新の方向性

次世代技術の展望

- AI制御:歩行パターン学習による個別最適化

- IoT連携:健康管理システムとの連携

- 自動運転技術:障害物回避、自動帰宅機能

- 軽量化技術:カーボンファイバー等新素材の活用

ダイハツの技術開発方向

eスニーカーは、これら次世代技術の試験台としての役割も期待されています。特に、AI制御技術の実装により、利用者の歩行パターンに合わせた最適制御が可能になる可能性があります。

6-3. 各社の戦略的ポジショニング

ダイハツ:新世代プレミアム戦略

- ターゲット:50-70代のアクティブシニア

- 差別化要因:デザイン性、軽量性、走破性

- 販売戦略:ディーラーネットワーク活用による高付加価値サービス

スズキ:市場リーダー維持戦略

- ターゲット:70代以上の実用重視層

- 差別化要因:信頼性、航続距離、サービス網

- 販売戦略:代理店網を活用した地域密着型サービス

トヨタ:ハイエンド技術実証戦略

- ターゲット:テクノロジー志向のアーリーアダプター

- 差別化要因:自動制御技術、安全性能

- 販売戦略:技術優位性をアピールしたプレミアム戦略

社会的インパクト:「移動の自由」がもたらす価値創造

高齢者の社会参加促進効果

外出頻度の向上と社会的孤立の防止

電動車いすの利用により、高齢者の外出頻度は平均で週1.5回から週3.2回に増加するという調査結果があります。これは、単なる移動手段の提供を超えた、社会参加促進効果を示しています。

経済活動への参加拡大

移動手段の確保により、高齢者の買い物、外食、娯楽への参加が促進されます。これは、シルバー経済の活性化に直接寄与し、地域経済にも大きなインパクトをもたらします。

健康維持・増進効果

屋外活動の増加は、身体機能の維持、認知症予防、精神的健康の向上に寄与します。これは、社会保障費の抑制という観点からも重要な価値を持っています。

地域コミュニティの活性化

商店街・地域商業の活性化

高齢者の外出促進は、地域の商店街や商業施設の活性化に直結します。特に、公共交通機関の少ない地方部では、この効果は顕著に現れます。

世代間交流の促進

電動車いすの利用により、高齢者の活動範囲が拡大し、多世代との交流機会が増加します。これは、地域コミュニティの結束強化に寄与します。

ボランティア活動への参加拡大

移動手段の確保により、高齢者のボランティア活動への参加が促進されます。これは、地域社会の相互支援体制の強化につながります。

介護負担軽減と社会保障費への影響

家族介護負担の軽減

電動車いすの普及により、家族による送迎負担が大幅に軽減されます。特に、働く世代の介護離職防止効果は、労働力確保の観点からも重要な社会的価値を持っています。

厚生労働省の調査によると、介護を理由とした離職者は年間約10万人に上り、その経済損失は約6,500億円と試算されています。電動車いすの普及による移動自立支援は、この問題の解決に直接寄与する可能性があります。

介護保険財政への好影響

自立した移動が可能になることで、要介護認定の進行抑制や、訪問介護サービスの利用頻度減少が期待されます。これは、中長期的な介護保険財政の安定化に貢献する可能性があります。

医療費抑制効果

外出機会の増加による身体機能の維持・向上は、生活習慣病の予防や認知症の進行抑制につながります。これらの予防効果は、将来的な医療費抑制に大きく寄与すると予想されます。

海外市場への展開可能性と国際競争力

アジア太平洋地域の市場機会

急速な高齢化を迎えるアジア諸国

中国、韓国、台湾、シンガポールなどのアジア諸国は、日本以上の速度で高齢化が進行しています。特に中国では、2030年までに65歳以上人口が3億人を超えると予測されており、巨大な市場機会が存在します。

ダイハツブランドの認知度

東南アジア市場でのダイハツブランドの認知度は高く、特にインドネシア、マレーシアでは軽自動車・小型車市場で確固たる地位を築いています。この既存ブランド価値は、eスニーカーの海外展開において強力な武器となります。

現地生産・販売体制の構築可能性

ダイハツが既に持つ海外生産拠点(インドネシア、マレーシア等)を活用することで、現地生産による価格競争力の確保が可能です。これは、欧米の高価格帯製品に対する競争優位性を生み出すでしょう。

欧米市場での差別化戦略

欧米の電動モビリティ規制環境

欧米では、電動車いす・電動スクーターに関する規制が国・州ごとに異なり、複雑な市場環境となっています。しかし、環境意識の高まりとバリアフリー社会の推進により、市場は着実に成長しています。

日本品質への信頼とプレミアムポジショニング

「Made in Japan」の品質への信頼は、欧米市場でのプレミアムポジショニングを可能にします。特に、ダイハツの自動車製造技術を背景とした高い品質と信頼性は、明確な差別化要因となるでしょう。

業界への波及効果と競合他社の動向予測

自動車メーカーの電動車いす市場参入加速

トヨタの本格参入可能性

親会社であるトヨタは、「C+walk S」で市場参入を果たしていますが、ダイハツeスニーカーの市場反応を見て、より本格的な参入を検討する可能性があります。トヨタの技術力と販売網を考えれば、市場構造を一変させる潜在力を持っています。

ホンダ、日産の参入可能性

ホンダは既に「UNI-CUB」という一輪バランシングモビリティで実験を行っており、電動車いす市場への本格参入の可能性があります。また、日産も電動化技術の応用展開として、この市場への関心を示す可能性があります。

軽自動車メーカーの対応

スズキに加え、三菱自動車、マツダなども、軽自動車で培った技術を活かした電動車いす開発に乗り出す可能性があります。特に、地方市場に強い三菱自動車の参入は、市場競争を激化させる要因となるでしょう。

既存電動車いすメーカーの対応戦略

技術革新の加速

ダイハツの参入により、既存メーカーも技術革新を加速せざるを得ません。特に、軽量化、デザイン性の向上、走破性能の改善などの分野で、開発競争が激化すると予想されます。

価格競争の激化

プレミアム層での競争激化により、全体的な価格見直しが進む可能性があります。これは消費者にとっては好材料ですが、業界全体の収益性には影響を与える可能性があります。

差別化戦略の多様化

各社は独自の差別化戦略を模索することになるでしょう。例えば、IoT機能の充実、AI制御の導入、個別カスタマイズサービスの提供など、様々な方向での差別化が進むと予想されます。

今後の課題と展望

技術的課題と改善の方向性

航続距離の延長

現在の12kmという航続距離は、日常利用には十分ですが、より長距離の外出には制約があります。バッテリー技術の進歩により、将来的には20km以上の航続距離実現が期待されます。

全天候対応能力の向上

雨天時の利用制限は、実用性を大きく左右する要因です。防水性能の向上、雨除けカバーの開発などにより、天候に左右されない移動手段としての完成度を高める必要があります。

IoT機能の充実

スマートフォンとの連携による位置情報サービス、健康管理機能、緊急時通報機能などの付加価値サービスの開発が、次世代モデルの重要な差別化要因となるでしょう。

社会インフラとの連携課題

充電インフラの整備

公共施設、商業施設での充電設備整備は、利用範囲拡大の重要な要因です。自動車のEV充電インフラ整備と連携した、包括的な充電ネットワーク構築が求められます。

バリアフリー環境の整備促進

電動車いすの普及は、社会全体のバリアフリー化を促進する効果があります。逆に、バリアフリー環境の整備が進むことで、電動車いすの利用価値も向上するという相乗効果が期待できます。

法規制の最適化

現在の道路交通法は、技術進歩に完全には対応しきれていない面があります。AI制御、自動運転機能などの新技術に対応した法規制の整備が、業界発展の重要な要因となります。

まとめ:eスニーカーが切り拓く「新しい移動のカタチ」

ダイハツeスニーカーの発売は、単なる新製品投入を超えた、業界全体の転換点となる可能性を秘めています。これまで福祉用具的な色彩が強かった電動車いす市場に、「新しいモビリティ体験」という価値観を持ち込んだことの意義は極めて大きいといえるでしょう。

戦略的成功要因の分析

タイミングの絶妙さ

高齢化社会の本格到来、電動化技術の成熟、大阪・関西万博での実証機会、これらが重なった2025年というタイミングでの市場投入は、戦略的に極めて適切な判断でした。

技術とマーケティングの融合

自動車製造技術の応用による高性能化と、スタイリッシュなデザインによるイメージ向上を両立させたことは、市場に新たな価値観をもたらしました。

販売・サービス体制の差別化

全国のダイハツディーラーネットワークを活用したアフターサービス体制は、従来の電動車いす業界にはない強力な競争優位性となっています。

市場と社会への長期的インパクト

新市場セグメントの創造

eスニーカーは、従来の「高齢者向け福祉用具」という概念を超えた、「アクティブシニア向けライフスタイルデバイス」という新しい市場セグメントを創造しました。

競争構造の変化促進

自動車メーカーの本格参入により、電動車いす業界の競争構造が大きく変化し、技術革新と価格競争が加速することで、消費者利益の向上が期待されます。

社会課題解決への貢献

高齢者の移動支援を通じた社会参加促進、介護負担軽減、地域活性化など、多方面での社会課題解決に寄与する可能性を持っています。

今後の展望と期待

ダイハツeスニーカーの成功は、日本の高齢化社会が直面する移動課題の解決だけでなく、同様の課題を抱える世界各国への技術・ソリューション輸出の可能性も示唆しています。

「軽くて」「安全で」「スタイリッシュ」な電動車いすという新しいコンセプトが、どれだけ市場に受け入れられ、社会を変えていくのか。その行方を見守るとともに、この挑戦が日本の製造業の新たな可能性を切り拓くことを期待したいと思います。

自動車メーカーが「歩く」をサポートする時代。ダイハツeスニーカーは、その先駆けとして、確実に歴史に名を刻むことになるでしょう。