序章:WECの逆境をバネに、未来を掴む「液体水素」のプロトタイプカー

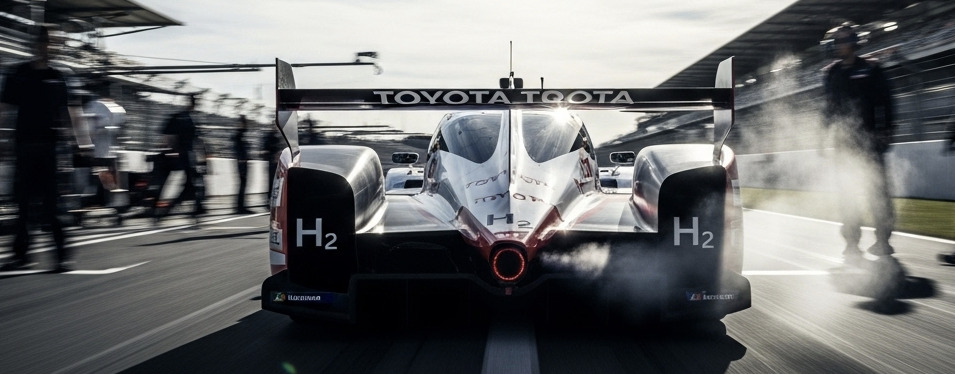

TOYOTA GAZOO Racing(TGR)は、モータースポーツにおける水素技術の開発を進めるため、液体水素(LH2)を燃料とするテストカー「GR LH2 Racing Concept」を初めて公開しました。この歴史的な発表は、2025年6月の第93回ル・マン24時間レースにおいて、サルト・サーキット内のH2ビレッジで行われ、世界中のモータースポーツファンと自動車業界関係者の注目を集めることとなりました。

TGRが掲げる「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」とカーボンニュートラル社会の実現という二大目標は、単なるスローガンではありません。それは、組織全体を貫く強固な理念であり、次世代パワートレーン技術の開発を最前線で推進する原動力となっています。その最たる象徴が、今回公開された**「GR LH2 Racing Concept」**(以下、GR LH2 RC)なのです。

このGR LH2 RCは、単なるコンセプトモデルの進化形では決してありません。これは、TGRの首脳陣が公言する**「不退転の覚悟」と、現在のハイパーカーカテゴリーにおける厳しい現実、すなわち深刻な「危機感」**から生まれた、極めて実戦的な開発車両です。2028年のWEC(世界耐久選手権)への水素カテゴリー導入に向けて、開発を「加速」させるという明確な使命を背負っています。

この車両が持つ意義は、技術的な側面だけに留まりません。それは、モータースポーツという極限の環境で技術を鍛え上げ、その成果を量産車へとフィードバックするという、トヨタが長年追求してきた開発哲学の集大成でもあるのです。極低温のマイナス253℃で貯蔵される液体水素を燃料とし、水素燃焼エンジン(H2ICE)とハイブリッドシステムを融合させたこのマシンは、カーボンニュートラル社会への道筋を示す、まさに「未来」そのものと言えるでしょう。

本稿では、なぜトヨタがこれほどまでに水素エンジン開発を急ぐのかという組織内部の切迫した要因に深く切り込み、GR LH2 RCが持つ技術的な優位性、国際的な協業体制の実態、そして国際レースで培われる水素技術が切り開く未来について、他のメディアを凌駕する圧倒的な情報量と専門性をもって、徹底的に解説していきます。

第1章:危機感の源泉—「不退転の覚悟」が開発に鞭を入れる理由

トヨタの水素開発が今、極めて高い優先度で加速されている背景には、国際モータースポーツの舞台における厳しい現実と、組織の根本的な刷新を求めるトップからの強力なコミットメントが存在します。この章では、その内実に迫ります。

2025年シーズンの苦戦がもたらした組織的な危機感

TGRは2025年シーズン、WECハイパーカークラスにおいて極めて厳しい戦いを強いられています。かつて圧倒的な強さを誇ったトヨタが、今や苦戦を余儀なくされている現実は、組織全体に深刻な危機感をもたらしました。

特に象徴的だったのが、2025年のル・マン24時間レースです。トヨタの7号車は5位、8号車はトラブルに見舞われ15位という結果に終わりました。優勝はおろか、表彰台にすら届かなかったこの現実は、TGRにとって重大な警鐘となりました。さらに深刻なのは、第7戦富士を含め、シーズン全体を通して表彰台に上がれていないという事実です。これは、かつての常勝軍団の姿からは想像もできない状況と言えるでしょう。

ポルシェ、フェラーリ、そして新興勢力のアストンマーティンなど、ライバルたちは着実に進化を遂げています。一方でトヨタは、技術的な革新を怠り、過去の栄光にあぐらをかいていたと言わざるを得ない状況に陥っていたのです。この現実を直視し、組織全体に危機感を浸透させることが、トップマネジメントの最優先課題となりました。

中嶋裕樹会長の辛辣な現状分析と改革への決意

この厳しい状況に対し、TGR-E(トヨタ・ガズー・レーシング・ヨーロッパ)の会長に年央から就任した中嶋裕樹氏(トヨタ自動車副社長・CTOを兼務)は、組織全体への危機感を隠していません。むしろ、あえて厳しい言葉で現状を分析し、改革への強い意志を示しています。

中嶋会長の分析は容赦ないものでした。敗因について「そもそも大きなハードウェアの変更もなしに今年戦おうとしたことがだめだった」「敵は進化しているのに、我々は進化していない」と厳しく指摘しています。この言葉は、技術開発における慢心と、競合他社の動向を軽視していた組織の姿勢を端的に表しています。

さらに深刻なのは、技術面だけでなく組織体制そのものに問題があるという指摘です。中嶋会長は、TGR-Eの体制が「旧態依然とした体質」を抱えており、コミュニケーション不足といった、量産部門でも見られる同様の問題が存在すると分析しています。その具体例として挙げられたのが、ル・マンでのホイール脱落トラブルです。このような初歩的とも言えるミスが発生した背景には、チーム内の情報共有や連携体制の不備があったと考えられます。

中嶋会長は、この危機を単なる一時的な不調として捉えていません。組織の根幹に関わる構造的な問題として認識し、抜本的な改革の必要性を強く訴えているのです。この姿勢は、水素プロジェクトを含むすべての開発活動に対する、新たな指針となっています。

水素プロジェクトへのトップダウンの「加速命令」—後がないという覚悟

こうした危機意識は、水素プロジェクトにも直結しています。中嶋裕樹会長は、水素開発に対しても極めて厳しい姿勢を示しており、その言葉は開発チームに対する強烈なメッセージとなっています。

「水素、いつまでも遊んでいる場合じゃないぞと。とっとと出せと。せっかく展示しておいて、いつ走んねんと。エンジンどうなってんねんと」—この発言は、単なる技術開発の目標設定ではありません。これは、**「不退転の覚悟で、オレたち後がないという危機感も醸成しないと」**という、背水の陣で開発を進める強い動機を組織全体に植え付けるための、トップダウンの強力なメッセージなのです。

この「加速命令」の背景には、複数の戦略的要因が存在します。第一に、2028年のWEC水素カテゴリー導入という明確な目標が設定されており、それまでに実戦投入可能なレベルの技術を確立する必要があること。第二に、水素技術の開発競争において、トヨタが先行者としてのアドバンテージを確立し、ライバルに対する技術的優位性を構築する必要があること。そして第三に、現行のハイパーカーカテゴリーで苦戦している今だからこそ、新たなカテゴリーでの勝利という明確な目標を掲げ、組織全体のモチベーションを高める必要があることです。

TGRにとって、水素エンジン開発は、モータースポーツにおける競争力を回復し、「負け嫌い」というチーム精神を体現するとともに、カーボンニュートラル社会への貢献という企業の社会的責務を果たすための、不可欠な戦略的柱となっています。この二重の使命を背負った開発プロジェクトだからこそ、トップマネジメントは妥協を許さない姿勢で臨んでいるのです。

1-4. 「負け嫌い」のDNAが生む、執念の技術開発

トヨタには、創業以来受け継がれてきた「負け嫌い」というDNAがあります。モータースポーツの世界で勝利を追求し続けてきた歴史の中で、この精神は組織文化として深く根付いてきました。現在の苦境は、この「負け嫌い」の精神を再び呼び覚ます契機となっています。

水素プロジェクトの加速は、単なる技術的な挑戦ではありません。それは、組織としての誇りを取り戻し、モータースポーツの最高峰で再び頂点に立つという、強い意志の表れなのです。2028年のル・マンで水素エンジン車両を走らせ、そして勝利を掴むこと—この明確な目標が、今、組織全体を奮い立たせています。

中嶋会長が語る「不退転の覚悟」という言葉には、過去の栄光に甘んじることなく、未来を切り開いていくという強い決意が込められています。そして、その決意を実現するための具体的な手段こそが、GR LH2 Racing Conceptなのです。

第2章:GR LH2 Racing Conceptの実力—極低温の液体水素技術とハイブリッドの融合

今回公開された「GR LH2 Racing Concept」は、TGRがWECで培ってきた膨大なノウハウを結集し、未来のレースを見据えて開発された、極めて実戦的なテストカーです。この章では、その技術的な詳細に迫ります。

2023年モックアップからの劇的な進化—実走を前提とした革新的なパワートレーン

GR LH2 RCは、2023年のル・マンで披露されたモックアップ(模型)の「GR H2 Racing Concept」から大きく進化を遂げました。2023年の展示車両は、あくまでもコンセプトを示すための模型でしたが、今回公開されたGR LH2 RCは、実際に走行テストを前提とした完全な機能車両として開発されています。この2年間の開発期間で、トヨタは水素技術の実用化に向けて大きな前進を遂げたのです。

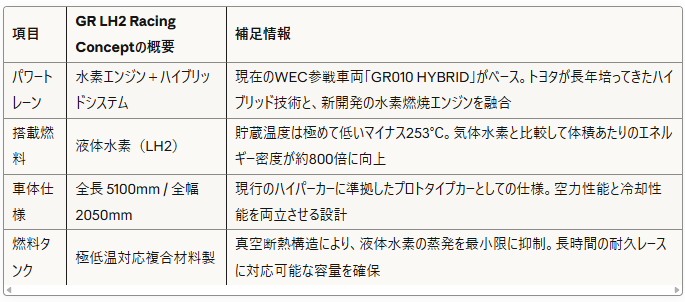

主要スペックと技術的特徴

液体水素技術の革新性—なぜ「液体」なのか

水素を燃料として使用する際、気体のままで貯蔵する方法と、極低温で液化して貯蔵する方法の二つの選択肢があります。トヨタが液体水素を選択した理由は、レースカーに求められる性能要件を満たすためです。

液体水素は、気体水素と比較して体積あたりのエネルギー密度が約800倍にも達します。これは、限られた車両スペースの中で、24時間という長時間のレースを戦い抜くために必要な燃料を搭載するために、不可欠な技術なのです。しかし、液体水素の貯蔵には極めて高度な技術が要求されます。

マイナス253℃という極低温を維持するためには、高性能な断熱技術が必要です。わずかな熱の侵入も、液体水素の蒸発(ボイルオフ)を引き起こし、燃料の損失につながります。GR LH2 RCでは、真空断熱構造を採用した特殊な燃料タンクを開発し、長時間にわたって液体水素の状態を維持できるシステムを構築しています。

また、極低温の燃料を扱うことで、エンジン周辺の熱管理も複雑になります。エンジンは燃焼によって高温になる一方で、燃料供給系統は極低温を維持する必要があります。この温度差は300℃以上にも達し、効率的な熱管理システムの構築が技術開発の重要な課題となっています。

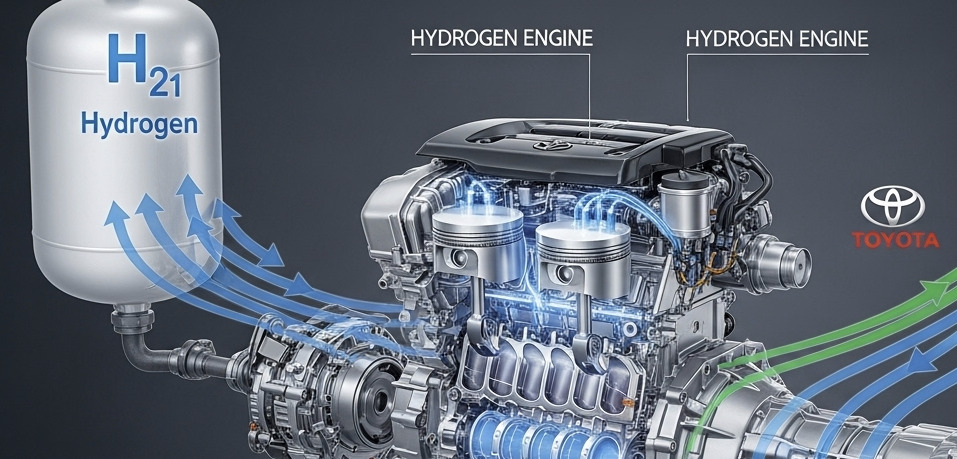

水素燃焼エンジン(H2ICE)とハイブリッドの最適な融合

GR LH2 RCの心臓部は、水素燃焼エンジン(H2ICE: Hydrogen Internal Combustion Engine)です。これは、従来のガソリンエンジンの燃焼技術をベースに、水素燃料に最適化した新世代のエンジンです。

水素は、ガソリンと比較して極めて広い範囲の空燃比で燃焼が可能であり、理論的には高効率な燃焼が実現できます。しかし、水素特有の課題も存在します。水素は燃焼速度が速いため、異常燃焼(ノッキングやバックファイア)が発生しやすいという特性があります。また、燃焼温度が高くなるため、窒素酸化物(NOx)の生成を抑制する技術も必要です。

トヨタは、これらの課題に対して、燃料噴射制御、点火時期制御、吸排気システムの最適化など、多岐にわたる技術開発を行ってきました。特に、トヨタが得意とするハイブリッドシステムとの組み合わせは、水素エンジンの弱点を補完し、総合的なパフォーマンスを最大化する上で極めて重要な役割を果たしています。

ハイブリッドシステムは、回生ブレーキによってエネルギーを回収し、加速時に電気モーターでアシストすることで、燃費性能と動力性能の両立を実現します。特に耐久レースにおいては、燃料消費を抑制しながら高いパフォーマンスを維持することが勝利の鍵となります。水素エンジンとハイブリッドシステムの融合は、トヨタが長年培ってきた技術の集大成と言えるでしょう。

日本のスーパー耐久シリーズでの実戦経験がもたらす知見

トヨタは既に日本のスーパー耐久シリーズにおいて、2021年から水素エンジンカローラで参戦を開始し、2023年からは液体水素を搭載する水素エンジンカローラを実戦投入しています。これらの活動で得られた膨大なデータとノウハウが、GR LH2 RCの開発に注ぎ込まれていると考えられます。

スーパー耐久シリーズでの参戦は、単なるデモンストレーションではありません。実際のレース環境で車両を走らせることで、理論だけでは見えてこない様々な課題が明らかになります。燃料供給システムの信頼性、熱管理システムの有効性、ドライバビリティの向上など、実戦を通じて得られるフィードバックは、開発を加速させる上で極めて重要です。

2023年シーズンでは、液体水素エンジンカローラがマイナートラブルに見舞われながらも完走を果たしています。この経験は、2028年のWEC参戦へ向けた大きな自信となっています。実際に24時間レースを戦い抜く耐久性と信頼性を証明したことは、技術的な成熟度を示す重要な指標と言えるでしょう。

「未来」を象徴するデザインと象徴的な役割

GR LH2 RCのカラーリングとデザインは、単なる視覚的な美しさだけを追求したものではありません。それは、開発車両としての役割を象徴し、**「未来」**を見据えたものとなっています。

2025年のル・マン24時間レースは、トヨタの参戦40周年という記念すべき年でした。この節目の年に、トヨタは3つのコンセプトを提示しました。7号車は「過去」を象徴し、伝説的なTS020をモチーフとした特別カラーリングが施されました。8号車は「現在」を表現し、勝利への決意を示すマットブラックのカラーリングで戦いました。そして、GR LH2 RCは「未来」を結びつける3つ目の重要な要素として位置づけられています。

この車両は、技術開発のみならず、**「モータースポーツへの挑戦を通じた水素の可能性を広げるための仲間づくり」**を担う存在でもあります。ル・マンのH2ビレッジでの展示は、世界中の自動車メーカーやサプライヤー、そしてファンに対して、水素技術の可能性を訴求し、水素モビリティの未来を共に創造していくためのメッセージなのです。

第3章:2028年WEC参戦への具体的な戦略と開発の加速

TGRが掲げる「不退転の覚悟」は、具体的な開発スケジュールと国際的な協業体制によって裏付けられています。開発の加速は、単なる社内努力に留まらず、ル・マン主催団体との緊密な技術連携という形で実現しています。

2025年末からの実走テスト開始—開発加速の明確な証

開発加速の最も明確な証拠は、GR LH2 RCの具体的な実走計画です。TGRグローバルモータースポーツディレクターの加地雅哉氏によると、GR LH2 RCは、2025年末ごろから開発テストを開始していく計画が立てられています。

これは、2028年の水素カテゴリー導入を待つのではなく、レギュレーションが固まる見込みである2026年を見据え、可能な限り早く実戦的なフィードバックを得るための積極的な動きです。実走テストを通じて、理論上の性能と実際のパフォーマンスのギャップを埋め、システム全体の信頼性を向上させることが、この段階の主要な目標となります。

TGR-Eの中嶋一貴副会長も「トヨタは液体水素の車両を先行開発しており、レギュレーション(規則)が固まれば、それに向けていつでも準備する」と述べており、レギュレーション策定状況が流動的であっても、技術開発を止めないという強い意志を示しています。

この前倒しの開発スケジュールは、競合他社に対するアドバンテージを確立する上で極めて重要です。水素技術は、まだ多くのメーカーが本格的な開発に着手していない段階にあります。トヨタが先行者として技術を確立し、実戦でのノウハウを蓄積することができれば、2028年の水素カテゴリー導入時に圧倒的な優位性を持つことができるでしょう。

テスト環境とシミュレーション技術の活用

実走テストに先立ち、トヨタは最先端のシミュレーション技術を活用して、車両の基本性能を検証しています。CFD(数値流体力学)解析による空力性能の最適化、熱流体解析による冷却システムの設計、構造解析による車体剛性の確保など、コンピュータ上で可能な限りの検証を行った上で、実車テストに臨む体制を構築しています。

また、実走テストは段階的に実施される予定です。まずはクローズドコースでの基本性能確認から開始し、徐々に走行条件を厳しくしていきます。燃料供給システムの信頼性、熱管理システムの有効性、ドライバビリティの評価など、実戦に必要なすべての要素を網羅的に検証していく計画です。

ル・マン主催ACOとの技術協業による相乗効果—Mission H24との提携

TGRは、2028年の水素クラス導入に向けて準備を進めるル・マン主催団体ACO(フランス西部自動車クラブ)が主導する水素レーシングカー研究プロジェクト**「Mission H24」**と協業を強化しています。

ACOのピエール・フィヨン会長は「水素はすでにWECの未来の一部となっており、2028年からはこのエネルギー源に特化したカテゴリーが新たに加わる」と述べ、トヨタとの提携に感謝の意を表明しています。この提携は、開発を加速させる上で決定的な要素となっています。

Mission H24は、水素燃料電池を動力源とするプロトタイプカー「H24EVO」の開発を進めています。一方、トヨタは水素燃焼エンジンを採用しています。動力源は異なりますが、極低温の液体水素を扱うという点で共通の技術課題を抱えており、協業による相乗効果が期待できます。

TGR-Eの中嶋一貴副会長が「主に空力や冷却といった領域でプロジェクトに協力していく」と説明するように、すでに具体的な技術的成果が出始めています。

冷却システムの革新—極低温と高温の両立という難題

ミッションH24の試験車両(H24EVO)の燃料電池冷却システムに対し、TGR側から**「ルーバー形状や開口部の位置を変更など、冷却効率を高めるための提案がなされ」**、検討が進められています。

冷却システムは、水素車両の開発において最も重要な技術要素の一つです。マイナス253℃の液体水素を燃料として使用する一方で、エンジンや燃料電池は稼働時に大量の熱を発生します。この極端な温度差を管理し、効率的に熱を排出する技術は、車両の性能と信頼性を左右する生命線となります。

トヨタは、WECでの長年の経験を通じて、高性能な冷却システムの設計ノウハウを蓄積してきました。特に、ハイブリッドシステムを搭載したGR010 HYBRIDでは、エンジン、モーター、バッテリーなど、複数の熱源を効率的に冷却するシステムを開発してきました。この経験が、水素車両の冷却システム開発においても大きなアドバンテージとなっています。

空力性能の向上—ダウンフォースと冷却の両立

TGRは、空気抵抗を大幅に低減しながらも、十分なダウンフォースを維持できるようなリアウイングの改良提案をMission H24側に提供しています。

空力性能は、レースカーの速さを決定づける最重要ファクターの一つです。特に、ル・マンのようなハイスピードサーキットでは、空気抵抗の低減が最高速度とストレート区間でのタイムに直結します。一方で、コーナリング性能を確保するためには、十分なダウンフォースが必要です。この相反する要求を高次元でバランスさせることが、空力設計の難しさです。

さらに、水素車両には独特の空力的課題があります。液体水素タンクは、通常の燃料タンクよりも大型になる傾向があり、車両のパッケージングに制約をもたらします。また、冷却システムに必要な空気取り入れ口も、空力性能に影響を与えます。トヨタは、これらの制約の中で最適な空力性能を追求する技術を、Mission H24との協業を通じて磨き上げています。

中嶋一貴副会長は、この協業を通じて得られた成果は「われわれの開発にも生きてくる」と明言しており、GR LH2 RCの開発に即座にフィードバックされ、開発のスピードと質を向上させているのです。このような国際的な技術提携は、単独では得られない知見を相互に共有し、水素モータースポーツ全体の発展を加速させる、極めて戦略的な取り組みと言えるでしょう。

3-4. レギュレーション策定への積極的な関与

2028年の水素カテゴリー導入に向けて、現在、ACOとFIA(国際自動車連盟)が中心となってレギュレーションの策定作業が進められています。トヨタは、この策定プロセスに積極的に関与し、技術的な知見を提供しています。

レギュレーション策定への関与は、単なる情報提供に留まりません。トヨタが先行開発で得た技術的知見を共有することで、実現可能で、かつ競争力のあるレギュレーションの策定に貢献しています。同時に、レギュレーションの方向性を早期に把握することで、開発の方向性を適切に定めることができるという、戦略的なメリットもあります。

ACOのフィヨン会長は、WECのテクニカルワーキンググループに「4社を超えるメーカーが参加しており、間違いなく他のメーカーも興味を示している」と述べており、水素カテゴリーへの関心の高まりを示しています。この中で、トヨタは先行者として、レギュレーション策定をリードする役割を担っているのです。

第4章:水素モータースポーツの未来とTGRの役割

トヨタが水素エンジン開発を加速させる最終的な目的は、モータースポーツでの勝利のみならず、カーボンニュートラル社会の実現という大きな目標にあります。この章では、水素技術が切り開く未来について詳しく見ていきます。

水素技術の多角的な実証と量産車への還元

TGRはWEC用のプロトタイプカー以外にも、水素競技車両の開発を多角的に進めています。これは、異なる条件下で水素技術を検証し、幅広い知見を獲得するための戦略的なアプローチです。

日本のスーパー耐久シリーズでは、液体水素エンジンを搭載した「GRカローラ H2コンセプト」で実戦に参戦しています。2023年からは液体水素仕様となり、マイナートラブルはあったものの完走を果たしており、2028年のWEC参戦へ向けたポテンシャルを十分に示しています。市販車ベースのカローラで水素技術を実証することは、量産車への技術還元という点でも大きな意義があります。

また、2022年にはWRC(世界ラリー選手権)のイプルーラリーで「GRヤリスH2」がデモンストレーション走行を行い、ラリーの世界での可能性もアピールしました。悪路を高速で駆け抜けるラリーは、サーキットレースとは異なる過酷な環境です。この環境で水素技術を検証することで、耐久性や信頼性に関する新たな知見が得られます。

これらの活動は、モータースポーツの厳しい環境で技術を磨き、そのフィードバックを量産車開発に生かすという「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」の理念に基づいており、カーボンニュートラル社会への貢献と技術進化の両立を目指しています。

水素インフラの課題と解決への取り組み

水素技術の普及には、インフラ整備が不可欠です。特に、液体水素の場合、製造、貯蔵、輸送、充填のすべてのプロセスで極低温を維持する必要があり、技術的なハードルは高くなります。

トヨタは、モータースポーツでの活動を通じて、液体水素インフラの実証を進めています。サーキットでの液体水素充填設備の構築と運用は、将来の一般道での展開に向けた貴重な実証実験となっています。特に、安全性の確保、充填時間の短縮、充填作業の標準化など、実用化に向けた様々な課題の解決に取り組んでいます。

さらに、トヨタは水素の製造方法にもこだわっています。再生可能エネルギーを使って製造されたグリーン水素を使用することで、燃料のライフサイクル全体でのCO2排出をゼロに近づけることができます。モータースポーツでグリーン水素の利用を実証することは、水素社会の実現に向けた重要なメッセージとなります。

国際的な「水素利用の仲間づくり」—競争から協調へ

トヨタがモータースポーツを舞台に水素開発を進める目的は、単なる技術競争だけではありません。WECの水素カテゴリーは、自動車メーカーの威信をかけた競争の場でありながら、**「水素利用の仲間づくり」**の場にもなりつつあります。

ACOのフィヨン会長は、WECのテクニカルワーキンググループに「4社を超えるメーカーが参加しており、間違いなく他のメーカーも興味を示している」と述べており、水素技術が次世代モータースポーツの主流となりつつあることが示唆されます。

トヨタは、自社の技術的優位性を確保しながらも、水素技術全体の発展のために、一定の技術情報を他社と共有する姿勢も示しています。Mission H24との協業はその典型例です。水素技術の普及には、自動車メーカーだけでなく、エネルギー企業、インフラ企業、部品サプライヤーなど、多様なステークホルダーの協力が不可欠です。

TGRは、実戦テストと国際的な協業を通じて、水素技術やインフラ拡充に向けた協力体制を構築することを重視しており、GR LH2 RCはその中心的な役割を担っていくことになります。モータースポーツという注目度の高い舞台で水素技術を披露することは、一般消費者や産業界全体に対して、水素の可能性を訴求する絶好の機会なのです。

水素燃焼エンジンvs燃料電池—二つの選択肢の未来

水素を動力源として利用する方法には、大きく分けて二つのアプローチがあります。一つは、トヨタが採用している水素燃焼エンジン(H2ICE)、もう一つは、Mission H24が採用している水素燃料電池です。

水素燃焼エンジンの最大の利点は、既存の内燃機関技術を応用できることです。エンジンの基本構造は従来のガソリンエンジンと共通であり、製造設備や部品サプライヤーのインフラを活用できます。また、エンジン特有の音や振動といったエモーショナルな要素を残せることも、モータースポーツにおいては重要な魅力となります。

一方、燃料電池は、水素から電気を作り出し、モーターで駆動する方式です。エネルギー変換効率が高く、走行時に排出されるのは水だけという究極のクリーンさが特徴です。しかし、燃料電池スタックは高価であり、耐久性の面でもまだ課題が残されています。

2028年の水素カテゴリーでは、これら二つのアプローチが競い合うことになる可能性があります。技術的な多様性を認めることで、イノベーションが促進され、水素技術全体の発展が加速されることが期待されます。トヨタは、水素燃焼エンジンの優位性を実証することで、この技術の将来性を証明しようとしているのです。

カーボンニュートラル社会への貢献—企業の社会的責務

トヨタが水素技術開発に多大なリソースを投入する背景には、カーボンニュートラル社会の実現という企業の社会的責務があります。自動車産業は、世界のCO2排出量の大きな部分を占めており、気候変動対策において重要な役割を担っています。

電気自動車(EV)への移行が進む中で、トヨタは「すべての人にモビリティの選択肢を提供する」という理念のもと、多様なパワートレーンの開発を進めています。その中で、水素は重要な選択肢の一つです。特に、長距離走行や重量物の輸送、寒冷地での使用など、EVが不得意とする用途において、水素は大きな可能性を秘めています。

モータースポーツで水素技術を磨くことは、単なる技術実証に留まりません。それは、水素社会の実現可能性を世界に示し、水素への投資を促進し、インフラ整備を加速させるための、強力なメッセージなのです。2028年のル・マンで水素車両が勝利を収めることができれば、その衝撃は自動車産業全体に波及し、水素社会への移行を大きく後押しすることになるでしょう。

第5章:2028年ル・マン勝利への道筋—克服すべき技術的課題

GR LH2 RCが2028年のル・マンで勝利を収めるためには、まだ多くの技術的課題を克服する必要があります。この章では、開発チームが直面している主要な課題と、その解決に向けたアプローチについて詳しく解説します。

耐久性と信頼性の確保—24時間を戦い抜く技術

ル・マン24時間レースは、文字通り24時間にわたって走り続ける過酷な耐久レースです。勝利を収めるためには、速さだけでなく、極めて高い耐久性と信頼性が要求されます。

液体水素システムにおいて、最大の課題の一つは、長時間にわたって燃料の品質を維持することです。真空断熱構造のタンクを使用しても、わずかな熱の侵入は避けられず、時間の経過とともに液体水素が蒸発していきます。このボイルオフをいかに最小限に抑えるかが、技術的な鍵となります。

また、極低温と高温が共存する環境は、材料に大きなストレスを与えます。金属の熱膨張係数の違いから、接続部分にクラックが発生するリスクがあります。シール材の劣化も懸念されます。これらの課題に対して、トヨタは先進的な材料工学と精密な設計技術で対応しています。

さらに、エンジンそのものの耐久性も重要です。水素燃焼は高温になりやすく、エンジン部品への熱負荷が大きくなります。ピストン、バルブ、シリンダーヘッドなど、高温にさらされる部品には、特殊な耐熱材料とコーティング技術が必要です。

燃料補給時間の短縮—ピットストップ戦略の最適化

耐久レースにおいて、ピットストップの時間は勝敗を左右する重要な要素です。特に、燃料補給にかかる時間は、レース戦略全体に大きな影響を与えます。

液体水素の充填は、ガソリンの給油よりも複雑です。極低温の燃料を安全に、かつ迅速に充填するための技術開発が必要です。充填ノズルの設計、安全装置の組み込み、充填手順の標準化など、様々な要素を最適化する必要があります。

トヨタは、スーパー耐久での実戦経験を通じて、液体水素の充填技術を磨いています。充填時間の短縮は、単に技術的な改良だけでなく、ピットクルーのトレーニングや、作業手順の最適化も含めた総合的な取り組みが必要です。

また、燃料タンクの容量設計も重要な戦略要素です。タンク容量を大きくすれば給油回数を減らせますが、車重が増加し、パフォーマンスに悪影響を与えます。逆に、タンク容量を小さくすれば車両は軽くなりますが、給油頻度が増えます。この最適なバランスを見つけることが、レース戦略の鍵となります。

パフォーマンスの最大化—ライバルを上回る速さの実現

勝利を収めるためには、耐久性や信頼性だけでなく、圧倒的な速さも必要です。2028年の水素カテゴリーには、複数のメーカーが参戦することが予想されており、激しい競争が繰り広げられるでしょう。

水素エンジンのパワー出力を最大化するためには、燃焼効率の向上が不可欠です。水素の燃焼特性を最大限に活用し、理論熱効率に近い性能を実現することが目標です。燃料噴射制御、点火時期制御、過給システムの最適化など、多岐にわたる技術開発が進められています。

また、ハイブリッドシステムとの統合制御も重要です。エンジンとモーターの出力配分を状況に応じて最適化し、加速性能と燃費性能を高次元でバランスさせる必要があります。トヨタが長年培ってきたハイブリッド技術のノウハウが、ここで大きな武器となります。

空力性能の追求も終わりがありません。わずかな空気抵抗の低減が、ストレート区間でのタイムに直結します。また、コーナリング速度を高めるためのダウンフォース性能も重要です。CFD解析と風洞実験を繰り返し、最適な車体形状を追求する作業は、開発の最後まで続けられます。

ドライバビリティの向上—人間とマシンの一体化

レーシングカーの性能は、数値だけでは測れません。ドライバーが扱いやすく、意のままに操れる車両であることが、速さの実現には不可欠です。

水素エンジンは、ガソリンエンジンとは異なる出力特性を持っています。スロットルレスポンス、トルク特性、エンジン音など、ドライバーが感じるフィーリングも異なります。ドライバーが違和感なく車両を操れるよう、制御ロジックを細かく調整する必要があります。

また、長時間のドライブにおける疲労の軽減も重要です。ペダルの踏力、ステアリングの重さ、視界の確保など、人間工学的な配慮が求められます。トップドライバーからのフィードバックを開発に反映させることで、真に速い車両を作り上げることができます。

結論:2028年のル・マンへ向けた期待の高まりと、水素モビリティの未来

TGRが「不退転の覚悟」をもって加速させる液体水素レーシングカーの開発は、現行WECでの苦戦という**「危機感」**が直接的なエネルギー源となっています。この危機感は、組織全体に改革の必要性を認識させ、水素技術開発への全力投球を後押ししています。

2025年末からの実走テスト開始、そしてACOとの空力・冷却技術での緊密な協業は、2028年のWEC水素カテゴリー導入という目標達成に向けた、具体的かつ迅速な戦略を裏付けています。トヨタは、技術開発のスピードを上げるだけでなく、国際的な協力体制を構築することで、開発の質を高めています。

GR LH2 Racing Conceptは、単に速さを追求するプロトタイプカーではありません。それは、TGRの再起とカーボンニュートラル社会への貢献という、二重の使命を背負った希望の星です。現在の苦境を乗り越え、新たなカテゴリーで勝利を収めることで、トヨタは再び世界最高峰のレーシングチームとしての地位を確立することができるでしょう。

同時に、この取り組みは自動車産業全体に大きな影響を与えます。水素技術の実用性が証明されれば、他のメーカーも追随し、水素インフラの整備が加速されます。モータースポーツという華やかな舞台で培われた技術は、やがて量産車に還元され、私たちの日常生活に水素モビリティをもたらすことになるでしょう。

2028年のル・マン24時間レース。その表彰台の頂点に、液体水素エンジンを搭載したトヨタのレーシングカーが立つ日が来るのか。業界関係者、モータースポーツファン、そして未来のモビリティに関心を持つすべての人々が、TGRの挑戦に大きな期待を寄せています。

「不退転の覚悟」という言葉に込められた決意は、単なる修辞ではありません。それは、組織の誇りをかけた真剣な挑戦であり、未来への確固たる約束なのです。GR LH2 RCが切り開く水素モータースポーツの時代は、もうすぐそこまで来ています。

補足解説

2028年ル・マン 注目点

【2028年 ル・マン】最大の注目は「水素カテゴリー」の導入

2028年に開催されるル・マン24時間レースは、モータースポーツの歴史において重要な転換点となります。最大の話題は、いよいよ最高峰クラスに水素を燃料とするレーシングカーが導入されることです。

開催場所

ル・マン24時間レースは、フランス西部のル・マン市近郊にある**サルト・サーキット (Circuit de la Sarthe)**で開催されます。

このサーキットは、常設のブガッティ・サーキットの一部と、普段は一般公道として使用される区間を組み合わせた、全長約13.6kmの超高速コースとして知られています。

水素カテゴリー導入の背景と目的

ル・マン24時間レースを主催するフランス西部自動車クラブ(ACO)は、レースを次世代技術の実験場として位置づけています。2028年の水素カテゴリー導入は、持続可能なモータースポーツを実現するための切り札です。

このカテゴリーは、ガソリン車から排出されるCO2を大幅に削減し、水素というクリーンエネルギーの可能性を世界に示すことを目的としています。ACO内のプロジェクト「ミッションH24」が主導し、技術規則や安全性のレギュレーション作りを進めています。

参戦が予想されるメーカーと技術

この新しい舞台への参戦を視野に入れているメーカーは多く、特に日本のトヨタ自動車が開発を加速させています。

- トヨタの挑戦: トヨタは、現在のWEC車両をベースに、液体水素(LH2)エンジンとハイブリッドシステムを組み合わせたプロトタイプカー**「GR LH2レーシング・コンセプト」**の開発を進めています。これは、水素を燃焼させてパワーを得るエンジン技術で、市販車へのフィードバックも期待されています。

- 技術競争: 水素カテゴリーでは、水素を燃料とする内燃機関(水素エンジン)と、水素と酸素を反応させて電気を生む**燃料電池車(FCV)**という、2つの異なる技術が競争することになる見込みです。

モータースポーツが技術開発の実験場に

2028年のル・マンは、単に速さを競うだけでなく、各自動車メーカーが威信をかけて次世代の環境技術を競い合う「実験場」となります。この熱い競争を通じて、水素の製造、貯蔵、利用に関する技術が飛躍的に進化し、将来的に市販車へ応用されることが期待されています。

2028年、ル・マンの長い歴史に新たな1ページが刻まれ、その未来的なレースは世界中から注目を集めることとなるでしょう。