2025年9月7日更新

はじめに:静かなる革命が始まった

自動車業界に身を置く筆者が、今回特に注目したいのがスズキ「ランディ」の2025年モデルです。9月4日に何の前触れもなく実施された「サイレント改良」は、業界内でも話題となっており、その戦略的意図と商品力の向上は、まさに他メーカーも注目すべき事例となっています。

本記事では、業界関係者だからこそ分かる詳細な技術的側面から市場戦略まで、新型ランディの真価を徹底的に解説します。単なる車種紹介ではなく、自動車産業の動向を読み解く視点も交えながら、この「静かなる革命」の全貌をお届けします。

サイレント改良という戦略:業界が注目する理由

なぜ「サイレント」だったのか

2025年9月4日、スズキは公式なプレスリリースを出すことなく、ランディの改良モデルを市場に投入しました。この「サイレント改良」は、自動車業界では珍しい手法であり、その背景には深い戦略的意図が隠されています。

通常、自動車メーカーは新モデルや改良モデルの投入時には大々的な広報活動を展開します。しかし、スズキがあえてこの手法を選んだ理由は、以下の3点に集約されます:

1. OEM元との差別化戦略

トヨタ「ノア」がマイナーチェンジを実施した同時期に、あえて静かに改良を行うことで、「ノアの廉価版」というイメージから脱却し、独自の価値を持つ車種としてのポジショニングを図った狙いがあります。

2. 商品力向上に対する自信の表れ

今回の改良では、後述する通り装備の大幅な充実が図られており、価格上昇を補って余りある価値向上を実現。この自信があったからこそ、派手な宣伝に頼らず、商品力そのもので勝負する戦略を選択したと考えられます。

3. 市場の成熟化への対応

ミニバン市場は成熟期に入っており、従来のような大規模なマーケティング投資よりも、実質的な商品力向上と口コミによる評価拡散を重視する市場環境に変化しています。

価格改定の真意:125,400円の値上げが「妥当」とされる理由

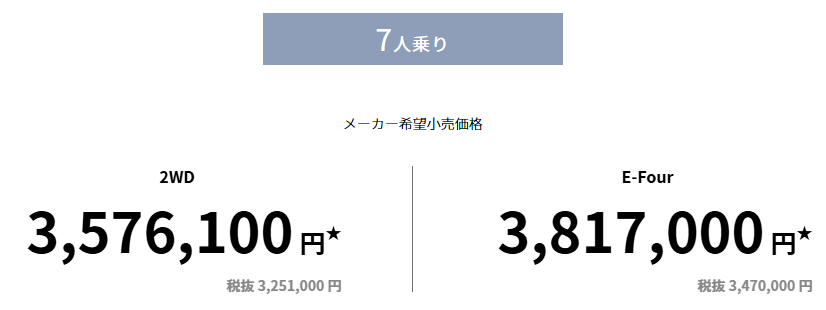

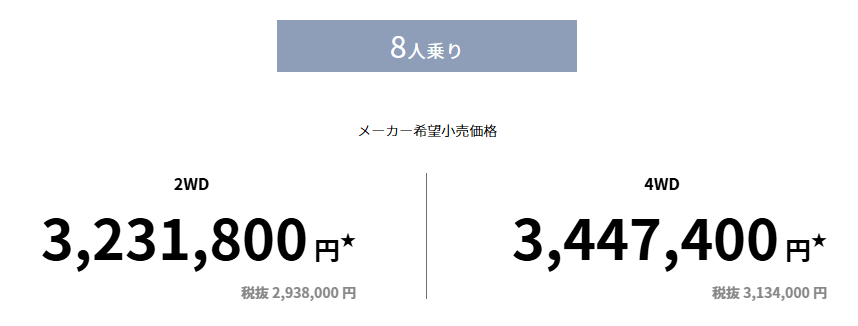

今回の改良で、ガソリンG及びHYBRID Gグレードは125,400円、4WD/E-Fourモデルは119,900円の価格上昇となりました。一見すると大幅な値上げに思えますが、業界関係者の間では「妥当な値上げ」との評価が一般的です。

その理由を詳細に分析してみましょう:

装備価値の定量的評価

- ブラインドスポットモニター[BSM]:市場価格約8-10万円相当

- 安心降車アシスト[SEA]:市場価格約5-7万円相当

- パーキングサポートブレーキ[PKSB]機能拡張:市場価格約3-5万円相当

これらの安全装備だけで既に16-22万円相当の価値があり、さらに既存の快適利便パッケージ標準化を考慮すると、実質的には「値下げ」に近い価格改定と言えるでしょう。

生産効率化によるコスト構造の最適化

ボディカラーの3色への集約により、生産ラインの効率化と品質の安定化を図ったことで、浮いたコストを先進安全装備の標準化に充てることが可能となりました。この戦略は、単なるコスト削減ではなく、付加価値の再配分による商品力向上の好例です。

ボディカラー戦略の深層分析:選択と集中の妙技

5色から3色への英断とその影響

新型ランディのボディカラーラインナップは、従来の5色から3色へと大幅に削減されました。廃止されたのは「スティールブロンドマイカメタリック」と「スパークリングブラックパールクリスタルシャイン」で、これらはいずれも受注生産対応カラーでした。

廃止カラーの生産上の課題

受注生産カラーは、以下の課題を抱えていました:

- 塗装ラインの切り替えによる生産効率の低下

- 在庫リスクの増大

- 納期の長期化(最大3-4ヶ月)

- 品質管理の複雑化

残存カラーの戦略的選択

継続採用された3色は、いずれも市場での人気と生産効率を両立するカラーです:

- メタルストームメタリック:シルバー系の定番色として幅広い年齢層に支持

- アティチュードブラックマイカ:高級感と実用性を兼ね備えた人気色

- プラチナホワイトパールマイカ:従来の「ホワイトパールクリスタルシャイン」から変更

特に注目すべきは、白系カラーの変更です。新採用の「プラチナホワイトパールマイカ」は、より上質感のある仕上がりとなっており、ランディの価値向上戦略を色彩面でも支えています。

色彩心理学から見るランディの戦略

自動車の色彩選択は、単なる好みの問題ではありません。色彩心理学の観点から今回のカラー戦略を分析すると、スズキの狙いが明確に見えてきます:

シルバー(メタルストームメタリック)

- 信頼性と実用性をアピール

- 汚れが目立ちにくく、リセールバリューが安定

- ビジネスユースにも適した万能性

ブラック(アティチュードブラックマイカ)

- 高級感と威厳を演出

- スタイリッシュな印象でプレミアム感を訴求

- 若い世代から中年層まで幅広く支持

ホワイト(プラチナホワイトパールマイカ)

- 清潔感と先進性を表現

- 日本市場で最も人気の高いカラー

- ファミリーカーとしての安心感を提供

このカラー構成により、ランディは「実用性」「高級感」「先進性」という3つの価値軸を色彩で表現し、幅広いユーザーニーズに対応しています。

グレード別選考ガイド:購入戦略

グレード戦略の革新:Gグレード継続の英断とその意義

今回の改良は、単なる内外装の小変更に留まらず、グレード体系の見直しや、先進装備の標準化など、購入を検討している方にとって非常に重要な内容となっています。

この記事では、この一部改良の全貌を、自動車業界のプロの視点から徹底的に解説します。最後まで読めば、あなたのライフスタイルに最適な一台が見つかるはずです。

今回の改良で最も大きな変更点の一つが、グレード体系の大幅な見直しです。

- 【廃止】 従来の「X」グレードが廃止されました。

- 【新体系】 標準仕様はエントリーグレードの「G」のみとなり、ハイブリッド仕様の「HYBRID G」と合わせて、より分かりやすい構成になりました。

この見直しにより、各グレードの個性がより明確になりました。

HYBRID G:【最上級の快適性と先進機能を求めるあなたへ】

●プラチナホワイトパールマイカ塗装車は、33,000円高(消費税込み)。

*E-Fourは、トヨタ自動車株式会社の登録商標です。

デザイン

- 従来の迫力のある外観はそのままに、新色のプラチナホワイトパールマイカが追加され、より上質な印象を与えます。

室内空間

- 最大の変更点は、メーカーオプションだった**「10.5インチディスプレイオーディオPlus」が標準装備**となったことです。これにより、大画面でのナビ操作や、Wi-Fi接続、多彩なコネクティッドサービスが最初から利用でき、快適性が格段に向上しました。

走行性能

- トヨタ最新のハイブリッドシステムを搭載し、クラス世界トップレベルの低燃費と、スムーズな加速を実現します。

安全装置

- ブラインドスポットモニター(BSM)や安心降車アシスト、パーキングサポートブレーキが標準装備化されました。これにより、車線変更やバックでの駐車時など、様々なシーンでの安全性が高まりました。

アクセサリー

- ETC2.0車載器が標準装備となり、高速道路での利便性が向上しました。

こんな人にお勧め

G:【バランス重視! コスパ最高の人気グレード】

デザイン

- シンプルでクリーンな外観が魅力です。新色のプラチナホワイトパールマイカも選択できます。

室内空間

- ディスプレイオーディオは8インチが標準となりますが、ナビ機能は充実しており、日常使いには十分なスペックです。

走行性能

- 燃費性能に優れたパワートレインはそのままに、街乗りから高速道路まで、ストレスなく走行できます。

安全装置

- ブラインドスポットモニター(BSM)や安心降車アシスト、パーキングサポートブレーキが標準装備化され、安全面での妥協はありません。

アクセサリー

- ETC2.0車載器やバックガイドモニターも標準装備となり、必要な機能はしっかりと備わっています。

こんな人にお勧め

まとめ:賢く選んで、最高のミニバンライフを!

今回のランディの一部改良は、**「人気オプションの標準化」と「グレード体系の見直し」**という、非常にユーザーにとってメリットの大きい変更点でした。

- HYBRID G: 全てを網羅した最高級グレード

- G: バランスの取れた優等生グレード

あなたのライフスタイルや予算に合わせて、最適な一台を選んでください。そして、この新型ランディと共に、最高のミニバンライフをスタートさせましょう!

ノアとの差別化を図る戦略的判断

トヨタ「ノア」では、今回のマイナーチェンジでノーマルボディのZ・Gグレードが廃止され、エントリーグレードXのみとなりました。しかし、スズキ「ランディ」では、Gグレード及びHYBRID Gグレードを継続販売するという独自の道を選択しました。

この判断は、単なる商品構成の違いを超えた、深い戦略的意図を持っています:

1. ターゲット層の明確化

ランディのGグレードは、ノアの上級グレードに相当する装備を持ちながら、より親しみやすい価格設定を実現。これにより、「上質さを求めるが、高額すぎるのは避けたい」という現実的なファミリー層をターゲットとした明確なポジショニングが可能となりました。

2. OEMの枠を超えた独自価値の創造

単なるバッジエンジニアリングではなく、スズキブランドとしての独自の価値提案を行うことで、ノアとは異なる魅力を持つ車種として確立。これは、OEM供給を受ける側のメーカーとしては非常に高度な戦略です。

3. 市場セグメンテーションの最適化

ミニバン市場において、エントリーグレードと上級グレードの中間に位置する「実用上級」セグメントは、実は最も需要が大きい層。この層を狙い撃ちすることで、効率的な販売戦略を構築しています。

装備充実度の詳細分析

新型ランディのGグレードが提供する装備内容を、同価格帯の競合車種と比較してみましょう:

先進安全装備の標準化内容

- ブラインドスポットモニター[BSM]

- レーダー方式による高精度検知

- 車線変更時の安全性を劇的に向上

- 高速道路走行時の安心感が大幅にアップ

- 安心降車アシスト[SEA](ドアオープン制御付)

- 後方接近車両の検知精度が向上

- ドアの自動制御機能により物理的な接触事故を防止

- 特に都市部での駐車時に威力を発揮

- パーキングサポートブレーキ[PKSB]機能拡張

- 従来の前後方静止物検知に加え、周囲静止物まで対応範囲を拡大

- アクセルの踏み間違いによる事故を多角的に防止

- 高齢化社会におけるニーズに確実に対応

快適装備の標準化が生む価値

既に標準装備となっている快適利便パッケージの内容も、改めて評価すべき充実度です:

- ハンズフリーデュアルパワースライドドア:両手が塞がっている時でも足をかざすだけで開閉可能

- 左右独立温度コントロールフロントオートエアコン:運転席・助手席で個別の温度設定が可能

- リアオートエアコン:2列目・3列目乗員の快適性を確保

- ナノイーX:車内の空気質改善と除菌・脱臭効果

- 快適温熱シート(運転席・助手席):冬場の快適性が大幅向上

- 後席用サンシェード(スライドドアガラス):子供の紫外線対策に配慮

これらの装備を個別にオプション追加した場合、総額で30万円以上の価値があり、ランディの「買い得感」を裏付ける重要な要素となっています。

OEM戦略の転換点:日産からトヨタへの歴史的変化

ランディの歴史と戦略的転換

スズキ「ランディ」の歴史を振り返ると、2007年の初代モデルから2022年まで、日産「セレナ」をベースとしたOEM供給を受けていました。しかし、4代目となる現行モデルからは、トヨタ「ノア」をベースとする大きな方針転換を実施。この変更は、単なる調達先の変更を超えた、スズキの中長期戦略を反映したものです。

日産セレナ時代の課題と限界

- プラットフォームの世代遅れによる基本性能の限界

- 先進安全装備の導入遅れ

- 燃費性能の競争力不足

- ブランドイメージの差別化困難

トヨタノア採用による変革

- TNGA「GA-Cプラットフォーム」導入による基本性能の飛躍的向上

- トヨタセーフティセンス等、最新安全技術への早期アクセス

- ハイブリッドシステムの高度化による燃費性能向上

- 品質信頼性の向上とブランド価値の向上

TNGA「GA-Cプラットフォーム」がもたらした技術革新

トヨタの最新プラットフォームであるTNGA「GA-Cプラットフォーム」の採用は、ランディに以下の技術的メリットをもたらしました:

1. 構造技術の革新

- 高張力鋼板の多用による軽量化と高剛性の両立

- スポット溶接点数の増加による結合強度向上

- 骨格断面内発泡材による振動吸収性能向上

2. サスペンション技術の進化

- フロント:マクファーソンストラット式の最適化

- リア:トーションビーム式の軽量化と乗り心地向上

- スタビライザーの最適配置による操縦安定性向上

3. 空力性能の向上

- ボディ各部の空力最適化によるCd値改善

- アンダーフロア平滑化による燃費性能向上

- 風切り音低減による静粛性向上

4. 安全性能の大幅向上

- 衝突安全ボディ「GOA」の採用

- エアバッグシステムの多重化

- 歩行者保護性能の向上

これらの技術革新により、ランディは従来モデルから大幅な性能向上を実現し、ミニバン市場での競争力を格段に高めました。

スズキ独自のアレンジメント戦略

ベース車両であるノアからの差別化において、スズキは巧妙なアレンジメント戦略を展開しています:

エクステリアの独自性

- フロントグリルのシルバーカラーリング:スズキらしい親しみやすさを表現

- メーカーエンブレム配置フードモールディング:ブランドアイデンティティの明確化

- ボディ同色仕上げによる統一感:上質感の向上

装備構成の戦略的調整

- オーディオレス仕様の標準化:ユーザーの多様なニーズに対応

- 快適利便パッケージの標準装備:コストパフォーマンスの向上

- 安全装備の前倒し標準化:安全性重視のブランドイメージ構築

このようなアレンジメントにより、ランディは「ノアの廉価版」ではなく、「スズキブランドの独自価値を持つミニバン」として市場での独自ポジションを確立しています。

インテリア革新:上質空間の創造とファミリーニーズへの最適解

デザイン哲学の転換:ブラックからグレーへ

新型ランディの最も注目すべき変更点の一つが、シート表皮のブラックからグレー基調への変更です。この変更は、単なる色彩の変更を超えた、デザイン哲学の転換を表しています。

グレー基調採用の戦略的意図

- 上質感の向上:ブラックの重厚感からグレーの洗練された軽快感へ

- 室内の明るさ向上:視覚的な開放感の創出

- 汚れの目立ちにくさ:実用性と美観の両立

- 年齢を問わない普遍的な魅力:幅広い世代への訴求力向上

インテリアデザインの統一感

グレー基調への変更に合わせ、インテリア全体のトーンが統一されました:

- 水平基調インパネデザイン:視覚的な広がり感を演出

- 金属調フレームのアクセント:上質感とモダンさを表現

- ブラックアウト細フロントピラー:視界の確保と洗練された印象

空間設計の妙:「ちょうどいいサイズ」の実現

新型ランディの車体寸法は、全長4695mm×全幅1730mm×全高1845mm(4WD/E-Four仕様は1875mm)と、日本の道路環境において「ちょうどいいサイズ」を実現しています。

外形寸法の最適化

- 全長4.7m以下:機械式駐車場対応と取り回しの良さ

- 全幅1730mm:都市部の狭い道路での安心感

- 全高1845mm:立体駐車場制限をクリア(2WD)

室内空間の最大化

外形寸法の制約の中で、室内空間は驚異的な広さを実現:

- 室内長2805mm:ゆとりのある居住空間

- 室内幅1470mm:大人3人が並んで座れる余裕

- 室内高1405mm:圧迫感のない頭上空間

シートアレンジの多様性と実用性

新型ランディの真価は、多様なシートアレンジにあります。この柔軟性こそが、ファミリーカーとしての実用性を決定的に高めています。

2列目シートの戦略的差別化

HYBRID G(キャプテンシート)

- 745mm超ロングスライド:業界トップクラスの可動域

- 185mmウォークスルー:2-3列目間の移動が楽々

- 独立アームレスト:長時間移動での快適性向上

- オットマン機能:リラックスポジションの実現

ガソリンG(ベンチシート)

- 705mmロングスライド:十分な調整幅

- 6:4分割チップアップ:多様な積載ニーズに対応

- センターウォークスルー:必要時の2-3列目アクセス確保

3列目シート:ワンタッチホールドの利便性

- 5:5分割格納:片側のみの格納も可能

- ワンタッチ操作:女性でも簡単に格納可能

- フラットフロア:格納時の積載効率最大化

収納システムの充実度

ファミリーカーとしての真価は、収納システムの充実度で測られます。新型ランディは、この点においても圧倒的な優位性を誇ります。

フロントエリア収納

- センターコンソールボックス:大容量で深さも十分

- 2段引き出し式センターホルダー:小物の整理に最適

- 助手席アッパーボックス:ティッシュボックスが収納可能

- ドアボトルホルダー&ポケット:左右合わせて4つの収納スペース

2列目エリア収納

- 折りたたみ式サイドテーブル:カップホルダー2個付き

- 格納式センターボックス:カップホルダー2個+オープンボックス+エコバッグフック

- シートバックポケット:雑誌やタブレットの収納に

3列目・ラゲッジエリア収納

- デッキトリムボトルホルダー:左右独立設置

- スーパーラゲッジボックス:床下収納の有効活用

- バックドアボトルホルダー:利便性の最後の仕上げ

荷室設計の実用性

バックドア開口部の最適化

- 開口幅1100mm:大型荷物の積み込みが容易

- 開口高500mm:腰への負担を軽減する低床設計

- フリーストップ機能:狭い場所でも安心して開閉可能

積載性の柔軟性

- 2列目745mmスライド×3列目格納:最大積載モード

- 2列目後方×3列目使用:7人乗車+荷物モード

- 2列目中間×3列目格納:4-5人乗車+大型荷物モード

このような多様な空間アレンジにより、ランディは「家族の成長」「ライフスタイルの変化」「用途の多様化」に柔軟に対応できる真のファミリーカーとして完成されています。

パワートレイン技術:環境性能と動力性能の高次元両立

ハイブリッドシステムの技術的優位性

新型ランディのハイブリッドシステムは、トヨタが長年培ってきたハイブリッド技術の結晶です。1.8L直列4気筒DOHCエンジン(2ZR-FXE)を核とした最新システムは、以下の技術革新を実現しています。

エンジン技術の進化

- アトキンソンサイクルの採用:圧縮比を下げることで燃焼効率を最適化

- 可変バルブタイミング機構:幅広い運転領域での効率向上

- 電動ウォーターポンプ:エンジン停止時も冷却効率を維持

- 樹脂インテークマニホールド:軽量化と断熱性向上

電動システムの高度化

- モーター出力の最適化:80kW(109PS)の高出力

- ニッケル水素バッテリーの改良:出力密度と耐久性の向上

- パワーコントロールユニット(PCU)の小型化:搭載性と効率の両立

- 回生ブレーキの協調制御:減速エネルギーの最大回収

システム統合制御の精密化 ハイブリッドシステムの真価は、各コンポーネントの協調制御にあります:

- エンジン始動/停止タイミングの最適化

- モーター駆動とエンジン駆動の seamless な切り替え

- バッテリー充放電の効率的管理

- 空調システムとの連携制御

E-Four(電気式4WDシステム)の革新性

4WDモデルに採用されるE-Fourシステムは、従来の機械式4WDとは一線を画す革新的なシステムです。

E-Fourの技術的特徴

- 後輪専用電動モーター:5.3kW(7.2PS)の独立駆動

- 電子制御による瞬時トルク配分:路面状況に応じた最適制御

- 機械的連結部品の不要:軽量化と静粛性の両立

- 低速域でのアシスト:特に発進時の安定性向上

制御システムの高度化

E-Fourシステムの制御は、以下の情報を統合的に処理します:

- 車両速度とアクセル開度

- ステアリング角度と車両挙動

- 路面摩擦係数の推定

- 前後輪の回転差とスリップ量

実走行での効果

- 雪道発進:後輪モーターによる確実なトラクション確保

- コーナリング:前後トルク配分による安定性向上

- 高速走行:燃費重視の前輪駆動モード自動選択

- 悪路走行:地形に応じた最適な駆動力配分

ガソリンエンジンの進化:ダイナミックフォースエンジン

2.0Lガソリンモデルに搭載されるM20A-FKSエンジンは、トヨタのダイナミックフォースエンジンファミリーの一員として、従来エンジンを大きく上回る性能を実現しています。

エンジン基本設計の革新

- 高圧縮比(13.0:1):燃焼効率の最大化

- 高速燃焼技術:ノッキング抑制と出力向上の両立

- 低フリクション設計:内部損失の最小化

- 軽量・コンパクト設計:車両重心位置の最適化

Direct Shift-CVT との協調

- 発進用ギア(Launch Gear):CVTの弱点である発進加速を改善

- ワイドレンジ化:より広い変速比範囲での効率運転

- 10速シーケンシャルシフト:スポーティな走りにも対応

- アダプティブ制御:運転者の意図を学習して最適制御

4WDシステム(ダイナミックトルクコントロール4WD)

- 電子制御多板クラッチ:瞬時かつ適切なトルク配分

- ディスコネクト機能:2WD走行時の燃費向上

- アクティブ制御:コーナリング時の安定性向上

- 悪路走行支援:スリップ時の適切な駆動力確保

燃費性能と環境技術

ハイブリッドモデルの燃費性能

- 2WD:23.2km/L(WLTCモード)

- E-Four:22.0km/L(WLTCモード)

この数値は、同クラスのミニバンとして極めて優秀であり、特に重量のあるミニバンでこの燃費を実現していることは特筆すべきポイントです。

ガソリンモデルの燃費性能

- 2WD:15.1km/L(WLTCモード)

- 4WD:14.3km/L(WLTCモード)

ガソリンエンジンとしても、従来比約15%の燃費向上を実現しており、環境性能と動力性能の高次元での両立を果たしています。

環境技術の統合

- 排出ガス浄化システム:SU-LEVレベルの清浄度

- エコドライブ支援:燃費向上運転のサポート機能

- アイドリングストップ:信号待ち等での燃料消費ゼロ化

- 回生エネルギー活用:減速時のエネルギー回収最大化

走行性能と乗り心地:ミニバンの概念を変える動的品質

高剛性ボディがもたらす走行品質向上

新型ランディの走行性能向上の基盤となるのが、TNGA「GA-Cプラットフォーム」による高剛性ボディ構造です。従来のミニバンが抱えていた「背が高い」「重心が高い」「ボディ剛性が不足」という構造的課題を、最新の技術で克服しています。

構造最適化技術

- 環状構造の採用:サイドメンバーとクロスメンバーを環状に結合

- 高張力鋼板の戦略的配置:必要な部位に必要な強度を付与

- スポット溶接点数の大幅増加:従来比約30%増の結合点数

- 構造用接着剤の併用:溶接と接着のハイブリッド結合

スライドドア部の剛性確保

ミニバン特有の大開口部であるスライドドア部分は、従来ボディ剛性の弱点でした。新型ランディでは:

- サイドシル断面の大型化:開口部周辺の剛性向上

- ルーフレール強化:ねじり剛性の確保

- フロア下クロスメンバー追加:全体剛性の底上げ

バックドア部の構造最適化

- バックドア開口部補強:大開口によるボディ剛性低下を最小限に

- リア部材の構造見直し:衝突安全性と剛性を両立

- ダンパー取付部強化:長期使用での耐久性向上

サスペンションシステムの進化

フロントサスペンション(マクファーソンストラット)

- ストラット構造の最適化:バネ下重量の軽量化

- ダンパー特性の精密チューニング:乗り心地と操縦安定性の両立

- スタビライザーの最適配置:ロール剛性の向上

- ブッシュ特性の見直し:振動吸収性能の向上

リアサスペンション(トーションビーム)

- ビーム断面の最適化:軽量化と剛性確保の両立

- ダンパー取付角度の見直し:減衰特性の改善

- スプリング特性の最適化:積載状態での乗り心地確保

- ブッシュ配置の工夫:路面からの振動遮断

電子制御システムとの協調

- VSC(Vehicle Stability Control):横滑り防止システム

- TRC(Traction Control):駆動輪空転防止システム

- ABS(Anti-lock Braking System):制動距離短縮と操縦性確保

- EBD(Electronic Brake-force Distribution):制動力配分最適化

静粛性技術:プレミアムクラスに匹敵する室内環境

ロードノイズ対策

- タイヤハウス内制振材:タイヤノイズの車室内侵入抑制

- フロアアンダーカバー:路面からの音の反射・拡散防止

- ドア内制振材:外部騒音の遮断効果向上

- フロア制振材:振動の伝播経路遮断

エンジンノイズ対策

- エンジンルーム内吸音材:エンジン音の外部拡散抑制

- ダッシュサイレンサー:エンジンルームから室内への音侵入防止

- 遮音ガラス:風切り音と外部騒音の低減

- エンジンマウント最適化:振動伝達の抑制

風切り音対策

- ドアミラー形状最適化:風切り音の発生源対策

- ワイパー周辺形状改良:高速走行時の風切り音低減

- サイドガラス周辺シール:隙間からの風切り音侵入防止

室内音響設計

- 室内音響特性の最適化:会話のしやすい音響環境

- オーディオ音響特性:高音質再生のための音響設計

- 吸音材配置の工夫:残響時間の最適化

操縦安定性と乗り心地の両立

重心位置の最適化

- バッテリー配置の工夫:重心位置の低重心化

- 燃料タンク位置:前後重量配分の最適化

- シート配置:乗員重量を考慮した設計

- 荷物積載時:重心変動の最小化

ステアリング特性

- 電動パワーステアリング(EPS):路面状況に応じたアシスト制御

- ステアリングレスポンス:ドライバーの意図に忠実な応答

- 直進安定性:高速走行時の安定性確保

- 取り回し性:低速時の軽やかな操作感

ブレーキ性能

- 制動距離:同クラストップレベルの制動性能

- ペダルフィーリング:ドライバーの意図を正確に反映

- 制動安定性:制動時の車体挙動安定性

- 耐フェード性:連続使用時の性能維持

安全技術の革新:次世代予防安全システムの全貌

Toyota Safety Sense 2.5の技術的詳細

新型ランディには、トヨタの最新予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense 2.5」が標準装備されています。このシステムは、単体機能の組み合わせではなく、統合的な安全思想に基づいた高度なシステムです。

プリクラッシュセーフティ(PCS)の進化

- ミリ波レーダー + 単眼カメラの融合:検知精度の飛躍的向上

- 検知対象の拡大:車両・歩行者・自転車・自動二輪車

- 右左折時対向車検知:交差点事故の予防

- 夜間歩行者検知:暗闇での歩行者認識精度向上

レーントレーシングアシスト(LTA)

- 車線中央維持:高速道路での疲労軽減

- 車線逸脱回避:意図しない車線変更の防止

- ステアリング操作支援:自然なアシスト感覚

- ドライバー監視:安全運転の継続確認

レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付き)

- 0km/h-100km/hでの作動:渋滞から高速まで対応

- 先行車追従:適切な車間距離の自動維持

- カーブ減速制御:カーブ手前での自動減速

- 渋滞時支援:ストップ&ゴーでの疲労軽減

アダプティブハイビームシステム(AHS)

- 対向車・先行車の自動検知:眩惑防止と視認性確保

- ハイビーム/ロービーム自動切替:最適な照射範囲確保

- 部分遮光機能:必要部分のみの減光制御

<過去記事にて詳しく解説しています。興味のある方はぜひご参照ください>

新標準装備の革新的安全機能

今回の改良で新たに標準装備となった3つの安全機能は、いずれも実用性の高い先進技術です。

ブラインドスポットモニター[BSM]の技術詳細

- レーダー方式による高精度検知:24GHz準ミリ波レーダー

- 検知範囲:後方約60mまでの隣接車線

- 検知対象:四輪車・自動二輪車・自転車

- 警告方式:ドアミラー内LED表示 + ブザー音

実用場面での効果

- 高速道路での車線変更:後方車両の見落とし防止

- 一般道での右左折:斜め後方からの車両検知

- 駐車場内移動:狭い場所での安全確認支援

安心降車アシスト[SEA](ドアオープン制御付)

- 検知システム:リアバンパー内蔵レーダー

- 検知範囲:車両後方約50m、左右約3m

- 検知対象:接近車両・自転車・歩行者

- 制御機能:ドア開操作の一時的制限

革新的な制御機能 従来システムは警告のみでしたが、新システムではドアの物理的制御を実行:

- 第1段階:ブザー + インジケーター警告

- 第2段階:ドアオープン操作の制限(約2秒間)

- 第3段階:危険回避後の通常動作復帰

パーキングサポートブレーキ[PKSB]の機能拡張

- 従来機能:前後方静止物検知

- 新機能追加:周囲静止物検知(左右方向)

- 検知方式:超音波センサー + カメラシステム

- 制御内容:エンジン出力制御 + ブレーキ制御

事故防止効果の拡大

- 駐車場での出庫時:左右からの接近車両対応

- 狭い道路での切り返し:壁・ポール等との接触防止

- 高齢ドライバー支援:認知・判断ミスのカバー

- ペダル踏み間違い:多方向からの衝突回避

衝突安全性能:GOA(Global Outstanding Assessment)

ボディ構造の衝突安全設計

- 衝突エネルギー分散構造:前後クラッシャブルゾーンの最適化

- サイドインパクトビーム:側面衝突時の乗員保護

- ピラー強化構造:ロールオーバー時の生存空間確保

- ペダル後退抑制構造:前面衝突時の足元空間確保

エアバッグシステムの多重化

- 運転席・助手席エアバッグ:前面衝突時の頭部・胸部保護

- サイドエアバッグ:側面衝突時の頭部・胸部保護

- カーテンシールドエアバッグ:1-3列目まで全席対応

- ニーエアバッグ:運転席膝部の保護

歩行者保護性能

- ポップアップフード:歩行者頭部への衝撃緩和

- フロントバンパー構造:歩行者足部への衝撃吸収

- ワイパーピボット:歩行者頭部接触部位の衝撃緩和

市場戦略分析:ミニバン激戦区での生存戦略

競合分析:セレナ・ステップワゴンとの差別化

ミドルクラスミニバン市場は、日産「セレナ」、ホンダ「ステップワゴン」、そしてトヨタ「ノア・ヴォクシー」が熾烈な競争を展開する激戦区です。この中で、スズキ「ランディ」が独自のポジションを確立するための戦略を分析してみましょう。

価格戦略の絶妙なポジショニング

各車種の価格帯比較(同グレード帯での概算):

- 日産セレナ XV:約290-320万円

- ホンダステップワゴン AIR:約310-340万円

- トヨタノア G:約325-355万円

- スズキランディ HYBRID G:約335万円

ランディは決して最安値ではありませんが、標準装備の充実度を考慮すると、実質的な「コストパフォーマンス」では最優秀レベルに位置しています。

装備充実度での差別化戦略

セレナとの比較

- 旧ベース車種でありながら、最新安全装備で大きく差別化

- e-POWERシステムに対して、実績あるハイブリッドシステムで信頼性訴求

- 室内空間の効率性でアドバンテージ

ステップワゴンとの比較

- ワクワクゲート対リアゲート:実用性重視の設計思想

- パワートレイン選択肢の豊富さ:ガソリン/ハイブリッド/4WD

- 安全装備の標準化レベルで優位性

ノアとの関係性

- 兄弟車でありながら独自の価値創出

- 装備充実度で差別化

- ブランドイメージの使い分け:親しみやすさ vs プレミアム感

ターゲット層の精密な設定

プライマリーターゲット:実用重視ファミリー層

- 年齢層:30-45歳

- 家族構成:夫婦+子供2-3人

- 年収:400-600万円

- 価値観:安全性重視、コスパ重視、実用性重視

セカンダリーターゲット:アクティブシニア層

- 年齢層:50-65歳

- 家族構成:夫婦+時々孫

- 年収:500-800万円

- 価値観:上質感、使いやすさ、安心・安全

潜在ターゲット:法人・事業者

- 用途:送迎業務、営業車両

- 重視点:燃費性能、耐久性、メンテナンス性

- 購入形態:リース・割賦が中心

ブランド戦略:スズキらしさの追求

「親しみやすい上質さ」の実現

スズキブランドの特徴である「親しみやすさ」と、ランディが目指す「上質さ」を両立させるブランド戦略:

- デザイン:派手さを抑えた上品なスタイリング

- 価格:手の届く上質、背伸びしすぎない価格設定

- サービス:地域密着型の親身なアフターサービス

- コミュニケーション:技術自慢より生活密着型の訴求

「軽自動車の王者」から「総合自動車メーカー」への進化

ランディは、スズキのブランド進化戦略における重要な位置を占めています:

- 軽自動車で培った「実用性」「経済性」の DNA継承

- 普通車市場での「上質さ」「先進性」の獲得

- トヨタとの協業による「品質」「信頼性」の向上

販売戦略:チャネル活用とプロモーション

販売チャネルの最適活用

- スズキディーラー網:地域密着型のきめ細かい対応

- 試乗体験の充実:ファミリー向け体験プログラム

- 他車種との相乗効果:軽自動車からの乗り換え提案

プロモーション戦略

- デジタルマーケティング:SNS活用のファミリー向け訴求

- 体験型プロモーション:ショッピングモールでの展示・試乗

- 口コミマーケティング:実際のユーザーの声を活用

将来展望:ランディが描く次世代ミニバンの方向性

電動化戦略への布石

現行ランディのハイブリッドシステムは、将来の電動化戦略への重要な布石となっています。トヨタとの協業により、以下の発展が期待されます。

プラグインハイブリッド(PHV)への展開可能性

- 現行ハイブリッドシステムの拡張:外部充電機能の追加

- EV走行距離の拡大:日常使用の大部分を電気で賄う

- 充電インフラ対応:急速充電・普通充電両対応

純電気自動車(BEV)への発展

- プラットフォーム共用:TNGA-BEVプラットフォームの活用可能性

- バッテリー技術:トヨタ・パナソニック連合の最新技術導入

- 航続距離:ミニバン用途に適した400km+の航続距離実現

自動運転技術の段階的導入

レベル2+の実現

- 高速道路同一車線内:完全ハンズオフ運転の実現

- 渋滞時支援:低速域での完全自動追従

- 自動駐車:縦列・並列駐車の完全自動化

レベル3への準備

- センサー技術の進化:LiDAR搭載の検討

- AI判断能力の向上:複雑な交通状況での自動判断

- 法規制対応:自動運転レベル3解禁への対応準備

コネクティビティ技術の進化

車両データ活用サービス

- 予防保全:車両状態の常時監視と事前メンテナンス提案

- 運転支援:個人の運転特性に合わせたアドバイス

- 燃費改善:走行パターン分析による効率化提案

エンターテインメントの充実

- 大型ディスプレイ:2列目・3列目独立エンターテインメント

- 音響システム:プレミアムオーディオシステムの標準化

- 通信機能:5G対応による高速データ通信

持続可能性への取り組み

環境負荷低減

- リサイクル材料の活用:内装材のリサイクル化推進

- 生産工程の改善:CO2排出量削減とエネルギー効率向上

- ライフサイクルアセスメント:車両全生涯でのカーボンニュートラル

社会課題への対応

- 高齢化社会:より使いやすいユニバーサルデザイン

- 働き方改革:移動オフィス機能の充実

- 地方創生:地域交通の担い手としての役割

まとめ:ランディが示すミニバンの新たな可能性

2025年モデルの新型スズキ「ランディ」は、単なるマイナーチェンジを超えた、戦略的な進化を遂げました。サイレント改良という手法を通じて、スズキは以下の重要なメッセージを市場に発信しています。

技術革新の集約

プラットフォーム技術: TNGA「GA-Cプラットフォーム」の採用により、基本性能が飛躍的に向上 安全技術: 先進安全装備の標準化により、クラス最高レベルの安全性を実現 環境技術: ハイブリッドシステムとE-Fourシステムにより、環境性能と走行性能を両立 快適技術: 充実した装備により、移動空間としての質を大幅に向上

市場戦略の成熟

差別化戦略: OEM供給を受けながらも独自の価値を創出 価格戦略: 装備充実による実質的なコストパフォーマンス向上 ブランド戦略: スズキらしい親しみやすさと上質さの両立 販売戦略: 地域密着型のきめ細かい顧客対応

将来への布石

電動化対応: 次世代パワートレインへの発展基盤を構築 自動運転準備: 段階的な自動運転技術導入への準備 コネクティビティ: デジタル技術との融合による新価値創出 持続可能性: 環境・社会課題への積極的な対応姿勢

新型ランディは、ミニバンという成熟したカテゴリーにおいて、技術と戦略の両面で新たな可能性を示しています。従来の「移動手段」から「生活空間」へ、さらには「社会インフラ」への進化を予感させる内容となっており、自動車業界全体にとって注目すべき事例と言えるでしょう。

今後のランディの展開が、ミニバン市場、ひいては自動車市場全体にどのような影響を与えるか、業界関係者として引き続き注視していきたいと思います。

※本記事の内容は2025年9月時点の情報に基づいております。最新の情報については、スズキ公式サイトまたは販売店にてご確認ください。

関連キーワード: #スズキランディ #ミニバン比較 #2025年モデル #ハイブリッドミニバン #トヨタノアOEM #安全装備充実 #3列シートミニバン #燃費性能 #サイレント改良 #ミニバン市場分析