みなさん、こんにちは! 自動車業界の最新動向を常にウォッチし、皆様に「とっておきの情報」をお届けする私が、今回ご紹介するのは、近年多発するゲリラ豪雨や線状降水帯による「道路の冠水・水没」に関する、極めて重要なテーマです。

テレビやインターネットで、車が水没して立ち往生したり、衝撃的な勢いで流されたりする映像を目にする機会が増えました。

「まさか自分の身に降りかかるとは思わない…」

そう思っている方も多いかもしれませんが、水没の危険は、誰にでも、どこにでも潜んでいます。そして、一度水没してしまうと、エンジンが壊れるだけでなく、感電や水圧によるドア開放不能など、命の危険にも繋がりかねません。

「そもそも、クルマは水深何cmまでなら大丈夫なの?」「この水溜まり、渡ってもいいの?」「もし水没してしまったら、どうすればいい?」

この記事では、自動車の構造を熟知した専門家の視点から、「自動車と水深」のリアルな関係、そして**「命を守るための知識と行動」**を、他のどのサイトよりも詳しく、深く、そして正確に解説していきます。最後まで読めば、あなたが万が一の事態に直面したときに、冷静に、そして正しく判断するための「確かな知識」が身につくはずです。

水没車両回避完全ガイド

自動車は水深何cmまで走れるのか? 驚くほど低い「安全な水深」

結論から言います。多くの自動車が安全に走行できる水深は、**「おおよそ15cm~20cm」**程度です。

「えっ、そんなに低いの?」と感じた方もいるかもしれません。テレビで見るような激しい冠水路を走っているクルマを見ると、もっと深くても大丈夫だと思ってしまいますが、それは非常に危険な行為です。

なぜなら、道路が冠水した際に、クルマに致命的なダメージを与えるのは、水圧や電気系統のショートだけでなく、**「ハイドロロック」**という現象だからです。

恐怖の「ハイドロロック」とは?

ハイドロロック(Hydrolock)

ハイドロロックは、自動車のエンジン内部で発生する現象です。冠水した道路などを走行した際に、エンジンの吸気口から水がシリンダー内に吸い込まれてしまうことで起こります。エンジンが水を吸い込んでしまい、シリンダー内部が水で満たされてしまう現象です。

エンジンは、シリンダー内で空気とガソリンを混合し、ピストンを上下させることで動いています。しかし、水は空気のように圧縮できません。そのため、水がシリンダー内に入った状態でピストンが上昇しようとすると、水の抵抗によってピストンやコンロッドといった部品が破壊され、エンジンは一瞬で停止し、再起不能となります。

メカニズム:

エンジンは空気と燃料の混合気を圧縮することで動力を生み出します。しかし、水は空気のように圧縮できません。シリンダー内に水が入った状態でピストンが上昇しようとすると、水が抵抗となってピストンやコンロッドなどの部品に異常な負荷がかかります。この負荷によって部品が変形・破損し、エンジンが破壊されてしまうのです。

主な原因:

冠水した道路を走行したり、エンジンをかけたまま深い水たまりに入ったりすることが主な原因です。

- 水はどこから入るのか? 水は主に、エンジンが呼吸している**「吸気口(エアインテーク)」**から侵入します。この吸気口は車種によって位置が異なりますが、多くはフロントバンパーの裏側や、エンジンの上部に設置されています。

【専門家のアドバイス】

吸気口の位置は、車種によって異なります。SUVは吸気口が比較的高めに設定されていることが多いですが、一般的なセダンやコンパクトカー、軽自動車は、バンパーの低い位置に吸気口があります。自分のクルマの吸気口がどこにあるか、一度確認しておくことを強くお勧めします。

有名なジムニーなどが水深の深い場所を走行できるのも理由があります。

ズキ「ジムニー」やトヨタ「ランドクルーザー」といった本格的なオフロード車が、水深の深い悪路を走行できるのには、一般的な乗用車とは異なる特別な構造と設計上の工夫があります。

吸気口(エアインテーク)の位置が高い

水没時にエンジンが破壊される最大の原因は、吸気口から水を吸い込んでしまう「ハイドロロック」です。オフロード車は、この吸気口が一般的な乗用車よりも高い位置に設計されています。

- 一般的な乗用車: 吸気口はフロントバンパーの裏側など、低い位置にあります。そのため、水深が30cm程度でも水を吸い込むリスクがあります。

- オフロード車: ジムニーやランドクルーザーは、吸気口がエンジンルームの上部など、高い位置に配置されています。これにより、より深い水深でも水を吸い込みにくい構造になっています。さらに、本格的なオフロード走行を目的としたカスタムパーツとして、「シュノーケル」と呼ばれる吸気ダクトを装着することで、吸気口を運転席の窓の高さまで上げることができます。

デフブリーザーバルブの位置

オフロード車は、エンジンだけでなく、トランスミッションやデフ(ディファレンシャルギア)といった駆動系にも水が入らないように工夫されています。

- デフブリーザーバルブ: デフは内部の空気圧を調整するために「ブリーザーバルブ」という通気口を持っています。水に浸かると、このバルブから水が内部に侵入し、ギアオイルが水と混ざって潤滑不良を起こす可能性があります。

- オフロード車の工夫: ランドクルーザーなどの本格的な車種は、このブリーザーバルブが通常よりも高い位置に設定されています。これにより、深い水深でも水の侵入を防ぐことができます。しかし、ジムニーはデフブリーザーバルブが比較的低い位置にあるため、メーカー公式の渡河性能は水深30cmとされており、この点がボトルネックとなっています。

ラダーフレーム構造

ジムニーは、悪路走破性に優れた**「ラダーフレーム構造」**を採用しています。これは、強靭なはしご状のフレームの上にボディを載せる構造で、一般的な乗用車のモノコックボディ(車体とフレームが一体)とは異なります。

- メリット:

- 悪路からの衝撃をフレームが吸収するため、ボディへのダメージが少ない。

- 車高が高く、最低地上高を確保しやすい。

- サスペンションや駆動系がフレームに固定されているため、走行安定性が高い。

この強固なフレーム構造と、高い最低地上高が、冠水路や悪路での走行を可能にしています。

まとめ

ジムニーなどが深い水深の悪路を走行できるのは、以下の要素が複合的に組み合わさっているためです。

ただし、メーカーが定めている走行可能水深を超えるような無理な走行は、たとえオフロード車であっても、水の侵入による故障や、水圧でドアが開かなくなるなどの危険を伴います。水深の深い道路は、車種に関わらず迂回するのが最も安全な選択です。

ウォーターハンマー現象とは?

ウォーターハンマー現象(Water Hammer)

ウォーターハンマー現象は、配管や流体システムで発生する現象です。家庭の水道管や工場の配管などで、流れている水を急にせき止めたり、ポンプを急停止させたりした際に、水の慣性によって衝撃波と高圧が発生する現象です。

メカニズム:

配管内を流れる水が急に止まると、行き場を失った水の運動エネルギーが圧力エネルギーに変わり、配管に衝撃と高圧を発生させます。この衝撃音が、ハンマーで叩いたような音に聞こえることから、この名が付きました。身近な例では、洗濯機や食洗機が水を止めたときに「ゴンッ」と鳴る音がこれに該当します。

主な原因:

蛇口の急な開閉、自動給水弁の動作、ポンプの急停止など、流体の流れが急変した際に発生します。

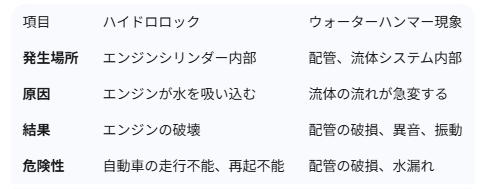

ハイドロロックとウォーターハンマーの違いについて

ハイドロロックとウォーターハンマーは、どちらも水が原因で発生する現象ですが、発生する場所とメカニズムが全く異なります。この2つの言葉は混同されがちですが、特に自動車のエンジンに関わるのは「ハイドロロック」です。

違いのまとめ

したがって、自動車が水没した際に起こるエンジンの破壊現象は、専門的にはハイドロロックと呼ぶのが正しく、ウォーターハンマー現象は水道管などで起きる現象を指します。

【業界用語として】

小職も普段業界内でもハイドロロックという言葉は聞きません。正しい用語としての指摘はあるものの業界用語として一般的にウォーターハンマーが使われていると認識しています。

水没の危険度チェック! 状況別の「見分け方」と「判断基準」

では、実際に目の前に冠水した道路が現れたとき、どう判断すればよいのでしょうか。

水深の見分け方:タイヤを基準に判断しよう!

- 水深15cm以下(タイヤの下半分):

これは比較的安全に走行できる水深です。しかし、水の中にはマンホールの蓋が外れていたり、鋭利なガラス片が落ちていたりする可能性があるので、決して油断は禁物です。時速10km以下の超低速で、慎重に走行してください。 - 水深20cm~30cm(タイヤの下半分~ホイールの中心):

この水深は、車種によっては危険が伴います。吸気口の位置によっては、水を吸い込むリスクが高まります。また、マフラーが水に浸かり、排圧が下がってエンストする可能性も出てきます。

進入は避けるべき水深です。 - 水深50cm以上(ホイールの中心以上):

この水深は、**絶対に進入してはいけません。**ほぼ全ての車種が、ハイドロロックや電気系統のショートを起こし、深刻なダメージを負う可能性が非常に高いです。さらに、水圧でドアが開かなくなる、車体が水流に流されるなど、命の危険に直結します。

【専門家のアドバイス】

水面が見た目以上に深いこともあります。特に、濁った水の中は路面状況が全く見えません。安易に「大丈夫だろう」と判断せず、**「迷ったら引き返す」**という鉄則を必ず守ってください。

走行中の危険なサイン:エンスト寸前の警告

もし冠水路を走行中に、以下のような兆候が現れたら、すぐに安全な場所に停車し、エンジンを停止させてください。

- マフラーから水しぶきが上がっている:

排気管が水に浸かっているサインです。エンストする可能性が高まります。 - エンジンの回転数が不安定になる:

水を吸い込み始めている可能性があります。 - 電装系がショートする音や匂い:

焦げ臭い匂いや異音がした場合は、電気系統がショートしているかもしれません。

もし水没してしまったら? 命を守るための正しい対処法

万が一、クルマが冠水路で立ち往生してしまった場合の、命を守るための行動を解説します。

【最重要】まずはエンジンを止め、絶対に再始動させない!

クルマがエンストした、あるいは異変を感じて停車した場合、「絶対にエンジンを再始動させないでください」。 もし水を吸い込んだ状態で再始動させようとすると、一発でハイドロロックを起こし、エンジンが完全に破壊されます。

車内からの脱出方法

- 水圧が上がる前に脱出:

ドアが開けられるうちに、すぐに脱出してください。水かさが増すと、水圧でドアが開かなくなります。 - 窓を割って脱出:

もしドアが開かなくなってしまった場合は、窓を割って脱出する必要があります。常日頃から、緊急脱出用のハンマーを車内に常備しておくことをお勧めします。 - 感電の危険性:

ハイブリッド車や電気自動車(EV)は、高電圧のバッテリーを搭載しています。感電するリスクは非常に低いですが、万が一に備え、車体の金属部分には触れないようにしてください。

水没後のクルマをどうする?

一度でも水没したクルマは、見た目が元に戻っても、内部の電気系統やエンジンに深刻なダメージを負っている可能性が高いです。専門業者による点検・修理が不可欠です。

安易に中古車として売却しない:

水没したクルマを、修理せずにそのまま売却することは、重大なトラブルに繋がります。

修理に関する問題点

- 電気系統の故障リスク:

水没車両の最大の懸念は、電気系統です。車内の配線、各種センサー、ECU(エンジンコントロールユニット)、エアバッグシステム、インフォテインメントシステムなど、無数の電子部品が水をかぶるとショートを起こします。見た目では乾燥しているように見えても、内部の腐食が徐々に進行し、時間差で故障が発生することが多々あります。 - エンジン・駆動系のダメージ:

ハイドロロック(水がエンジン内に入り込み、エンジンを破壊する現象)が起きていなくても、デフやトランスミッションの内部に水が侵入し、潤滑不良を引き起こすことがあります。また、マフラーやブレーキシステムにも水が入ることで、錆びや性能低下の原因となります。 - カビ・悪臭の発生:

シートや内装材、カーペットの奥深くに浸入した水は、完全な乾燥が非常に困難です。そのため、カビや雑菌が繁殖し、不快な悪臭を放つようになります。これは、いくら修理しても完全に除去することが難しく、健康被害につながる可能性もあります。

修理費用と再販に関する問題点

- 高額な修理費用:

電気系統の配線交換や、ECUなどの電子部品の交換は非常に高額です。さらに、内装の全交換やエンジン・駆動系のオーバーホールが必要になることもあり、修理費用は新車価格に迫る、あるいはそれを超えるケースも珍しくありません。 - 「冠水車」「水没車」としての評価:

中古車として再販される際、水没歴は重大な告知事項となります。修理済みであっても、その履歴があるだけで市場価値は大幅に下落します。これは、上述の電気系統の故障リスクや悪臭の問題が完全に解消されていないという懸念が、購入者側に強く働くためです。 - 詐欺的な販売:

一部の悪質な業者は、水没歴を隠して販売することがあります。水没車は、見た目だけをきれいにしても、内部のトラブルが後から発生するリスクが高いです。購入者は専門家でなければ見抜くのが難しいため、中古車を購入する際は、必ず信頼できる業者を選び、修復歴や冠水歴を確認することが重要です。

水没車両は、修理しても完全に元の状態に戻すことは非常に困難であり、見た目だけでは判断できない深刻な問題を抱えていることが多いです。そのため、専門家の間では、**「完全に水に浸かった車両は修理ではなく廃車が妥当」**という見解が一般的です。

車両保険の確認:

車両保険に加入している場合は、「水災」が補償の対象になっているか確認してください。多くの場合、自然災害による水没は保険が適用されます。

自動車保険が適用される場合

- 車両保険の加入: 大前提として、水没による損害を補償してもらうには、自動車保険に「車両保険」を付帯している必要があります。

- 補償対象となる原因: 以下の自然災害による水没は、車両保険の補償対象となるのが一般的です。

- 台風・洪水・高潮

- 大雨・ゲリラ豪雨

- 竜巻

車両保険には、補償範囲が広い「一般タイプ」と、限定された「エコノミータイプ」などがありますが、台風や洪水などの水災による損害は、いずれのタイプでも補償されるのが一般的です。

注意点

① 津波による損害は原則対象外

津波による水没は、地震・噴火が原因となるため、車両保険の補償対象から外れているのが一般的です。もし津波による損害に備えたい場合は、「地震・噴火・津波危険対応特約」といった特別な特約を付帯する必要があります。

② 免責金額(自己負担額)

通常、車両保険を使うと免責金額(自己負担額)を支払う必要がありますが、水没による損害で車が「全損」と判断された場合は、免責金額が差し引かずに保険金額の全額が支払われることが多いです。

③ 保険を使った場合の等級と保険料

水没による損害で車両保険を使うと、翌年の等級が1等級ダウンすることがほとんどです。これに伴い、翌年の保険料が上がることがあります。

④ 全損と判断されるケース

水没車両は、修理費用が高額になり、契約時に設定した車両保険金額を上回ることが多いです。このような場合、「全損」と判断され、保険金の上限額(車両保険金額)が支払われます。

まとめ

水没車両は、多くの場合、車両保険で補償されますが、津波は対象外であることや、保険を使った際の等級ダウンに注意が必要です。万が一に備え、ご自身の契約内容を事前に確認しておくことが大切です。

まとめ:クルマの性能を過信せず、「命」を最優先に行動しよう!

線状降水帯やゲリラ豪雨による道路の冠水は、もはや他人事ではありません。

- 安全な水深は15cm~20cm程度と認識する。

- 濁った水の中は見えないので、絶対に進入しない。

- 迷ったら引き返すという鉄則を守る。

- 万が一水没した場合は、エンジンを絶対に再始動させない。

これらの知識は、あなた自身の命だけでなく、大切な家族や同乗者の命を守るためのものです。クルマの性能を過信せず、常に「最悪の事態」を想定して行動することが、何よりも重要です。

この記事が、みなさんの安全なカーライフの一助となれば幸いです。