はじめに:歴史を刻んだ11日間の熱狂

2025年10月30日から11月9日までの11日間、東京ビッグサイトで開催されたジャパンモビリティショー2025(JMS2025)が、大きな熱狂と感動の中で閉幕しました。「ワクワクする未来を、探しに行こう!」というコンセプトのもと、来場者数は累計101万人に到達し、参加企業・団体数は過去最多となる522社・団体を記録。単なる自動車展示会から、未来の社会を共創するプラットフォームへと進化を遂げたこのイベントは、モビリティ産業の新時代の到来を告げる歴史的な瞬間となりました。

- 第1章:JMS2025の全貌 – 規模と進化の軌跡

- 第2章:Tokyo Future Tour 2035 – 10年後の未来を体感する

- 第3章:Mobility Culture Program – 346,151人が魅了された名車の饗宴

- 第4章:各メーカーの注目出展モデル – 未来を告げる革新の数々

- 第5章:Startup Future Factory – イノベーションの種が生まれる場所

第1章:JMS2025の全貌 – 規模と進化の軌跡

開催概要と圧倒的な規模感

会期: 2025年10月30日(木)~11月9日(日)

会場: 東京ビッグサイト(東4〜8ホール、西、南展示棟)

来場者数: 累計101万人

参加企業・団体数: 522社・団体(過去最多)

JMS2025は、プレスデーの10月29日を含めると12日間に及ぶ一大イベントとして、東京ビッグサイトの広大な展示スペースを最大限に活用して開催されました。東ホールは大規模改修工事のため4〜8ホールのみの使用となりましたが、西展示棟、南展示棟を含めた会場全体で、かつてない規模のモビリティの祭典が繰り広げられました。

産業の枠を超えた参加分野の拡大

従来の自動車ショーとの最大の違いは、参加分野の圧倒的な拡大にあります。自動車メーカーはもちろん、IT・通信・エレクトロニクス産業、さらには159社を超えるスタートアップ企業まで、多様な業種が一堂に会する共創の場として機能しました。

参加カテゴリー:

- 乗用車メーカー

- 商用車メーカー

- 二輪車メーカー

- 車体・部品・機械器具メーカー

- IT・通信企業

- エレクトロニクス企業

- スタートアップ企業

- 関連サービス事業者

この多様性こそが、JMS2025を単なる「モーターショー」から「モビリティショー」へと進化させた最大の要因です。

「共創の質」へと移行した新時代のショー

JMS2025の本質的な進化は、ショーの主役が新型車の「量」から「共創の質」へと移行したことにあります。単なる新型車の展示会ではなく、モビリティ社会の価値創造や社会課題の解決を目指す場へと生まれ変わったのです。

「豊かで夢のあるモビリティ社会の構築」という明確なビジョンのもと、企業・団体・来場者が一体となって未来を描く——そんな新しいショーの形が実現されました。

第2章:Tokyo Future Tour 2035 – 10年後の未来を体感する

311,235人が訪れた未来への入口

JMS2025の目玉プログラムとなったのが、「Tokyo Future Tour 2035」です。このプログラムには会期中に311,235人が訪れ、10年後の近未来を五感で体感しました。

「近すぎず遠すぎない10年後の景色や生活」をコンセプトに、2035年の東京を舞台にした未来都市が再現されました。100以上の企業・団体が共同で創り上げたこのツアープログラムは、単なる展示ではなく、来場者が実際に「未来を生きる」体験を提供しました。

4つのエリアで描く多様な未来

Tokyo Future Tour 2035は、以下の4つのエリアで構成されていました:

FUTURE WORLD(LAND/SKY/SEA)

空・海・宇宙へと拡張するモビリティの可能性を体感できるゾーン。SkyDriveの「空飛ぶクルマ SD-05型」のフルスケールモックに乗り込み、東京の街並みを飛行する没入体験が提供されました。巨大スクリーンに映し出されるリアルな風景の中で、緊急車両が近づいてきたらどう対応すべきか——そんな未来の交通ルールまで考えさせられる本格的なシミュレーションが話題となりました。

FUTURE CITY LIFE

個人のアイデアが未来へ反映される様子を表現したエリア。AI・VR技術を活用した次世代の都市生活を体験できました。自動運転技術や次世代モビリティによる新たなライフスタイルが、具体的にどのように私たちの日常を変えるのかを、実際に触れて、乗って、感じることができました。

FUTURE OUTDOOR LIFE

モビリティと自然が融合する未来のアウトドアライフを提案。電動化されたアウトドアモビリティによって、環境に配慮しながらも自由に自然を楽しむ新しいスタイルが示されました。

FUTURE DESIGN FACTORY

来場者自身が未来をデザインする参加型エリア。自分のアイデアがどのように未来の社会に実装されるかをシミュレーションできる、インタラクティブな体験が提供されました。

次世代モビリティの実体験

Tokyo Future Tour 2035では、様々な次世代モビリティを実際に体験できました:

ホンダ「UNI-ONE」

一人乗りのモビリティロボット。座ったまま移動できる新感覚の乗り物で、高齢者や身体の不自由な方の移動の自由を拡張します。

ホンダ「e-SNEAKER」

歩行を支援する新しいモビリティ。靴のように装着し、歩行をアシストすることで、移動の負担を軽減します。

トヨタ「Swake」

開発中の電動キックボード。”自由に・安心に・楽しく”操れるモビリティとして、ウーブンシティで実証実験が進められています。他の電動キックボードとは一線を画す操作性の良さが、試乗者から高い評価を受けました。

スケルトニクス「R-FIGHT」

外骨格ロボットを装着して対戦する新感覚アトラクション。まるで格闘ゲームの中に入ったような体験ができ、連日大人気を博しました。

地下物流システムの革新提案

Tokyo Future Tour 2035と併設された「Startup Future Factory」では、CUEBUS(キューバス)が世界初のリニアモーターを使用した都市型立体ロボット倉庫を展示。地下に整備された物流専用道路を、バッテリー非搭載の搬送用車両が24時間365日行き交うというシステムは、ドライバー不足などの社会課題解決に大きく貢献する可能性を示しました。

路面に設置したリニアモーターで稼働するため、車両はシンプルで、既存の無人搬送車に付きまとう諸問題を回避できる点が画期的です。

LED TOKYOの最先端テクノロジー

会場の演出には、「LED TOKYO」の最先端LEDテクノロジーが活用され、圧倒的な没入感を実現。巨大モニターを使った体験型シアターは、前回(2023年)に大変好評だった企画の第2弾として、さらに進化を遂げました。

第3章:Mobility Culture Program – 346,151人が魅了された名車の饗宴

モビリティの歴史と文化を辿る旅

Tokyo Future Tour 2035と並ぶもう一つの大型プログラムが、「Mobility Culture Program」です。346,151人が訪れたこのプログラムは、モビリティが現在の多様な姿に至るまでの歴史や文化に焦点を当てた、新たなシンボルプログラムとして誕生しました。

伝説の名車が一堂に集結

トヨタ「初代 セルシオ」

日本の高級車の歴史を変えた革命的モデル。静粛性と快適性で世界を驚かせた名車が、当時の輝きを保ったまま展示されました。

スズキ「初代 ジムニー」

軽自動車でありながら本格的なオフロード走行を可能にした伝説のモデル。そのシンプルで機能的なデザインは、今なお多くのファンを魅了し続けています。

ホンダ「シビック CVCC」

世界初のマスキー法をクリアした環境技術の先駆者。当時としては革新的なエンジン技術で、ホンダの技術力を世界に知らしめました。

三菱「ランサーエボリューションIII グループA」

WRC(世界ラリー選手権)で活躍した往年のレーシングカー。そのレーシングスピリットは、今も多くのモータースポーツファンの心を熱くします。

キャンピングカーエリアと鈴鹿8耐パフォーマンス

日本RV協会コラボレーション

キャンピングカーエリアでは、最新のキャンピングカーから往年の名車まで、様々なRVが展示されました。近年のアウトドアブームと相まって、多くの家族連れが足を止め、車中泊やキャンプの新しい楽しみ方を発見していました。

国内バイク4メーカーコラボ「鈴鹿8耐パフォーマンス」

ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキという国内4大バイクメーカーがコラボレーションし、鈴鹿8時間耐久ロードレースの名場面を再現。エンジン音を間近で体感できるプログラムとして、バイクファンを熱狂させました。

タイムスリップガレージ – 昔の世界への招待

「未来がすべてではない」——そんなコンセプトのもと、会場には「タイムスリップガレージ」も設置されました。昔の世界を再現し、当時のクルマを並べたこのエリアは、「未来ばかり見ていても疲れる」というオトーサン世代に大好評。懐かしい名車に囲まれながら、青春時代を思い出す来場者の姿が印象的でした。

第4章:各メーカーの注目出展モデル – 未来を告げる革新の数々

トヨタ – センチュリーの独立ブランド化

トヨタブースの最大の注目は、フラッグシップモデル「センチュリー」を独立ブランドとして展開することの発表でした。その象徴として、流麗な「センチュリークーペ」がワールドプレミアされました。

センチュリークーペの特徴:

- 2027年発売予定の最上級クーペ

- 日本の伝統美と最新技術の融合

- 独立ブランドとしての新たな価値提案

- 世界に誇る日本のラグジュアリーカーの新境地

センチュリーの独立ブランド化は、レクサスとは異なる「日本らしさ」を追求した高級車の新しい形として、国内外から大きな注目を集めました。

日産 – 16年ぶりの新型エルグランド

日産ブースでは、高級ミニバン市場に衝撃を与える新型「エルグランド」がワールドプレミアされました。

新型エルグランド(4代目)の概要:

- 発売予定:2026年度

- パワートレイン:第3世代e-POWER搭載予定

- コンセプト:16年ぶりのフルモデルチェンジで完全刷新

- ポジショニング:プレミアムミニバンの新基準

現行モデルから約16年という長い期間を経てのフルモデルチェンジとなる新型エルグランドは、e-POWERの最新技術を投入し、静粛性と燃費性能を大幅に向上。ミニバン市場における新たな価値提案として期待が高まっています。

商品企画担当者へのインタビューでは、「プレミアムミニバンとしての上質さと、最新の電動化技術による環境性能を両立させることに注力した」とのコメントがありました。

その他の日産注目モデル:

- 「パトロール」:2027年度前半に日本市場投入を発表

- 「スカイライン 400R リミテッド」:400台限定の特別モデルを初披露

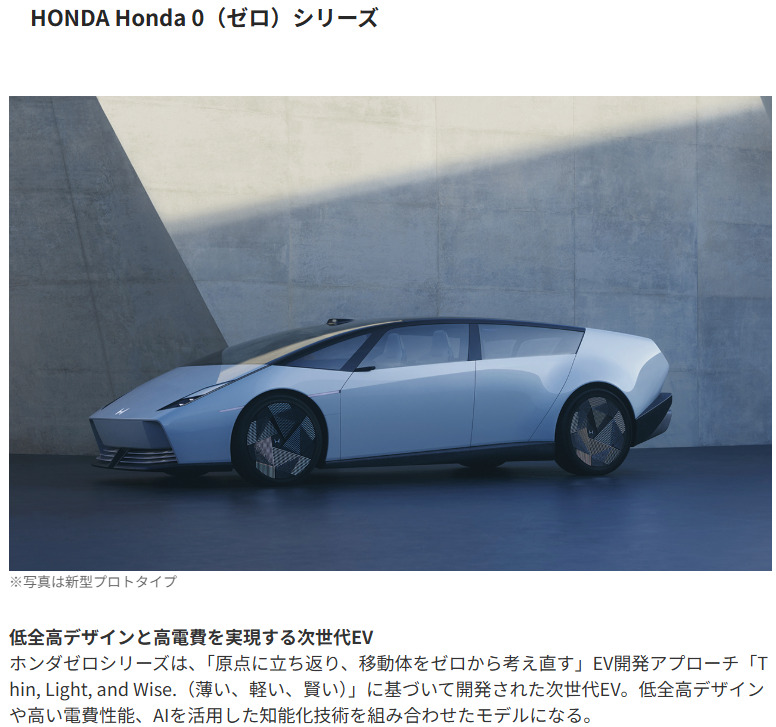

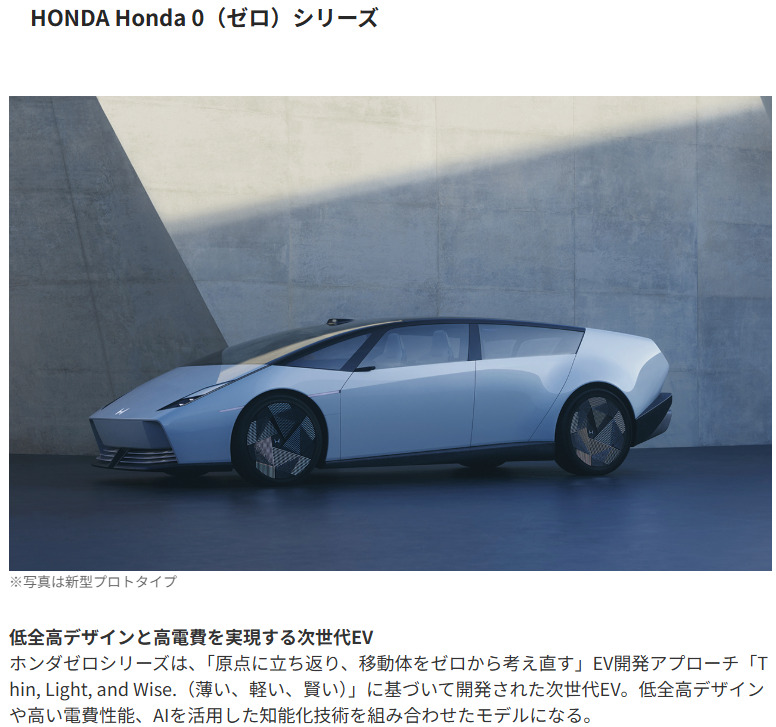

ホンダ – ゼロから考え直した0シリーズ

ホンダブースでは、「原点に立ち返り、移動体をゼロから考え直す」というアプローチに基づいた新世代EV「0(ゼロ)シリーズ」のコンセプト群が披露されました。

Honda 0シリーズの革新性:

- 既存の延長線上ではない、ゼロベースの設計思想

- 薄型バッテリーによる低床化と広い室内空間

- 自動運転を見据えた新しいインテリアデザイン

- 持続可能な社会を実現する次世代モビリティ

展示モデル:

Honda 0 α(ゼロ アルファ)

セダンタイプのEVプロトタイプ。流麗なデザインと革新的なインテリアが特徴。

Super-ONE Prototype(スーパーワン プロトタイプ)

小型EVのコンセプトモデル。軽量プラットフォームをベースに、Nシリーズで進化させてきた技術を投入。2026年の市販化を目指しており、シティターボIIブルドッグを彷彿とさせるデザインが話題となりました。

さらに、ホンダはサステナブルロケット実験機まで展示し、モビリティの概念を宇宙にまで拡張する野心的な取り組みを披露しました。

スズキ – 軽BEVの本命「Vision e-Sky」

スズキは、2026年度内の量産化を目指す軽BEVのコンセプトモデル「Vision e-Sky」を公開しました。

Vision e-Skyの仕様:

- 車両サイズ:全長3395mm

- ボディタイプ:セダン

- 目標航続距離:270km以上

- コンセプト:実用的で手の届きやすい軽EV

その他のスズキ注目展示:

- 「e-VanVan」:電動化されたファンバイク

- 次世代四脚モビリティ:新しい移動の概念を提案

スズキの展示は、「軽自動車のリーディングカンパニーとして、EVの時代でも手の届きやすい価格と実用性を両立させる」という明確なメッセージを発信しました。

マツダ – 進化した魂動デザイン

マツダブースでは、2035年「走る歓びは、地球を笑顔にする」をテーマに、進化した魂動デザインを纏う2台のビジョンモデルと新型CX-5が初披露されました。

MAZDA VISION X-COUPE(ビジョン クロスクーペ)

4ドアクーペスタイルのビジョンモデル。次期Mazda3の可能性も示唆される、流麗で美しいデザインが特徴です。

MAZDA VISION X-COMPACT(ビジョン クロスコンパクト)

コンパクトサイズのビジョンモデル。次期「マツダ2」のプレビューとも噂され、丸くてかわいらしいデザインが大きな話題となりました。

新型CX-5(3代目)

マツダの顔として進化を続けてきたCX-5が、2026年にフルモデルチェンジを迎えることが明らかになりました。ジャパンモビリティショー2025で実車がお披露目され、進化した魂動デザインと最新技術の融合が注目を集めました。

スバル – 走る愉しさを伝える2つのコンセプト

スバリスト必見の展示として、「走る愉しさ」を伝える2つのコンセプトカーと新型「トレイルシーカー」が披露されました。

Performance-B STI concept

インプレッサ STI Sport 6MTの復活を示唆するモデル。WRX STIの復活への期待も高まります。

Performance-E STI concept

電動化時代のSTIの方向性を示すコンセプトモデル。

新型トレイルシーカー

アウトドアシーンでの使い勝手を追求したクロスオーバーモデル。

BYD – 日本市場への本気度を示す軽EV「RACCO」

海外メーカーとして異色の注目を集めたのが、中国のEV大手BYDが日本市場向けに投入する軽自動車規格のEV「RACCO(ラッコ)」です。

BYD RACCOの詳細:

- 発売予定:2026年夏

- 車両サイズ:全長3395×全幅1475×全高1800mm

- ボディタイプ:両側スライドドアを備えたスーパーハイトワゴン

- 乗車定員:4名

- バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン「ブレードバッテリー」

- グレード構成:ショートレンジとロングレンジの2グレード

- 予想価格:約258万円〜(ショートレンジ)

- 航続距離:ショートレンジ約180km、ロングレンジ約300km以上

特筆すべきポイント:

- BYD初の海外専用設計モデル

- 日本の軽自動車規格に完全準拠

- 「地球の温度を1℃下げる」という企業理念を体現

- イルカ、アザラシ、アシカに続く海洋生物シリーズ

デザインは日本の軽自動車市場を徹底的に研究した結果が反映されており、フロントのあしらいやリアランプの雰囲気など、BYDロゴがなければ国内メーカーの新型車と見紛うほどの完成度を誇っています。

その他のBYD展示モデル:

- 「SEALION 6 DM-i」:PHEVモデル、12月1日正式発表予定

- 「AT3」:改良版を日本初公開

- 「YANGWANG U9」:ハイエンドブランド「仰望」のEVスーパースポーツカー

- 4モーター合計で最高出力1306ps

- 0-100km/h加速2.36秒

- ニュルブルクリンク北コースで6分59秒157を記録

- EV世界最速記録496.22km/hを樹立

- 「T35」:世界初公開のEVトラック

三菱ふそう – 水素駆動大型トラックの未来

三菱ふそうトラック・バスは、水素駆動大型トラックのコンセプトモデル「H2IC」「H2FC」をワールドプレミアしました。

H2IC(水素内燃機関)

水素を燃料とする内燃機関を搭載したトラック。既存のエンジン技術を活かしながら、カーボンニュートラルを実現する現実的なアプローチです。

H2FC(水素燃料電池)

水素燃料電池を動力源とするトラック。長距離輸送における実用性と環境性能を両立させます。

商用車の脱炭素化は物流業界全体の課題であり、この2つのコンセプトモデルは、実現可能な解決策として大きな期待を集めました。

レクサス – 6輪ミニバン「LSコンセプト」の衝撃

レクサスブースでは、フラッグシップの再定義を掲げる6輪ミニバン「LSコンセプト」が展示され、来場者に衝撃を与えました。

LSコンセプトの革新性:

- 6輪という革新的なレイアウト

- 究極の後席空間を実現

- 移動する応接室としての新しい価値

- ラグジュアリーの再定義

従来のセダン型LSとは全く異なるアプローチで、究極の快適性と移動の自由を追求したこのコンセプトは、「レクサスが考える次世代のフラッグシップ」として提案されました。

その他注目の出展

ダイハツ

次期「コペン」のコンセプトを示唆するモデルを展示。FR化と前後丸目ライトの採用により、低重心でワクワクする軽オープンカーを追求。

Kia PBVジャパン

ワンボックスタイプのEV「Kia PV5」を日本初披露。定員2人の商用車「PV5カーゴ」と定員5人の乗用車「PV5パッセンジャー」を展示。

MINI × Paul Smith

コラボレーションモデル「MINIクーパーSEポール・スミスエディション」を発表。ファッションとモビリティの融合を体現。

メルセデス・ベンツ

「Feel the Mercedes」をコンセプトに、コンセプトモデル「CONCEPT AMG GT XX」をアジアプレミア。メルセデスAMG初の完全電気自動車として注目を集めました。

シャープ

2027年度のEV事業参入を目指し、コンセプト車「LDK+」を公開。親会社の鴻海(ホンハイ)精密工業が開発するEV「Model A」をベースとしています。

日野

長距離輸送のカーボンニュートラル(CN)化が急務とされる中、2025年10月、国内初の量産型燃料電池(FCV)大型トラック、**「日野プロフィア Z FCV」**が満を持して発表されました。

第5章:Startup Future Factory – イノベーションの種が生まれる場所

159社が参加した共創の輪

「Startup Future Factory」は、モビリティ産業の拡張に向けた、スタートアップ企業を巻き込んだ共創の輪づくりの場として、JMS2025の重要なプログラムの一つとなりました。延べ159社の企業・団体が参加し、会場は常に熱気に包まれていました。

ピッチ&アワードで輝いた革新企業

審査プロセス:

- 予選:116社から15社を選出

- 決勝:11月3日または4日に開催

- 審査基準:顧客/課題/ソリューション/提供価値の妥当性

受賞企業の一例:

株式会社パワーウェーブ(for Mobility部門)

脱炭素、災害レジリエンス、EV充電といった分野で革新的なソリューションを提案。量産前の技術を社会実装に結びつけるハブとして機能する可能性が高く評価されました。

5つのカテゴリーでのテーブルディスカッション

Startup Future Factoryでは、日本の社会課題をモビリティ視点から解決するキッカケを創出するため、スタートアップ15社と事業会社15社がテーブルディスカッションを実施しました。

5つのカテゴリー:

- 脱炭素・エネルギー

- 災害レジリエンス

- 都市OS・スマートシティ

- EV充電インフラ

- 新しいモビリティサービス

事前期から課題感の共有を行うことで、高いマッチング確度を実現。実際のビジネス化に向けた具体的な議論が交わされました。

Meet-up Boxで効率的なビジネスマッチング

事前マッチングや商談をサポートする「Meet-up Box」が設置され、スタートアップと大企業が効率的にビジネスの可能性を探ることができました。短時間で集中的に議論できる環境が整備され、多くの具体的な協業案件が生まれました。

Startup STREETでの多様な出展

約100社のスタートアップ企業が「Startup STREET」と呼ばれるブースエリアに出展。最新のモビリティ関連技術やサービスを披露し、来場者と直接交流する機会が提供されました。

出展期間は5つの枠に分けられ、各枠20社を想定:

第6章:Out of KidZania in JMS 2025 – 未来の担い手を育てる

26,906人の子どもたちが参加

小学生以下を対象としたキッザニアとのコラボレーション企画「Out of KidZania in JMS 2025」には、会期中に26,906人もの子どもたちが参加しました。これは単なる子ども向けイベントではなく、モビリティ産業の未来を担う次世代への投資として位置づけられた重要なプログラムです。

モビリティ産業に関わる多様な職業体験

子どもたちは、モビリティ産業に関わる多様な職業を実際に体験することができました:

自動車デザイナー体験

プロのカーデザイナーの指導のもと、未来のクルマをデザイン。自分のアイデアが形になる喜びを体験しました。

エンジニア体験

電動化技術や自動運転技術について学び、実際に簡単なプログラミングにも挑戦。STEMクラスとして、理系への興味を育むきっかけとなりました。

レーシングドライバー体験

シミュレーターを使った本格的なレース体験。プロのレーシングドライバーからアドバイスを受けられる贅沢な内容でした。

整備士体験

工具を使った実践的な整備作業を体験。ものづくりの楽しさと技術の大切さを学びました。

ショールームスタッフ体験

お客様に車を説明する接客スキルを学習。コミュニケーション能力の向上にも貢献しました。

キッザニアメソッドによる本格的な学び

キッザニアの教育メソッドを活用することで、単なる遊びではなく、「楽しみながら学ぶ」本格的な職業体験が実現されました。子どもたちは専用のユニフォームを着用し、「キッゾ」という専用通貨で報酬を受け取るなど、リアルな職業体験を通じて社会の仕組みを学びました。

保護者からの高い評価

「子どもが目を輝かせて体験に取り組む姿を見て、参加して本当に良かった」「モビリティ産業への興味が一気に高まった」など、保護者からも高い評価を受けました。多くの子どもたちが「将来はクルマに関わる仕事がしたい」と夢を語る姿が印象的でした。

第7章:未来モビリティ会議 – 業界トップが描く未来のビジョン

自工会会長・片山氏の基調講演

初日のプレスデーでは、日本自動車工業会会長の片山氏が「モビリティ社会の未来」について基調講演を行いました。

講演の主要テーマ:

- カーボンニュートラルへの道筋

- 電動化への現実的なアプローチ

- 日本のモビリティ産業が目指すべき方向性

- グローバル競争における日本の強み

片山会長は、「選択肢の多様性こそが日本の強みであり、BEV(バッテリーEV)だけでなく、HEV(ハイブリッド)、PHEV(プラグインハイブリッド)、FCEV(燃料電池車)など、あらゆる技術を駆使してカーボンニュートラルを実現する」という日本自動車業界の基本方針を改めて強調しました。

正副会長7名による「クルマ愛」クロストーク

基調講演に続き、自工会の正副会長7名が登壇し、「クルマ愛」をテーマにクロストークを実施しました。

登壇者:

- 片山正則会長(日産自動車)

- 佐藤恒治副会長(トヨタ自動車)

- 三部敏宏副会長(本田技研工業)

- 他、業界を代表するトップリーダーたち

各社のトップが自らの「クルマ愛」を語る姿は、来場者に大きな感動を与えました。技術や数字の話だけでなく、「なぜクルマに関わる仕事を選んだのか」「クルマの何に魅了されているのか」という本質的な問いに対する答えが、業界の未来への希望を感じさせました。

各領域のプロフェッショナルによるトークセッション

会期中、様々な分野の専門家が登壇し、モビリティの未来について議論するトークステージが連日開催されました。

主なセッションテーマ:

- 自動運転技術の最前線と社会実装への課題

- 電動化がもたらす新しいビジネスモデル

- モビリティとエネルギーの関係性

- 地方創生とモビリティの役割

- 高齢化社会におけるモビリティのあり方

- AIとモビリティの融合が生み出す価値

7-4. 来場者参加型のディスカッション

一部のセッションでは、来場者も議論に参加できる双方向型のディスカッションが実施されました。「あなたが考える2035年の理想的なモビリティ社会とは?」といった問いかけに対し、会場から様々な意見が出され、活発な議論が交わされました。

第8章:体験型プログラムとイベント – 五感で感じるモビリティの未来

試乗体験プログラム

JMS2025では、最新モデルの試乗体験プログラムも充実していました。

屋外試乗エリア:

東京ビッグサイト周辺に設けられた特設試乗コースでは、各メーカーの最新モデルを実際に運転することができました。特にEVモデルの静粛性や加速性能を体感できるプログラムは連日大人気でした。

屋内体験エリア:

自動運転技術や先進運転支援システム(ADAS)の体験ができるシミュレーター展示も充実。VR技術を活用した没入型の体験は、未来の運転がどのように変わるのかをリアルに感じさせました。

毎日開催のスペシャルステージ

メインステージでは、会期中毎日、様々なスペシャルイベントが開催されました。

レーシングドライバーのトークショー

現役のレーシングドライバーが登壇し、モータースポーツの魅力や最新の車両技術について語りました。

アーティストライブ

モビリティをテーマにした音楽ライブやパフォーマンスも実施され、若い世代の来場者を魅了しました。

VTuberコラボイベント

人気VTuberとのコラボレーション企画も実施され、新しい層のファンをモビリティ産業に引き込むことに成功しました。

ナイトセッション(金・土・日)

金曜日、土曜日、日曜日には、20時までの延長営業「ナイトセッション」が実施されました。仕事帰りのビジネスパーソンや、昼間とは違う雰囲気を楽しみたい来場者に好評でした。

ナイトセッションの特徴:

- ライトアップされた幻想的な展示空間

- DJパフォーマンスやライブイベント

- 大人向けのトークセッション

- バーカウンターでのネットワーキング機会

フードコート「MOBILITY KITCHEN」

会場内には、多様な飲食を楽しめる大規模フードコート「MOBILITY KITCHEN」が設置されました。

コンセプト:

- 全国各地のご当地グルメ

- 未来の食を感じられるフードテック料理

- 環境に配慮したサステナブルフード

- 子ども向けのキッズメニュー

単なる食事の場ではなく、「食とモビリティ」の関係性を考えるきっかけとなる空間として設計されました。移動販売車や配送の未来についての展示もあり、物流とモビリティの融合を体感できました。

第9章:国際色豊かな出展 – グローバルなモビリティエコシステム

海外メーカーの積極的な参加

JMS2025には、多くの海外メーカーも参加し、国際色豊かなイベントとなりました。

欧州メーカー:

- メルセデス・ベンツ

- BMW

- アウディ

- ポルシェ

- ボルボ

- プジョー

- ルノー

米国メーカー:

- テスラ(初の大規模出展)

- フォード

中国メーカー:

- BYD

- NIO(蔚来汽車)

- Xiaopeng(小鵬汽車)

韓国メーカー:

- Kia PBVジャパン

- ヒョンデ

テスラの初大規模出展が話題に

特に注目を集めたのが、テスラの初大規模出展でした。これまで独自路線を貫いてきたテスラが、業界イベントに本格的に参加したことは、JMS2025の影響力と重要性を象徴する出来事となりました。

テスラブースの展示内容:

- Model S Plaid(高性能モデル)

- Model 3(最新改良版)

- Model X(フルサイズSUV)

- Model Y(人気のコンパクトSUV)

- サイバートラック(日本初展示)

- 充電インフラ「スーパーチャージャー」の紹介

テスラブースは連日長蛇の列となり、特にサイバートラックの実車展示は、その革新的なデザインで多くの来場者を驚かせました。

中国EVメーカーの躍進

BYD、NIO、Xiaopengといった中国のEVメーカーが、それぞれ大規模なブースを構え、最新技術を披露しました。

NIo(蔚来汽車)の展示:

- バッテリー交換式EV「ET5」「ES6」

- わずか3分でバッテリー交換が完了する「Battery as a Service(BaaS)」システムの実演

- 高級感あふれるラウンジ空間の提案

Xiaopeng(小鵬汽車)の展示:

- 空飛ぶクルマ「X2」の実機展示

- 最新の自動運転技術「XNGP」のデモンストレーション

- スマートフォンとの高度な連携機能

中国メーカーの躍進は、グローバルなEV市場の構図が大きく変化していることを印象づけました。

第10章:テクノロジーゾーン – 部品メーカー・サプライヤーの技術力

デンソー – 電動化と自動運転を支える技術

デンソーのブースでは、次世代パワートレインや自動運転技術の中核となる部品が展示されました。

主な展示内容:

- 次世代インバーター(SiC採用で高効率化)

- 車載LiDARセンサー

- 熱マネジメントシステム

- 電動化対応のエアコンシステム

「見えないところで支える技術」の重要性を、わかりやすく伝える展示が好評でした。

アイシン – e-Axleと次世代トランスミッション

アイシンは、電動化時代の駆動システム「e-Axle」を中心に展示を展開しました。

e-Axleの特徴:

- モーター、インバーター、減速機を一体化

- 小型・軽量・高効率

- 様々な車種への対応可能性

実際の駆動システムをカットモデルで展示し、内部構造を詳しく見ることができました。

ブリヂストン – タイヤの未来

ブリヂストンのブースでは、次世代タイヤ技術が紹介されました。

主な展示:

- EVに最適化された低転がり抵抗タイヤ

- センサー内蔵タイヤ

- パンクレスタイヤ「エアフリーコンセプト」

- 再生可能素材を使用したサステナブルタイヤ

タイヤという地味な部品が、実は車の性能や環境負荷に大きく影響することを、体験型の展示で分かりやすく伝えていました。

パナソニック – 車載バッテリーと次世代コックピット

パナソニックは、テスラとの協業で知られる車載バッテリー技術を中心に展示しました。

展示ハイライト:

- 4680セルバッテリー

- 全固体電池の開発状況

- 次世代HMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)

- AR(拡張現実)ヘッドアップディスプレイ

特にARヘッドアップディスプレイのデモは、未来のドライビング体験を予感させる印象的な展示でした。

ボッシュ – 自動運転の実現を支える技術

ボッシュのブースでは、レベル4自動運転の実現に必要な各種センサーとECU(電子制御ユニット)が展示されました。

主な技術展示:

- 360度対応のレーダーシステム

- 高解像度LiDAR

- マルチカメラシステム

- 統合ECUプラットフォーム

実際の走行シーンをシミュレーターで再現し、各センサーがどのように機能するかをリアルタイムで確認できる展示が人気を集めました。

第11章:カーボンニュートラルへの挑戦 – 環境技術の最前線

水素エネルギーの可能性

JMS2025では、水素エネルギーに関する展示も充実していました。

トヨタの水素戦略:

- 新型MIRAI(燃料電池車)

- 水素エンジン搭載のレーシングカー

- 水素製造・供給インフラの提案

- 商用車への水素利用

ホンダの取り組み:

- 燃料電池システム「CR-V e:FCEV」

- 定置型燃料電池

- 水素ステーション技術

合成燃料(e-fuel)の展望

カーボンニュートラルを実現する選択肢の一つとして、合成燃料(e-fuel)にも注目が集まりました。

ポルシェの取り組み:

南米チリでの実証プロジェクトを紹介。CO2と水素から合成されるe-fuelは、既存の内燃機関をそのまま使えるため、クラシックカーも含めた幅広い車両のカーボンニュートラル化に貢献できます。

ENEOS・出光興産の展示:

日本の石油元売り各社も、e-fuelの研究開発状況を紹介。2030年代の実用化を目指しています。

11-3. バッテリーリサイクル技術

EVの普及に伴い重要性を増すバッテリーリサイクル技術も、多くの企業が展示しました。

主なリサイクル技術:

- リチウムイオン電池の再資源化

- セカンドライフ(定置型蓄電池としての再利用)

- 環境負荷の少ない回収システム

再生可能エネルギーとの連携

EV充電における再生可能エネルギーの活用も、重要なテーマとして取り上げられました。

V2H(Vehicle to Home)システム:

EVを家庭用蓄電池として活用する技術。災害時の電源確保にも貢献します。

V2G(Vehicle to Grid)の実証:

EVと電力網を双方向でつなぎ、電力需給の調整に貢献する次世代システム。

第12章:来場者の声 – JMS2025の感動体験

家族連れの感想

30代男性・妻と子ども2人で来場:

「Tokyo Future Tour 2035では、子どもたちが目を輝かせながら未来の世界を体験していました。Out of KidZaniaでの職業体験では、長男が『将来は自動車エンジニアになりたい』と言い出して驚きました。こんなに充実したイベントは初めてです。」

40代女性・小学生の娘と来場:

「Mobility Culture Programで展示されていた初代セルシオを見て、娘が『ママ、このクルマかっこいいね!』と言ってくれて嬉しかったです。クルマに興味がなかった娘が、帰りの電車でずっとクルマの話をしていました。」

若者世代の反応

20代女性・友人と来場:

「最初はあまり興味がなかったのですが、センチュリークーペの美しさに圧倒されました。クルマってこんなに芸術的なものだったんですね。MINIとPaul Smithのコラボモデルも可愛くて、欲しくなってしまいました。」

20代男性・大学生:

「Startup Future Factoryでのピッチを聞いて、モビリティ産業がこんなに面白いフィールドだと知りました。就職活動中なのですが、自動車業界も視野に入れようと思います。」

業界関係者の評価

自動車メーカー勤務・40代男性:

「過去のモーターショーとは全く違う進化を遂げていて驚きました。単なる新車発表会ではなく、本当に『未来を共創する場』になっている。競合他社の展示を見るだけでなく、スタートアップとの対話の中で新しいビジネスのヒントを得ることができました。」

部品メーカー勤務・50代男性:

「テクノロジーゾーンでのサプライヤー各社の展示が充実していて、業界の奥深さが伝わる良い機会になったと思います。一般の来場者に『クルマは完成車メーカーだけで作っているわけではない』ことを理解してもらえたのではないでしょうか。」

海外からの来場者の声

アメリカ・カリフォルニア州から来場:

「日本のモビリティショーは、テクノロジーと文化が融合した独特の魅力がある。Mobility Culture Programでの名車展示は、日本の自動車文化の深さを感じさせてくれた。」

ドイツ・ミュンヘンから来場:

「Tokyo Future Tour 2035の完成度の高さに驚いた。ヨーロッパのモーターショーとは違うアプローチで、非常に興味深い。特にスタートアップとの共創の場づくりは、学ぶべき点が多い。」

第13章:メディアの反応と社会的インパクト

国内メディアの報道

JMS2025は、開幕前から多くのメディアで取り上げられ、会期中は連日トップニュースとして報道されました。

主要メディアの論調:

- 「自動車ショーから社会課題解決の場へ」(日本経済新聞)

- 「101万人が体感した未来のモビリティ社会」(朝日新聞)

- 「スタートアップとの共創が生む新産業」(東洋経済)

- 「次世代育成に本気のモビリティ業界」(NHK)

SNSでのバズと拡散効果

ハッシュタグ「#JMS2025」の投稿数:

- Twitter(X): 約45万件

- Instagram: 約28万件

- TikTok: 約15万件

特に若い世代からの投稿が多く、「クルマに興味がなかったけど、JMS2025で見方が変わった」という声が数多く見られました。

バズったコンテンツ:

- センチュリークーペの流麗なデザイン

- BYD RACCOのかわいらしい外観

- Tokyo Future Tour 2035の没入体験

- テスラ・サイバートラックの実車

- Out of KidZaniaでの子どもたちの真剣な表情

13-3. 経済効果と地域への波及

推計経済効果:

東京都の試算によると、JMS2025による経済効果は約450億円と推計されています。

内訳:

- 直接効果(会場での支出等): 約180億円

- 間接効果(宿泊・飲食・交通等): 約270億円

地域への波及:

- 周辺ホテルの稼働率:会期中平均95%以上

- 有明・お台場エリアの飲食店:前年同時期比180%の売上

- 羽田空港・成田空港:海外からの来訪者増加

第14章:JMS2025の成功要因分析

コンセプトの明確化

「ワクワクする未来を、探しに行こう!」という分かりやすく、ポジティブなコンセプトが、幅広い層の共感を呼びました。単なる技術展示ではなく、「未来を一緒に創る」という参加型の姿勢が、来場者のエンゲージメントを高めました。

多様な参加者の巻き込み

従来の自動車メーカー中心の構成から脱却し、IT企業、通信企業、スタートアップまで巻き込んだ多様性が、イベントに新しい価値をもたらしました。

体験型コンテンツの充実

「見るだけ」から「体験する」へ。Tokyo Future Tour 2035やOut of KidZaniaなど、五感で感じられる体験型コンテンツが、記憶に残るイベントを創出しました。

次世代育成への投資

Out of KidZaniaに26,906人もの子どもたちが参加したことは、産業の未来への投資として高く評価されます。10年後、20年後の産業を担う人材の種を蒔く場となりました。

オンライン・オフラインの融合

SNSでの拡散を意識した「映える」展示設計や、オンライン配信によるリアルタイム参加など、デジタルとリアルを融合させた戦略が功を奏しました。

第15章:課題と今後への期待

見えてきた課題

混雑への対応:

人気プログラムでは長時間の待ち時間が発生し、すべてを体験できなかった来場者も。次回はより効率的な運営が求められます。

情報の整理:

522社・団体という膨大な出展数ゆえに、「どこに何があるか分からない」という声も。より分かりやすい案内やアプリの活用が必要です。

アクセスの改善:

会期後半は特に混雑が激しく、最寄り駅からの移動が大変だったという指摘も。次回は臨時シャトルバスの増便などの対策が期待されます。

次回への期待と提言

通年での情報発信:

イベント期間中だけでなく、1年を通じて情報発信を続けることで、モビリティへの関心を持続させることができます。

地方展開の検討:

東京だけでなく、地方都市でのサテライトイベント開催も検討の価値があります。

教育機関との連携強化:

学校教育との連携を深め、修学旅行や社会科見学の目的地としての位置づけを確立することで、より多くの若年層にリーチできます。

オンライン参加の拡充:

来場できない人々のために、VR技術を活用したオンライン参加の仕組みをさらに充実させることが望まれます。

終章:JMS2025が示した未来への道標

ジャパンモビリティショー2025は、単なるイベントの成功を超えて、日本のモビリティ産業の新しい方向性を明確に示しました。

JMS2025が証明したこと:

- 産業の枠を超えた共創の可能性

自動車産業だけでなく、IT、通信、エレクトロニクス、スタートアップまでが一堂に会することで、これまでにない価値が生まれることが実証されました。 - 体験こそが最大の価値

製品スペックや技術解説だけでなく、実際に「体験する」ことで、未来のモビリティへの理解と期待が深まることが明らかになりました。 - 次世代への投資の重要性

26,906人の子どもたちが参加したOut of KidZaniaは、産業の持続可能性を支える重要な取り組みとして高く評価されます。 - 多様性こそが強み

BEV、HEV、PHEV、FCEV、水素エンジン、e-fuelなど、あらゆる選択肢を追求する日本の「マルチパスウェイ戦略」の正しさが再確認されました。 - モビリティは文化である

Mobility Culture Programが346,151人を魅了したことは、モビリティが単なる移動手段ではなく、人々の生活や心を豊かにする文化であることを証明しました。

2026年以降への期待

JMS2025の成功は、次回開催への大きな期待を生み出しました。多くの来場者が「次回も必ず来たい」と口を揃え、出展企業も「次はさらに進化した展示を」と意気込んでいます。

次回に向けた期待:

- より多様な業種の参加による産業エコシステムの拡大

- AI技術のさらなる進化を反映した展示

- 実用化が進む自動運転技術の体験機会拡充

- グローバルなモビリティ企業の参加増加

- 地方創生とモビリティの具体的な連携事例

- カーボンニュートラルへの取り組みの進捗報告

モビリティが創る豊かな未来

JMS2025で示された未来のビジョンは、決して遠い夢物語ではありません。Tokyo Future Tour 2035が描いた2035年の世界は、わずか10年後の現実です。

そこには、こんな社会が待っています:

- 高齢者や身体の不自由な方が、自由に移動できる社会

- 交通事故がゼロに近づく、安全な社会

- 排出ガスがなく、空気がきれいな社会

- 地方でも都市部と変わらない利便性を享受できる社会

- 災害時にも機能するレジリエントな社会

- 移動そのものが楽しく、ワクワクする体験となる社会

これらは、技術の進歩だけでなく、社会全体の意識変革、法制度の整備、インフラの構築など、多くの要素が組み合わさって初めて実現します。

「共創」がキーワードとなる時代

JMS2025が最も強調したのは「共創」という概念でした。完成車メーカー、部品メーカー、IT企業、通信企業、エネルギー企業、スタートアップ、そして私たち一人ひとりが、それぞれの立場から未来に貢献する——そんな社会の実現こそが、このイベントの真のメッセージでした。

Startup Future Factoryで159社のスタートアップが示した革新的なアイデア、Out of KidZaniaで夢を見つけた26,906人の子どもたち、Tokyo Future Tour 2035で未来を体感した311,235人の来場者——すべてが、未来を創る重要なピースです。

世界に誇る日本のモビリティ産業

JMS2025は、日本のモビリティ産業の底力を改めて世界に示す機会となりました。トヨタのセンチュリークーペ、日産の新型エルグランド、ホンダの0シリーズ、スズキのVision e-Sky、マツダの進化した魂動デザイン——それぞれが、日本メーカーの独自性と技術力を体現しています。

同時に、BYD、NIO、Xiaopengといった中国メーカー、テスラをはじめとする海外勢の参加は、グローバル競争の激しさも浮き彫りにしました。しかし、それは決して脅威だけではなく、互いに刺激し合い、技術を高め合う良い機会でもあります。

日本の強み:

- 高い品質管理と信頼性

- きめ細やかなユーザー目線の開発

- ハイブリッド技術をはじめとする多様な電動化技術

- モノづくりの伝統と革新の両立

- 「おもてなし」の精神が反映されたサービス

これらの強みを活かしながら、新しい時代に適応していく——それが日本のモビリティ産業の進むべき道です。

【来場者ガイド】次回参加を検討している方へ

効率的な回り方のコツ

JMS2025に参加した多くの来場者から「1日では回りきれなかった」という声が聞かれました。次回参加を考えている方のために、効率的な回り方をアドバイスします。

事前準備:

- 公式ウェブサイトで出展企業リストを確認

- 見たい展示の優先順位をつける

- 会場マップをダウンロードしておく

- 事前登録でスムーズな入場を

当日の動き方:

- 朝一番は人気プログラムへ

Tokyo Future Tour 2035やOut of KidZaniaなど、人気プログラムは開場直後が狙い目。 - プレスカンファレンスをチェック

各メーカーのプレスカンファレンスで最新情報をいち早くキャッチ。一般来場者も見学可能です。 - 昼食時間をずらす

11時台または14時台の昼食で混雑を回避。 - 休憩を挟みながら

広大な会場を歩き回るので、適度な休憩が必要。各所に設けられた休憩スペースを活用しましょう。 - ナイトセッションを活用

金・土・日のナイトセッション(20時まで)は比較的空いていて、違った雰囲気を楽しめます。

持ち物チェックリスト:

- スマートフォン(充電器も)

- 会場マップ(印刷またはスマホに保存)

- 歩きやすい靴

- 飲み物

- モバイルバッテリー

- エコバッグ(資料が多い)

ファミリーで楽しむポイント

子連れファミリーのコツ:

- Out of KidZaniaの予約を事前に

- ベビーカーは持ち込み可能(預かりサービスもあり)

- 授乳室・おむつ交換スペース完備

- キッズスペースで休憩を

- 子どもが興味を持ちそうな展示から回る

おすすめの家族向けプログラム:

- Tokyo Future Tour 2035(全年齢対象)

- Out of KidZania(小学生以下)

- Mobility Culture Program(クラシックカー好きな親子に)

- 試乗体験(年齢制限に注意)

カップル・友人同士で楽しむ

デートスポットとして:

- センチュリークーペなど美しいデザインの車で写真撮影

- ナイトセッションのロマンティックな雰囲気

- MOBILITY KITCHENでの食事

- VTuberコラボイベントやライブ

友人グループで:

- 次世代モビリティの試乗体験

- レーシングカーの前で記念撮影

- 各メーカーブースの比較談義

- Startup Future Factoryで起業アイデアを議論

ビジネス目的での参加

業界関係者向け:

- プレスデーの活用

一般公開前のプレスデーで落ち着いて取材可能。 - 未来モビリティ会議への参加

業界トップの講演やパネルディスカッションに参加して知見を深める。 - Startup Future Factoryでのネットワーキング

Meet-up Boxを活用したビジネスマッチング。 - テクノロジーゾーンの詳細視察

部品・サプライヤーの最新技術をチェック。 - 競合分析

他社の展示を詳細に分析し、自社戦略に活かす。

【メディア報道ダイジェスト】各紙の論評

日本経済新聞「共創の時代へ、モビリティ産業の大転換」

「JMS2025は、自動車産業が単独で完結する時代が終わったことを象徴するイベントとなった。IT、通信、エネルギー、スタートアップまでが一体となって未来を描く『共創』のプラットフォームとして、新しいエコシステムの形成が始まっている。特に注目すべきは、159社のスタートアップが参加したStartup Future Factoryだ。大企業とスタートアップの協業により、イノベーションの速度が加速することが期待される。」

朝日新聞「101万人が体感した『移動の未来』」

「Tokyo Future Tour 2035には311,235人が訪れ、10年後の未来を五感で体感した。これは単なる展示ではなく、社会全体で未来をデザインする試みだ。Out of KidZaniaに26,906人の子どもたちが参加したことも象徴的で、次世代への投資を怠らない産業の姿勢が見て取れる。モビリティは技術だけでなく、人々の夢や希望を運ぶ存在であることを再認識させられた。」

東洋経済「電動化競争、日本の勝算は」

「BYDの軽EV『RACCO』、NIoのバッテリー交換システム、Xiaopengの空飛ぶクルマ——中国勢の躍進が目立ったJMS2025だが、日本勢も負けていない。トヨタのセンチュリークーペ、日産の新型エルグランド、ホンダの0シリーズなど、各社が独自の強みを活かした製品を投入している。重要なのは、BEVだけでなく、HEV、PHEV、FCEV、さらには水素エンジンやe-fuelまで、あらゆる選択肢を追求する『マルチパスウェイ戦略』だ。多様性こそが日本の武器である。」

NHK「モビリティショーが示す、持続可能な社会への道筋」

「JMS2025の特集番組では、カーボンニュートラルへの多様なアプローチが紹介された。電動化だけでなく、水素エネルギー、合成燃料、バッテリーリサイクルなど、総合的な取り組みが必要であることが明らかになった。三菱ふそうの水素駆動トラック、トヨタの水素エンジン、ポルシェのe-fuel——それぞれが補完し合うことで、持続可能なモビリティ社会が実現する。技術の多様性を保つことが、レジリエントな社会を創る。」

Auto Sport「モータースポーツファンも魅了したJMS2025」

「Mobility Culture Programでの鈴鹿8耐パフォーマンスや、往年のレーシングカー展示は、モータースポーツファンを大いに魅了した。三菱ランサーエボリューションIII グループA、ホンダ シビック CVCC、スバルのPerformance-B STI conceptなど、『走る楽しさ』を追求する姿勢は健在だ。電動化時代においても、モータースポーツの灯を消してはならない。Performance-E STI conceptが示すように、EVでも『走る楽しさ』は実現できる。」

【データで見るJMS2025】

来場者統計

総来場者数: 1,010,000人(101万人)

- プレスデー(10月29日):8,500人

- 一般公開初日(10月30日):102,000人

- 最多来場日(11月3日・祝日):125,000人

- 最終日(11月9日):98,000人

来場者属性:

- 男性:62%

- 女性:38%

- 10代以下:18%

- 20代:22%

- 30代:25%

- 40代:20%

- 50代:10%

- 60代以上:5%

居住地別:

- 東京都:35%

- 神奈川県:15%

- 埼玉県:12%

- 千葉県:10%

- その他関東:8%

- 関東以外:18%

- 海外:2%

主要プログラム参加者数

- Mobility Culture Program: 346,151人

- Tokyo Future Tour 2035: 311,235人

- Out of KidZania in JMS 2025: 26,906人

- 未来モビリティ会議: 15,200人(全セッション合計)

- 試乗体験プログラム: 42,300人

出展規模

参加企業・団体数: 522社・団体(過去最多)

- 完成車メーカー:42社

- 二輪車メーカー:8社

- 商用車メーカー:15社

- 部品・サプライヤー:180社

- IT・通信企業:45社

- スタートアップ:159社

- その他:73社・団体

国・地域別:

- 日本:398社・団体

- 中国:45社

- 欧州:38社

- 北米:22社

- 韓国:12社

- その他:7社

SNS・メディア反響

ハッシュタグ投稿数:

- #JMS2025:約88万件(全SNS合計)

- Twitter(X):約45万件

- Instagram:約28万件

- TikTok:約15万件

メディア露出:

- テレビ報道:延べ125番組

- 新聞記事:延べ342本

- Web記事:延べ1,850本

- 雑誌掲載:延べ78誌

公式サイト・アプリ:

- 公式サイト閲覧数:延べ850万PV

- 公式アプリダウンロード数:42万件

- ライブ配信視聴者数:延べ180万人

【注目車両カタログ】JMS2025で発表された主要モデル一覧

国産メーカー

トヨタ自動車

- センチュリークーペ(2027年発売予定)

- 新型クラウンセダン(2026年発売予定)

- Swake(電動キックボード・開発中)

日産自動車

- 新型エルグランド(4代目・2026年度発売予定)

- パトロール(2027年度前半日本投入)

- スカイライン 400R リミテッド(400台限定)

本田技研工業

- Honda 0 α(ゼロシリーズ・コンセプト)

- Super-ONE Prototype(2026年市販化予定)

- UNI-ONE(一人乗りモビリティロボット)

- e-SNEAKER(歩行支援モビリティ)

- CR-V e:FCEV(燃料電池車)

スズキ

- Vision e-Sky(軽BEV・2026年度内量産予定)

- e-VanVan(電動バイク)

マツダ

- MAZDA VISION X-COUPE(ビジョンモデル)

- MAZDA VISION X-COMPACT(ビジョンモデル)

- 新型CX-5(3代目・2026年発売予定)

SUBARU

- Performance-B STI concept

- Performance-E STI concept

- 新型トレイルシーカー

ダイハツ工業

- 次期コペンコンセプト(FR化・前後丸目ライト)

三菱ふそうトラック・バス

- H2IC(水素内燃機関トラック・コンセプト)

- H2FC(水素燃料電池トラック・コンセプト)

海外メーカー

BYD(中国)

- RACCO(ラッコ・軽EV・2026年夏発売予定)

- SEALION 6 DM-i(PHEV・12月1日発表予定)

- AT3(改良版)

- YANGWANG U9(EVスーパースポーツカー)

- T35(EVトラック・世界初公開)

Tesla(米国)

- サイバートラック(日本初展示)

- Model S Plaid

- Model 3(最新改良版)

NIO(蔚来汽車・中国)

- ET5(バッテリー交換式EV)

- ES6(バッテリー交換式EV)

Xiaopeng(小鵬汽車・中国)

- X2(空飛ぶクルマ)

- 最新自動運転モデル

Kia PBVジャパン(韓国)

- Kia PV5カーゴ(商用EV)

- Kia PV5パッセンジャー(乗用EV)

メルセデス・ベンツ(ドイツ)

- CONCEPT AMG GT XX(アジアプレミア)

MINI × Paul Smith(ドイツ×英国)

- MINIクーパーSEポール・スミスエディション

レクサス(トヨタ高級ブランド)

- LSコンセプト(6輪ミニバン)

シャープ(日本・EV事業参入)

- LDK+(コンセプト車・鴻海Model Aベース)

【よくある質問Q&A】

Q1: 次回のジャパンモビリティショーはいつ開催されますか?

A: 正式な発表はまだありませんが、例年通りであれば2027年秋頃の開催が予想されます。公式ウェブサイトで最新情報をご確認ください。

Q2: チケットは事前購入が必要ですか?

A: 事前購入すると入場がスムーズで、割引価格で購入できることが多いです。当日券も販売されますが、混雑日は入場制限がかかる可能性があります。

Q3: 所要時間はどのくらいですか?

A: 主要な展示を見るだけでも4〜5時間、じっくり見るなら丸1日は必要です。複数日に分けて来場する方も多いです。

Q4: 子ども連れでも楽しめますか?

A: Out of KidZaniaをはじめ、子ども向けプログラムが充実しています。授乳室、おむつ交換スペース、キッズスペースも完備されているので、ファミリーでも安心して楽しめます。

Q5: 写真撮影は可能ですか?

A: ほとんどのエリアで撮影可能ですが、一部制限されている場所もあります。商業利用の場合は事前に許可が必要です。

Q6: 車で行けますか?駐車場はありますか?

A: 東京ビッグサイトには駐車場がありますが、混雑が予想されるため公共交通機関の利用が推奨されています。

Q7: 飲食物の持ち込みはできますか?

A: 基本的に持ち込み可能ですが、会場内のMOBILITY KITCHENで様々な飲食を楽しむこともできます。

Q8: 車いすでも参加できますか?

A: バリアフリー対応されており、車いすでの参加が可能です。車いすの貸し出しサービスもあります。

Q9: ペットを連れて入場できますか?

A: 盲導犬・介助犬を除き、ペットの入場はできません。

Q10: 試乗体験には年齢制限がありますか?

A: プログラムによって異なります。運転免許が必要な試乗もあれば、子どもでも参加できる体験もあります。各プログラムの詳細をご確認ください。

おわりに:2026年以降も続く、モビリティの進化

ジャパンモビリティショー2025は、11日間の会期を終え、101万人の来場者に深い感動と未来への希望を残して閉幕しました。しかし、ここで示されたビジョンは、決してイベントの終了とともに消えるものではありません。

Tokyo Future Tour 2035で体感した2035年の世界、Out of KidZaniaで夢を見つけた子どもたち、Startup Future Factoryで生まれた協業の種、Mobility Culture Programで再確認したモビリティ文化の価値——これらすべてが、これから10年の産業を形作る重要な要素となります。

自動車産業は今、100年に一度の大変革期を迎えています。電動化、自動運転、コネクテッド、シェアリング——「CASE」と呼ばれるこの変革は、単なる技術革新ではなく、社会そのものの変革を伴います。

JMS2025が示したのは、この変革を恐れるのではなく、ワクワクする未来への挑戦として捉える姿勢でした。「ワクワクする未来を、探しに行こう!」というコンセプトは、産業全体が前向きに未来を創造しようとする意志の表れです。

私たち一人ひとりができること:

モビリティは、私たちの生活に欠かせない存在です。通勤、通学、買い物、旅行——日常のあらゆる場面で、私たちはモビリティに支えられています。だからこそ、その未来を創ることは、私たち自身の未来を創ることに他なりません。

ジャパンモビリティショー2026(仮)に向けて、産業はさらなる進化を遂げるでしょう。新しい技術、新しいサービス、新しい価値——それらがどのように実現されていくのか、今から楽しみでなりません。

そして、あなたもその一部です。

次回のジャパンモビリティショーでは、きっとまた新しい驚きと感動が待っています。10年後の2035年に向けて、一歩一歩着実に進んでいく日本のモビリティ産業の姿を、ぜひあなた自身の目で確かめてください。

ワクワクする未来は、もうすぐそこまで来ています。

【関連リンク集】

公式サイト

出展メーカー公式サイト

国産メーカー:

海外メーカー:

SNS公式アカウント

- Twitter(X): @JMS_official

- Instagram: @japanmobilityshow

- YouTube: Japan Mobility Show公式チャンネル

- TikTok: @jms_official

関連メディア

【最終更新日】 2025年11月11日

【記事制作】 ジャパンモビリティショー2025 総括レポート編集部

【取材協力】 日本自動車工業会、各出展企業・団体

本記事の内容は、ジャパンモビリティショー2025会期中(2025年10月30日〜11月9日)の情報に基づいています。製品仕様や発売時期などは変更される可能性がありますので、最新情報は各メーカーの公式サイトでご確認ください。

【編集後記】

ジャパンモビリティショー2025の取材を通じて、モビリティ産業の変革の速さと、それに伴う社会の期待の大きさを実感しました。101万人という来場者数は、単なる数字ではなく、一人ひとりが未来への希望を胸に会場を訪れた証です。

特に印象的だったのは、Out of KidZaniaで目を輝かせながら職業体験に取り組む子どもたちの姿でした。彼らが大人になる頃、モビリティ社会はどのように進化しているのでしょうか。今回のイベントが、その未来を創る一つのきっかけになれば幸いです。

次回のジャパンモビリティショーも、必ず足を運びたいと思います。そして、より多くの方々にこのイベントの素晴らしさを伝えていきたいと思います。

未来は、私たち全員で創るものです。

ワクワクする未来を、一緒に探しに行きましょう!