自動車産業に吹き始めた変革の風

「ソフトウェアが世界を食い尽くす」—かつてシリコンバレーの投資家マーク・アンドリーセンが放ったこの言葉が、今、自動車産業で現実となりつつあります。

2025年度内(早ければ年内)に発売予定のトヨタ新型RAV4は、単なるモデルチェンジを超えた歴史的な転換点となるでしょう。なぜなら、この車両にトヨタのソフトウェア開発プラットフォーム「Arene(アリーン)」が初めて搭載されるからです。トヨタ自動車のグループ会社であるウーブン・バイ・トヨタ株式会社(WbyT)が発表したこのニュースは、自動車業界に大きな波紋を広げています。

本記事では、新型RAV4の話題を入り口に、「SDV(ソフトウェア定義車両)」と「Arene」という2つのキーワードを深掘りします。これらの技術が、なぜ単なる新車発表以上の意義を持つのか、そしてどのように私たちのカーライフを、ひいては社会全体を変革する可能性を秘めているのかを解説します。

従来のクルマづくりからの脱却 – ハードウェア中心からソフトウェア中心へ

クルマづくりの常識が変わる

これまでの自動車産業では、「いかに優れたハードウェア(車体、エンジン、足回りなど)を開発するか」が競争の中心でした。一度完成した車は、基本的に購入時の性能や機能が固定され、大きな進化を遂げることはありませんでした。

しかし、デジタル化の波は自動車産業にも確実に押し寄せています。現代の高級車には100個以上のECU(電子制御ユニット)が搭載され、数千万行にも及ぶソフトウェアコードによって制御されています。そして今、そのソフトウェアの役割がさらに拡大し、クルマの価値を決定づける主要因子となりつつあるのです。

「ものづくり」から「コトづくり」へのシフト

トヨタは長年、「ものづくり」の優位性で世界市場をリードしてきました。トヨタ生産方式に代表される高効率な生産体制と品質管理は、同社の強みでした。しかし今、トヨタは「ものづくり」から「コトづくり」へとその軸足を移しつつあります。

「コトづくり」とは、単にモノを売るだけでなく、その製品を通じて顧客に体験価値を提供し続けることです。クルマでいえば、購入後も進化し続け、顧客の生活や移動体験をより豊かにし続けることを意味します。

この変革の核となるのが「SDV(ソフトウェア定義車両)」であり、それを実現するプラットフォームが「Arene」なのです。

SDV(ソフトウェア定義車両)とは – スマホのように進化するクルマの未来

SDVの基本概念

SDVとは「Software Defined Vehicle(ソフトウェア定義車両)」の略称です。簡潔に言えば、「ハードウェアではなく、ソフトウェアによって機能や性能が定義され、また進化するクルマ」を指します。

従来の車はハードウェア主導で設計され、そのハードウェアを動かすためにソフトウェアが付随するという構造でした。一方SDVでは、この関係が逆転します。まずソフトウェアありきで設計が行われ、そのソフトウェアを最大限に活かすためのハードウェアが選ばれるのです。

SDVの特徴と利点

SDVの最大の特徴は、購入後も進化し続けることです。これは私たちが日常使うスマートフォンと同じ原理です。スマホはOSやアプリのアップデートによって、購入後も新機能が追加されたり、性能が向上したりしますが、SDVはこれをクルマで実現します。

SDVがもたらす主な利点は以下の通りです:

- 機能のアップデート:最新の運転支援システムや安全機能、エンターテインメント機能などが、OTA(Over The Air)によるソフトウェアアップデートで追加可能に。

- パフォーマンスの最適化:エンジン制御やEV走行の電力効率など、クルマの基本性能が継続的に最適化され、燃費向上や走行性能アップが期待できます。

- カスタマイズ性の向上:ドライバーの好みや使用状況に応じて、車の動作や反応をカスタマイズすることが可能に。例えば、スポーツ走行とエコ走行のモードを、より細かく調整できるようになります。

- 新しいビジネスモデルの創出:サブスクリプション型のサービス提供など、これまでにない収益モデルが生まれる可能性があります。例えば、必要な時だけ特定の機能を「購入」するようなモデルも考えられます。

- データ活用による進化:実際の走行データを収集・分析することで、より精度の高い機能改善やサービス提供が可能になります。

世界の自動車メーカーのSDV戦略

SDVへの移行は、トヨタだけでなく世界の自動車メーカーが取り組む重要課題となっています。

ドイツのフォルクスワーゲングループは「VW.OS」、メルセデス・ベンツは「MB.OS」、ゼネラルモーターズは「Ultifi」といった独自のソフトウェアプラットフォームを開発中です。特にテスラは早くからソフトウェア重視の戦略を採用し、OTAアップデートで常に車を進化させる仕組みを構築してきました。

こうした中、日本の自動車メーカーも遅れを取るまいと、ソフトウェア開発能力の強化に注力しています。トヨタの「Arene」は、その最前線に位置する取り組みと言えるでしょう。

Arene(アリーン)とは – トヨタのSDV戦略を支える中核技術

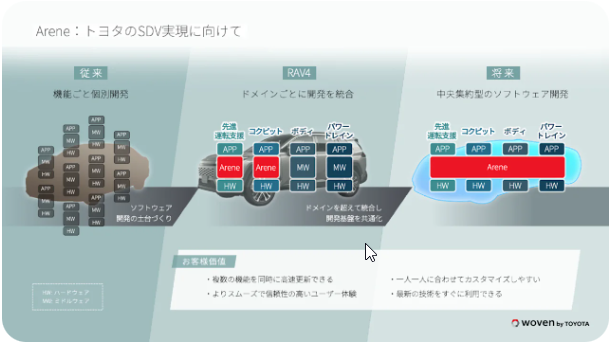

近年、自動車業界は「CASE(Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric)」と呼ばれる大変革期にあり、その中でも特に注目されているのが「SDV(Software Defined Vehicle:ソフトウェア定義車両)」という概念です。トヨタ自動車は、このSDVを実現するための重要な取り組みとして、車載ソフトウェアプラットフォーム「Arene(アリーン)」の開発を推進しています。

Areneの基本概念と役割

「Arene(アリーン)」は、トヨタがSDVを実現するために開発したソフトウェア開発プラットフォームです。言わば、「クルマのソフトウェアを作るための高性能工場」と例えることができます。

Areneの役割は単にプログラムを書く環境を提供するだけではありません。トヨタが長年培ってきた「ものづくり」のノウハウをソフトウェア開発に応用し、高品質なソフトウェアを効率的に開発・生産・運用するための総合的な仕組みです。

Areneのテクニカル詳細

Areneは主に以下のような技術的特徴を持ちます:

- クラウドネイティブな開発環境:最新のクラウド技術を活用し、地理的に分散したチームでも効率的な共同開発が可能です。

- コンポーネントベースのアーキテクチャ:再利用可能なソフトウェアコンポーネントを活用することで、開発の効率化と品質向上を図ります。

- シミュレーション環境の統合:仮想環境でソフトウェアをテストできるため、実車での検証前に多くの問題を発見・解決できます。

- AIと機械学習の活用:走行データの分析や機能の最適化にAIを活用し、継続的な改善を実現します。

- セキュリティ対策の強化:サイバーセキュリティを最重要視し、脆弱性への対応を迅速に行える設計になっています。

Areneの技術的特徴

Areneは、単なるOS(オペレーティングシステム)というよりも、ソフトウェア開発キット(SDK)、各種開発ツール、API(Application Programming Interface)群、そして実行環境を含む包括的なソフトウェア開発プラットフォームと表現するのがより正確です。主な技術的特徴は以下の通りです。

ハードウェアとソフトウェアの分離・抽象化

Areneの基本的な設計思想は、車両のハードウェア(センサー、アクチュエーター、ECUなど)と、その上で動作するアプリケーションソフトウェアを分離することです。これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- 開発の効率化: ソフトウェア開発者は、特定のハードウェアに深く依存することなく、より抽象化されたレイヤーでアプリケーションを開発できます。これにより、異なる車種やモデル間でのソフトウェアの再利用性が向上し、開発期間の短縮とコスト削減に繋がります。

- 柔軟性の向上: ハードウェアの進化に合わせてソフトウェアを柔軟に対応させることが可能になります。また、将来的に新しいハードウェアが登場した場合でも、Areneがその差異を吸収することで、既存のアプリケーションへの影響を最小限に抑えることができます。

OTA (Over-The-Air) ソフトウェアアップデート

SDVの核となる技術の一つがOTAです。Areneは、セキュアで信頼性の高いOTA機能を提供することを目指しています。

- 機能: インフォテインメントシステムから、運転支援システム、さらにはパワートレイン制御など、車両の幅広い機能に対してソフトウェアアップデートを無線経由で配信します。

- メリット:

- 機能追加・向上: 販売後も新しい機能を追加したり、既存機能を改善したりできます。

- 不具合修正: リコールに至るようなソフトウェアの不具合も、迅速かつ効率的に修正できます。

- セキュリティ強化: 新たなサイバーセキュリティの脅威に対して、ソフトウェアパッチを適用し、車両を保護します。

- セキュリティ: OTAにおけるデータの完全性、機密性、そして更新プロセスの安全性を確保するため、強力な暗号化技術、電子署名、セキュアブートなどの技術が用いられます。

車両APIとSDK (Software Development Kit)

Areneは、車両の様々な機能やデータにアクセスするための標準化された車両APIを提供します。これにより、トヨタ自身だけでなく、サードパーティの開発者も革新的なアプリケーションやサービスを開発しやすくなります。

SDKは、この車両APIを利用して効率的にソフトウェアを開発するための一連のツール、ライブラリ、ドキュメントなどを含みます。

- 開発の促進: 標準化されたAPIと使いやすいSDKにより、開発者は車両の複雑な制御を意識することなく、アプリケーションロジックの開発に集中できます。

- エコシステムの構築: サードパーティが参入しやすくなることで、多様なアプリケーションやサービスが生まれ、クルマの価値が向上するエコシステムの構築を目指しています。例えば、より高度な音声認識、ナビゲーション連携、エネルギーマネジメントシステムなどが考えられます。

開発環境とツール

Areneは、最新のソフトウェア開発手法を取り入れた効率的な開発環境を提供します。

- アジャイル開発とDevOps: 短いサイクルでの開発とテストを繰り返すアジャイル開発手法や、開発と運用を連携させるDevOpsの考え方を取り入れ、迅速な市場投入と継続的な改善を目指します。

- 仮想化・シミュレーション: 物理的な車両やテストコースがなくても、コンピュータ上で車両の挙動をシミュレーションできる仮想テスト環境を提供します。これにより、開発の初期段階から多くのテストケースを実施でき、品質向上と開発期間短縮に貢献します。

- データ駆動型開発: 車両から収集される実走行データを分析し、機能改善や新機能開発に活かすデータ駆動型のアプローチを推進します。「カイゼン」の精神をソフトウェア開発にも適用します

セキュリティ

SDVにおいては、外部ネットワークとの接続が常態化するため、サイバーセキュリティの確保が極めて重要になります。Areneは、設計段階からセキュリティを考慮した「セキュリティ・バイ・デザイン」のアプローチを取り入れています。

- 多層防御: 車両ネットワーク、ECU、ソフトウェアの各レイヤーでセキュリティ対策を施します。

- 侵入検知・防御システム: 不正なアクセスや攻撃を検知し、防御する仕組みを備えます。

- セキュアな通信: 車両内外の通信は暗号化され、データの盗聴や改ざんを防ぎます。

Areneが目指す目標

ウーブン・バイ・トヨタ株式会社によれば、Areneの開発には主に3つの目標があります:

- 高品質なソフトウェアの量産:自動車のように安全性が最重要視される製品では、ソフトウェアの品質管理が不可欠です。Areneは、トヨタの品質管理のノウハウをソフトウェア開発にも適用します。

- 開発スピードの向上:従来の自動車開発は、構想から市場投入まで数年を要するのが一般的でした。Areneによって、新機能の開発・実装のサイクルを大幅に短縮することを目指しています。

- 効率的な開発体制の構築:複数の車種や地域で共通のソフトウェア基盤を使うことで、開発リソースの重複を避け、効率的な開発体制を構築します。

4. Areneによって実現されること(ユースケース例)

Areneプラットフォームを活用することで、以下のような機能やサービスがより高度化、あるいは新たに実現されることが期待されます。

- 先進運転支援システム(ADAS)/自動運転の進化: OTAによるアルゴリズムの更新や新機能の追加により、より安全で高性能な運転支援や自動運転機能が実現されます。センサーフュージョン技術やAI認識技術の継続的な改善も可能になります。

- インフォテインメントシステムの高度化: パーソナライズされた情報提供、より自然な対話が可能な音声アシスタント、多彩な車内エンターテインメントなどが実現されます。

- 車両性能の最適化・カスタマイズ: ソフトウェアによってエンジンの出力特性やサスペンションの減衰力などを調整し、ドライバーの好みや走行状況に合わせて「乗り味」をカスタマイズできるようになる可能性があります。例えば、BEV(バッテリー電気自動車)において、マニュアルトランスミッション車のような運転感覚をソフトウェアで再現する試みも発表されています。

- コネクテッドサービスとの連携強化: スマートホームデバイスとの連携、駐車場や充電ステーションの予約・決済、効率的なフリートマネジメントなど、クルマが社会インフラや様々なサービスとよりシームレスに連携します。

- 新しいモビリティサービスの創出: Areneをプラットフォームとして、カーシェアリング、デリバリーサービスなど、新たなモビリティビジネスが生まれやすくなります。

なぜ新型RAV4がArene初採用モデルなのか – その戦略的意義

RAV4という選択の意味

トヨタがAreneの初採用モデルとして選んだのが新型RAV4であることには、深い戦略的意図があります。

RAV4は、トヨタのグローバル戦略を支える主力車種のひとつであり、世界各国で高い販売実績を誇ります。日本国内だけでなく、特に北米市場では非常に人気の高いSUVです。

つまり、マイナーな限定モデルではなく、大量生産される主力車種にAreneを初めて搭載することで、トヨタは以下のメッセージを発しているのです:

- SDV戦略は実験ではなく本格展開である:少量生産の特殊モデルではなく、メインストリームの車種にAreneを採用することで、この技術がトヨタの将来戦略の中核であることを示しています。

- 多くのユーザーにSDV体験を届ける:RAV4の幅広いユーザー層に新しいカーライフ体験を提供することで、SDVの価値を広く認知させる狙いがあります。

- 実データの大量収集によるフィードバックループの構築:多くの車両から収集されるデータは、Areneのさらなる進化と最適化に不可欠です。人気車種であるRAV4を選ぶことで、より多くの走行データを収集できます。

2025年という時期の重要性

2025年度内という発売時期も注目に値します。自動車産業は今、100年に一度と言われる大変革期を迎えています。電動化、自動運転、コネクティビティ、シェアリングなど、様々な技術やビジネスモデルの変化が同時進行しています。

このタイミングでArene搭載のRAV4を投入することには、以下のような意義があります:

- 電動化との相乗効果:新型RAV4では、電動化モデルのラインナップもさらに強化される可能性が高く、SDVとの組み合わせで大きな相乗効果を生み出せます。EVやPHEVは特にソフトウェアの重要性が高いため、Areneの強みを発揮しやすいのです。

- 自動運転技術の段階的進化:完全自動運転の実現はまだ先かもしれませんが、Areneを活用することで運転支援システムの継続的な進化が可能になります。新型RAV4は、その進化の最初の受益者となるでしょう。

- モビリティサービスとの連携:トヨタは「モビリティカンパニー」への転換を掲げており、MaaS(Mobility as a Service)など新たなサービス展開を視野に入れています。Arene搭載車両はそうしたサービスとの親和性が高いと考えられます。

Areneが変える自動車のエコシステム – その影響は車体を超える

自動車産業構造の変革

Areneの登場は、自動車産業の構造自体を変える可能性を秘めています。

従来の自動車産業は、自動車メーカーと部品サプライヤーによる階層構造が特徴でした。しかしSDV時代には、ソフトウェア開発企業やITサービス企業の役割が増大し、産業構造の再編が避けられません。

トヨタがウーブン・バイ・トヨタという別会社を設立してAreneの開発を進めているのも、こうした産業構造の変化に対応するためと考えられます。自動車メーカーとしての伝統的な枠組みにとらわれず、よりソフトウェア企業に近い文化や人材を育成する狙いがあるのでしょう。

新たなビジネスモデルの創出

Areneによって可能になるソフトウェアアップデートは、自動車の収益モデルにも変革をもたらします。

従来、自動車の収益は主に「販売時」に発生し、アフターサービスでの部品交換などが追加収益となっていました。しかしSDVでは、以下のような新しい収益源が生まれる可能性があります:

- 機能のサブスクリプションサービス:特定の機能(例:高度な運転支援や特別なエンターテインメント機能)を月額制で提供するモデル。

- 期間限定の機能アクティベーション:長距離ドライブ時だけ特定の運転支援機能を利用できるようにするなど、必要な時だけ機能を「購入」するモデル。

- データ活用ビジネス:匿名化された走行データや使用状況データを分析し、様々なサービス改善や新サービス開発に活用するビジネス。

- サードパーティアプリの導入:スマホのアプリストアのように、サードパーティ開発者がクルマ向けのアプリやサービスを提供できるエコシステムの構築。

こうした新しい収益モデルは、クルマの価値を「所有」から「体験」へと転換させる可能性を秘めています。

自動車寿命とライフサイクルの変化

SDVがもたらすもう一つの大きな変化は、クルマの寿命やライフサイクルに関するものです。

従来、クルマは時間の経過とともに価値が減少し、技術的にも陳腐化していくものでした。しかしSDVでは、ソフトウェアアップデートによって常に最新の機能や性能を享受できるため、物理的な劣化を除けば、長期間にわたって高い価値を維持できる可能性があります。

これは環境面でも重要な意味を持ちます。クルマの寿命が延びれば、製造・廃棄に伴う環境負荷を減らすことができるからです。SDVは、持続可能なモビリティ社会の実現にも貢献する可能性を秘めているのです。

Arene搭載新型RAV4で何が変わるのか – 実際のユーザー体験

日常のドライビングエクスペリエンスの進化

Arene搭載の新型RAV4では、日常のドライビングエクスペリエンスがどのように変わるのでしょうか。いくつかの可能性を探ってみましょう。

- パーソナライズされた運転体験:ドライバーの運転スタイルや好みを学習し、アクセルやステアリングの反応性、サスペンションの硬さなどを最適化。長期間使うほどに「自分好み」になっていくクルマが実現します。

- 状況に応じた最適化:渋滞、山道、高速道路など、走行シーンに応じて車の挙動を自動的に最適化。ドライバーが意識しなくても、常に最適な状態で走行できます。

- 予防的メンテナンス:各種センサーからのデータを分析し、故障や不具合を事前に予測。必要なメンテナンスを先回りして通知することで、突然のトラブルを減らします。

- エコドライブのサポート強化:リアルタイムの燃費・電費情報に加え、より効率的な運転方法をAIが提案。継続的な学習によって、個々のドライバーに最適なアドバイスを提供します。

コネクティビティとエンターテインメントの拡張

インフォテインメントシステムもAreneによって大きく進化する可能性があります。

- スマートホームとの連携強化:自宅の家電やセキュリティシステムとシームレスに連携。例えば、帰宅時間に合わせてエアコンをONにしたり、車から離れると自動的に家の戸締まりをチェックしたりすることが可能に。

- コンテンツ体験の進化:映像や音楽などのエンターテインメントコンテンツが、クルマの動きと連動する没入型体験へと進化。例えば、映画のシーンに合わせて車内照明や空調、シートの振動などが変化する体験が可能になります。

- 音声アシスタントの高度化:車載の音声アシスタントが継続的に学習し、より自然な対話や複雑な指示の理解が可能に。「少し涼しくして」といった曖昧な指示も正確に解釈できるようになります。

安全性と自動運転技術の継続的な進化

Areneの最も重要な応用分野の一つが、安全技術と自動運転技術です。

- リアルワールドデータに基づく安全機能の改善:実際の走行データを分析し、各地域や道路条件に最適化された安全機能のアップデートを提供。例えば、特定の交差点での危険傾向を学習し、接近時に特別な警告を出すといったことが可能になります。

- 段階的な自動運転機能の拡張:新型RAV4の発売時には限定的だった自動運転機能が、ソフトウェアアップデートによって徐々に拡張。高速道路での運転から、より複雑な一般道での運転支援へと段階的に進化させることができます。

- V2X(Vehicle to Everything)通信の活用:他の車両やインフラとの通信機能を活用した新たな安全機能を追加。例えば、見通しの悪い交差点での車両接近警告など、センサーだけでは検知できない状況での安全性向上が期待できます。

トヨタが掲げる「交通事故死傷者ゼロ」という目標に向けて、Areneは不可欠な技術基盤となるでしょう。

SDVとAreneが抱える課題と今後の展望

技術的課題と対策

Areneの実用化には、いくつかの技術的課題も存在します。

- セキュリティリスク:ソフトウェア更新により機能が追加されるということは、同時にサイバー攻撃の対象となるリスクも増大することを意味します。トヨタは、セキュリティ専門企業との協業や、独自のセキュリティチームの強化などを通じて、この課題に取り組んでいます。

- 車両寿命とソフトウェアサポート期間のバランス:自動車は10年以上使用されることが一般的ですが、そのような長期間にわたってソフトウェアサポートを継続することは容易ではありません。ハードウェアの制約が生じた場合の対応なども含め、長期的なサポート体制の構築が課題です。

- データプライバシーの確保:SDVでは大量の車両データが収集・分析されますが、ドライバーのプライバシーをどう保護するかという課題があります。匿名化技術の活用や、透明性の高いデータポリシーの策定などが重要になるでしょう。

ユーザー受容性の課題

技術面だけでなく、ユーザーがSDVをどう受け入れるかという課題もあります。

- 新しい購入・所有モデルへの適応:従来の「買い切り」型から、サブスクリプションやオプション機能の追加購入など、新しい形態への移行にはユーザーの理解と適応が必要です。

- デジタルデバイド:高齢者など、デジタル技術への適応が難しいユーザー層への配慮も必要です。誰もが直感的に使える設計や、サポート体制の充実が求められます。

- 「アップデート疲れ」の回避:スマホなどではしばしば「頻繁すぎるアップデートへの疲れ」が指摘されますが、安全性が重視される自動車ではこの問題はより重大です。ユーザー体験を損なわない適切なアップデート頻度や方法の確立が必要です。

将来展望:自動車産業の10年後

Areneを皮切りに、SDVの潮流は今後加速していくことが予想されます。10年後の自動車産業はどうなっているでしょうか。

- ソフトウェア中心の差別化:自動車メーカー間の競争軸が、エンジン性能や車体デザインから、ソフトウェア体験へとシフト。「このメーカーのソフトウェアは使いやすい」「あのメーカーはアップデートが頻繁」といった評価軸が主流になるかもしれません。

- オープンエコシステムの拡大:Areneのようなプラットフォームを中心に、自動車メーカー、サプライヤー、ソフトウェア企業、サービス事業者などが連携する大きなエコシステムが形成される可能性があります。

- モビリティサービスとの融合:所有からシェアリングへの流れも加速し、SDVの特性を活かした新しいモビリティサービスが普及するでしょう。例えば、利用シーンに応じて機能が最適化される「パーソナライズされたカーシェアリング」などが考えられます。

- 自動車の定義自体の変化:「走る、曲がる、止まる」が自動車の基本機能だった時代から、「移動しながら働く、楽しむ、休息する」といった多機能なモビリティスペースへと、自動車の概念自体が拡張していくでしょう。

新型RAV4から始まる自動車の新時代

トヨタの新型RAV4へのArene初採用は、単なる新型車の発表を超えた意義を持ちます。それは、100年続いた自動車産業の新たな1ページを開く歴史的な出来事と言っても過言ではないでしょう。

SDV(ソフトウェア定義車両) は、単なる技術トレンドではなく、クルマという製品の本質を「固定された機械」から「進化し続けるプラットフォーム」へと転換させるパラダイムシフトです。

Arene(アリーン) は、そうしたビジョンを実現するためのトヨタの切り札であり、同社が誇る「ものづくり」の哲学をソフトウェア開発にも適用することで、高品質かつ革新的なSDVの量産を可能にします。

そして、新型RAV4 は、そうした革新の最初の担い手として、多くのドライバーにSDVの新しい価値を届ける重要な役割を担います。トヨタがグローバル戦略車であるRAV4を選んだことは、SDVへの取り組みが本格的かつ長期的なものであることを示すシグナルと言えるでしょう。

2025年度内に発売予定の新型RAV4は、私たちのカーライフを、そして自動車産業全体を大きく変える第一歩となります。その登場と進化を見守りながら、クルマの新しい未来への期待を高めていきたいものです。