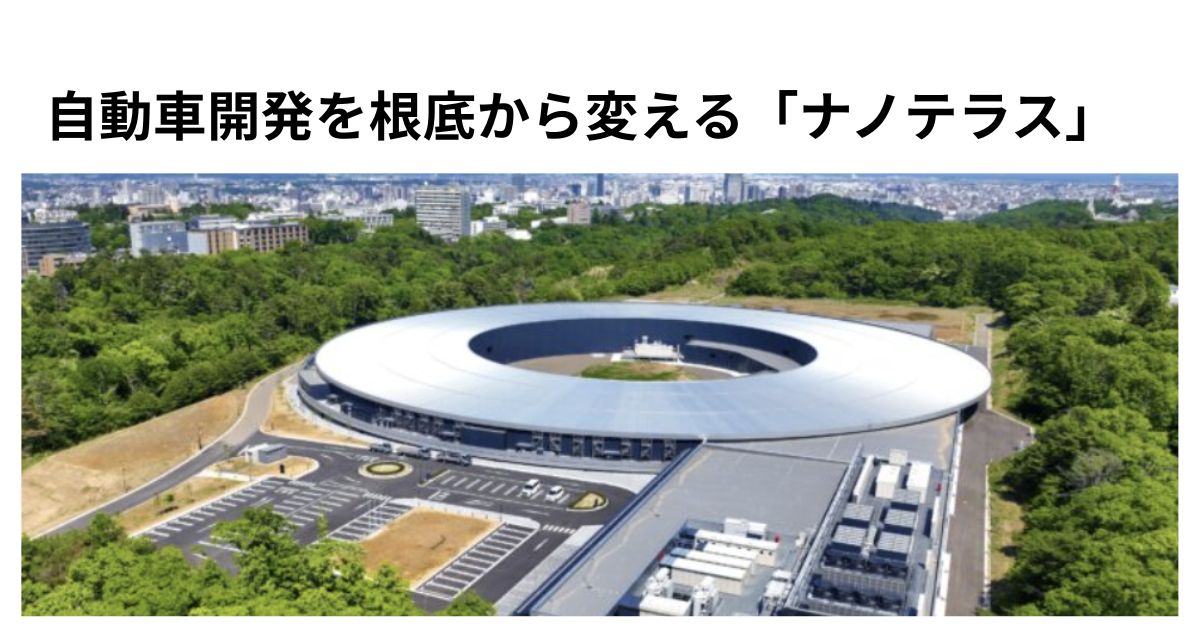

自動車産業は今、EV化、軽量化、そして安全性向上のため、素材開発において従来の限界に挑んでいます。その挑戦を根底から変える可能性を秘めた施設が、2025年、仙台に誕生しました。それが次世代放射光施設**「ナノテラス」**です。

ナノテラスは、物質を原子・分子レベル(ナノスケール)で瞬時に「可視化」する、世界最先端の**“超高性能な目”**です。これまでの研究ではブラックボックスだった、電池の劣化プロセスや、新素材の内部構造の秘密を、手に取るように明らかにします。

この記事では、この【最先端技術】が、いかにして高性能バッテリーの開発サイクルを短縮し、車体軽量化に不可欠な新素材革新を加速させるのかを徹底解説します。ナノ世界可視化の衝撃が、日本の自動車開発の未来をどのように塗り替えるのか、ぜひご注目ください。

イントロダクション:SDV時代をリードする「巨大な顕微鏡」の誕生

自動車産業が「CASE」や「SDV(Software Defined Vehicle)」への大転換期を迎える今、その競争力の源泉は、ソフトウェアとともに、それを支える**「新素材」と「高性能バッテリー」**に集約されています。しかし、これらの機能や劣化のメカニズムは、原子や分子レベルのミクロな世界で進行するため、従来の分析技術では限界がありました。

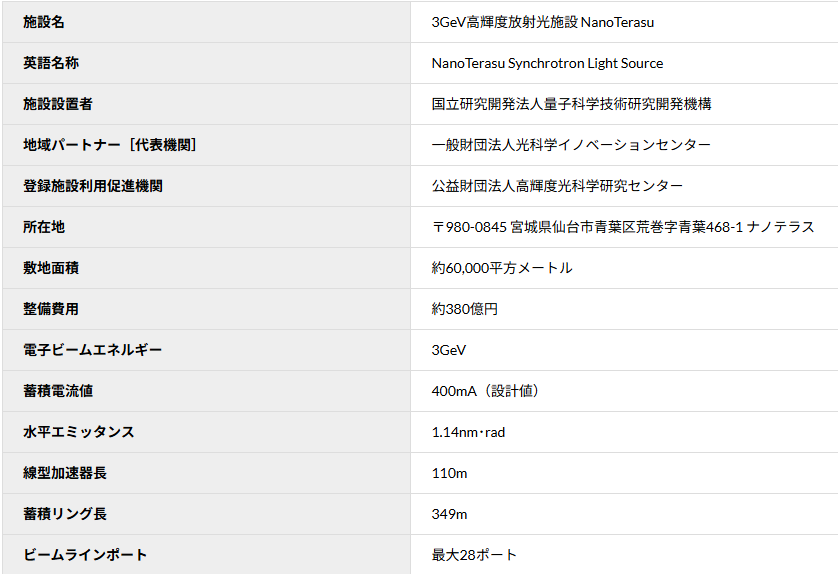

この難題に挑むのが、2024年4月1日より運用が開始された次世代放射光施設、**3GeV高輝度放射光施設「NanoTerasu(ナノテラス)」**です。

宮城県仙台市の東北大学青葉山新キャンパス内に整備されたナノテラスは、「ナノ(10億分の1)」の世界を明るく照らす(テラス)という名前の通り、太陽光の10億倍以上明るいとされる強力な軟X線放射光を生成し、ナノレベルの物質の構造や化学反応を鮮明に可視化することを可能にしました。その圧倒的な性能から、しばしば**「巨大な顕微鏡」**とも表現されます。

興味深いことに、ナノテラスの名称には、ナノスケールの世界を照らすという意味に加え、世の中を照らす日本神話の「天照大御神」に由来する願いが込められています。ナノテラスで行われる研究や成果が、世界の学術や産業にも豊かな実りをもたらすようにという想いです。

国内初の第4世代放射光施設であるナノテラスは、既存の軟X線施設と比較して100倍の高輝度化を実現しており、学術研究だけでなく、自動車産業を含む広範な産業分野でのイノベーション創出と国際競争力の強化に大きく貢献することが期待されています。

ナノテラスの核心:自動車開発に必要な「機能の可視化能力」

ナノテラスが自動車産業に与える影響の大きさは、その核心技術である「軟X線」と「電子状態の可視化能力」にあります。

世界トップクラスの性能を誇る軟X線光源

ナノテラスが得意とするのは、特に物質の表面の性質や、生命・食品などの柔らかい素材、そして材料と水分子の化学反応を調べることです。これは、エネルギーが高い硬X線を得意とする大型放射光施設SPring-8(兵庫県)が物質の内部構造の解析に適しているのに対し、ナノテラスが軟X線領域において国内の既存施設(あいちシンクロトロン、九州シンクロトロン)を100倍上回る世界トップクラスの性能を誇るためです。

ナノテラスは、最先端の加速器技術であるマルチベンドアクロマットラティス(MBA)を採用し、極小電子ビームサイズにより高輝度・高コヒーレンスを実現しています。この非常に明るく鋭い光を用いることで、様々なものがよりくっきり、短時間で、より微小な領域を詳細に観察できます。

具体的には、電子ビームが細く、X線の波面の波がそろっている割合が多く、互いに干渉する波の性質(コヒーレンス)が向上しているという特徴があります。この優れた性能により、従来は不可能だった高速で変形するゴムの破壊の様子や、充放電中の電池内部の化学反応を、リアルタイムで観察することが可能になりました。

「電子の状態解析」が可能にする新材料開発

自動車の性能や耐久性は、物質を構成する原子や分子、そしてそれらの相互作用を決定づける電子の状態によって決まります。ナノテラスは、この「物質の機能に影響を与える電子状態の可視化」が可能であり、物質を構成する元素の種類、性質、機能がどのように決まるか、あるいは化学反応や変化の様子を詳しく調べることができます。

この「機能の可視化」能力こそが、高性能化、長寿命化、高効率化といった自動車産業が求めるブレークスルーを生み出す鍵となります。例えば、リチウムイオン電池の劣化メカニズムを原子レベルで観察することで、これまでブラックボックス化されていた劣化要因を突き止め、電池の寿命延長や安全性の飛躍的な向上につながる開発を加速できるのです。

自動車産業におけるナノテラスの実利用例と期待される成果

ナノテラスが直接的に自動車産業の競争力に影響を与える分野は多岐にわたり、既に具体的な活用が始まっています。ここでは、実際の企業の取り組みと、その感動的な成果をご紹介します。

■ EVバッテリー(蓄電・エネルギー)の高耐久化・高性能化

電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)の普及に不可欠なのが、高性能で長寿命、かつ安全性の高いバッテリーです。ナノテラスは、エネルギー分野における小型化、高出力化、長寿命化、高効率化の研究利用促進に貢献するとされています。

【戸田工業の挑戦:次世代ナトリウムイオン電池の開発】

2024年4月9日、ナノテラス運用開始初日から実験を開始した企業の一つが、広島に本社を置く磁石材料メーカーの戸田工業です。同社は、リチウムイオン電池の後継として期待されるナトリウムイオン電池の開発に取り組んでおり、ナノテラスを活用した研究で画期的な成果を上げています。

戸田工業は鳥取大学と共同で、酸化鉄の一種である「ナトリウムフェライト(NaFeO2)」を負極と正極に使ったナトリウムイオン電池を開発しました。これは世界初の発見です。従来、リチウムイオン電池には高価なコバルトやニッケルが使用されていましたが、この研究では安価で資源豊富な鉄系材料を負極と正極に用いてナトリウムイオン電池を構築できることを実証しました。

ナトリウムイオン電池の最大の利点は、資源が偏在し供給不足と価格高騰のリスクがあるリチウムとは対照的に、ナトリウムはほぼ無尽蔵で安く入手できる点にあります。海水中に大量に存在するため、材料を入手しやすくして価格を下げられるだけでなく、原理的には充電時間がリチウムイオン電池の5分の1ともされており、実用化されればEV市場に革命をもたらす可能性を秘めています。

具体的な研究対象としては、リチウムイオン電池の電極反応の仕組みの解明や、燃料電池(FCV)やリチウムイオン電池(EV)の劣化メカニズム、充電・放電中の化学反応を原子・分子レベルでリアルタイムに観察する研究が挙げられます。これにより、これまでブラックボックス化されていた劣化要因を突き止め、電池の寿命延長や安全性の飛躍的な向上につながる開発を加速できます。

約10年前、ジャーナリストがSPring-8を訪れ、自動車メーカーが参画する燃料電池触媒の劣化解明プロジェクトを取材した際、研究者たちの熱意に触れたといいます。その後、多くの成果が出ていることを感慨深く感じるとともに、あらためて放射光の可能性に感じ入ったと語っています。ナノテラスには、そうした大企業だけでなく、中小企業にも豊かな実りをもたらすことが期待されています。

■ タイヤ・ゴム素材の劇的な性能向上

ナノテラスは、自動車部品の中でも特に複雑な高分子材料であるタイヤやゴム素材の性能向上に直接的な影響を与えます。タイヤメーカー各社は、ナノテラス活用に向けた動きを相次いで展開しており、その取り組みは感動的な物語を生み出しています。

【住友ゴム工業:「初日から世界レベルの研究成果」の快挙】

住友ゴム工業は、ナノテラスの運用開始に合わせて仙台市青葉区に新拠点「住友ゴム イノベーションベース・仙台」を稼働させました。この拠点は、学術と産業による「イノベーションハブ」や、分野・業界の垣根を越えたモノづくり連携の役割に加え、住友ゴムにとっての先進技術開発基地となっています。

2024年4月9日からナノテラスのコアリションビームラインのユーザー利用が開始され、住友ゴムは東北大学との共同実験を通じて従来に比べ、より微細な構造の観察に成功しました。研究開発本部先端技術・イノベーション研究センター長の岸本浩通氏は、**「従来に比べて格段に微細な構造を観察でき、初日から世界レベルの研究成果を得ることができた」**と報告し、その成果に感動を隠せませんでした。

具体的には、住友ゴムが行ったリチウム硫黄(LiS)電池正極活物質や含硫黄高分子材料の観察では、SPring-8では分解能が約100nmであったのに対して、ナノテラスでは49.3nmの分解能を記録しました。これは電子顕微鏡の約3倍の解像度に相当します。今後は、さらに分解能を高め、10nm未満の分解能を達成するよう研究開発を進めていくとしています。

ナノテラスの超高輝度放射光を使えば、走行時のゴム素材の摩耗や変形のプロセスを高速で可視化することができます。特に注目すべきは、高速(急激な入力)で変形した(破壊)ゴムの様子もリアルタイムで見られることです。ゆっくりと変形したときの破壊と、高速で変形した際の破壊では、まったく違う破壊の仕方になることが判明しました。これらは走行するタイヤ表面にどんな破壊が起きているかを調べる研究につながります。

住友ゴムは2017年に「モビリティに最適なタイヤとはどうあるべきか」を考えた基本コンセプトとして「スマートタイヤコンセプト」を提唱しています。このスマートタイヤコンセプトは、安全・安心を中心としたセーフティテクノロジと環境に関するエナセーブテクノロジ、そしてそれらを支えるコアテクノロジという3つで構成されています。

特に革新的なのが「アクティブトレッド」技術です。これは、タイヤが雨を検知すると分子がスイッチして性能が変わる技術で、ウェットでもドライでも同じ性能となり、制動距離も同じになることを目指しています。ナノテラスを活用することで、この分子スイッチングの機能を可視化し、2024年に次世代のオールシーズンタイヤ、2027年には次世代EVタイヤの発売につなげる計画です。

山本悟社長は、「技術開発と研究開発のスピードをより上げられるように進めていきたい」と意気込みを語っています。同社は「ウエットグリップ性能をすべてのタイヤで向上」を目標に掲げており、今後、タイヤのゴム表面の水に着目した研究について、ナノテラスを活用し一層推進する考えです。

これにより低燃費タイヤ(省エネタイヤ)の長寿命化や、バイオ材料の利用可能性拡大に貢献します。劣化原因が分かるようになれば、気候条件に合わせてそれぞれの国や地域などの環境に応じた劣化しにくいタイヤを作ることも可能になります。

【ブリヂストン:「分子レベルでのゴムの見える化が飛躍的に向上」】

一方、世界最大手のタイヤメーカーであるブリヂストンも、ナノテラス活用に積極的です。同社は2018年にナノテラスの産学連携の有志連合に加入し、2023年12月には東北大学の産学共創イノベーション拠点「グリーンクロステック研究センター」内に研究開発チームを結成しました。

ブリヂストンの草野亜希夫常務役員は、ナノテラスの活用で**「分子レベルでのゴムの『見える化』が飛躍的に向上し、よりスケールが小さい高度な原子レベルのゴム・ポリマー設計に進化させていく」**と語っています。

ゴムは、硫黄を用いて分子と分子の間を結びつける架橋と呼ばれる化学反応により、その形状を保ち、伸び縮みする性質(弾性)を発揮します。つまり、架橋はゴムの様々な性質を発揮するためには欠かせないものです。一方で、架橋は複雑な化学構造であるため適切に切断することが難しく、それがゴムをリサイクルして原材料に戻す際に大きな妨げになっていました。

タイヤ性能とサステナビリティを高いレベルで両立するためには、架橋の化学構造を正確に把握する必要があります。今回、東北大学国際放射光イノベーション・スマート研究センター 西堀麻衣子教授とともに、ナノテラスを活用し架橋の化学構造を分子レベルで観察することで、そのメカニズムの解明に取り組んでいます。これにより、高分子複合体設計による新材料や、効率的なゴムのリサイクル技術開発につながります。

ブリヂストンはナノテラスで得たゴムのビッグデータ(大量データ)を分析し、耐摩耗や低燃費といったタイヤの性能を進化させるための材料や、資源循環率を極限まで高めたゴムの開発を進めています。研究成果を「走る実験室」であるモータースポーツ活動などで実証し、建設・鉱山車両用タイヤや、環境性能と運動性能を両立する商品設計基盤技術「エンライトン」への実装を目指しています。

【中小企業も参画:旭カーボンの挑戦】

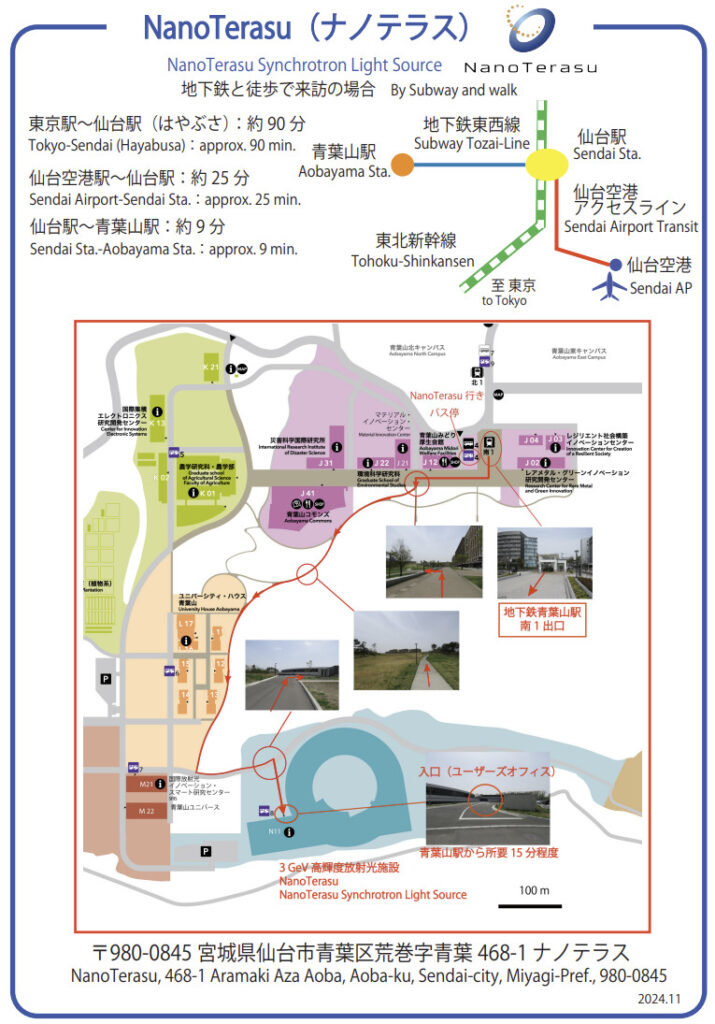

タイヤ産業の裾野を支える中小企業もナノテラスを活用しています。ブリヂストン子会社の旭カーボン(新潟市)は、2024年8月2日、東北財界の支援制度「ものづくりフレンドリーバンク(MFB)」を活用した地場中小企業によるナノテラス産業利用の第1号となりました。

通常、企業や大学がナノテラスを利用するには1口5000万円の加入金で年200時間(期間10年)の利用権を得る必要があります。しかし、MFBでは利用権を100分の1に分割し、1口55万円(税込み)で年2時間(10年)利用できる形で東北・新潟の中小企業から会員を募りました。

旭カーボンは、タイヤなどに使うカーボンブラックの表面の化学結合などを観察しました。担当者は「表面の性質を解き明かすことでタイヤなどの性能向上につなげたい」と話し、「単独で5000万円の拠出は難しく、MFBの仕組みは魅力的だった」と語っています。このように、ナノテラスは中小企業にも門戸を開き、イノベーションの裾野を広げています。

■ 新素材開発と軽量化技術の確立

EV化の進展に伴い、車体の軽量化は航続距離確保の生命線です。

ナノテラスは、航空機や自動車の軽量化に不可欠な炭素繊維材料(CFRP)、免震ゴムといった、高強度と耐久性が求められる新素材の研究開発にも活用されます。これにより、より軽く、より丈夫な新材料の創出が期待されています。

資料では、タイヤを構成する様々なスケールの物質・状態を解析することにより、高性能タイヤの開発に期待が寄せられており、特に住友ゴムとブリヂストンがナノテラスの活用を表明している事例が確認されています。ナノテラスの超高輝度放射光を使えば、走行時のゴム素材の摩耗や変形のプロセスを高速で可視化することができ、これにより低燃費タイヤ(省エネタイヤ)の長寿命化や、バイオ材料の利用可能性拡大に貢献します。

今後、自動車産業に関連する研究が期待される分野、技術

ナノテラスは、単に個別の材料を分析するだけでなく、研究開発プロセス全体をデジタル化し、未来のモビリティ技術基盤の構築に貢献します。

計測・計算融合と「研究DX」(デジタルツイン)

ナノテラスの大きな強みの一つは、「見た」だけで終わらせないイノベーションエコシステムの形成を目指している点です。

ナノテラスで得られた極めて精密な可視化データは、情報・計算科学と連携されます。これにより、AIによるデータ分析やシミュレーション(デジタルツイン技術)で研究開発サイクルを劇的に短縮することが可能になります。

このエコシステムでは、大学・国研などによる高性能計算環境の提供や、SPring-8など他施設等とのデータ連携環境の提供が検討されており、研究開発のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進します。

具体的には、ナノテラスに近接するエリアには、4万平方メートル規模の「サイエンスパーク」の整備が進められています。サイエンスパーク内には、ナノテラスの利用を企業や大学に促進する「東北大学放射光イノベーション・スマート研究センター」、ナノテラスの研究データを解析するための「東北大学未踏スケールデータアナリティクスセンター」があります。また、企業向けの貸研究室を備えた「青葉山ユニバース」なども新設されています。

東京のある研究者は既にナノテラスに通う機会が増えているといい、「ナノテラスはアクセスが良く非常に便利だ」「1回の測定時間が短く、広い視野で変化を追いながら実験ができるようになった」と評価しています。仙台駅まで東京駅から新幹線で約1時間半、そこから地下鉄を乗り継いで、ナノテラス入り口までトータル2時間程度とアクセスは良好です。好立地という点はナノテラスを使う上で企業にとっても重要な要素となっています。

次世代エレクトロニクスと半導体技術の解明

SDVの進化は、高性能な車載電子デバイスに依存しています。ナノテラスは、次世代エレクトロニクスやスピントロニクスの解明に貢献するとされており、高効率で低消費電力なデバイス、小型化、柔軟性、データ転送能力の向上などが期待されています。

特に、ナノテラスが立地する仙台は、政府の「半導体戦略」におけるスピントロニクス省電力ロジック半導体開発拠点とも連携しており、超高速で安定した動作をする新しい電子回路材料の開発といった研究が進められています。これは、自動運転システムや高度なHMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)を支える演算能力の飛躍的な向上に直結します。

量子材料科学研究センター(QST)は、ナノテラスのBL02Uにおいて従来22meVを大きく上回る世界最高の性能、エネルギー分解能16.1meVを達成しました。物質の特性を明らかにするには、物質内部で起きる微細なエネルギーのやり取りを詳しく観察する必要があります。しかし、その変化量は小さく、さらに跳ね返ってくるX線の強度も弱いため、これまでは精密な解析が困難でした。ナノテラスでは、加工精度の高い回折格子や空間分解能の高い検出器を用いることで、これまでのエネルギー分解能の限界を超えました。加えて、従来の10倍以上の早さで測定ができるようになりました。

オープンイノベーションと高度人材の育成

ナノテラスは、官民地域パートナーシップにより整備・運営されており、共用利用(原則成果公開、学術利用・シーズ創出)と、コアリション利用(会員による戦略的利用、成果専有可能)の二つの利用制度を用意し、多様なニーズに応えています。

【世界初の「コアリション」スキームの衝撃】

光科学イノベーションセンター理事長の高田昌樹氏は、コアリションについて次のように説明しています。「コアリションとは、企業の皆さんに出資いただき、それを元に形成する有志連合のことです。産業パートナー(コアリションメンバー)が、放射光およびサイエンスの専門家(アカデミア)と競争領域と協調領域を分けてマッチング、1対1の強力なチームを形成して課題解決を図ります」

「単なる産学連携と思われることも多いのですが、そうではなく、ナノテラスを触媒にしていろいろな化学反応を起こし、国際競争力を持ったイノベーションを起こす。それがコアリションの狙いです。世界初の非常に画期的な仕組みで、すでに140社以上の企業が参入を表明しています」

この革新的な仕組みにより、民間企業(約140社)、大学、国研などの組織がコアリションメンバーとして資金を拠出し、戦略的な利用を進めています。産業パートナーであるコアリションメンバーはアカデミックパートナーの持つ専門知識の利活用が可能で、競争領域については厳格な情報管理が行われます。

全10本のビームラインのうち7本がコアリション・ビームラインとなっており、民間企業が実験の成果を占有できるなど広く門戸が開かれています。

【中小企業でも本施設を使いやすい仕組み】

中小企業でも本施設を使いやすい仕組みとして設けられた制度があります。製品開発をしたい「企業」と、実験や解析をしたい「研究者」をマッチングし、企業は研究者のサポートを受けながら実験を重ねる事が可能であり、研究者も企業が持つ沢山の疑問が研究材料となります。

さらに、仙台市や宮城県も中小企業の利用料について支援制度を設けています。仙台市は「測定・分析の支援補助金」と「専門家への無料相談」という新たな2つの制度を設けました。ナノテラスでの測定やデータの分析・解析で大学や研究機関から支援を受ける場合、委託費などとして発生する費用を補助するもので、補助額は対象費用の2分の1で、100万円を上限としています。大学教授などの放射光の専門家から、事前に無料でアドバイスを受けられる制度も新設されました。

宮城県も中小企業の利用料について、宮城県に本社を置く企業は2分の1、宮城県外の企業は3分の1を減免する制度を設けています。

【次世代エンジニアの育成拠点】

さらに、ナノテラスを中心とするサイエンスパーク構想(東北大学青葉山新キャンパス内、約4万㎡)が推進されており、ここが研究開発だけでなく、最先端の放射光利用を支援する高度技術者や次世代エンジニアの育成拠点となります。このエコシステムが、EVやFCVの設計・材料技術に精通した人材を輩出することは、自動車産業全体の持続的な競争力向上に不可欠です。

東北大学は、ナノテラス利用技術を教える全学教育科目「放射光リテラシー」を開講しています。この科目では、学生が放射光の原理や利用方法を学び、実際にナノテラスを見学することで、次世代の研究者・技術者として必要な知識と経験を得ることができます。このような人材育成プログラムが、日本の自動車産業の未来を支える重要な基盤となります。

スーパーコンピューター「富岳」との利用連携はなされているのか

ナノテラスは、法律に基づき指定された**「特定先端大型研究施設」**の一つです。

この法律(共用促進法)で指定されている特定先端大型研究施設には、ナノテラスの他に、兵庫県のSPring-8、SACLA、茨城県のJ-PARC、そしてスーパーコンピューター**「富岳」**が含まれています。

つまり、ナノテラスと富岳は、**「日本の科学技術の進展と国際競争力強化に貢献する特に重要な大規模研究施設」**として、国による共用促進の枠組みの下で連携・活用が期待されている関係にあります。

【計測と計算の融合:データ駆動型研究の新時代】

ナノテラスのエコシステム形成の取り組みの一環として、大学・国研などによる高性能計算環境の提供や、他施設等とのデータ連携環境の提供が検討されています。富岳は理化学研究所が保有する高性能計算環境であり、このエコシステムが目指す**「計測・計算融合」**を実現する上で、富岳を含む高性能計算リソースとの連携は極めて重要であると考えられます。

東北大学未踏スケールデータアナリティクスセンターは、ナノテラスで得られる膨大なデータを解析する拠点として、高性能計算資源を活用したデータ分析基盤の構築を進めています。このセンターでは、AIやマテリアルズインフォマティクス(材料情報科学)を活用し、実験データから新材料発見を加速する研究が行われています。

【富岳との連携が生み出す未来の研究スタイル】

具体的な利用連携の事例として、ナノテラスで得られた原子・分子レベルの実験データを、富岳の圧倒的な計算能力を用いてシミュレーションし、材料の挙動を予測する研究が進められています。これにより、実験と計算を繰り返す従来の試行錯誤型の研究開発から、データ駆動型の効率的な研究開発へと転換することが可能になります。

例えば、電池材料の劣化メカニズムをナノテラスで観察し、そのデータを基に富岳で大規模な分子動力学計算を実行することで、数年かかる劣化プロセスを数日でシミュレートできるようになります。これは、電池の開発サイクルを劇的に短縮し、次世代EVの実用化を加速することを意味します。

資料には、富岳との具体的な利用連携の取り決めや、データ連携が既になされているという直接的な言及はありませんが、両施設が同じ特定先端大型研究施設に位置づけられ、ナノテラス側が研究DX推進の一環として高性能計算環境の提供を検討していることから、将来的に強固な利用連携が進む強い期待が持てます。

【「計測・計算・データ科学」三位一体の研究基盤】

ナノテラスを中心としたイノベーションエコシステムは、「見る(計測)」「考える(計算)」「学ぶ(データ科学)」の三位一体で研究開発を推進する新しいモデルを提示しています。富岳との連携は、この「考える」部分を強化し、日本の自動車産業が世界をリードするための強力な武器となるでしょう。

実際、文部科学省の「マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)」事業では、全国の大学・研究機関が保有する材料分析装置や計算資源を統合的に利用できる体制が構築されており、ナノテラスもこのネットワークの中核施設として位置づけられています。富岳を含む高性能計算資源との連携は、このような国家的な研究基盤整備の一環として、今後さらに強化されていくことが予想されます。

まとめ:ナノテラスが描く自動車産業の未来図

ナノテラスは、既存の材料開発手法を一変させる力を持っています。太陽光の10億倍明るい軟X線という「光の力」を使って、これまで肉眼では見えなかったバッテリーや新素材の機能の裏側をナノレベルで「可視化」し、そのデータを富岳のような「計算の力」と融合させることで、自動車産業のR&Dのスピードと質を劇的に向上させます。

これは、あたかも自動車メーカーが、試作を繰り返す代わりに、材料の挙動を完全に把握できる**「デジタルな透視図」**を手に入れるようなものです。

【産業界の反響:ナノテラスが生み出す新たな価値】

運用開始から約1年半が経過した現在、ナノテラスは既に目覚ましい成果を上げています。戸田工業のナトリウムイオン電池の発見、住友ゴムの微細構造観察の成功、ブリヂストンのゴム架橋メカニズムの解明など、これまで不可能だった研究が次々と実現しています。

特に印象的なのは、住友ゴムの岸本氏が語った「初日から世界レベルの研究成果を得ることができた」という言葉です。これは、ナノテラスの性能の高さを示すとともに、日本の自動車産業が世界の最先端に立っていることを証明しています。

また、ブリヂストンが取り組むゴムのリサイクル技術開発は、環境問題への対応という社会的要請に応えるものであり、持続可能な自動車社会の実現に大きく貢献します。架橋の化学構造を分子レベルで解明することで、タイヤの性能向上とリサイクル性の両立という、一見矛盾する課題を解決する道筋が見えてきました。

【中小企業にも開かれたイノベーションの扉】

さらに注目すべきは、旭カーボンのような中小企業もナノテラスを活用できる仕組みが整っている点です。ものづくりフレンドリーバンク(MFB)の仕組みにより、1口55万円で最先端の研究設備を利用できることは、中小企業にとって画期的な機会です。これにより、大企業だけでなく、自動車産業のサプライチェーンを支える中小企業全体の技術力向上が期待できます。

仙台市や宮城県の補助金制度も、中小企業の利用を後押ししています。これらの支援により、地域産業の活性化と、日本の自動車産業全体の競争力強化が同時に実現される好循環が生まれています。

【グローバル競争における日本の優位性】

現在、世界各国で放射光施設の建設が進められています。中国は十数基の放射光施設を保有し、米国、欧州も次世代施設の建設を計画しています。このような国際競争の中で、ナノテラスは日本の科学技術力と産業競争力を支える重要な戦略的資産です。

特に、軟X線領域における世界トップクラスの性能は、EV化が進む自動車産業において決定的な優位性をもたらします。バッテリー材料や高分子材料の研究において、ナノテラスの性能は他国の施設を凌駕しており、日本企業が技術革新をリードする基盤となっています。

【未来への展望:2030年の自動車産業】

2030年、ナノテラスと富岳の連携により生まれた新材料が、EVの航続距離を飛躍的に延ばし、充電時間を数分に短縮しているかもしれません。ナノレベルで設計されたタイヤが、あらゆる路面で最適なグリップ性能を発揮し、事故を劇的に減少させているかもしれません。そして、完全にリサイクル可能な自動車が、持続可能な社会の実現に貢献しているかもしれません。

これらの未来は、決して夢物語ではありません。ナノテラスが今まさに可視化している原子・分子の世界から、これらのイノベーションが生まれつつあります。

ナノテラスは、単に東北地域のイノベーション拠点としてだけでなく、日本の自動車産業が世界をリードするための未来のロードマップを照らす、希望の光となるでしょう。

ナノテラスは、まるで、自動車開発の現場に持ち込まれた「高性能な診断装置」であり、隠された故障の原因や、まだ見ぬ最強の素材のレシピを、分子レベルで瞬時に解読し、未来の設計図を正確に描き出すことを可能にするのです。

そして、その光が照らし出す未来は、私たち自動車業界で働く者にとって、これ以上ないほど明るく、希望に満ちたものです。ナノテラスという「巨大な顕微鏡」を通して見える世界は、日本の自動車産業の新たな黄金時代の幕開けを告げているのかもしれません。