はじめに:安全と公正性を問われた「外免切り替え制度」の転換点

自動車業界で業務を執る者として、日本の交通安全は常に私たちの最重要課題です。近年、外国の運転免許を日本の免許に切り替える「外免切り替え制度」を巡り、安全面や制度の悪用に関する社会的な批判が高まってきました。

この制度は、道路交通に関するジュネーブ条約に未加盟の国からの来訪者を中心に利用されてきましたが、2024年には約6万8,623人が切り替えを行い、これは2015年(2万8,886人)の2.4倍を超える水準に達しています。特にベトナムからの切り替えが最も多く約1万6,681人、次いで中国約1万5,251人、韓国約4,901人が続いています。

しかし、急速な申請者数の増加に伴い、従来の簡易的な手続きが**「抜け道」**となり、重大な問題を引き起こしました。この状況を受け、2025年10月1日より、制度の運用が抜本的に厳格化されました。本記事では、この厳格化の背景にある構造的な問題点を詳述し、自動車業界および関連するすべての人々が注目すべき制度変更の詳細と、それに伴う今後の動向を徹底的に分析します。

I. なぜ「外免切り替え」は社会問題化し、厳格化に至ったのか?

外免切り替え制度の厳格化の背景には、「利便性よりも安全優先」への方針転換を必要とする深刻な問題が複合的に存在していました。

安全性の欠如と重大事故の続発

厳格化の最も大きな背景は、外免切り替えによって免許を取得した外国人による事件や事故の続発です。

交通法規理解の不足

申請者の中には、日本の交通法規に関する知識や運転技能が不足しているケースが多く見られました。従来の試験が簡易すぎたことが、この問題の一因とされています。2024年の外国人ドライバーによる交通事故は7,286件と過去10年で最多を記録しており、日本全体の交通事故が減少傾向にある中、外国人による事故だけが増加するという異常事態が発生していました。

具体的な重大事例

2025年上半期には、外国人運転手による重大事故が相次ぎました。具体的な事例として:

【埼玉県三郷市ひき逃げ事件】

2025年5月14日、下校中の小学6年生4人の列に車が突っ込み、重軽傷を負わせて逃走した事件。逮捕された中国籍の鄧洪鵬容疑者(42)は、飲酒運転の状態で事故を起こし、「子どもが大丈夫と言った」と主張して現場から逃走。捜査関係者によると、鄧容疑者は中国で免許を取得し、来日後数年前に外免切り替えで日本の免許を取得していました。この事件は、外免切り替え制度の見直しを加速させる決定的な契機となりました。

【三重県亀山市新名神高速逆走事件】

2025年5月18日、新名神高速道路下り線で、ペルー国籍のロッシ・クルーズ・ジョン・エリアス容疑者(34)が運転する乗用車が、滋賀県内の高速道路本線上でUターンし、約14キロにわたって逆走。車2台と衝突して4人が負傷する事故を起こしながら逃走しました。エリアス容疑者も5年以上前に外免切り替えで日本の免許を取得していたことが判明しています。

これらの事例は、外免切り替え制度が抱える構造的な問題を浮き彫りにしました。特に、日本と母国の交通文化の違い(中国は右側通行で信号が赤でも右折可能など)を理解しないまま運転している実態が、重大事故につながっていたのです。

制度の悪用と「観光客切り替え」の抜け道

従来の制度は、住民票がない外国人でも、ホテルなど一時滞在先の証明があれば申請が可能でした。この点が最も問題視されていました。

不正申請の横行

観光滞在者や短期滞在者であっても日本免許が取得できるという**「抜け道」**となり、不正な申請や、これを利用した代行業者の増加が社会問題となりました。中国のインターネット上では「外免切り替え」の取得を手助けするサービスが登場し、SNSでは「外免切替代行」業者が増加。日本の免許を取得すれば、ジュネーブ様式の国際免許も発給でき、約100カ国で運転可能になるという国際的価値の高さから、一部の中国人の間で大人気となっていました。

大量申請の問題

2024年春頃から、東京の運転免許試験場では外免切り替えの手続きを希望する外国人が前の晩から列を作るようになりました。特に「先着順」で学科試験を受けられる府中と鮫洲の試験場の前には、朝5時半には長い列ができるほどの過熱ぶりでした。

特に中国籍やベトナム籍の短期滞在者による大量申請と事故増加がクローズアップされ、制度の公正性に対する批判が高まりました。このような状況を受け、警察庁の楠芳伸長官は2025年5月22日の記者会見で、「日本の交通ルールが十分に理解できているか、知識確認や技能確認の方法を厳格化する必要がある」と見直しの方針を表明しました。

II. 2025年10月改正の全貌:厳格化された試験と運用基準

これらの問題に対応するため、2025年10月1日施行の改正道路交通法施行規則により、外免切り替え制度は劇的に変更されました。この厳格化は、国籍を問わず、すべての人が安全安心に暮らすための措置とされています。

居住実態の確認の厳格化

最も大きな変更点の一つが、申請資格の厳格化です。

住民票の提出義務化

改正により、国籍にかかわらず、住民票の写しの提出が原則義務付けられました。これは外交官やプロレーサー、在日米軍人などを除く、すべての申請者に適用されます。

短期滞在者の事実上の除外

これにより、住民票を持たない観光客や短期滞在者は、原則として試験自体を受けられなくなりました。3ヶ月以下の短期滞在では住民票が交付されないため、政令で認めた一部の国以外の観光客は国際免許証がないと運転できなくなります。制度は、在留外国人(居住者)中心の運用へと方針転換しています。

これまでパスポートと、ホテルや知人宅を住居とした「一時滞在証明」の組み合わせでも申請できましたが、今後は認められません。免許の更新時にも住民票や、住民登録がないと発行されない在留カードなどが必要となります。

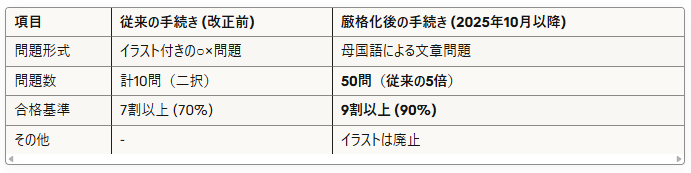

知識確認(学科試験)の難化

交通ルールに関する知識確認(学科試験)は、日本の交通法規の理解を確実にするため、大幅に難化しました。

警察庁は、交通ルールを問う「知識確認」で交通法規の各分野を漏らさず出題することを各公安委員会に通達。特に飲酒運転や事故対応などについては、必ず出題するよう求めています。

この変更は、申請者に「日本の交通ルールの知識と技能を確実に身につけてほしい」という強いメッセージを反映しています。従来は○×式で10問中7問正解すれば合格でき、受験者の9割超が合格していた「簡単過ぎる」と批判されていた試験が、一転して難関となりました。

技能確認(運転試験)の審査基準強化

運転技術をチェックする技能試験も、審査基準が厳しくなりました。

新たに追加された課題

【横断歩道付近での慎重な運転行動】

- 横断歩道手前で少しアクセルをゆるめて、なおかつ左右の確認を行う

- 歩行者の有無をしっかり確認

- 歩行者がいる場合は完全停止

【踏切での正しい手順の実施】

- 停止線の手前で、しっかり停止(徐行では不可)

- 窓を開けて音を聞く(警報機が鳴っている場合は進入しない)

- 運転席側の窓を下ろす動作が必要

【方向指示器(ウィンカー)のより正確な使用】

- 進路変更や右左折の3秒以上前にウィンカーを出す

- 進路変更は約3秒前に合図

- 交差点右左折は右左折する地点の30m手前で合図

日本では、踏切前では必ず一時停止し、左右を目視で確認してから進むことが義務づけられています。外国では、踏切でも減速のみで通過できる国もあり、文化の違いによる事故が起きやすいポイントです。これらの課題追加は、日本特有の交通文化を確実に理解させる目的があります。

採点の厳格化

採点基準は厳格化され、新規の免許取得時と同様に厳しく採点されることになりました。試験は100点を満点とする減点方式で、70点以上で試験合格となります。

III. 厳格化がもたらした衝撃:合格率の急落と市場の変化

制度の厳格化は、直後から明確な結果として現れました。特に学科試験の合格率は劇的に低下し、業界全体に大きな影響を与え始めています。

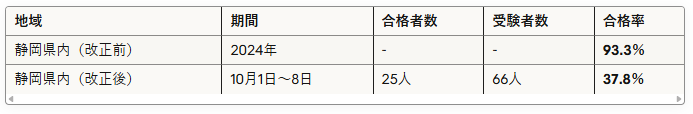

学科試験合格率の急落事例

静岡県警のデータによると、厳格化が始まった10月1日〜8日の学科試験(知識確認)の合格率は、劇的に急落しました。

この結果は、従来の合格率93.3%を50ポイント以上下回るものであり、厳格化の効果が明確に表れた形です。

中部運転免許センターでの事例では、新基準(50問、90%正答)に臨んだ22人中、**合格者はわずか8人(約36%)**でした。静岡市葵区の中部運転免許センターでは、10月8日午前の事前説明会に26人、同日午後の学科試験に22人が参加しましたが、これまでのイラスト付き正誤問題10問を解き、7割以上の正答で通過する運用から、母国語による文章問題50問を解き9割以上の正答で合格という厳格化された試験の前に、多くの受験者が苦戦しました。

技能試験のさらなる難化

運転試験も審査基準が厳しくなったため、合格は一層難しくなると想定されています。静岡県内での過去5年の最終的な合格率は、もともと**14.8%**と低水準でしたが、今後はさらに下がることが見込まれます。

これは、外免切り替えが俗に言う「一発試験」となり、その合格が極めて困難になったことを示しています。技能試験の合格率は従来から20〜30%程度と低く、全体の合格率(知識確認と技能確認の両方を通過)を考えると、最終的な合格率は約26%程度とも言われており、今後さらに低下する可能性が高いと業界関係者は見ています。

静岡県警運転免許課の渡辺章二次席は「国籍を問わず、すべての人が安全安心に暮らすための措置。制度を利用する人は日本の交通ルールの知識と技能を確実に身につけてほしい」と理解を求めています。

教習所へのニーズの高まり

試験の難化は、自動車教習所(指定自動車教習所)の利用ニーズを高めることが確実視されています。

静岡県中部の指定自動車教習所の管理者からは、**「一から免許を取るために入校したり、運転を練習したりするニーズは今後高まるはず」**との声が上がっており、受け入れ態勢の拡充を検討する動きが見られます。

教習所の対応状況

実際に、広島のテクノ自動車学校など、全国の教習所では外国人向けの「外免切り替えコース」を設置しており、以下のようなサポートを提供しています:

- 基本コース:外国免許を切り替えるための基本的な運転指導

- 免許センター練習コース:実際の試験場で運転練習を行う

- 路上講習コース:日本の免許取得後、路上での基本運転と法令を学ぶ

各コースは8,800円/1時限で受講可能で、受講者の習熟度により講習時限が増える設定となっています(ただし、合格は保証されません)。

法改正は、不正利用や事故防止を目的としつつも、結果として正規の居住者(在留外国人)が日本の交通環境に適応するための教育市場を生み出しつつあると言えるでしょう。

IV. 自動車業界が直面する課題と今後の展望

今回の制度厳格化は、単なる手続きの変更ではなく、日本における外国人ドライバーの交通安全確保に向けた大きな構造転換です。自動車業界に携わる者として、私たちはこの変化にどう対応し、持続的な安全を追求すべきでしょうか。

運転教育・サポート体制の強化

合格率の急落が示す通り、多くの受験者は日本の厳しいルールに対応するための学習と練習を必要としています。

教習所の役割拡大

外国人向けに日本の交通法規や運転技術を教える専門的なプログラムの需要が増加します。特に以下の点が重要です:

- 多言語対応の強化:英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語など、主要な言語での指導体制の充実

- 技能試験対策の充実:横断歩道や踏切通過などの新課題への対策指導

- 日本の交通文化の教育:歩行者優先、暗黙のルールなど、技術だけでない文化面の理解促進

受験者支援の課題

法改正の評価は、安全優先を評価する声がある一方で、試験の難化が正規に居住する外国人にとっての困難を増したという指摘も並存しています。

現在、外免切り替え試験は受験枠が少なく、都道府県によっては試験を受けるまでに数週間から数ヶ月待たされる場合もあります。また、外国語での受験可能日が定められている都道府県があることも注意が必要です。例えば長野県では火曜~金曜日に英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語で学科試験を受けられますが、その他の言語では火曜か木曜のみとなっています。

適切な制度運用と、受験者への適切な支援が継続的な課題として残ります。

制度運用の継続的なモニタリング

厳格化により、申請数や合格率は減少傾向にありますが、問題の背景にあった不正申請や代行業者の利用といった社会的な課題が完全に解消されたわけではありません。

今後の監視ポイント

- 代行業者の動向:SNSやインターネット上での違法な代行サービスの取り締まり

- 試験予約システムの改善:大量予約による混雑の解消

- 事故統計の継続的な分析:厳格化による事故減少効果の検証

他の制度との整合性

日本の免許制度と同水準とされ、自国の免許証に翻訳文を添付すれば運転が認められる国(スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾のみ)や、ジュネーブ条約加盟国からの国際免許証利用者についても、継続的な安全教育や啓発活動は不可欠です。

3. 「安全優先」へのコミットメント

今回の厳格化は、外免切り替え制度が「居住外国人中心」かつ「利便性より安全優先」へと大きく舵を切ったことを示しています。

自動車業界の責務

自動車業界は、この安全確保への強いコミットメントを共有し、以下の取り組みを通じて貢献していく必要があります:

継続的な改善の必要性

今回の改正は重要な一歩ですが、これで完結ではありません。制度の効果を検証し、必要に応じてさらなる改善を重ねていく姿勢が求められます。特定技能「自動車運送業」分野が2024年に追加され、外国人ドライバーの需要は今後も増加が見込まれるため、適切な免許取得支援と安全確保の両立が業界全体の課題となります。

結び:安全なモビリティ社会の実現に向けて

今回の外免切り替え制度の厳格化は、過去の事故や不正利用といった「歪み」を正し、日本の交通安全基準を保つために踏み切られた、不可避な改革です。かつて簡易的だった知識確認が90%正答を求める難関となり、技能試験の難易度も新免許取得並みに引き上げられました。

この改革は、安全な社会を築くための**インフラの「地固め」**にも喩えられます。地盤が緩んだままでは、どんなに立派な建物を建てても崩れてしまいます。今回の制度強化は、日本の公道というインフラを利用するすべてのドライバーに対し、共通の安全基準と知識という強固な「地盤」を求める措置なのです。

自動車業界の人間として、私たちはこの制度の強化を歓迎し、新たな教育ニーズに対応することで、より安全なモビリティ社会の実現に貢献していかなければなりません。

数字が示す現実:

- 2024年外免切り替え者数:6万8,623人(2015年比2.4倍)

- 2024年外国人交通事故:7,286件(過去10年最多)

- 改正後の学科試験合格率:37.8%(従来93.3%から55ポイント以上減少)

- 技能試験合格率:約20〜30%(さらに低下見込み)

これらのデータは、制度改正の必要性と、その効果を明確に物語っています。今後も継続的なモニタリングと改善を重ねながら、国籍を問わず、すべての交通参加者の安全に貢献していく――それが、自動車業界に課せられた使命です。

日本の道路を走るすべての人が、同じルールを理解し、同じ安全意識を持つ。その実現に向けて、業界全体で取り組んでいく所存です。

本記事は、自動車関連業界に従事する筆者が、業界の視点から外免切り替え制度の厳格化について分析したものです。制度の詳細や申請方法については、お住まいの地域を管轄する運転免許センターまたは都道府県警察のホームページをご確認ください。