みなさん、こんにちは! 自動車業界の最新動向を常にウォッチし、皆様に「とっておきの情報」をお届けする私が、今回ご紹介するのは、**水素自動車(FCV)**です!

トヨタ「ミライ」やホンダ「クラリティ」など、日本の自動車メーカーが世界をリードする水素自動車。ガソリン車のような充填時間で、走行中は水しか排出しないという、究極のエコカーとして大きな期待が寄せられています。

しかし、なぜか街中ではほとんど見かけることがありません。

「水素自動車って、もうダメなの?」「インフラが足りないって本当?」「ガソリン車や電気自動車(EV)と比べて何が違うの?」「日本のメーカーは諦めたの?」

水素自動車の未来に関心を持つ方、環境問題に興味がある方、そして今後の自動車業界の行方を追う全ての皆様へ。この記事では、私が長年培ってきた自動車業界の知識と、水素自動車開発の最前線で起きているリアルな課題を総合的に分析し、他のどのサイトよりも詳しく、深く、そして正確に「徹底解説&考察」していきます。最後まで読めば、あなたが水素自動車の「本当の姿」を理解できるはずです!

「開発の壁」

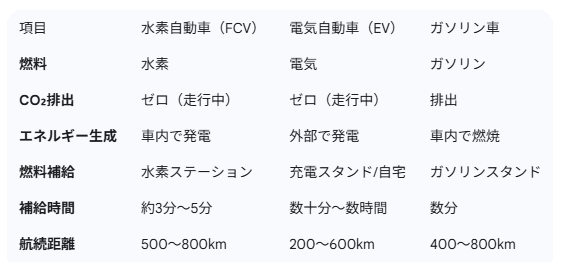

水素自動車(FCV)とは何か? その仕組みと、ガソリン車・EVとの決定的な違い

まず、水素自動車がどのような仕組みで動いているのか、改めておさらいしておきましょう。

水素自動車(FCV)の仕組み

水素自動車は、燃料電池(Fuel Cell)という装置を使い、水素と空気中の酸素を化学反応させて電気を作り出します。この電気でモーターを回して走行するため、走行中に排出されるのは水(H₂O)だけであり、CO₂や有害物質は一切排出しません。

ガソリン車・EVとの決定的な違い

【プロの視点】

水素自動車の最大の強みは、ガソリン車とほぼ同じ感覚で燃料補給ができ、航続距離も長いことです。これは、充電に時間がかかるEVに対する、明確な優位性と言えるでしょう。

【深掘り】なぜ水素自動車は普及しないのか? 3つの「分厚い壁」

水素自動車が普及を阻まれているのには、以下のような、複数の複雑な要因が絡み合っています。

壁①:圧倒的に不足するインフラ「水素ステーション」

これが、水素自動車が普及しない最大の理由です。

- 全国でたった160ヶ所: 経済産業省のデータによると、2024年現在、日本国内の水素ステーションは約160ヶ所に留まります。一方、ガソリンスタンドは2万8,000ヶ所以上、EV充電器も1万ヶ所以上設置されています。この圧倒的な数の差が、ユーザーの不安を煽っています。

- 建設費用がEV充電器の10倍以上: 水素ステーション1基を建設するのにかかる費用は、なんと約4億円〜5億円。EVの急速充電器が1基100万円〜200万円程度であることを考えると、インフラ整備にかかるコストが桁違いに高いことがわかります。

- 高価な水素代: 現在の水素代は、ガソリン代よりも高価です。経済産業省は2030年までに水素代を現在の半額以下にすることを目指していますが、現時点では「エコカーなのに経済的ではない」というジレンマを抱えています。

壁②:高すぎる車両価格とユーザーメリットの不足

- トヨタ「ミライ」の価格: トヨタの水素自動車「ミライ」は、約730万円からという価格帯です。国や自治体の補助金を使っても、EVやガソリン車に比べると非常に高価です。

- 水素タンクのコスト: 高圧水素を安全に貯蔵するための「水素タンク」は、非常に高いコストがかかります。また、車載スペースも取るため、乗員空間を圧迫するという問題もあります。

- ユーザーがメリットを感じにくい: 水素自動車の魅力は、主に「環境性能」と「燃料補給時間」です。しかし、高価な車両価格と水素代、そしてインフラ不足というデメリットが大きすぎるため、多くのユーザーが「わざわざ水素自動車を選ぶ理由がない」と感じているのが現状です。

壁③:製造・輸送コストとサプライチェーンの課題

- 製造コスト: 水素は、主に化石燃料を改質して作られます。この製造プロセスで多くのエネルギーを消費するため、製造段階でのCO₂排出が問題視されることがあります。

- 輸送コスト: 水素は非常に軽量なガスであるため、輸送には高圧タンクが必要で、輸送コストが非常に高くなります。

これらの課題は、自動車メーカーや政府だけでなく、エネルギー業界全体で解決しなければならない、根深い問題なのです。

未来へのロードマップ

トヨタ・ホンダが描く「未来へのロードマップ」と「知られざる戦略」

多くの課題を抱えながらも、日本の自動車メーカーは水素自動車の可能性を諦めていません。EVとは異なる「もう一つの答え」として、水素社会の実現に向けて、着々と戦略を進めています。

トヨタ:「FCV」から「水素エンジン車」へ、戦略の多角化!

- 「ミライ」に続くFCV開発: トヨタは、次期「ミライ」の開発を進めています。燃費性能の向上や、コスト削減に注力することで、車両価格の引き下げを目指しています。

- 水素エンジン車の開発: トヨタが近年力を入れているのが、水素を燃料として内燃機関で走る**「水素エンジン車」**です。レース活動を通じて、水素エンジン車の技術開発と熟成を進めています。

- **メリット:**既存のガソリン車製造設備を流用できるため、EVに比べて製造コストを抑えやすい。また、内燃機関ならではの「音」や「振動」が楽しめるため、クルマ好きからも注目されています。

- **課題:**燃料電池車に比べて、水素燃焼時にわずかにNOx(窒素酸化物)が発生すること、そして燃焼効率の改善が課題です。

ホンダ:FCVは「大型商用車」から「乗用車」へ!

- GMと共同開発: ホンダは、米国のゼネラルモーターズ(GM)と燃料電池システムの共同開発を進めています。これにより、コスト削減と量産化の加速を目指しています。

- CR-VベースのFCV: ホンダは、新型SUV「CR-V」をベースにした燃料電池車を開発しています。これは、従来のセダンタイプから、より実用性の高いSUVタイプにすることで、水素自動車の市場を拡大しようという狙いがあります。

- 商用車への展開: ホンダは、燃料電池システムをトラックやバス、建設機械などの大型商用車にも応用しようとしています。商用車は、長距離を頻繁に走行するため、水素の燃料補給時間の短さというメリットが最大限に活かせるのです。

まとめ:水素自動車の普及は「点」ではなく「面」の課題!

水素自動車は、技術的にはすでに確立されており、その走行性能や環境性能は非常に優れています。しかし、その普及を阻んでいるのは、車両単体の問題ではなく、水素の「製造」「輸送」「供給」というサプライチェーン全体、そして「インフラ整備」という社会全体の課題なのです。

トヨタやホンダがEVだけでなく水素自動車の開発を諦めないのは、この水素が、将来のエネルギー社会における重要なキーになると考えているからです。

「ガソリン車が消え、EV一色になる」という単純な未来ではなく、EV、ハイブリッド、そして水素自動車がそれぞれの強みを活かし、共存する社会が訪れるのかもしれません。

自動車業界関係者として、私はこの「水素社会」という壮大なプロジェクトの動向に、今後も大きな期待と注視を続けていきたいと思います。

<関連記事 トヨタ水素テクノロジー>