2022年に登場した日産サクラは、軽自動車のカテゴリーに革命を起こすEVとして大きな期待を集めました。しかし数年が経った今、その評価は二分しています。本記事では、軽EVの先駆けとなった日産サクラの実態を掘り下げ、これから電気自動車への乗り換えを検討している方々への指針をお届けします。

日産サクラ誕生の背景と革新性

日本の自動車市場における軽EVの位置づけ

日本の自動車市場において軽自動車は特別な存在です。全新車販売の約4割を占める軽自動車は、低コストで維持しやすく、特に地方では生活の足として不可欠な存在となっています。そんな中、グローバルでのEVシフトの波が日本にも押し寄せる中、「軽自動車×EV」というコンセプトは必然的な流れでした。

日産自動車は三菱自動車と協力し、両社の技術を結集させて軽EVの開発に取り組みました。その結果誕生したのが日産サクラと三菱のeKクロスEVです。これらは単なる環境対応車ではなく、日本の軽自動車文化に電動化の波を取り入れる先駆けとなったのです。

発売当初の高い期待と評価

2022年5月に発売された日産サクラは、発売からわずか1カ月で予約台数が2万3,000台を突破する好調なスタートを切りました。これは日産の軽自動車としては異例の数字で、同社の予想を大きく上回るものでした。

当初の高評価の背景には以下のようなポイントがありました:

「これが軽自動車?」と驚かせるような質感の高さと、軽自動車でありながらEVらしい力強い加速感は、試乗した多くのジャーナリストからも高い評価を受けました。特に普段は軽自動車に乗らない層からも注目を集め、新たな顧客層を開拓することに成功したのです。

日産サクラが持つ「光」:その魅力と実力

革新的デザインと高級感

日産サクラの外観は従来の軽自動車の概念を覆すものでした。特に、ブロッサムピンクと呼ばれる2トーンカラーは、SNS映えする車として若い女性ドライバーからの支持を集めました。全体的に角ばったデザインは都会的でモダンさを感じさせ、軽自動車であることを感じさせないスタイリッシュさが魅力です。

インテリアでは、日本の「和」の美意識を取り入れた設計思想が採用されています。ダッシュボードには織物調の素材が用いられ、触れるとソフトな質感が感じられます。また、メインディスプレイやデジタルメーターは視認性に優れ、操作性も良好です。

実際に乗った40代女性は「内装の質感が予想以上に良く、小さな車なのに高級車に乗っている気分になれる」と語っています。また、インテリアの色使いや素材感にこだわりを持つ30代のデザイナーは「日本車らしい繊細な美意識を感じられる内装デザインは、同価格帯の輸入車にはない魅力」と評価しています。

補助金を活用した経済的メリット

日産サクラの大きな魅力の一つは、各種補助金を活用した際の価格メリットでした。発売当初は国のCEV補助金に加え、多くの自治体でも上乗せ補助金が用意されていました。

例えば、東京都在住の方が購入した場合:

この価格帯は、ガソリン車の軽自動車上級グレードと同等か、むしろ安い場合もあり、「EVなのにこの価格」という驚きが購入の決め手となった方も少なくありません。

埼玉県在住の50代男性は「自宅に太陽光発電設備があり、昼間の余剰電力で充電できるため、実質的な燃料代はほぼゼロ。5年間使えば従来のガソリン車より総コストが安くなると計算して購入を決めた」と語っています。

走行性能の高さとEV特有の利点

日産サクラの走行性能は、多くのオーナーが期待以上だったと語る部分です。最大トルク195Nmというスペックは、同クラスのガソリンターボ車を上回る数値で、発進時の加速感は特に印象的です。

信号待ちからの発進や追い越し時の加速など、街乗りでは十分すぎるパワーを持っており、高速道路での合流も余裕を持って行えます。また、モーターによるダイレクトな加速感はEVならではの魅力です。

さらに、EVの最大の特徴である静粛性の高さも大きな魅力点となっています。エンジン音やシフトショックがなく、風切り音や路面からの音だけが聞こえる静かな室内空間は、長時間のドライブでも疲労感を軽減します。

横浜市在住の主婦(45歳)は「子供の送り迎えで毎日使っていますが、信号での発進がスムーズで運転が楽になりました。特に冬場は、エンジン車のようにウォームアップ不要で、すぐに暖房も効くのがとても便利です」と日常使いでのメリットを挙げています。

エコカーとしての環境面での貢献

サクラを選んだ理由として「環境への配慮」を挙げるオーナーも少なくありません。特に、近年の環境意識の高まりを受けて、自分のカーボンフットプリントを減らしたいと考える人々にとって、軽EVは手の届きやすい選択肢となりました。

東京都内で働く30代の会社員男性は「通勤や買い物など、日々の移動で排出するCO2を減らしたいと思っていた。大型EVは予算的に手が出なかったが、サクラなら補助金もあり購入できた」と環境面での理由を語っています。

また、電力会社の再生可能エネルギープランと組み合わせることで、より環境負荷の少ないカーライフを実現できるという点も魅力の一つです。太陽光発電システムを導入している家庭では、自家発電した電力での充電も可能となり、文字通り「排出ゼロ」の移動手段として活用できます。

日産サクラの「影」:浮き彫りになった現実的課題

実用性を左右する航続距離の限界

日産サクラの公式カタログによると、WLTC(国際的な燃費測定基準)モードでの航続距離は約180kmとされています。しかし、実際のオーナーからの声を聞くと、使用条件によってはこの数字を大きく下回ることが明らかになっています。

実際に1年以上サクラを使用している千葉県在住の50代男性は「満充電からの実際の走行可能距離は、夏場のエアコン使用時で約130km、冬場のヒーター使用時は100km程度にまで落ちる」と語っています。これは公称値の約55~70%程度に相当します。

特に以下の条件で走行距離の低下が顕著です:

- 冬季のヒーター使用時:バッテリーの特性上、低温環境での性能低下に加え、暖房使用による電力消費が重なり、航続距離が大幅に低下します。

- 高速道路走行時:EVは一般的に高速走行時のエネルギー効率が落ちるため、80km/h以上の速度での連続走行では想定以上に航続距離が短くなります。

- 山間部や坂道の多い地域:上り坂での電力消費が大きく、下り坂での回生ブレーキでは十分に補えないケースが多いです。

神奈川県から箱根へドライブした40代男性は「往復約120kmの道のりが不安で、箱根の観光地にある急速充電器を事前に調べておいたが、平日だったにも関わらず充電待ちの車があり、結局1時間以上充電のために時間を取られた」という経験を語っています。

この航続距離の短さは、特に「一台所有」のユーザーにとって大きな制約となります。休日の遠出やレジャーでの使用を考えると、事前の充電計画が必須となり、気軽なドライブを楽しむことが難しくなるのです。

日本の充電インフラ整備状況との不和

EVの利便性を大きく左右するのが充電インフラの整備状況です。2024年4月時点で、日本国内の急速充電器設置数は約9,000基、普通充電器は約3万基程度と言われていますが、ガソリンスタンドの数(約3万カ所)と比較すると、まだまだ十分とは言えない状況です。

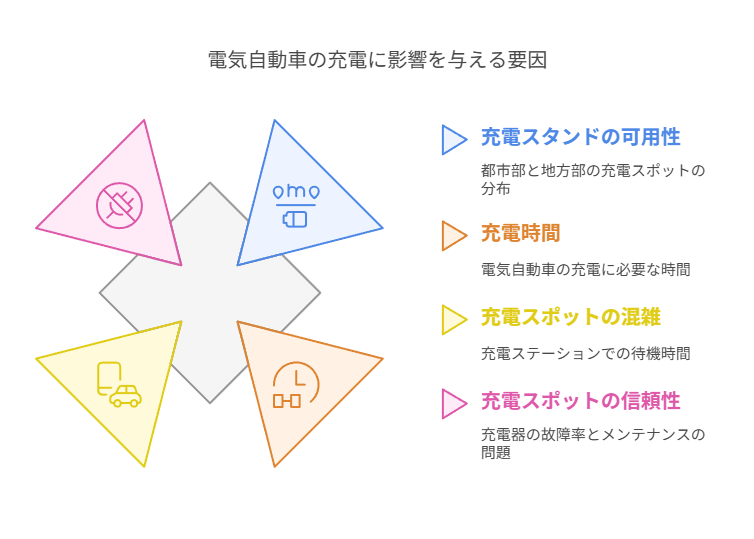

特に、以下のような課題が実際のユーザーから報告されています:

- 充電スタンドの偏在:都市部では比較的充電スポットが多いものの、地方や郊外では極端に少なく、長距離移動時のルート計画が困難になります。

- 充電時間の長さ:急速充電でも80%充電までに約40分かかるため、ガソリン車の給油と比べて大きな時間的コストが発生します。

- 充電スポットの混雑:休日や連休時には人気観光地近くの充電スポットが混雑し、順番待ちが発生することもあります。

- 充電スポットの故障率:メンテナンス不足により使用できない充電器も少なくなく、アプリ情報が実際の状況と異なるケースも報告されています。

大阪府在住の30代男性は「マンション住まいで自宅充電ができないため、週に1~2回、近所のショッピングモールなどで充電している。買い物ついでに充電できるのは良いが、充電スポットが使用中だと予定が大きく狂うことがある」と述べています。

また、集合住宅居住者や路上駐車しかできない環境の方々にとっては、日常的な充電の確保自体が大きな課題となります。自宅充電環境があることが、サクラのようなEVを快適に使うための前提条件とも言えるでしょう。

持ち出しコストと将来的な維持費の問題

サクラの購入動機として大きかった「経済性」ですが、実際に所有してみると意外な出費や将来的な不安が浮上してくるケースが少なくありません。

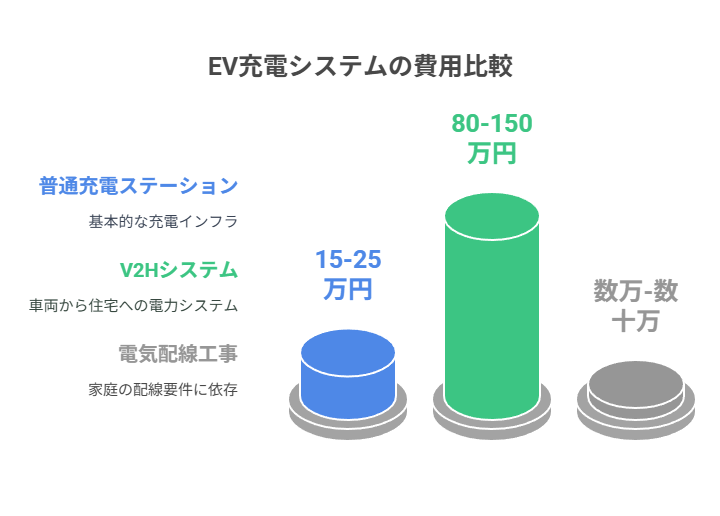

まず、自宅に充電設備を導入する初期コストがあります。一般的な家庭用充電設備(V2H含む)の導入費用は以下の通りです:

- 普通充電設備(工事費含む):約15~25万円

- V2H(Vehicle to Home)システム:約80~150万円

- 電気工事や配線工事費:家の状況により数万~数十万円

これらの初期投資は、補助金対象になるケースもありますが、車両購入時には見落とされがちな費用です。

また、長期的に見た場合のバッテリー劣化に対する不安も少なくありません。サクラのリチウムイオンバッテリーは8年または16万km走行のメーカー保証がありますが、その後の交換となると数十万円の費用が発生する可能性があります。

福岡県在住の60代男性は「3年乗った現在、満充電時の航続距離が新車時より約15%程度減少している。このペースで劣化が進むと、5年後には実用的な距離が走れなくなるのではないかと不安」と語っています。

さらに、最近の電気料金の高騰により、「ガソリン車より燃料代が安い」というEVの最大のメリットが薄れつつあるという声も聞かれます。特に、自宅に太陽光発電設備がなく、夜間の割引料金プランも使用していない場合、充電コストがガソリン代とあまり変わらないケースも出てきています。

中古車市場で進む「サクラショック」の実態

異常な供給過剰がもたらす価格崩壊

中古車市場において、2023年後半から「サクラショック」とも呼ばれる現象が起きています。これは、発売からわずか1~2年で大量のサクラが中古市場に流入し、価格が急落している状況を指します。

中古車情報サイトの調査によると、2024年4月時点での日産サクラの平均中古車価格は以下のようになっています:

- 新車価格:約280万円(X標準グレード)

- 1年落ち/走行距離1万km未満:約150~170万円

- 2年落ち/走行距離2万km未満:約120~140万円

これは、わずか1年で約40%、2年で約50%の価値下落を意味し、同クラスのガソリン車と比較しても急激な価値下落が生じています。

中古車販売店の店長(50代男性)は「サクラが大量に入庫してきており、在庫過多の状態。特に補助金が終了する時期に合わせて手放すケースが多く、市場価格の下落に拍車をかけている」と業界の現状を語っています。

手放す理由から見えてくるEVの現実

大量のサクラが中古市場に流入している背景には、当初の期待と現実のギャップがあります。中古車を手放すオーナーの声を集めると、以下のような理由が多く聞かれます:

- 補助金期間終了による売却:購入時に「3年後に売却する」計画で購入し、補助金の縛りが終わったタイミングで手放すケース

- 航続距離の制約による不満:実際に使用してみて、想定していたよりも使い勝手が悪かったという理由

- 充電の手間に対する不満:充電インフラの不足や充電時間の長さに耐えきれなくなったケース

- バッテリー劣化への不安:将来的なバッテリー交換費用を懸念して、劣化が進む前に手放す判断

大阪府在住の40代男性は「週末に家族で遠出することが多いが、その度に別の車を借りるか、充電計画を立てるのが面倒になった。結局、家族の用途には合わないと判断して2年で手放した」と語っています。

また、東京都内の30代女性は「マンション住まいで近所に充電スポットが少なく、毎回充電のために遠回りするストレスが積み重なった。最初は環境にも優しい車として期待していたが、実際の生活では思ったより不便だった」と手放した理由を説明しています。

中古サクラが買い時となる条件とは

一方で、中古価格の下落は、これからEVを検討している方にとっては大きなチャンスでもあります。特に、以下のような条件に当てはまる方には、中古サクラは「買い」となる可能性が高いです:

- 自宅に充電設備を導入済み/導入予定の方

- 日常の移動が主に片道40km以内の方

- セカンドカーとして使用予定の方

- 環境負荷軽減に価値を見出す方

北海道在住の50代男性は「自宅に太陽光発電と充電設備があり、主に通勤用(片道15km)として中古サクラを購入。新車価格の半額程度で購入でき、冬場の暖房使用や航続距離の制約も通勤範囲内なら全く問題ない」と満足している様子です。

中古サクラを選ぶ際のチェックポイントとしては、以下の点が重要です:

- バッテリー残存容量:可能であれば、診断機での計測値を確認する

- 充電履歴:急速充電の頻度が高いとバッテリー劣化が早い傾向がある

- 走行環境:前オーナーの使用環境(寒冷地での使用有無など)

- 整備記録:定期点検の実施状況

中古車ディーラーの営業マネージャー(40代男性)は「現在の中古価格を考えると、使用条件が合えば非常にコストパフォーマンスが高い選択肢。特に都市部での通勤や買い物がメインの用途であれば、ガソリン車よりもランニングコストで優位性がある」とアドバイスしています。

軽EVの今後と日本市場における課題

バッテリー技術の進化と航続距離の壁

現在のEV普及における最大の技術的ハードルは、バッテリー技術の限界です。特に軽自動車サイズに搭載できるバッテリーでは、重量と航続距離のバランスが難しい課題となっています。

サクラに搭載されているリチウムイオンバッテリーの容量は20kWhですが、軽自動車の車両重量制限内でこれ以上大容量のバッテリーを搭載することは現状では難しいとされています。

自動車技術の専門家(50代男性)は「全固体電池など次世代バッテリーの実用化が進めば、同じサイズでより高いエネルギー密度が実現可能になる。5年後には軽EVでも300km以上の実用航続距離が期待できるだろう」と展望を語っています。

また、バッテリーコストの低減も重要な課題です。現在のEVでは、製造コストの約30~40%をバッテリーが占めていると言われており、この比率が下がらない限り、補助金なしでの価格競争力は厳しい状況が続きます。

充電インフラの未来像と進化の方向性

EVの普及には充電インフラの整備が不可欠ですが、日本では欧州や中国と比較して導入ペースが遅れています。特に以下のような課題が指摘されています:

- 急速充電器の設置コスト:1基あたり約500~1000万円と高額

- 電力インフラの強化が必要:特に地方では電力供給能力の強化が課題

- 設置スペースの確保:既存の駐車場や商業施設での設置スペース確保

この状況に対し、経済産業省は2030年までに急速充電器3万基の整備を目標として掲げていますが、民間企業の参入や自治体の協力がなければ達成は困難とされています。

エネルギー政策の研究者(40代女性)は「充電インフラの未来は、高出力充電器と無線充電の二方向で進むだろう。350kW級の超急速充電器が普及すれば、10分程度の充電で200km以上走行可能になる。一方、駐車場に埋め込まれた無線充電パッドなど、充電の手間を感じさせない技術も重要になる」と解説しています。

政策と補助金に依存したビジネスモデルの限界

日産サクラの事例で明らかになったのは、補助金依存型のEVビジネスモデルの脆弱性です。補助金があるうちは需要が高まるものの、それが終了すると急激に需要が冷え込む現象は、持続可能なビジネスとは言えません。

自動車業界アナリスト(50代男性)は「EVの本格普及には、補助金に頼らなくても選ばれる『本質的な価値』が必要。それには、バッテリーコストの低減とエネルギー密度の向上が不可欠だ。また、V2H(Vehicle to Home)などEVならではの新たな価値提案も重要になる」と指摘しています。

また、日本特有の課題として、電力料金の高騰も無視できません。再生可能エネルギーの導入拡大や原発再稼働の問題など、エネルギー政策全体がEVの経済性に大きな影響を与えるのです。

エネルギー経済の専門家(60代男性)は「日本のEV普及には、電力供給の安定性と経済性の確保が前提条件。再エネ比率の向上と同時に、電力料金の安定化が図られなければ、『燃料代が安い』というEVの最大の経済的メリットが失われてしまう」と警鐘を鳴らしています。

日産サクラは誰にとって「買い」なのか

理想的なユーザープロファイルと使用条件

これまでの分析から、日産サクラが最も適している「理想的なユーザー像」が見えてきます。以下のような条件に当てはまる方には、サクラは非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう:

- 自宅に充電設備を導入できる環境がある(一戸建て所有、または充電設備付きマンション)

- 日常の移動が片道40km以内がほとんど(通勤、買い物、子供の送迎など)

- 長距離移動には別の交通手段を持っている(セカンドカーがある、または公共交通機関やレンタカーを利用できる)

- 環境負荷の軽減に価値を見出している

千葉県在住の40代夫婦は「夫は電車通勤、妻が近所の買い物や子供の送迎用にサクラを使用。週末の遠出には夫の社用車を利用するというスタイルで、非常に満足している」と理想的な使用例を示しています。

また、太陽光発電システムを導入している家庭では、より経済的なメリットが大きくなります。自家発電した電力で充電することで、実質的な「燃料代ゼロ」が実現可能です。

避けるべきユーザーと使用シーンの見極め

一方で、以下のような条件に当てはまる方には、現時点でのサクラは「不向き」である可能性が高いです:

- 一台所有で、長距離移動も含めて全ての用途に使おうと考えている方

- 自宅に充電設備を導入できない環境の方(賃貸住宅や充電設備のないマンション居住者など)

- 毎日の通勤距離が片道50km以上の方

- 寒冷地で暖房を多用する環境の方(特に冬場の航続距離減少が大きい)

秋田県在住の50代男性は「冬場の雪道でヒーターを使うと、航続距離が100kmを切ることもある。地方では充電インフラも少なく、冬場の移動に不安を感じて結局手放すことにした」と地域特性による制約を語っています。

また、経済的な観点でも、「安いから」という理由だけでEVを選ぶことは避けるべきでしょう。補助金が終了した後の価値下落や、将来的なバッテリー交換コストなどを含めたトータルコストを考慮する必要があります。

サクラから学ぶ次世代モビリティへの洞察

EV選びで重視すべきポイントの再考

日産サクラの事例から、EVを選ぶ際に重視すべきポイントが明確になってきました。以下のようなチェックリストを参考にしてみてください:

- 自分のライフスタイルとの適合性

- 日常の移動距離と頻度を正確に把握する

- 長距離移動の頻度と代替手段の有無を確認する

- 自宅や職場での充電環境を確認する

- 総所有コスト(TCO)の計算

- 購入価格だけでなく、充電設備導入費用も含める

- 電気代とガソリン代の比較を実際の使用条件で行う

- バッテリー劣化後の価値や交換費用も考慮する

- 地域特性の考慮

- 居住地域の充電インフラ整備状況を確認する

- 気候条件(特に寒冷地)の影響を考慮する

- 地域の補助金制度を確認する

自動車ジャーナリスト(40代男性)は「EV選びで最も重要なのは『自分の使用条件』との適合性。カタログスペックや一般的な評価だけでなく、自分自身のライフスタイルに合った車を選ぶことが、後悔しないEV選びの鍵になる」とアドバイスしています。

軽EVの将来性と次世代モデルへの期待

日産サクラやその姉妹車である三菱eKクロスEVは、日本の軽EVの第一世代と位置付けられます。その成功と課題から、次世代の軽EVにはどのような進化が期待されるでしょうか?

航続距離の向上:次世代バッテリー技術により、250~300kmの実用航続距離を実現 充電時間の短縮:10分程度で80%充電が可能な急速充電技術の採用軽量化技術の進化:車体の軽量化によるエネルギー効率向上 V2X機能の標準装備:Vehicle to Everything技術で電力の双方向利用を実現 自動運転支援機能の強化:電動化と自動運転技術の融合による新たな価値創出

自動車業界の技術開発者(40代男性)は「次世代の軽EVでは、航続距離の壁を突破することが最大の課題。全固体電池の量産化が実現すれば、現在の1.5~2倍のエネルギー密度が期待でき、同じバッテリーサイズでも300km以上の航続距離が視野に入る」と語っています。

また、充電技術の進化も見逃せません。現在開発中の超急速充電技術が実用化されれば、コンビニでの買い物時間(10~15分程度)でも十分な充電が可能になり、充電の手間に対する心理的障壁が大きく下がるでしょう。

さらに、日本の特徴である電力需給の課題に対しても、EVは単なる移動手段ではなく「走る蓄電池」としての役割を担うことが期待されています。特に災害大国である日本では、V2H(Vehicle to Home)機能による非常用電源としての価値が、今後さらに認識されるでしょう。

モビリティの多様化時代における選択肢の広がり

自動車業界は現在、100年に一度の大変革期と言われています。EVだけでなく、PHV(プラグインハイブリッド)、HV(ハイブリッド)、燃料電池車、そして効率化された従来のガソリン車など、多様な選択肢が共存している状況です。

この多様化の時代において、ユーザー側も「自分に合ったモビリティを選ぶ目」が求められています。一つの答えが全ての人に当てはまる時代ではなく、それぞれのライフスタイルや価値観に合わせた選択が重要なのです。

モビリティ研究者(50代女性)は「モビリティの選択は、単なる『移動手段』ではなく、個人の価値観や生活スタイルを表現するものになりつつある。環境負荷を重視する人、経済性を優先する人、利便性を第一に考える人など、それぞれの優先順位に合わせた選択ができる時代になってきた」と指摘しています。

日産サクラは、そんな多様化時代の先駆けとなった車と言えるでしょう。その成功と課題の両面から、私たちは多くを学ぶことができます。

あなたのカーライフにどう影響するか—その答えは、あなた自身のライフスタイルと価値観の中にあるのです。

EVオーナーたちの声:実体験から語る日産サクラの真実

都市生活者の理想的な相棒として

東京都世田谷区在住の田中さん(38歳・会社員)は、サクラを購入して1年半が経過しました。彼の体験は、都市部でのEV活用の好例です。

「私の場合、通勤は電車で、サクラは主に週末の買い物や子供の習い事の送迎に使っています。マンションの駐車場に充電設備を導入できたことが決め手でした。週に1〜2回の充電で十分足りています。

特に気に入っているのは、狭い都内の道や駐車場でも扱いやすいサイズ感と、静かで滑らかな走行感覚です。以前のガソリン車と比べて、渋滞中のストレスが格段に減りました。ストップ&ゴーの多い都内では、ワンペダル走行が非常に便利です。

もちろん、長距離ドライブには向いていないことは理解していますが、年に数回の遠出にはレンタカーを使っていますので、特に問題は感じていません。都市での足としては、むしろガソリン車より便利だと感じています」

郊外生活の理想と現実のギャップ

一方、神奈川県厚木市在住の鈴木さん(45歳・自営業)は、1年でサクラを手放すことを決断しました。その理由からは、郊外でのEV使用の課題が見えてきます。

「自宅に太陽光発電を導入していたので、環境にも経済的にも良いと思ってサクラを購入しました。確かに通勤や近所での用事には問題なかったのですが、仕事で急に遠方のクライアントを訪問する必要が出てきたときに不便さを痛感しました。

特に冬場は、ヒーターを使うと想像以上に航続距離が落ちます。一度、横浜から厚木に帰る途中で充電切れの不安を感じ、予定外の充電で1時間近く時間を取られたことがありました。また、急速充電スポットが少なく、使用中だと予定が大きく狂うこともストレスでした。

結局、私のような不定期に遠距離移動が必要な仕事では、現状のEVはまだ使いづらいと判断して手放すことにしました。もう少し航続距離が伸びて、充電インフラが整備されれば、また検討したいと思います」

田舎暮らしのEVオーナーの工夫と対策

長野県安曇野市在住の高橋さん(62歳・定年退職者)は、2年間サクラを使い続け、田舎暮らしでのEV活用の知恵を語ってくれました。

「退職を機に長野に移住し、環境に優しいライフスタイルを目指してサクラを購入しました。田舎では充電インフラが少ないことは承知していましたが、自宅に充電設備を導入し、普段の買い物や近所の農家直売所巡りなど、日常の足として使っています。

確かに最初は航続距離の不安(レンジアンキシエティ)がありましたが、アプリで残存電力を確認しながら計画的に行動するうちに、不安は薄れてきました。むしろ、計画性を持って行動するようになったことで、無駄な移動が減り、効率的な生活になったと感じています。

苦労したのは雪の多い冬場です。暖房使用で航続距離が大幅に減少しますし、寒さ自体がバッテリー性能に影響します。そこで私は、外出前に車を暖機するときはプラグを繋いだままにする、厚手のブランケットを常備するなどの工夫をしています。

田舎でEVを使うには、ある程度の創意工夫が必要ですが、その分、日々の運転が「考える運転」になり、車との関係が深まったと感じています。もっとも、年に数回の長野市への買い物では、やはり友人の車に乗せてもらうことがありますが(笑)」

中古サクラ購入者の発見と驚き

千葉県船橋市在住の佐藤さん(35歳・公務員)は、3ヶ月前に中古のサクラを購入し、新たな発見を語ってくれました。

「新車では手が出なかったのですが、中古価格の下落を見て購入を決意しました。走行距離2万km未満、1年落ちの車両を140万円で購入できました。新車で買うよりも100万円以上お得になりましたね。

実際に使ってみると、噂ほど航続距離の制約は気になりません。私の場合、自宅から職場まで片道20kmで、週2回程度の充電で十分足りています。マンションの管理組合と交渉して、自費で充電設備を導入できたのも大きかったです。

意外だったのは、バッテリーの状態がほとんど新車同様だったこと。前のオーナーはほとんど普通充電しか使っていなかったようで、バッテリー劣化が最小限に抑えられていました。購入前にディーラーでバッテリー診断をしてもらい、容量低下が5%程度だったことも安心材料でした。

やはり電気代の安さは魅力で、自宅充電だと満タンで約500円程度。同じ距離をガソリン車で走ると、現在の価格で1,500円程度かかるので、毎月数千円の差が出ています。中古で購入したことを考えると、かなりコスパが良い買い物だったと満足しています」

専門家が語る日本の自動車産業とEVシフトの行方

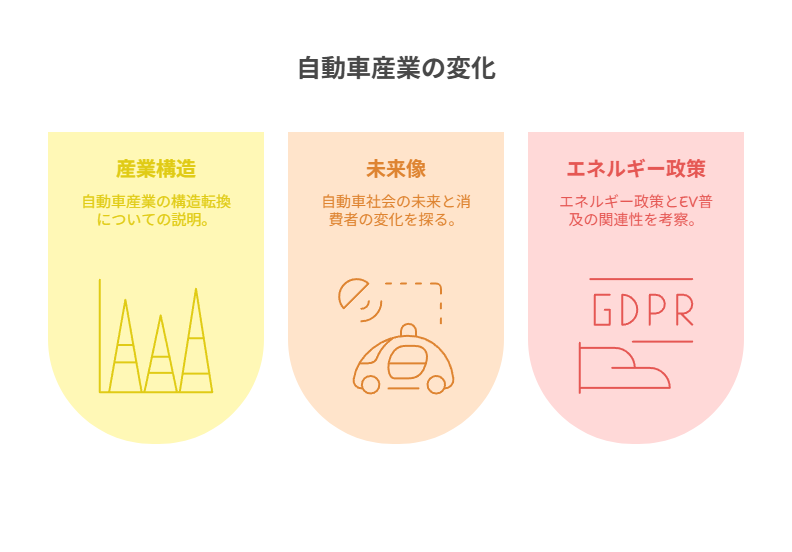

自動車産業の構造転換と日本メーカーの挑戦

自動車産業アナリストの佐々木誠氏(58歳)は、日本の自動車産業が直面する構造的な課題について解説します。

「日本の自動車産業は今、100年に一度の大変革期の真っ只中にあります。特に部品点数が大幅に減少するEVへの移行は、裾野の広い自動車産業全体に大きな影響を与えつつあります。サプライチェーンを含めて約550万人が従事すると言われる日本の自動車産業にとって、この転換はチャンスでもあり、リスクでもあるのです。

日産サクラのような軽EVは、日本メーカーが自らの強みを生かしながらEVシフトに対応しようとする試みの一つでしょう。欧州勢や中国勢と真正面から大型EVで勝負するのではなく、日本市場の特性を生かした独自のアプローチを模索しているのです。

しかし、現状では補助金頼みのビジネスモデルとなっており、持続可能な形にはなっていません。特に中国勢の猛追は深刻で、バッテリーコストでは既に大きな差をつけられています。日本メーカーが生き残るためには、全固体電池など次世代技術での巻き返しが不可欠となるでしょう」

自動車社会の未来像と消費者の変化

モビリティ未来研究所の山田明子氏(45歳)は、EVシフトが消費者の車との関わり方に与える影響について語ります。

「EVへの移行は、単なる動力源の変化ではなく、私たちの『クルマとの関わり方』そのものを変える可能性を秘めています。ガソリンスタンドでの給油という行為が自宅での充電に変わることで、車は家電のような存在に近づきつつあります。

また、EVは基本構造がシンプルなため、従来のような『エンジン車=複雑な機械』という捉え方が変わり、ソフトウェアプラットフォームという側面が強くなっていくでしょう。これは『所有する』から『利用する』という価値観の変化とも結びついています。

サクラのようなコンパクトEVは、こうした新しいモビリティの入り口として位置づけられます。特に若い世代では、車を『ステータスの象徴』としてではなく、『便利な移動ツール』として割り切って考える傾向が強まっています。

また、自動運転技術との掛け合わせも重要です。電動化と自動運転は技術的相性が良く、将来的には自動運転EVのシェアリングサービスなども広がるでしょう。その過程で、個人所有の車の意味も変わっていくかもしれません」

エネルギー政策とEV普及の関係性

エネルギー政策研究者の藤本健一氏(62歳)は、日本のエネルギー事情とEV普及の関係について指摘します。

「日本でのEV普及を考える上で見落とせないのが、電源構成の問題です。現在の日本の電源構成では、EVの普及が必ずしもCO2削減に大きく貢献するとは言えない状況があります。火力発電の比率が高い電力で充電するEVは、最新のハイブリッド車と比較してCO2排出量でそれほど大きな差がない場合もあるのです。

ただし、これは再生可能エネルギーの比率が高まれば変わってきます。既に欧州では再生可能エネルギー由来の電力を使ったEVの環境メリットが明確になっていますが、日本もそこを目指す必要があります。

また、電力の安定供給という観点では、EVの蓄電池としての価値も重要です。サクラのようなEVが増えれば、V2H(Vehicle to Home)やV2G(Vehicle to Grid)を通じて電力需給調整に貢献することも可能になります。特に災害大国日本では、非常用電源としての価値も評価すべきでしょう。

EVの普及は単なる自動車産業の問題ではなく、エネルギー政策全体の中で考えるべき課題なのです」

軽EVオーナーのための実践的アドバイス

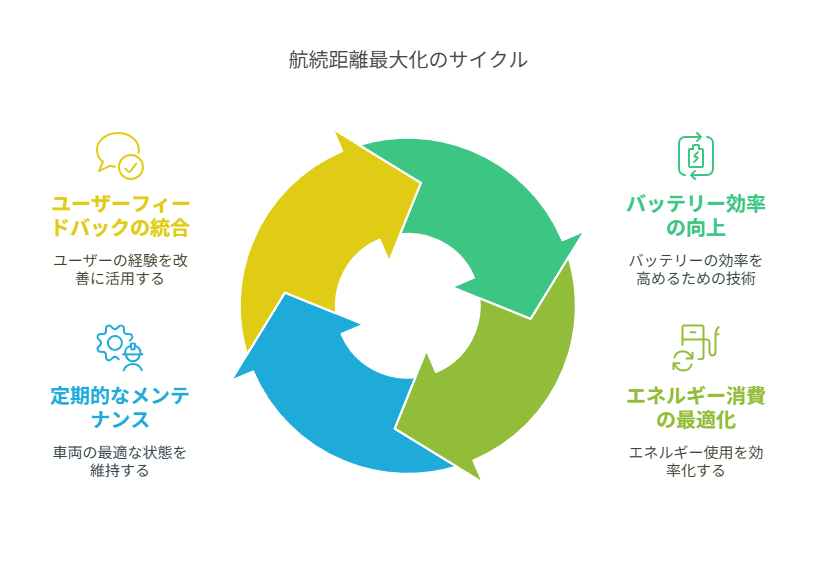

日常使いでの航続距離を最大化する技術

EV活用コンサルタントの中村真司氏(43歳)は、サクラのような軽EVを最大限活用するための実践的なアドバイスを提供します。

「軽EVの航続距離を最大限に活用するには、いくつかのテクニックがあります。まず、エアコンの使い方を工夫することで、大きく航続距離を伸ばせます。例えば、出発前に車内を充電ケーブルを繋いだまま温度調整しておく『プレコンディショニング』を活用すれば、走行中のエネルギー消費を抑えられます。

また、回生ブレーキを効果的に使うコツも重要です。サクラのワンペダルドライブモードでは、アクセルペダルから足を離すだけで減速し、その際にバッテリーに充電されます。この特性を理解し、前方の信号や渋滞を予測して早めにアクセルから足を離す『予測運転』を心がけると、エネルギー効率が大きく向上します。

さらに、タイヤの空気圧管理も見落とせません。推奨値より10%程度高めに設定することで転がり抵抗が減少し、数%の航続距離向上が見込めます。ただし、乗り心地やグリップ力とのバランスを考慮する必要があります。

季節ごとの対策も重要です。特に冬場は、シートヒーターやステアリングヒーターを活用し、車内全体を暖めるヒーターの使用を最小限に抑えると効果的です。また、夏場は直射日光による車内温度上昇を防ぐために日陰に駐車するなど、エアコン負荷を減らす工夫も有効です」

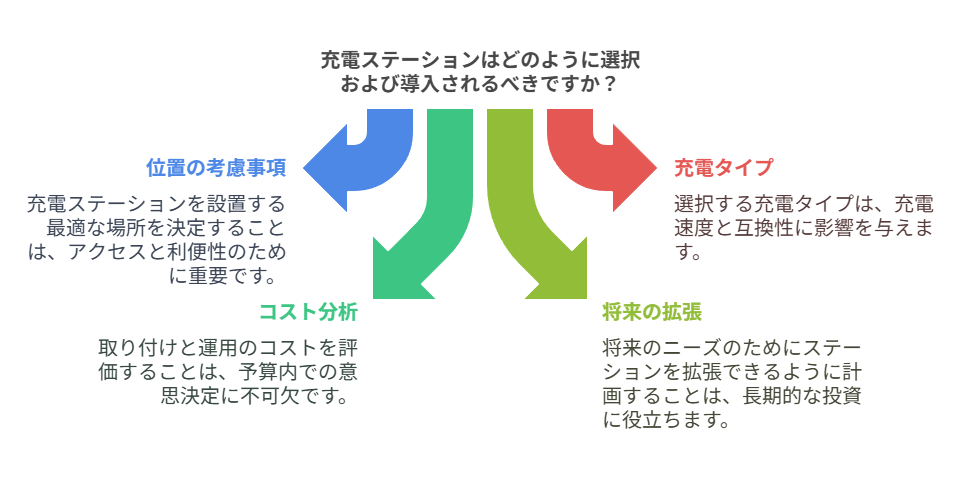

充電設備の選び方と導入のポイント

電気工事士で自宅充電設備導入コンサルタントの高木実氏(55歳)は、自宅充電設備の選び方について解説します。

「サクラのような軽EVを快適に使うには、自宅充電設備の導入が重要ですが、設備選びにはいくつかのポイントがあります。

まず、充電器のタイプは大きく分けて『普通充電器』と『V2H対応充電器』の2種類があります。普通充電器は20~30万円程度で導入可能ですが、単に充電するだけの機能です。一方、V2H対応充電器は80万円以上と高価ですが、災害時に車から家に電気を供給できる機能が付いています。

導入コストを考えると、軽EVの場合は普通充電器で十分という考え方もあります。サクラのバッテリー容量は20kWhなので、一般家庭の一日使用量(10kWh程度)の2日分程度しか供給できませんが、緊急時の備えとしては検討の価値があるでしょう。

設置場所については、雨や雪に濡れない場所が理想的です。また、充電ケーブルの長さも考慮し、車の充電ポートの位置から無理なく届く場所を選びましょう。マンションの場合は管理組合との交渉が必要になりますが、最近は「EV充電設備設置に関するガイドライン」なども整備されつつあります。

電気工事の面では、ブレーカーの容量確認が重要です。一般的な家庭用の普通充電器は200V/16Aで約3kWの電力を使用します。既存の電気容量に余裕がない場合は、アンペアの増設工事が必要になることもあります。この場合、工事費用が追加で5~10万円程度発生する可能性があります。

最後に、補助金の活用も忘れずに。国の「CEV補助金」だけでなく、自治体独自の補助制度もあります。東京都や神奈川県など、充電設備への補助金を用意している自治体も多いので、導入前に確認することをお勧めします」

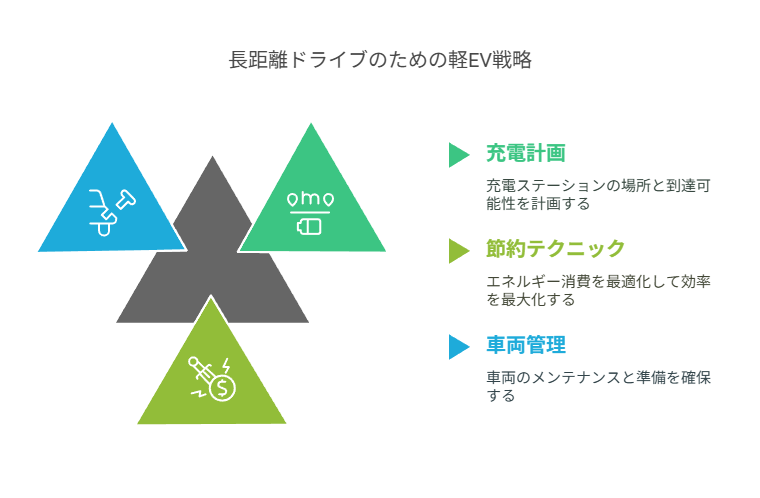

軽EVオーナーのための長距離ドライブ攻略法

カーライフジャーナリストの西川亮子氏(39歳)は、サクラのような航続距離が限られた軽EVでも、工夫次第で長距離移動が可能だと語ります。

「航続距離180kmのサクラでも、計画的に行動すれば300km以上の移動も可能です。私自身、サクラで東京から静岡まで往復した経験がありますが、ポイントは『充電計画』と『心の余裕』です。

まず、出発前に必ずルート上の充電スポットをチェックしておきましょう。複数の充電アプリ(例:EVsmart、ゼロエミ)をインストールしておくと、利用可能な充電スポットの情報が充実します。特に大型商業施設や高速道路のサービスエリアの充電器は比較的信頼性が高いです。

次に、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。充電には最低でも30分程度かかると考え、その時間をランチや小休憩に充てる計画を立てましょう。また、目的地に近い充電スポットは混雑している可能性が高いので、一つ手前の充電スポットで「満タン」にしておくという戦略も有効です。

高速道路走行の場合は、時速80km程度の巡航速度を維持するのが効率的です。100km/h以上の高速走行はエネルギー消費が急増するため、右側車線を走る必要がない場合は、中央か左側の車線を利用しましょう。

また、事前に「充電スポットが使用中」というケースも想定しておくことが大切です。第二、第三の選択肢を持っておけば、精神的な余裕が生まれます。最近は、カフェやレストランなど、食事をしながら充電できる施設も増えているので、そういった場所を事前にリストアップしておくと安心です。

最後に、バッテリー残量は「20%を切らない」ことを意識しましょう。予期せぬ渋滞や迂回路に備え、常に余裕を持った運転を心がけることが、EVでの長距離ドライブを楽しむコツです」

日産サクラが教えてくれる持続可能なモビリティへの道

電動化と再生可能エネルギーの融合がもたらす未来

環境エネルギー政策研究者の伊藤真由美氏(52歳)は、サクラのような軽EVが持つ可能性と課題を踏まえ、持続可能なモビリティの未来について語ります。

「日産サクラなどの軽EVは、単なる『ガソリン車の代替』ではなく、新たなエネルギーシステムの一部となる可能性を秘めています。特に日本のような自然災害が多い国では、分散型エネルギーシステムの構築が重要であり、EVはその核となる存在です。

例えば、家庭の太陽光発電システムとEVを組み合わせることで、電力の自給自足率を高められます。昼間に発電した電力で夜間に充電し、必要に応じて家に電力を戻す。このサイクルが確立されれば、電力系統への負荷を減らしながら、再生可能エネルギーの導入拡大にも貢献できます。

課題は、こうした「エネルギーマネジメント」の仕組みがまだ一般に浸透していないことです。例えば、電力会社の変動型料金プランとEVの充電タイミングを連動させるスマートチャージングや、電力需給がひっ迫した際にEVから系統に電力を戻すV2G(Vehicle to Grid)などは、技術的には既に可能ですが、制度面や普及面ではまだこれからの段階です。

しかし、このような「移動」と「エネルギー」の融合こそが、次世代のモビリティの姿だと考えています。サクラのような小型EVは、そのエネルギー容量こそ限られていますが、普及台数が増えれば社会全体で見れば大きな「動く蓄電池」となります。電力系統の安定化や再エネ導入拡大の鍵を握る存在になり得るのです」

まとめ:サクラから見える日本のEV市場の未来

軽EVの先駆者としてのサクラの評価

日産サクラは、日本のEV市場において重要な役割を果たしました。それは「軽自動車×EV」という新たな市場を切り拓いただけでなく、EVの可能性と課題を多くの消費者に体験させる機会となったのです。

発売から2年が経過した今、その評価は以下のようにまとめることができるでしょう:

成功した点:

課題となった点:

自動車評論家(50代男性)は「サクラは日本の電動化への第一歩として歴史的な意義を持つ車。課題はあるものの、『日本型EV』の方向性を示した先駆的存在として評価すべきだ」と総括しています。

個人の価値観を反映した車選びの重要性

サクラの事例が教えてくれるのは、車選びにおける「個人の価値観」の重要性です。特にEVのような新しい技術を採用した車では、一般的な評価や口コミだけでなく、自分自身のライフスタイルや優先順位に合わせた選択が必要です。

例えば、以下のような価値観の違いによって、同じサクラでも評価が大きく分かれます:

- 環境価値重視派:CO2排出削減や地球環境への貢献を最優先する人にとっては、多少の不便があっても価値のある選択

- 経済性重視派:燃料代の節約や維持費の低減を重視する人にとっては、使用条件次第で大きなメリットに

- 利便性重視派:充電の手間や航続距離の制約がストレスになる可能性が高く、現時点では別の選択肢も検討すべき

カーライフアドバイザー(40代女性)は「車選びは、スペックだけで決められるものではなく、自分の生活スタイルや価値観との相性が大切。特にEVは従来車とは使い方が大きく異なるため、自分の生活パターンに合うかどうかの見極めが重要」とアドバイスしています。

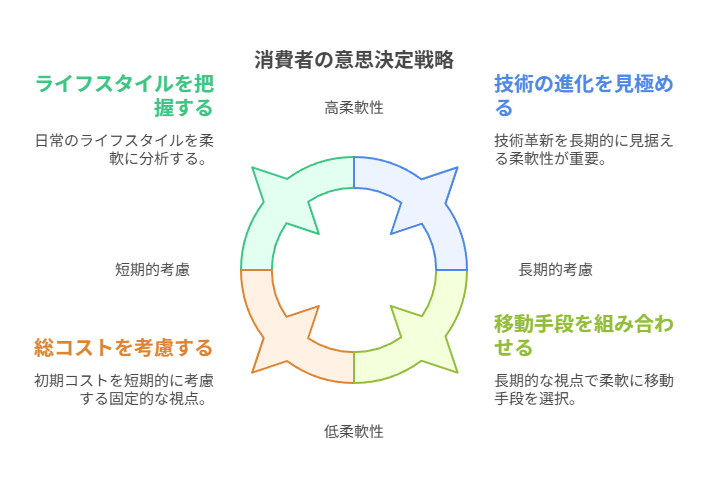

日本のEV市場の展望と消費者としての賢い選択

最後に、日本のEV市場の今後と、消費者としての賢い選択について考えてみましょう。

日本のEV市場は、以下のような方向に進化していくと考えられます:

- 多様なEVラインナップの拡充:軽自動車から高級車まで、様々なセグメントでEVの選択肢が増える

- 充電インフラの段階的整備:特に都市部や高速道路沿いを中心に、充電ネットワークが徐々に拡大

- バッテリー性能の向上:エネルギー密度の向上と価格低下により、航続距離と経済性が改善

- 新たな価値提案:V2H/V2Gなど、EVならではの新しい価値が認知され、普及が進む

この変化の過程で、消費者としては以下のような賢い選択が考えられます:

- 自分のライフスタイルを正確に把握する:日々の移動距離や充電環境を客観的に分析

- 複数の移動手段を組み合わせる:用途に応じて最適な移動手段を選ぶ柔軟性を持つ

- 中長期的な視点で総コストを考える:初期コストだけでなく、維持費や将来の資産価値も考慮

- 技術の進化タイミングを見極める:全固体電池など、ゲームチェンジャーとなる技術の実用化時期を意識

自動車産業アナリスト(60代男性)は「EVへの移行は長い道のりであり、今後10年かけて徐々に進むプロセス。現時点では、全てのユーザーにEVが合うわけではなく、ライフスタイルに合わせた賢い選択が重要だ。サクラのようなEVの初期モデルから学び、次世代の選択に生かしていくことが大切」と締めくくっています。

日産サクラは、日本のEV市場における重要な一歩であり、その光と影の両面から私たちは多くを学ぶことができます。「軽EV」という新たな選択肢が、あなたのカーライフにどう影響するか—その答えは、あなた自身のライフスタイルと価値観の中にある