近年、自動車の燃費性能と環境性能が向上するにつれ、「ハイブリッド車(HV)」という言葉を耳にする機会が増えました。しかし、一口にハイブリッドと言っても、トヨタの「ストロングハイブリッド」から、スズキやマツダが主力とする**「マイルドハイブリッド(MHV)」**まで、その仕組みや効果は大きく異なります。特にマイルドハイブリッドは、その技術的なシンプルさとコストメリットから、軽自動車やコンパクトカーへの採用が急速に拡大しており、今や日本のエコカー市場を支える重要な技術となっています。

しかし、「マイルドハイブリッドって、本当に燃費がいいの?」「ストロングハイブリッドとは何が違うの?」といった疑問を持つ方は少なくありません。モーターの役割が「補助的」とされるマイルドハイブリッドの真の価値はどこにあるのでしょうか。

この記事では、自動車業界の専門的な視点から、マイルドハイブリッドの基本的な**「仕組み」を分かりやすく解説し、従来の車やストロングハイブリッド車と比較した際の「燃費性能」や「コストパフォーマンス」**について深掘りします。この技術の理解を深めることで、次世代の車選びにおける明確な基準を得ていただけることでしょう。

はじめに:なぜ今、ハイブリッドは「マイルド」と「ストロング」に分かれるのか

自動車業界における電動化は避けられない潮流ですが、「ハイブリッド(HEV/HV)」と一言で言っても、そのシステムは多種多様です。ハイブリッド車(HEV)とは、ガソリンエンジンなどの内燃機関と電気モーターという複数の動力源を持つ車の総称です。

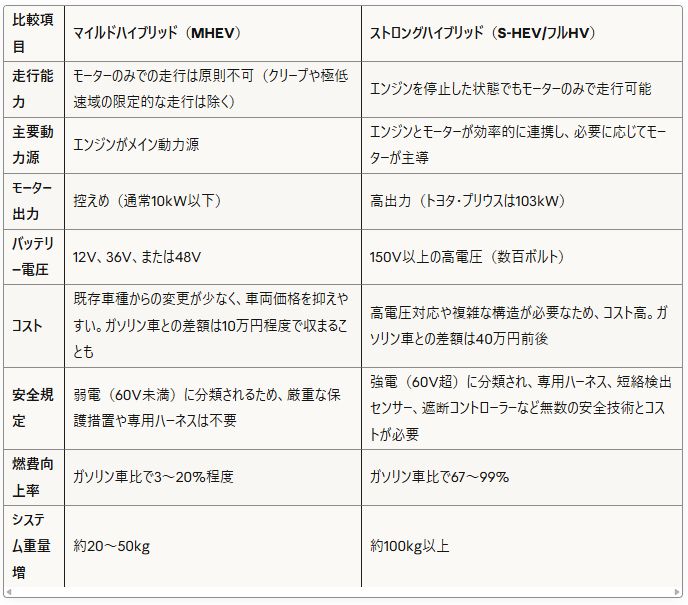

ハイブリッドシステムは大きく分けて「ストロングハイブリッド(フルハイブリッド)」と「マイルドハイブリッド(MHEV)」に分類されますが、この二つの違いは単にモーターの大きさだけでなく、システムの設計思想、コスト構造、そしてユーザー体験に深く関わっています。

電動化時代の「現実解」としてのマイルドハイブリッド

EV(電気自動車)への移行が叫ばれる一方で、充電インフラの整備状況、バッテリーコスト、航続距離への不安など、普及への障壁は依然として存在します。そうした中、マイルドハイブリッドは「EVへの橋渡し」あるいは「内燃機関の延命措置」として、極めて実用的な選択肢となっています。

特に注目すべきは、近年の車両価格上昇を抑えつつ燃費規制に対応するために、マイルドハイブリッドの採用が軽自動車から欧州プレミアムブランドに至るまで急速に拡大している点です。日本ではスズキが軽自動車への展開で先駆的な役割を果たし、欧州ではドイツ5大メーカー(メルセデス・ベンツ、BMW、アウディ、フォルクスワーゲン、ポルシェ)が48Vシステムを標準化するなど、グローバル規模での普及が進んでいます。

本記事では、このマイルドハイブリッドの仕組み、具体的なメリットとデメリット、そしてストロングハイブリッドとの本質的な違いについて、業界関係者も納得のボリュームで徹底的に解説します。

マイルドハイブリッド(MHEV)の仕組みと基本定義

マイルドハイブリッド(Mild hybrid)とは、内燃機関と発電機/電動機を組み合わせたハイブリッド車の中で、電動機(モーター)の出力が控えめ(マイルド)な形式を指します。モーターを併用することで、惰走、制動、停止時にエンジンを止めて、出力が再び必要になった時にすばやく再始動することが可能になります。ISG(モーター機能付発電機)を核としたシステム構成

マイルドハイブリッドの心臓部となるのが、ISG(Integrated Starter Generator)、つまりモーター機能付発電機です。これは通常の乗用車に搭載されている発電機(オルタネーター)を強化して、内燃機関(エンジン)の補助モーターとしても利用できるようにした「発進モーター兼発電機」です。

ISGは従来のスターターモーターとオルタネーター(発電機)の機能を一体化したコンポーネントであり、以下の3つの役割を担います。

ISGの3つの機能

① エンジン始動機能

従来の車両では、エンジン始動時にスターターモーター(セルモーター)が回転する際の「キュルルル」という金属音が発生します。しかしISGを搭載したマイルドハイブリッド車では、ベルト駆動またはクランクシャフト直結のISGがエンジンを滑らかに始動させるため、この不快な音が大幅に軽減されます。特にアイドリングストップからの再始動時に、その静粛性は顕著に感じられます。

② 発電・エネルギー回生機能

減速時のエネルギーを利用して発電を行い、専用バッテリーに充電します。ガソリン車では減速時にブレーキパッドとディスクの摩擦で運動エネルギーを熱として捨てていましたが、マイルドハイブリッドではこのエネルギーを電力として回収できます。

③ エンジンアシスト機能

最もガソリンを消費する停止からの加速時に、蓄えた電力を使ってISGがエンジンをモーターでアシストし、燃料消費を抑えます。これにより、エンジンは最も効率の悪い「低回転・高負荷」の領域を避けることができ、結果として燃費が向上します。

マイルドハイブリッドのシステム構成要素

マイルドハイブリッドシステムは、以下の主要コンポーネントで構成されています。

● ISG(Integrated Starter Generator)

発電効率の高いISGは、減速時に発生するエネルギーを利用して発電を行います。ISGにはモーター機能も備えられ、エンジンを再始動する際や加速シーンにおいてモーターアシストを可能とします。出力は通常2~3kWクラスから、48Vシステムでは10kWクラスまで向上します。

● 専用リチウムイオンバッテリー

ISGが頻繁にモーターアシストを行えるようにサポートするために、必要な容量を確保します。ストロングハイブリッドのバッテリーと比較すると小型・軽量で、助手席シート下やラゲッジスペース下などに配置されます。

● アイドリングストップ用鉛バッテリー

従来の12V鉛バッテリーも併用し、電装品への電力供給を担います。48Vシステムでは、48Vバッテリーから12Vへ変換するDC-DCコンバーターも搭載されます。

● 制御システム(ECU)

エンジン、ISG、バッテリーの状態を常時監視し、最適な充放電制御を行います。加速時のアシスト量、回生ブレーキの強度、アイドリングストップの判断など、きめ細かな制御が燃費向上の鍵を握ります。

3. 12Vと48V:マイルドハイブリッドの電源戦略

マイルドハイブリッドは、使用するバッテリーの電圧によって分類されることが多く、この電圧の違いがシステムの能力とコストに大きな影響を与えます。

12Vシステム(マイクロハイブリッド)

スズキの「S-エネチャージ」や「マイルドハイブリッド」では12V電源を用いており、軽自動車を中心に導入されています。

【特徴】

スズキのマイルドハイブリッドでは、減速して車速が約13km/h以下でペダル操作をしていない時や、アイドリングストップ後の停車からの発進時に、最長10秒間モーターでのクリープ走行が可能となっています。これは「モーターのみでは走行できない」という従来のマイルドハイブリッドの定義を覆す進化といえます。

48Vシステム:欧州標準の高性能マイルドハイブリッド

欧州を中心に普及が進むシステムで、電圧を12Vから48Vに高電圧化(LV148規格)することで電装品の出力を高め、より実効性のある駆動補助を可能にします。

【48Vが選ばれる理由:なぜ60Vでも36Vでもないのか】

48Vという一見中途半端に見える電圧には、明確な技術的・法規的根拠があります。

世界的に直流60V以上は人体への危険性があるとされており、厳格な安全基準が適用されます。60Vを超える高電圧システムでは、専用の強電対応ハーネス、厳重な被覆処理、短絡検出センサー、遮断コントローラーなど、無数の安全技術とコストが必要になります。

一方、48Vは「弱電」に分類されるため、12Vとほぼ同様の扱いが可能です。同じ回路基板上でグラウンド(マイナス側の線)を共用とした状態で実装することすらできます。道路に例えるなら、高電圧は専用道路の建設が必須となる高速道路で、48V化は一般道の速度制限標識を掛け替えるだけ、と考えると分かりやすいでしょう。

なお、48Vシステムでも充電時には50Vを大きく超えることがあり、そうした変動も加味すると、48Vあたりが安全基準のボーダーとなる60Vを超えないギリギリのラインということになります。

【48Vシステムの能力】

- モーター出力:8~15kW程度(12Vシステムの3~5倍)

- 燃費向上率:10~20%程度

- 電力容量は12Vシステムの4倍(P=V・I、電流が同じとして)

- 配電損失は12Vシステムの16分の1に低減

- ケーブルとコネクターは小型・軽量・安価に

【欧州5大メーカーによる規格標準化】

2011年6月、フォルクスワーゲン、アウディ、ポルシェ、ダイムラー(現メルセデス・ベンツ)、BMWのドイツ5社が、車載48V電源に短期・中期的に共同で取り組んでいく声明を発表しました。2013年には5社とVDA(ドイツ自動車工業会)が車載48V電源の標準規格として「LV148」を策定。この規格化により、サプライヤーも48Vシステムの開発に本格参入し、部品のコモディティ化とコストダウンが進みました。

【代表的な48Vシステム】

- メルセデス・ベンツ「EQ Boost (ISG)」:S450から導入され、電動スーパーチャージャーとの組み合わせでターボラグを解消

- BMW「マイルドハイブリッドテクノロジー」:幅広い車種に展開

- アウディ「12V/48Vマイルドハイブリッドシステム」

- アルファロメオ「48V MILD HYBRID SYSTEM」

ストロングハイブリッド(フルハイブリッド)との決定的な違い

ハイブリッドシステムは、モーターの出力が十分高いシステムを**ストロングハイブリッド(フルハイブリッド)**と呼びます。この両者の違いは、システムの複雑さ、コスト、そして走行能力に顕著に現れます。

システム構造の根本的な違い

ストロングハイブリッドの代表格:トヨタTHS(トヨタ・ハイブリッド・システム)

トヨタが開発したTHSは、1997年に初代プリウスで登場した世界初の量産スプリット式(動力分割式)ハイブリッドシステムです。発電用(MG1)と駆動・回生ブレーキ用(MG2)の2つのモーターを採用し、遊星歯車(プラネタリーギヤ)を用いた動力分割機構でエンジンとモーターの出力を最適に配分します。

【THSの特徴】

この複雑な制御技術は世界的にも高い評価を受けており、トヨタはTHSの特許を無償で公開しています。しかし、制御が複雑すぎてシステムを簡単に開発できないという事情から、他メーカーでの採用は限定的です。

マイルドハイブリッドの構造的シンプルさ

一方、マイルドハイブリッドはシンプルなパラレル方式を採用しています。エンジンとモーターが同軸上に配置され、両者が並列に駆動力を発生させます。ISGはエンジンとトランスミッションの間に配置されるか、ベルトで接続されます。

【マイルドハイブリッドの構造的特徴】

詳細比較表

マイルドハイブリッドの歴史:世界初の量産マイルドハイブリッドはホンダから

マイルドハイブリッドという技術は、1999年にホンダ「インサイト」に搭載されたIMAシステム(Integrated Motor Assist System)が世界初の量産型といわれています。

初代インサイトは、1.0L直3エンジンにエンジンをアシストする薄型DCブラシレスモーターを組み合わせ、35.0km/L(10-15モード)という当時世界一の燃費を達成しました。主動力源はあくまでガソリンエンジンであり、モーターはエンジンの補助として機能するパラレル方式でした。

この「エンジン主体でモーターがアシストする」というコンセプトは、現代のマイルドハイブリッドにも脈々と受け継がれています。

マイルドハイブリッドの燃費性能とユーザーが得られる実利

マイルドハイブリッドはストロングハイブリッドと比較すると燃費向上効果は限定的ですが、その効果は特定の走行シーンで顕著に現れます。

燃費向上は「市街地走行」で顕著に

マイルドハイブリッドは、ストップ&ゴーを繰り返す市街地モード燃費で優位性を発揮します。これは、ガソリンエンジンが最も効率の悪い「発進時」と「加速時」をモーターがアシストするためです。

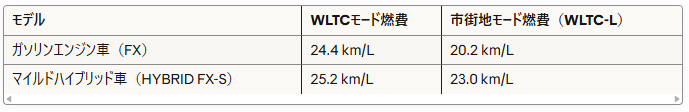

具体例:スズキ・ワゴンRでの比較

市街地モード燃費で比べた場合、マイルドハイブリッドはガソリン車より約12%(2.8km/L)向上しています。これは、ガソリン車が苦手とする発進や追い越し加速が市街地で頻繁に発生するため、モーターの補助による効果が顕著に出ているためです。

なぜ市街地走行で効果が高いのか

ガソリンエンジンには「効率の悪い領域」があります。特に以下の場面でエンジンは多くの燃料を消費します。

- 発進時:

停止状態から車両を動かすには大きなトルクが必要で、エンジンは低回転・高負荷の非効率な状態で運転される - 加速時:

急な加速では燃料噴射量が増加し、燃費が悪化する - アイドリング時:

エンジンが回転しているだけで燃料を消費する

マイルドハイブリッドは、これらの場面でモーターアシストとアイドリングストップを活用することで、エンジンの非効率な運転を最小限に抑えます。

燃費向上率の限界と現実

マイルドハイブリッドの燃費向上効果は、本格的なストロングハイブリッドと比較すると小さいことは事実です。

【各システムの燃費向上率比較】

- スズキのマイルドハイブリッドシステム(12V):ガソリン車比約3%

- マツダのM Hybrid Boostシステム(48V):ガソリン車比約14%

- SUBARUのe-BOXERシステム(118V モデレートハイブリッド):ガソリン車比約18%

- トヨタのフルハイブリッドシステム(THS):ガソリン車比67~99%

この燃費向上効果の限定性が、「マイルドハイブリッドに意味はあるのか?」と疑問視される主な理由です。特に高速走行時など、モーターアシストの恩恵があまりない場面では、メリットが感じられないという意見もあります。

高速走行時の特性

高速道路を一定速度で巡航している場合、エンジンは比較的効率の良い回転域で運転されており、モーターアシストの出番は限られます。また、回生ブレーキを使う機会も少ないため、バッテリーへの充電も減少します。

このため、高速走行が多いユーザーにとっては、マイルドハイブリッドの恩恵は限定的となります。一方、通勤や買い物など、ストップ&ゴーの多い市街地走行が中心のユーザーには、その効果を十分に実感できるでしょう。

価格、快適性、そして規制への貢献:燃費以外のメリットと戦略的意義

マイルドハイブリッドの価値は、燃費性能の数値だけでは測れません。むしろ、燃費以外の要素におけるメリットが非常に大きいのが特徴です。

燃費以外の大きなメリット

価格が抑えられる:真の「お買い得」ハイブリッド

通常のハイブリッド(ストロングハイブリッド)では、ガソリンモデルと比較して40万円前後の価格差があります。この価格差を燃費だけで取り返そうとすると、年間1万km走行でも10年以上かかるケースが少なくありません。

一方、ワゴンRのガソリンモデルとマイルドハイブリッドモデルの差額は、装備差を考慮すると実質10万円程度と抑えられます。この価格差であれば、燃費向上分で数年で元が取れる可能性があり、「燃費が良くなるのに価格があまり変わらない」という、消費者にとって分かりやすいメリットがあります。

【価格差の具体例】

アイドリングストップからの再始動がスムーズ

マイルドハイブリッドの体感的なメリットとして最も評価されているのが、この「再始動の静粛性」です。

通常のガソリンエンジン車では、エンジン始動時にスターターモーター(セルモーター)が回転する際の「キュルルル」という金属音が発生します。この音は、特に静かな住宅街での早朝・深夜の発進時や、渋滞中の頻繁なストップ&ゴーで気になる方も多いでしょう。

マイルドハイブリッドは加速アシストに使用するISGを始動時に使用するため、この気になる音が発生しません。ISGはベルト駆動またはクランクシャフト直結で、従来のスターターモーターのようなピニオンギヤの噛み合いがないため、振動も大幅に軽減されます。

【ユーザーの声】

「マイルドハイブリッドのアイドリングストップからの再始動は じんわりアクセルを踏んで始動させるとほぼ揺れずにかかる」

特に渋滞時や短距離移動など、ストップ&ゴーを繰り返す場面では、この快適性のメリットを強く感じられるでしょう。小さなお子様を乗せる方や、静粛性を重視する方には非常におすすめです。

発進時のトルクアシスト

モーターによるアシストがあるため、発進トルクが大きくなります。電気モーターは回転数ゼロから最大トルクを発生できるという特性があり、これはエンジンには不可能な領域です。

この特性は特に以下の場面で恩恵があります。

- SUVやミニバンなど車重が重たい車両での街乗り

- 坂道発進時のスムーズさ

- 高速道路の合流など、素早い加速が必要な場面

- エアコン使用時のパワー低下の補助

2. MHEVのデメリットと懸念点

マイルドハイブリッドにもデメリットは存在します。購入を検討する際には、以下の点を考慮しておく必要があります。

システム複雑化によるリスク

マイルドハイブリッドとはいえ、通常のガソリン車と比べるとシステムが複雑化します。ISG、専用バッテリー、DC-DCコンバーター(48Vシステムの場合)、制御システムなど、追加されるコンポーネントが増えることで、故障リスクが増大し、車重も増加します。

ただし、ストロングハイブリッドと比較すればシステムはシンプルであり、故障リスクは相対的に低いといえます。

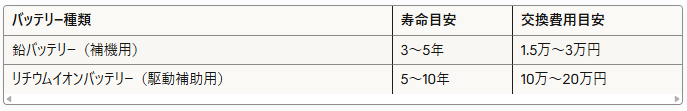

バッテリー交換費用

マイルドハイブリッドのリチウムイオンバッテリーは、5~10年で劣化し、交換が必要になることがあります。交換費用は以下の通りです。

新品部品に交換すると20万円以上かかるケースもあり、中古部品やリビルド品を活用することでコストを抑える方法も存在します。

なお、多くのメーカーでは新車登録から5年間または10万kmまでの保証が適用されるため、保証期間内であれば無償で交換できる可能性があります。

期待値とのギャップ

「ハイブリッド」という名称から、ストロングハイブリッド並みの燃費向上を期待してしまうと、実際の効果に物足りなさを感じる方もいます。

- 燃費は期待しているほど良くならないと感じられることがある

- 「なんちゃってハイブリッド」「名ばかりハイブリッド」といったネガティブなイメージ

- 「EVへの過渡期の産物」として捉えられる側面がある

しかし、これらはマイルドハイブリッドの本質を正しく理解していないことに起因する部分も大きいです。マイルドハイブリッドは「低コストで一定の効果を得る」ことを目的としたシステムであり、ストロングハイブリッドとは設計思想が根本的に異なります。

**マイルドハイブリッドは、コストを抑えながら燃費と快適性を向上させる「現実的なソリューション」**です。効果は限定的かもしれませんが、大袈裟なシステムを導入せずに一定の効果が得られる「費用対効果に優れたシステム」という見方もできます。

3. CAFE規制対応という戦略的意義

マイルドハイブリッドの普及拡大の背景には、**「企業別平均燃費基準(CAFE規制)」**への対応というメーカー側の戦略的な事情があります。これは消費者からは見えにくい部分ですが、自動車メーカーにとっては死活問題となる重要な規制です。

CAFE規制とは何か

CAFE(Corporate Average Fuel Economy)規制とは、自動車メーカーが販売するすべての車両の平均燃費に関する基準です。日本では「乗用車の燃費基準」として国土交通省が定めており、2030年度までの目標達成が求められています。

【日本の2030年度燃費基準】

- 目標値:25.4km/L(WLTC複合モード値)

- 2020年度比で約32%の改善が必要

- 各メーカーは販売車両全体の平均でこの基準を達成する必要がある

例えば、車重770kgのワゴンRの場合、2030年の目標はWLTCモードで28.5km/Lと設定されています。

欧州のCO2排出規制:違反すれば巨額の罰金

欧州ではさらに厳しい規制が敷かれています。EUでは、2021年から新車のCO2排出量を95g/km以下にすることが義務付けられ、2025年からはさらに厳しい基準が適用されます。

【欧州CO2規制の厳しさ】

- 2021年目標:95g/km(違反すると1g超過×販売台数×95ユーロの罰金)

- 2025年目標:2021年比で15%削減

- 2030年目標:2021年比で37.5%削減

この規制に対応できなければ、メーカーは数百億円から数千億円規模の罰金を支払うことになります。実際に、2020年には複数の欧州メーカーが基準未達成により罰金を支払っています。

マイルドハイブリッドが規制対応に有効な理由

マイルドハイブリッドは、燃費向上効果が限定的であっても、以下の理由から規制対応に非常に有効な手段と見なされています。

- システムコストが比較的安い

- ストロングハイブリッドの1/3~1/4程度のコストで導入可能

- 車両価格への転嫁を最小限に抑えられる

- 幅広い車種に搭載可能

- 軽自動車からSUV、スポーツカーまで対応

- 既存のプラットフォームへの影響が最小限

- 生産ラインの大規模な変更が不要

- 販売車両全体の平均燃費を効率的に向上

- 一部の車種だけでなく、ラインナップ全体に展開することで平均値を底上げ

- 年間販売台数が多い普及価格帯の車種に搭載しやすい

- 消費者の選択肢を狭めない

- EVやストロングハイブリッドを好まない消費者にも訴求

- ガソリン車からの乗り換えハードルが低い

このように、マイルドハイブリッドは「メーカーの規制対応戦略」という側面を持っていますが、それは同時に「消費者が手の届く価格で環境性能を向上させた車を購入できる」というメリットにもつながっています。

各メーカーのマイルドハイブリッド戦略

日本メーカーの動向

スズキ:軽自動車マイルドハイブリッドのパイオニア

スズキは2014年に「S-エネチャージ」として12Vマイルドハイブリッドを軽自動車に初めて本格導入しました。その後「マイルドハイブリッド」に名称を変更し、ワゴンR、スペーシア、ハスラー、アルトなど主力軽自動車のほぼ全車種に展開しています。

【スズキ マイルドハイブリッドの特徴】

- ISG出力:1.6kW(2.3PS)/ 50N・m

- リチウムイオンバッテリー容量:3Ah

- 最長10秒間のモータークリープ走行が可能

- CVT車とAGS(オートギヤシフト)車に設定

マツダ:M Hybrid Boost

マツダは48Vマイルドハイブリッド「M Hybrid Boost」を採用し、MAZDA3やCX-30などに搭載しています。スカイアクティブエンジンとの組み合わせにより、高い燃費性能と走行性能を両立しています。

日産:e-POWER(参考:シリーズハイブリッド)

日産のe-POWERはマイルドハイブリッドではなく「シリーズハイブリッド」に分類されます。エンジンは発電専用で、駆動は100%モーターが担うという点で、マイルドハイブリッドとは異なるアプローチです。

欧州メーカーの動向

メルセデス・ベンツ:EQ Boost

メルセデス・ベンツは「EQ Boost」として48Vマイルドハイブリッドを幅広い車種に展開しています。ISGによる15kW/250N・mのアシストに加え、電動スーパーチャージャーとの組み合わせでターボラグを解消し、スポーティな走りも実現しています。

BMW:マイルドハイブリッドテクノロジー

BMWは2020年代に入り、48Vマイルドハイブリッドを積極的に展開。3シリーズ、5シリーズ、X3、X5など主要モデルに搭載し、燃費向上と走行性能の両立を図っています。

アルファロメオ:48V MILD HYBRID SYSTEM

アルファロメオはジュリアやステルヴィオに48Vマイルドハイブリッドを搭載。イタリアンスポーツカーブランドらしく、燃費だけでなくレスポンスの向上も重視した設計となっています。

VII. 結論:マイルドハイブリッドは誰におすすめか?

マイルドハイブリッドは、燃費性能と価格、快適性のバランスに優れており、**「燃費性能もよく、価格も抑えられ、快適性が高い」**システムであると言えます。

特にマイルドハイブリッドをおすすめしたい方

街乗りが多い人

ストップ&ゴーが多く、ガソリン車と比べて最も燃費に差が出るため、特に推奨されます。通勤、買い物、子供の送り迎えなど、短距離移動が中心の方に最適です。

走行距離が多い方

走行距離が多ければ多いほど、ガソリン代の節約効果が高まります。年間1万km以上走行する方であれば、マイルドハイブリッドの価格差は数年で回収できる可能性があります。

静粛性・快適性を重視する人

発進時のエンジン音が静かで、アイドリングストップからの再始動も滑らかです。小さなお子様を乗せる方、早朝・深夜に静かな住宅街を発進することが多い方、渋滞時の快適性を求める方に非常におすすめです。

車両価格を抑えたい人

フルハイブリッド車と比べて購入金額が抑えられ、維持費(軽自動車であれば自動車税も普通車より大幅に低い)も安く済ませたい方に適しています。

EVへの移行を躊躇している人

充電インフラや航続距離への不安から、EVへの移行を躊躇している方にとって、マイルドハイブリッドは「電動化への第一歩」として最適な選択肢です。

こんな方には向かないかも

おわりに:マイルドハイブリッドの本質を理解する

マイルドハイブリッドは、技術的には「高効率な発電機とアシストモーター」に留まります。しかし、その実利は**「手の届く価格で日々の運転の快適性を向上させる」**という、ユーザーの満足度に直結するものです。

賢いアナロジーで理解する

マイルドハイブリッドは、まるでスマートフォンの**「常時起動の低電力モード」**のようなものです。フルパワーで稼働(ストロングハイブリッド)はできませんが、最も電力消費の激しい起動時や待機時(発進時やアイドリングストップ)に効率的にエネルギーを使い、全体の電池持ち(燃費)を無理なく伸ばしつつ、素早い立ち上がり(スムーズな再始動)を実現する、賢く実用的な技術なのです。

選ぶべきは「自分に合った」ハイブリッド

重要なのは、「マイルドハイブリッドがストロングハイブリッドより劣っている」のではなく、**「それぞれに適した用途がある」**ということです。

- コストパフォーマンスと実用性を重視 → マイルドハイブリッド

- 最高の燃費性能を追求 → ストロングハイブリッド

- ゼロエミッションを目指す → EV

自分のライフスタイル、走行パターン、予算に合わせて最適な選択をすることが、カーライフを豊かにする第一歩です。

本記事が、マイルドハイブリッド車の購入を検討されている方、あるいは自動車技術に興味をお持ちの方のお役に立てれば幸いです。