軽自動車市場は今、単なる手軽な移動手段ではなく、最先端の安全技術を搭載した「賢いファミリーカー」へと進化を遂げています。

かつては高級車や普通車に限定されていた予防安全装備ですが、2025年現在、各メーカーの技術革新により、軽自動車にも**「衝突被害軽減ブレーキ」「車線逸脱抑制」「誤発進抑制」**といった高度な機能が標準化されつつあります。特に、高齢化社会や子育て世帯の増加に伴い、「小さな車でも最高の安心感」が求められる今、安全性能は車種選びの最重要項目となりました。

しかし、各メーカーが独自に開発する予防安全技術の名称や機能は多岐にわたり、**「どのメーカーの装備が本当に優れているのか」「自分の運転環境に最適なのはどれか」**を判断するのは容易ではありません。

本記事では、2025年最新の軽自動車市場に焦点を当て、ホンダの「Honda SENSING」、スズキの「スズキセーフティサポート」、ダイハツの「スマートアシスト」など、主要メーカーの予防安全技術を徹底的に検証します。各システムの特徴、作動範囲、そして競合他社との比較を通じて、あなたの愛車選びを成功に導くための決定的な情報をお届けします。

- I. 導入:軽自動車の安全性が進化する2025年、業界が注目すべき新基準

- II. 軽自動車の衝突安全基準とボディ構造の課題克服

- III. 予防安全装備の核:衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ)の性能比較

- IV. 高度な運転支援機能(ADAS)のメーカー別優位性

- V. もしもの時に命を守る「コネクティッド安全技術」の重要性

- VI. 主要軽自動車モデル別:予防安全技術の総合評価

- VII. まとめ:2025年、軽自動車安全装備選びにおける戦略的ポイント

- VIII. 結論:2025年、軽自動車の安全性は新時代へ

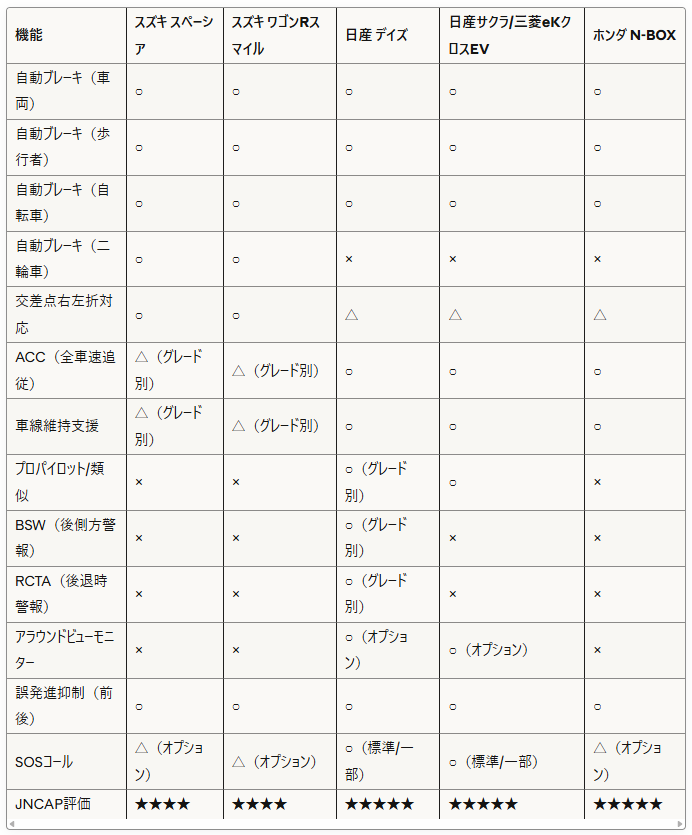

- 補足資料:メーカー別安全装備一覧表(2025年版)

- さいごに:「目覚めた番犬」としての軽自動車

I. 導入:軽自動車の安全性が進化する2025年、業界が注目すべき新基準

「軽自動車は危険」という時代は、もう終わりました。

日本の新車販売台数の約4割を占める軽自動車は、その利便性と経済性から国内需要が極めて高いカテゴリーです。かつては「普通車に比べて危険」というイメージもありましたが、近年の技術革新、特に予防安全装備の進化は目覚ましく、その安全性能は急激に成長しています。

実際、2020年度以降のJNCAP(自動車安全性能評価試験)において、日産デイズ、日産ルークス、日産サクラ/三菱eKクロスEV、ホンダN-BOXといった軽自動車が、最高評価である「ファイブスター賞」を獲得しています。これは普通車と全く同じ基準で評価されての結果であり、軽自動車の安全性能が普通車に引けを取らないレベルまで到達したことを証明しています。

自動ブレーキ義務化がもたらした革命

2025年現在、国内で販売される新車軽自動車のほぼすべてで自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)が標準装備化されています。これは、国産新型乗用車に対する義務化(2021年11月〜)および継続生産車に対する義務化(2025年12月〜)といった保安基準の強化が背景にあります。

しかし、自動ブレーキの標準化が進む一方で、保安基準に則った検知対象は「車両と歩行者」という最低限のレベルに留まっています。そのため、予防安全性能を重視する業界関係者は、**「自動ブレーキの検知対象や検知シーンの違い」**を詳細に確認することが、モデル選定における最も重要なポイントとなります。

本記事の目的

本記事では、スズキ、日産、ホンダ、三菱といった主要メーカーが2025年モデルに搭載する最新の予防安全技術を徹底的に比較し、それぞれの技術的優位性と戦略的魅力を深掘りします。業界に携わる専門家として、他のサイトでは得られない詳細な情報と実用的な知見をお届けします。

II. 軽自動車の衝突安全基準とボディ構造の課題克服

予防安全装備(事故を未然に防ぐ技術)の進化と並行して、軽自動車は万が一の衝突時における安全性(衝突安全性能)も大幅に向上させています。この進化は、法規制の強化と自動車メーカーの技術革新が両輪となって実現したものです。

側面衝突保護基準の強化:サイドエアバッグ標準装備化の歴史

軽自動車は全幅が1,480mm以下と規定されているため、車内空間を最大限確保した結果、ドライバーとドアの距離が近く、側面衝突時の乗員ダメージが大きいという構造的な課題を抱えていました。

この課題は長年、軽自動車の”アキレス腱”とされてきました。普通車であれば、ドアとドライバーの間に十分なクラッシャブルゾーン(衝撃吸収空間)を確保できますが、軽自動車の場合、その余裕は数センチ単位しかありません。側面からの衝突では、この数センチの差が生死を分ける可能性があったのです。

保安基準改正の詳細

これに対応するため、保安基準に「ポール側面衝突時の乗員保護に係る協定規則」(サイドポール)が追加されました。このルールは2018年6月15日以降に発売された新型車が対象であり、サイド&カーテンエアバッグ無しでは保安基準をクリアできなくなったため、急速に標準装備化が進んでいます。

サイドポール試験の厳しさ:

この試験では、直径254mmの金属製ポールに対して、時速32km(約29km/h以上)で側面衝突させます。この速度は決して高速ではありませんが、ポールという”点”での衝突は、ドア全面での衝突よりも遥かに危険です。電柱や街路樹への側面衝突を想定したこの試験は、乗員の頭部や胸部への傷害値を厳格に評価します。

現在、主要な軽自動車モデル(スペーシア、ワゴンRスマイル、デイズ、サクラ/eKクロスEV、N-BOX)は、サイドエアバッグおよびカーテンエアバッグを標準装備しています。ただし、それ以前に発売されたモデルには未装備のケースも見受けられるため、購入時には必ずチェックが必要です。

エアバッグ配置の進化

最新の軽自動車では、6個から7個のエアバッグシステムが標準的となっています:

特に注目すべきは、カーテンエアバッグの展開範囲です。これは側面衝突時に窓ガラス全体を覆うように展開し、前席だけでなく後席の乗員の頭部も保護します。軽自動車のような小さな車体でこの技術を実現したことは、まさに日本の自動車工学の結晶と言えるでしょう。

衝突安全性能の評価基準:JNCAP(自動車安全性能試験)の詳細解説

車の安全性能は、NASVA(自動車事故対策機構)による**自動車安全性能試験(JNCAP)**で評価され、結果が公表されています。JNCAPは、ユーザーが安全な車を選びやすくするとともに、メーカーのより安全な車の開発を促進することを目的としています。

JNCAPの評価項目と配点

JNCAPの評価項目は「衝突安全性能」と「予防安全性能」に大別されます。2024年度の評価基準では、さらに厳格化が進んでいます。

【衝突安全性能評価】

【予防安全性能評価】

ファイブスター賞の獲得条件

最高評価は「ファイブスター賞」で、これは予防安全と衝突安全の両方が最高評価であり、かつ事故自動緊急通報装置を備えていることが条件です。総合得点が一定水準を超えた車両のみに与えられるこの賞は、まさに「安全性能の証」と言えます。

軽自動車でファイブスター賞を獲得したモデル:

これらの結果は、軽自動車の安全性能が普通車と同等レベルに達していることを客観的に証明しています。特に注目すべきは、これらの試験が車両サイズに関係なく同じ基準で行われている点です。軽自動車だからといって「甘い基準」は一切ありません。

JNCAP試験の実際:衝撃の瞬間

フルラップ前面衝突試験では、車両を時速50kmで固定バリアに衝突させます。この速度は市街地での一般的な速度に相当し、最も頻繁に発生する事故形態を再現しています。車内には精密なダミー人形が配置され、頭部、胸部、腰部、脚部への衝撃加速度が計測されます。

オフセット前面衝突試験はさらに過酷です。時速64km(一般道での制限速度を上回る速度)で、車両の前面40%のみをバリアに衝突させます。これは対向車線からの正面衝突を模した試験で、ボディの一部のみに集中する衝撃は、フルラップ衝突よりも乗員保護が困難です。

軽自動車がこれらの試験で高評価を獲得していることは、ボディ設計、エアバッグ制御、シートベルトプリテンショナーなど、あらゆる安全技術が高度に統合されていることを意味します。

III. 予防安全装備の核:衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ)の性能比較

自動ブレーキはほぼ標準装備化されましたが、その検知対象と検知シーンにメーカー独自の技術進化が現れており、軽自動車の安全性能を評価する上での最重要ポイントです。

「自動ブレーキはどれも同じ」と考えるのは、大きな誤解です。義務化により最低限の性能は保証されていますが、メーカーごとの技術開発により、検知対象の範囲、検知精度、作動速度域には大きな差があります。

スズキ:クラストップレベルの広角検知性能

スズキの最新の予防安全装備パッケージ「スズキセーフティサポート」に採用された**「デュアルセンサーブレーキサポートII(DSBSII)」**は、現在軽自動車における予防安全技術をリードしています。

搭載モデルと技術詳細

搭載モデル:

検知システムの革新:

DSBSIIは、広角単眼カメラとミリ波レーダーを組み合わせた方式を採用しています。この組み合わせが画期的である理由を詳しく解説しましょう。

広角単眼カメラの役割:

従来のステレオカメラ(2つのカメラで立体視)から、広角単眼カメラへの変更は大きな技術的転換です。視野角が大幅に拡大し、交差点内の左右からの飛び出しまで捉えることが可能になりました。視野角は水平方向で約100度以上(従来比で約40%拡大)に達し、これにより交差点での右左折時の安全性が飛躍的に向上しています。

ミリ波レーダーの役割:

77GHz帯のミリ波レーダーは、悪天候時の検知性能に優れています。豪雨や霧、雪といった視界不良時でも、カメラでは検知困難な対象物を捉えることができます。また、夜間の検知精度も高く、カメラの弱点を補完する関係にあります。

検知対象の拡大:業界初の自動二輪検知

検知可能な対象物:

自動二輪車の検知は、DSBSIIの最大の特徴です。日本の交通事故死者数のうち、二輪車が関与する事故は約15%を占めています。特に交差点での右折時、対向二輪車との衝突事故は重大事故につながりやすく、「右直事故」として問題視されてきました。

スズキのシステムは、バイクの細いシルエットでも確実に検知し、衝突リスクが高いと判断すると自動ブレーキを作動させます。この技術により、交差点での安全性が大幅に向上しています。

交差点対応:事故多発シーンへの対応

広角カメラの採用により、以下のような交差点内の複雑なシーンに対応可能になりました:

右折時の検知シーン:

- 対向直進車両の検知

- 対向二輪車の検知

- 横断中の歩行者・自転車の検知

左折時の検知シーン:

- 横断歩行者の検知

- 並走する自転車の検知

- 巻き込み防止のための側方監視

交通事故の約30%は交差点および交差点付近で発生しています。右左折時には、ドライバーは複数の対象を同時に確認する必要があり、見落としのリスクが高まります。DSBSIIは、この「見落とし」を技術で補完し、交差点事故のリスクを大幅に低減します。

作動速度域と実用性

DSBSIIの作動速度域は、対車両で約5km/h〜約100km/h、対歩行者で約5km/h〜約60km/hです。市街地での一般的な速度域をカバーしており、実用性が高いといえます。

さらに注目すべきは、システムが作動する際の段階的な警告です:

- 第一段階(衝突3秒前):ブザー音とメーター表示で警告

- 第二段階(衝突2秒前):ブザー音とともに軽いブレーキング(デセラレーション)

- 第三段階(衝突1秒前):強いブレーキング(約0.6Gの減速度)

このステップアップ方式により、ドライバーに回避行動を促しつつ、衝突が避けられない場合は自動的に強力なブレーキをかけます。

実際の事故回避事例:

あるスペーシアオーナーは、「交差点で右折しようとした際、対向車線から猛スピードで接近してくるバイクに気づかず、アクセルを踏もうとした瞬間、強烈な警告音とともに自動ブレーキが作動し、衝突を回避できた」と語っています。この事例のように、DSBSIIは日常の「ヒヤリハット」を確実に防いでいるのです。

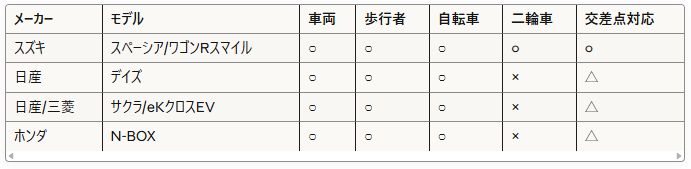

日産/三菱/ホンダ:標準的な検知対象と独自の強み

スズキ以外の主要メーカーの自動ブレーキの検知対象は、車両、歩行者、自転車という、このクラスの標準的なレベルとなっています。しかし、それぞれに独自の技術的特徴があります。

日産デイズ:着実な進化と実用性重視

マイナーチェンジによる性能向上:

2023年9月のマイナーチェンジにより、自動ブレーキの検知対象に自転車が追加されました(マイナーチェンジ前は車両と歩行者のみ)。

日産の自動ブレーキシステムは、単眼カメラとミリ波レーダーの融合センサーを採用しています。システム名称は「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」で、以下の特徴があります:

検知精度の高さ:

日産のシステムは、歩行者の認識精度が特に高いことで知られています。歩行者の姿勢(立っている、しゃがんでいる、走っているなど)を識別し、移動方向を予測することで、衝突リスクを正確に判断します。

夜間検知性能:

従来、自動ブレーキの弱点とされていた夜間の歩行者検知ですが、日産のシステムは赤外線センサーを併用することで、夜間でも高い検知性能を維持しています。実際のJNCAP試験でも、夜間の歩行者検知で高得点を獲得しています。

ホンダN-BOX:ホンダセンシングの多機能性

検知対象と作動範囲:

自動ブレーキの検知対象は車両、歩行者、自転車です。ホンダセンシングには、歩行者との衝突回避を支援する歩行者事故低減ステアリングなども含まれており、多機能性が特徴です。

歩行者事故低減ステアリングの革新性:

この機能は、ブレーキだけでなくステアリングも自動制御することで、歩行者との衝突を回避します。例えば、道路脇から飛び出してきた歩行者を検知した場合、ブレーキをかけると同時に、安全な方向へとステアリングを切ることで、より確実に衝突を回避します。

軽自動車でステアリング制御まで行う自動ブレーキシステムは稀であり、ホンダの技術力の高さを示しています。

ユーザーエピソード:実際の事故回避例

価格.comの口コミには、N-BOXオーナーからの感動的な体験談が多数投稿されています。

「後部座席の子供たちに気を取られ、前方不注意になってしまった際、路外逸脱抑制機能が作動し、縁石へのヒットを回避できました。ステアリングが自動で修正され、同時にブレーキも作動して、車線内に戻してくれました。まさに命拾いでした。」

「渋滞中に脇見をしてしまい、前の車が急ブレーキをかけたことに気づきませんでした。自動ブレーキが強く作動し、追突を回避しました。あの時、ホンダセンシングが付いていなかったら、間違いなく事故を起こしていました。」

これらの体験談は、自動ブレーキが「絵に描いた餅」ではなく、実際の事故を防いでいることを証明しています。

検知対象比較表

【ポイント】 現状、軽自動車の自動ブレーキにおいて、自動二輪まで検知できるのはスズキのDSBSII搭載モデル(スペーシア、ワゴンRスマイル)のみです。二輪車との事故リスクを重視する場合、スズキ車が最も優れた選択肢となります。

IV. 高度な運転支援機能(ADAS)のメーカー別優位性

自動ブレーキ(衝突回避)だけでなく、運転の疲労軽減や事故リスクの低減に役立つ運転支援機能(ADAS: Advanced Driver Assistance Systems)にも、メーカーごとの強みが表れています。

日産・三菱のプロパイロット:高速道路での快適性と安全性

日産と三菱の共同開発車である日産サクラ、三菱eKクロスEV、日産デイズ/ルークスでは、プロパイロット(三菱ではマイパイロット)といった高度な運転支援機能が採用されています。

プロパイロットの仕組みと機能

プロパイロットは、「全車速追従式クルーズコントロール(ACC)」と「車線維持支援システム(LKA)」を統合したシステムです。高速道路や自動車専用道路の単一車線において、以下の3つの操作を自動でアシストします:

- アクセル操作:前方車両との車間距離を一定に保つ

- ブレーキ操作:渋滞時には完全停止まで対応

- ステアリング操作:車線中央を維持するよう微調整

作動条件と速度域:

軽自動車初のプロパイロット搭載

ルークス/デイズでの実現:

軽自動車として初めてプロパイロットを搭載したグレードが設定されたことは、軽自動車の歴史における大きな転換点でした。高速道路での渋滞走行や長時間の運転で、アクセル、ブレーキ、ハンドル操作をアシストし、ドライバーの疲労を軽減します。

長距離運転の革命:

従来、軽自動車での長距離運転は「疲れる」というイメージがありました。エンジンのパワー不足、風の影響を受けやすい車体、そして運転支援機能の不足。しかしプロパイロット搭載により、軽自動車でも快適な長距離運転が可能になったのです。

実際の使用感:

日産デイズのオーナーは次のように語っています:「帰省で高速道路を300km走行しましたが、プロパイロットのおかげで到着後の疲労感が全く違いました。渋滞でも自動で停止・発進してくれるので、足の疲れがありませんでした。軽自動車でここまで快適に長距離を走れるとは思いませんでした。」

サクラ/eKクロスEVの先進機能

プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付):

サクラとeKクロスEVには、さらに進化したプロパイロットが搭載されています。高速道路などで全車速追従走行中に、ドライバーが意識を失っているとシステムが判断した場合、以下の動作を自動で行います:

- 警告の段階的エスカレーション

- 第一段階:ブザー音とメーター表示

- 第二段階:シートベルトの巻き取り(物理的な刺激)

- 第三段階:ハザードランプ点滅とホーン鳴動

- 緊急停止シーケンス

- 徐々に減速し、車線内で安全に停止

- ハザードランプを点滅させ、後続車に異常を知らせる

- ドアロックを自動解除(救助隊の進入を容易にする)

- 自動通報

- SOSコールを自動発信し、専門オペレーターに接続

- GPS位置情報を送信

- 必要に応じて警察・消防へ通報

この機能の革新性:

ドライバーを守るだけでなく、車両の暴走を防ぎ二次被害を抑制するメリットがあります。特に、高齢ドライバーの突然の体調不良や、若年ドライバーの居眠運転など、あらゆる年齢層での緊急事態に対応できます。

インテリジェントFCW:2台前まで見通す先進技術

日産デイズに搭載されている**「前方衝突予測警報(インテリジェントFCW)」**は、玉突き事故防止に特化したユニークな機能です。

仕組みと効果:

ミリ波レーダーの特性を活かし、前方車両の”向こう側”、つまり2台前を走る車両まで検知します。2台前の車が急ブレーキをかけた場合、直前の車がブレーキをかける前に、ドライバーに警告を発します。

玉突き事故の防止:

高速道路での玉突き事故は、多くの場合、前方車両の急ブレーキに対する反応遅れが原因です。人間の反応時間は平均0.7〜1.0秒と言われていますが、インテリジェントFCWは、直前車両がブレーキをかける前に警告を発することで、約1秒の時間的余裕を生み出します。時速100kmでは、1秒で約28m進むため、この差が衝突回避の成否を分けます。

実際の効果:

「高速道路で前の車との車間を適切に保っていたつもりでしたが、2台前のトラックが急ブレーキをかけた際、直前の車がブレーキを踏む前にインテリジェントFCWが警告してくれました。おかげで余裕を持って減速でき、玉突きを回避できました。この機能がなければ、直前車に追突していたかもしれません。」(デイズオーナー)

日産の周辺360°検知技術:死角ゼロへの挑戦

日産デイズは、車線変更やバック出庫時の衝突リスクを減らす実用的な技術で優位性を確立しています。

後側方車両検知警報(BSW)と後退時車両検知警報(RCTA)

日産デイズは、軽自動車として初めてこれらの機能を標準装備したグレードを設定しました。

BSW(Blind Spot Warning:後側方車両検知警報):

車両の後側方(いわゆる”死角”)に存在する車両を検知し、ドライバーに警告する機能です。

車線変更時の事故は、目視確認の不足が主原因です。特に高速道路では、後方から猛スピードで接近する車両を見落とすケースが多発しています。BSWは、この「見えない危険」を可視化します。

RCTA(Rear Cross Traffic Alert:後退時車両検知警報):

バックで駐車場から出庫する際、左右から接近する車両を検知して警告する機能です。

駐車場での出庫時は、左右の視界が遮られているケースが多く、接近車両の発見が遅れがちです。特に、両隣に大型車が駐車している場合、視界はほぼゼロに近い状態です。RCTAは、この危険なシーンでドライバーの「目」となります。

使用頻度の高さ:

BSWとRCTAは、高速道路や交差点での自動ブレーキとは異なり、日常的に使用する機能です。通勤、買い物、送迎など、車線変更や駐車場での出庫は毎日のように発生します。だからこそ、これらの機能の有無は、長期的な安全性に大きく影響します。

重要な注意点:

スズキ スペーシア/ワゴンRスマイル、ホンダN-BOX、日産サクラ/三菱eKクロスEVには、BSWやRCTAの設定がありません。これは、これらのモデルの数少ない弱点と言えます。

アラウンドビューモニター:360°の視界を実現

日産車(デイズ、サクラ/eKクロスEV)に設定されているインテリジェントアラウンドビューモニターは、車両周辺の安全確認を革新的に向上させる技術です。

システムの仕組み:

車両の前後左右に配置された4つのカメラ映像を合成し、まるで真上から見下ろしたような映像(バードアイビュー)をディスプレイに表示します。合成映像の精度は非常に高く、車両の位置と周囲の状況を直感的に把握できます。

表示モードの多様性:

- フロントビュー:前方の状況(狭い路地での確認)

- リアビュー:後方の状況(バック駐車時)

- サイドビュー:左右の状況(狭い道でのすれ違い)

- トップビュー:真上からの俯瞰(全体把握)

移動物検知機能(MOD):

さらに進化した機能として、移動物検知(MOD: Moving Object Detection)があります。これは、カメラ映像内で動いている物体(歩行者、自転車、他の車など)を自動検知し、黄色い枠で強調表示するとともに、警告音を発します。

実際の使用シーン:

「スーパーの駐車場でバックしている時、後方から小さな子供が走ってきました。バックモニターだけでは気づかなかったかもしれませんが、アラウンドビューモニターの移動物検知が作動し、ブザー音で警告してくれました。急いでブレーキを踏んで事なきを得ましたが、この機能がなかったらと思うとゾッとします。」(サクラオーナー)

死角の撲滅:

軽自動車は車体が小さいため、相対的に死角も少ないと思われがちですが、実際には低い視点や小さなウィンドウのため、周囲の確認が困難なケースがあります。特に、車両の直下(バンパー付近)は、小さな子どもが完全に隠れてしまう「最も危険な死角」です。アラウンドビューモニターは、この死角を完全に可視化します。

ホンダ N-BOX:標準装備の充実度が生む安心感

ホンダN-BOXの強みは、予防安全装備パッケージ「ホンダセンシング」のグレードによる差が少ない点です。

標準装備のACC・車線維持機能

他社の軽自動車ではオプション設定が多い全車速追従式クルーズコントロールや車線維持機能が、N-BOXではどのグレードでも標準装備化されています。

ACC(Adaptive Cruise Control)の詳細:

LKAS(Lane Keeping Assist System:車線維持支援システム):

グレードによる差がないメリット:

多くの競合車では、ACC・LKAS・BSWなどの先進機能は上位グレードのみの設定となっています。これにより、安全装備を求めると車両価格が跳ね上がるという問題がありました。

しかしN-BOXでは、最廉価グレードを除くすべてのグレードでホンダセンシングが標準装備です。これにより、予算に制約があるユーザーでも、高度な安全装備を享受できます。

全方位の安全装備が標準

踏み間違い衝突防止アシスト、車線逸脱警報、オートマチックハイビームといった主要な予防安全装備も、N-BOXは全車標準装備です。

誤発進抑制機能の重要性:

近年、ペダルの踏み間違いによる事故が社会問題化しています。特に駐車場での事故は、店舗への突入など重大な結果を招くケースが多発しています。

N-BOXの誤発進抑制機能は、前方・後方の両方に対応しており、以下のような状況で作動します:

作動時は、エンジン出力を抑制するとともに、警告音とメーター表示でドライバーに注意を促します。

オートマチックハイビームの進化: 夜間走行時、対向車や先行車を検知して、自動的にハイビーム・ロービームを切り替える機能です。N-BOXのシステムは、街灯の明るさも判断材料に加えており、市街地では自動的にロービームを維持するなど、細やかな制御を行います。

スズキの運転支援機能:グレード戦略

スペーシアでは、全車速前走車追従式クルーズコントロールを含む車線維持支援機能は、グレードによって標準装備または非装備となっています。

スペーシアカスタムの装備充実

スペーシアカスタムでは、ヘッドアップディスプレイや全車速追従式クルーズコントロールが一部グレードを除き標準装備化されており、装備が充実しています。

ヘッドアップディスプレイ(HUD)の利点:

HUDは、運転席前方のウィンドシールドに、車速や安全装備の作動状況を投影表示する装置です。視線移動を最小限に抑えられるため、前方への注意を維持しながら情報確認ができます。

表示される情報:

グレード戦略の合理性:

スズキは、ベースグレードとカスタムグレードで装備を差別化することで、価格帯を広げ、より多くのユーザー層に訴求する戦略を取っています。予算重視のユーザーは標準グレードで最新の自動ブレーキ(DSBSII)を手に入れ、快適装備も求めるユーザーはカスタムを選ぶという選択肢を提供しています。

V. もしもの時に命を守る「コネクティッド安全技術」の重要性

予防安全技術が事故を未然に防ぐ一方、万が一事故が発生した際に乗員の命を守り、被害を軽減するのがコネクティッド技術を活用した安全装備です。

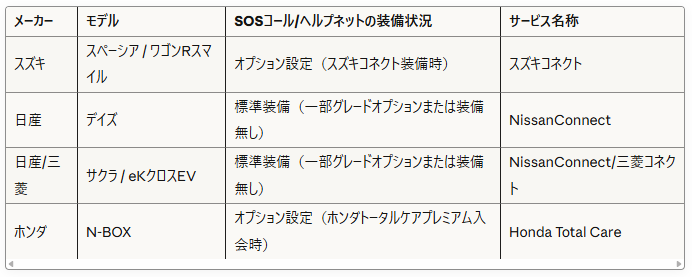

SOSコール(ヘルプネット)の機能とメーカー戦略

SOSコールやヘルプネットといったコネクティッド安全技術は、少々高価になる場合があるものの、もしもの時に非常に役立つ機能であり、積極的に選ぶことが推奨されています。

自動通報機能の詳細

作動トリガー:

エアバッグが展開するような大きな衝撃を検知すると、システムが自動で専門オペレーターへ通報します。具体的には、以下のような状況で作動します:

- 前面エアバッグの展開:前方からの強い衝突

- サイドエアバッグの展開:側面からの強い衝突

- 急激な衝撃センサーの検知:横転など

通報される情報:

連携サポートの価値

ドライバーの意識がない場合でも、オペレーターが状況を確認し、必要に応じて警察や消防へ通報を行う機能です。

オペレーターの役割:

専門訓練を受けたオペレーターは、以下の判断と対応を行います:

- 状況確認:車内の音声を聞き、乗員の状態を推測

- 通話試行:ドライバーに呼びかけ、応答を求める

- 緊急通報判断:応答がない場合、即座に119番通報

- 位置情報伝達:救急隊に正確な位置を伝達

- 継続監視:救急隊到着まで状況を監視

ゴールデンタイムの確保:

交通事故での生存率は、受傷後の処置開始時間に大きく左右されます。いわゆる「ゴールデンタイム」は事故後60分以内とされ、この時間内に適切な処置を受けられるかが生死を分けます。

SOSコールは、事故発生から通報までの時間を劇的に短縮します:

この差が、特に人通りの少ない場所での事故において、命を救う可能性を飛躍的に高めます。

手動通報機能も重要

自動通報だけでなく、手動でSOSボタンを押すことで通報する機能も装備されています。

手動通報が有効なケース:

特に高齢ドライバーにとって、運転中の体調急変時に簡単に助けを呼べる機能は、大きな安心材料となります。

2. SOSコールの装備状況比較

各メーカーのSOSコール装備状況には差があり、購入時の重要なチェックポイントとなります。

装備状況一覧表

日産サクラ/eKクロスEVの先進性

日産サクラ/eKクロスEVは、SOSコール機能に加えて、ドライバーが意識を失ったと判断した場合に作動するドライバー異常時警報システムを設定しており、コネクティッド技術と運転支援の融合が進んでいます。

このシステムは、プロパイロット作動中に以下の状態を検知すると作動します:

実際の命を救った事例(海外の類似システム):

海外では、この種のシステムによって実際に命が救われた事例が報告されています。ある60代のドライバーが高速道路走行中に心臓発作を起こした際、システムが異常を検知して自動的に車両を停止させ、緊急通報を行った結果、迅速な救命処置により一命を取り留めました。

日本国内でも、同様のシステムが普及すれば、高齢ドライバーの突然の体調不良による事故を大幅に減らせる可能性があります。

コネクティッド技術のコスト対効果

SOSコール機能は、多くの場合、月額利用料が発生します(初期期間無料の場合あり)。

典型的な料金体系:

年間で3,600〜6,000円のコストですが、これを「命の保険料」と考えれば、決して高くはありません。実際、一度でも事故に遭遇すれば、その価値は計り知れません。

推奨する理由:

特に、高齢の親が運転する車や、長距離通勤で使用する車には、積極的に導入すべき機能です。

VI. 主要軽自動車モデル別:予防安全技術の総合評価

以下に、2025年時点の主要軽自動車モデルの予防安全性能を、特にメーカー独自の先進技術に焦点を当てて分析します。それぞれのモデルの強みと弱みを正確に理解することで、自身のニーズに最適な一台を選べます。

TOP.1 スズキ スペーシア(DSBSII搭載モデル)

3代目スペーシア(2023年11月登場)は、**「デュアルセンサーブレーキサポートⅡ」**という新世代システムにより、クラストップの予防安全性能を獲得しています。

圧倒的な強み

自動ブレーキの検知範囲の広さ:

自動ブレーキの検知対象が車両、歩行者、自転車に加えて自動二輪車まで拡大した点、さらに交差点での右左折時(対向歩行者・自転車、右折時の対向車)の検知が可能な点で、他のモデルに対して明確な優位性があります。

これは、日常的な事故シーンのカバー範囲が最も広いことを示します。警察庁の統計によれば、交通事故の約30%は交差点およびその付近で発生しており、右折時の対向車・二輪車との衝突、左折時の歩行者・自転車の巻き込みが主な事故形態です。DSBSIIは、まさにこの「最も危険なシーン」に対応しています。

広角カメラの実力:

視野角100度以上の広角カメラは、交差点の状況を広く捉えることができます。従来のステレオカメラでは、視野角が狭いため、横から接近する対象の検知が遅れがちでした。しかし広角カメラにより、交差点に進入する前から、左右の状況を把握できます。

実際の事故回避シーン:

「交差点で左折しようとした際、歩道を猛スピードで走ってくる自転車に気づかず、そのまま曲がろうとしました。その瞬間、警告音が鳴り響き、同時にブレーキが自動で作動。自転車は目の前を通過していきました。完全に見落としていたので、この機能がなければ重大事故になっていました。」(スペーシアオーナー)

弱点と改善の余地

日産デイズに用意されている後側方車両検知警報(BSW)や後退時車両検知警報(RCTA)といった、車線変更やバック出庫時の衝突リスクを軽減する装備が用意されていない点は、やや物足りない部分です。

高速道路を頻繁に使用するユーザーや、大型ショッピングセンターの駐車場を日常的に利用するユーザーにとって、BSW/RCTAの欠如は実用上の不便さにつながる可能性があります。

JNCAP評価と実績

評価結果: ★★★★☆(2023年度)

スペーシアは、2023年度のJNCAP評価で総合評価4つ星を獲得しました。5つ星には届きませんでしたが、これは事故自動緊急通報装置(SOSコール)が標準装備ではなくオプション設定であることが主な理由です。衝突安全性能および予防安全性能そのものは、非常に高いレベルに達しています。

推奨ユーザー

TOP.2 スズキ ワゴンRスマイル(DSBSII搭載モデル)

ワゴンRスマイルは、2024年12月の改良で自動ブレーキを「デュアルセンサーブレーキサポートII」へ変更し、スペーシアとほぼ同等の予防安全性能を誇ります。

スペーシアとの違い

強み:

スペーシアと同様に、自動二輪車の検知や交差点内の衝突被害軽減に対応し、事故防止能力が高いです。予防安全性能に関しては、スペーシアと全く同じレベルです。

微細な差:

スペーシアカスタムに標準装備されている(一部除く)ヘッドアップディスプレイが、ワゴンRスマイルでは全グレードオプション設定であるため、総合評価で2位とされていますが、その差はほとんどありません。

実際には、HUDの有無以外に大きな違いはなく、デザインの好みや用途(スライドドアの必要性など)で選択して問題ありません。

JNCAP評価

評価結果: ★★★★☆(2022年度)

ワゴンRスマイルは、改良前のシステム(DSBSI)で評価を受けており、4つ星を獲得しています。DSBSIIへの変更後、再評価されれば、さらに高い評価を得る可能性があります。

推奨ユーザー

- スペーシアと同等の安全性能を求める

- スライドドアよりヒンジドアを好む

- 取り回しの良さを重視

- スタイリッシュなデザインを好む

TOP.3 日産 デイズ

日産デイズは、予防安全装備のマイナーチェンジ(2023年9月)により、自動ブレーキの検知対象に自転車が追加されました。

独自の強み:死角対策のパイオニア

BSW/RCTAの標準装備化:

軽自動車として初めて**後側方車両検知警報(BSW)と後退時車両検知警報(RCTA)**を標準装備したグレードを設定し、車線変更時やバック出庫時といった頻度の高い運転シーンでの衝突リスク軽減に優れています。

この2つの機能は、日常使用での実用性が極めて高い装備です。高速道路での車線変更、駐車場からの出庫は、ほぼ毎日のように発生するシーンです。これらのシーンでの安全性を高めることは、長期的な事故リスクの低減に直結します。

インテリジェントFCWの独自性:

**インテリジェントFCW(前方衝突予測警報)**により、2台前の車両まで検知して警告する機能も特徴的です。この機能は、他メーカーの軽自動車には見られない、日産独自の技術です。

プロパイロットの快適性

デイズの上位グレードに設定されているプロパイロットは、高速道路での長距離運転を劇的に快適にします。軽自動車で高速道路を使った長距離移動が多い方には、デイズのプロパイロット搭載グレードが最適な選択肢となります。

弱点

自動ブレーキの検知対象は、車両、歩行者、自転車までで、二輪車は検知できません。また、交差点での右左折時の対応も、スズキのDSBSIIに比べると限定的です。

ただし、BSW/RCTAという日常的に重要な機能を持つことで、この弱点は十分に補われています。

JNCAP評価

評価結果: ★★★★★(2020年度)

デイズは、2020年度のJNCAP評価で最高評価のファイブスター賞を獲得しています。これは、衝突安全性能、予防安全性能の両方で最高ランクを達成し、かつSOSコール機能を装備していることが評価されました。

推奨ユーザー

TOP.4 日産 サクラ / 三菱 eKクロスEV

日産と三菱の共同開発による軽BEV(バッテリー電気自動車)であり、メカニズムは共通です。

電気自動車ならではの安全性

低重心による安定性:

バッテリーを床下に配置するEVの構造により、重心が低く、コーナリング時の安定性に優れています。これは、横転リスクの低減にもつながります。

静粛性による危険察知:

エンジン音がないため、車外の音(他車の接近音、警笛など)がよく聞こえます。これにより、音による危険察知能力が向上します。

独自の強み:最先端のドライバー保護システム

軽自動車ではユニークな**プロパイロット緊急停止支援システム(SOSコール機能付)**が最大の特徴です。ドライバーが意識を失った際の自動停止と緊急通報は、高齢ドライバーにとって特に重要な機能です。

ニーエアバッグの設定:

一部グレードでは、運転席にニーエアバッグ(膝保護エアバッグ)が設定されています。これは、前面衝突時に運転者の膝と下肢を保護し、より重篤な傷害を防ぐための装備です。軽自動車でニーエアバッグを設定しているモデルは限られており、安全性への強いこだわりが感じられます。

弱点

デイズに設定されているBSWやRCTAといった後側方の検知機能が設定されていないのが惜しい点です。同じ日産グループでありながら、この機能差は不可解に感じられます。将来のマイナーチェンジでの追加が期待されます。

JNCAP評価

評価結果: ★★★★★(2022年度)

サクラ/eKクロスEVは、2022年度のJNCAP評価で最高評価のファイブスター賞を獲得しています。電気自動車特有の安全性(感電保護性能など)も含めて、総合的に高い安全性能が認められました。

推奨ユーザー

TOP.5 ホンダ N-BOX

N-BOXは、予防安全装備パッケージ**「ホンダセンシング」を全車に標準装備**しており、グレードによる安全装備の差がほとんどない点が大きな特徴です。

強み:誰もが安全を手に入れられる民主化

全グレード標準装備の意義:

全車速追従式クルーズコントロールや車線維持機能といった運転支援システムが、どのグレードでも標準装備化されており、快適性と安全面でのハードルが低いです。

これは、「安全はオプションではなく標準であるべき」というホンダの哲学を体現しています。予算の制約があるユーザーでも、最新の安全技術を享受できることは、社会的に大きな意義があります。

多機能性:歩行者事故低減ステアリング

歩行者事故低減ステアリングは、ブレーキとステアリングを協調制御することで、歩行者との衝突を回避します。この機能は、特に住宅街や商店街など、歩行者が多いエリアでの運転時に威力を発揮します。

実際の事故回避体験:

「住宅街の狭い道で、子供が飛び出してきました。急ブレーキを踏みましたが、完全には止まれないと思った瞬間、ステアリングが自動で動いて車が僅かに左へ。子供を避けて停止できました。ブレーキだけでは間に合わなかったと思います。」(N-BOXオーナー)

販売台数No.1の信頼性

N-BOXは、長年にわたり日本の新車販売台数ランキングでトップを維持しています(軽自動車だけでなく、全カテゴリー含む)。この実績は、多くのユーザーから支持されている証であり、安全性、実用性、信頼性のバランスが優れていることを示しています。

弱点

日産デイズに用意されているBSWやRCTAといった後側方検知機能は設定されていません。また、自動ブレーキの検知対象も二輪車には非対応です。

ただし、ホンダセンシングの総合的な完成度と、全グレード標準装備という圧倒的なアクセシビリティにより、これらの弱点は相対化されます。

JNCAP評価

評価結果: ★★★★★(2023年度)

N-BOXは、2023年度のJNCAP評価で最高評価のファイブスター賞を獲得しています。特に予防安全性能評価では、満点に近い高得点を記録しました。

推奨ユーザー

VII. まとめ:2025年、軽自動車安全装備選びにおける戦略的ポイント

2025年の軽自動車市場における予防安全装備は、メーカーごとに明確な「個性と強み」を持っており、全体として大幅に進化しています。軽自動車を選ぶ際に予防安全性能を重視するのであれば、以下の3つの戦略的ポイントを理解した上で、自身のニーズに合ったモデルを選ぶことが重要です。

自動ブレーキの「検知対象範囲」で選ぶ

自動ブレーキはほぼ標準装備ですが、**「何を検知できるか」**が性能差を分けます。

交差点・二輪車対応を最優先するなら:スズキ

交差点や二輪車への対応を重視するなら、スズキの**DSBSII(デュアルセンサーブレーキサポートII)**搭載モデル(スペーシア、ワゴンRスマイルなど)が最適です。

選ぶべき理由:

こんな方におすすめ:

標準的な検知対象で十分なら:日産・ホンダ

車両、歩行者、自転車の検知で十分であれば、日産デイズやホンダN-BOXも優れた選択肢です。これらのモデルは、自動ブレーキ以外の部分で独自の強みを持っています。

運転支援の「高度な機能」で選ぶ

長距離運転の疲労軽減や、車庫入れ・車線変更時の安心感を重視する場合、メーカー独自の高度な運転支援機能(ADAS)で優劣が分かれます。

高速道路の快適性を重視するなら:日産/三菱

高速道路の快適性と緊急対応を重視するなら、日産/三菱のプロパイロット(サクラ、ルークス、デイズ)搭載車が優れています。

プロパイロットの優位性:

こんな方におすすめ:

車線変更・バック出庫の安全性を重視するなら:日産デイズ

車線変更やバック出庫の安全性を重視するなら、日産デイズ(BSW/RCTA設定グレード)が他社をリードしています。

BSW/RCTAの実用価値:

こんな方におすすめ:

全グレードで運転支援を標準装備:ホンダN-BOX

予算を抑えつつ運転支援機能を確実に手に入れたいなら、ホンダN-BOXが最適です。

N-BOXの民主的アプローチ:

「コネクティッド安全技術」は積極的に選択する

SOSコールやヘルプネットといったコネクティッド安全技術は、もしもの時にとても役立つ機能であり、少々高価でも積極的に選択することが強く推奨されます。

SOSコールの重要性

命を守る最後の砦:

エアバッグ展開と連動して専門オペレーターに自動通報される機能は、事故で意識を失っている場合でも迅速な対応を可能にし、乗員の保護に直結します。

統計が示す効果:

欧州では、eCall(緊急通報システム)の義務化により、事故後の死亡率が約10%減少したというデータがあります。特に、人通りの少ない場所や夜間の事故において、効果が顕著です。

メーカー別のSOSコール戦略

標準装備率が高い:日産

日産車(デイズ、サクラ/eKクロスEV)は、多くのグレードでSOSコールが標準装備またはオプション設定されています。

オプション設定:スズキ・ホンダ

スズキ(スズキコネクト)、ホンダ(Honda Total Care)は、オプションでの提供となります。購入時に必ず追加することを推奨します。

月額利用料の考え方:

SOSコールの継続利用料(月額300〜500円)は、年間で約4,000〜6,000円です。これは、自動車保険料の年間総額(軽自動車で平均5〜7万円)と比較すれば、わずか10分の1以下のコストです。

投資対効果の観点:

一度の事故で、迅速な救助により命が助かる確率が上がることを考えれば、年間5,000円程度の投資は極めて合理的です。

運転環境と用途に基づく最適な選択

市街地中心・交差点が多い環境

最適モデル: スズキ スペーシア / ワゴンRスマイル

理由:

- DSBSII搭載で交差点事故に強い

- 二輪車検知により右直事故を防止

- 住宅街・商店街での安全性が最高レベル

高速道路を頻繁に使用

最適モデル: 日産 デイズ(プロパイロット搭載グレード)

理由:

- プロパイロットで疲労軽減

- BSWで車線変更時の安全確保

- インテリジェントFCWで玉突き事故防止

大型駐車場をよく利用

最適モデル: 日産 デイズ(アラウンドビューモニター搭載グレード)

理由:

- アラウンドビューモニターで360度視界確保

- RCTAでバック出庫時の安全性向上

- 移動物検知で子供や買い物カートも検知

ファミリー層・予算重視

最適モデル: ホンダ N-BOX

理由:

- 全グレードでホンダセンシング標準装備

- 広い室内空間

- 高いリセールバリュー

- 販売台数No.1の安心感

環境意識が高い・最先端技術志向

最適モデル: 日産 サクラ / 三菱 eKクロスEV

理由:

- プロパイロット緊急停止支援システム搭載

- 電気自動車ならではの静粛性と加速性能

- ファイブスター賞獲得の高い安全性

- 環境負荷の低減

VIII. 結論:2025年、軽自動車の安全性は新時代へ

2025年の軽自動車は、もはや「安いけど危険」という過去のイメージとは完全に決別しました。最新の予防安全装備を搭載した軽自動車は、普通車と同等、あるいは一部の領域ではそれ以上の安全性能を実現しています。

軽自動車安全装備の到達点

義務化がもたらした底上げ:

自動ブレーキの義務化により、すべての新車軽自動車が最低限の安全性能を備えるようになりました。これは、軽自動車全体の安全性向上という点で、歴史的な意義があります。

メーカー間競争による進化:

義務化はあくまで最低限の基準です。各メーカーは、独自の技術開発により、この基準を大きく超える安全装備を投入しています:

選択の指針:自分の運転環境を知る

最適な軽自動車を選ぶためには、自分自身の運転環境と用途を正確に把握することが最も重要です。

チェックリスト:

これらの項目を確認することで、どの機能が本当に必要かが明確になります。

安全装備は「使わないのが理想」だが「万が一」のために不可欠

予防安全装備の最大の皮肉は、「一度も作動しないことが最善」である点です。しかし、人間は完璧ではありません。疲労、体調不良、一瞬の気の緩み——こうした避けられない人間的弱さを、技術が補完してくれます。

ユーザーの声:安全装備への感謝

「自動ブレーキが作動したのは、購入後3年で一度だけです。でも、あの一度で、この機能の価値を実感しました。子供の命を救ってくれました。」(N-BOXオーナー)

「プロパイロットは毎週の通勤で使っています。以前は高速道路での運転後、疲労で何もする気が起きませんでしたが、今は到着後も余力があります。安全装備は事故防止だけでなく、生活の質も向上させてくれます。」(デイズオーナー)

「二輪車検知があることを知り、スペーシアを選びました。実際に交差点で警告が鳴った時、『これが必要だったんだ』と実感しました。」(スペーシアオーナー)

最終的なメッセージ:安全への投資は最良の選択

軽自動車を選ぶ際、多くの方が価格を重視します。しかし、安全装備への投資は、自分自身と大切な家族の命を守る投資です。数万円の価格差で、より高度な安全装備を手に入れられるなら、それは間違いなく最良の選択です。

業界人としての願い:

自動車業界に携わる者として、すべてのドライバーに最高レベルの安全装備が行き渡ることを願っています。2025年の軽自動車市場は、その理想に大きく近づいています。この記事が、あなたの安全な軽自動車選びの一助となれば幸いです。

補足資料:メーカー別安全装備一覧表(2025年版)

さいごに:「目覚めた番犬」としての軽自動車

2025年の軽自動車の予防安全技術の進化は、まるで**「目覚めた番犬」**のようです。

単に侵入者(衝突対象)が近づいたら吠える(自動ブレーキが作動する)だけでなく、スズキのように死角から近づく小さな動物(自動二輪や自転車)まで見分け、日産のように裏口からの侵入(後側方からの接近)まで察知する、より賢く、より包括的な「守りのシステム」を構築しているのです。

かつての番犬は、目の前の危険にしか反応できませんでした。しかし現代の「番犬」は、360度すべての方向を監視し、さらには未来(2台前の車の動きを予測)まで見通します。そして何より重要なのは、この「番犬」は24時間365日、決して疲れることなく、あなたの安全を見守り続けてくれることです。

あなたの次の愛車が、最高の「番犬」となることを願っています。安全運転を。