はじめに

自動車業界で長年携わってきた経験から、今回は世界的な自動車文化の潮流と日本の実情について深く考察していきたいと思います。

海外では、クラシックカーは単なる乗り物を超えた「文化的資産」として扱われています。米国のバレット・ジャクソンオークションでは、1955年製メルセデス・ベンツ300SLRウールマンが1億4,300万ドル(約210億円)で落札され、ヨーロッパでも同様に、歴史的価値を持つ車両が資産として認識されています。

一方、日本では1990年代後半から2000年代初頭にかけて、スカイラインGT-RやスープラなどのJDM(Japanese Domestic Market)車両が海外で高騰し、逆輸入現象が起きるなど、皮肉にも国内よりも海外でその価値が認められる状況が続いています。

この記事では、自動車業界のプロフェッショナルとして、日本でクラシックカー文化が根付かない複合的な要因を、文化的・構造的・法的側面から徹底的に分析し、その解決策まで提案いたします。

文化的・社会的な「5つの壁」

①「最新技術信仰」と日本独特の完璧主義

日本の自動車文化において最も根深い問題の一つが、「新しいものこそ優れている」という価値観です。この背景には、戦後復興期からの急速な技術発展と、日本メーカーの圧倒的な品質向上が影響しています。

技術進歩への絶対的信頼

日本の自動車メーカーは、1970年代のマスキー法対応から始まり、燃費効率、安全性、環境性能において世界をリードしてきました。トヨタのハイブリッド技術、ホンダのVTECエンジン、日産のGT-R技術など、常に「最新こそ最良」という実績を積み重ねてきた結果、消費者の間に「古い技術は劣った技術」という刷り込みが形成されています。

この傾向は、欧米とは対照的です。ヨーロッパでは、1960年代のポルシェ911が現代でも基本設計を踏襲しているように、「良いものは時代を超越する」という考え方が一般的です。アメリカでも、マッスルカー時代の大排気量エンジンへのリスペクトが今でも強く、シェルビー・コブラのレプリカ市場が活況を呈しています。

完璧主義がもたらす弊害

日本人の完璧主義は、クラシックカーの維持において大きな障壁となります。小さな傷や経年劣化を「欠陥」として捉え、完璧な状態でなければ価値がないという考え方が、オリジナル性を重視する本来のクラシックカー文化と相反しています。

欧米のクラシックカー愛好家は、「パティナ(経年変化による味わい)」を重視し、むしろオリジナルの傷や錆びすら歴史の証として大切にします。これに対し、日本では「新車同様」に復元することが美徳とされがちで、オリジナル性よりも見た目の美しさが優②される傾向があります。

②「使い捨て文化」と経済合理性の追求

短期的経済合理性の罠

日本の消費者は、車両購入時に「リセールバリュー」を重視する傾向が強く、これがクラシックカー文化の発展を阻害しています。新車から3年、5年で買い替えることが「経済的に合理的」とされる文化の中で、20年、30年と同じ車に乗り続けることは「非合理的」と見なされがちです。

この背景には、日本の自動車ローン制度や税制、さらには企業の社用車制度も影響しています。企業の社用車は通常3-4年で入れ替えられ、個人向けローンも短期間での完済を前提とした設計になっています。

メンテナンス文化の欠如

欧米、特にドイツでは「車は修理して乗り続けるもの」という文化が根強く、メルセデス・ベンツやBMWは50年以上前の車両でも純正部品の供給を続けています。アメリカでも、1960年代のマスタングやカマロの部品が今でも容易に入手できる体制が整っています。

一方、日本では「故障したら買い替える」という発想が一般的で、修理技術や部品供給体制への投資が軽視されてきました。この結果、古い車を維持するためのインフラが育たず、クラシックカーを維持することがより困難になっています。

③住環境と気候条件の厳しさ

極限られた保管環境

日本の住環境は、クラシックカーの保管にとって極めて厳しい条件です。都市部での車庫証明取得の困難さ、高い駐車場代、さらにマンションでの駐車場確保の困難など、複数台の車両を保有することが経済的・物理的に困難です。

東京都内では、月極駐車場の平均料金が3-5万円と高額で、クラシックカー専用のガレージを確保するには更なる費用がかかります。これに対し、アメリカの郊外では自宅にガレージを持つことが一般的で、複数台の車両保管が容易です。

高温多湿という天敵

日本の気候は、クラシックカーの保存にとって最悪の条件の一つです。梅雨時期の高湿度は金属部品の腐食を促進し、夏季の高温は樹脂部品やゴム部品の劣化を早めます。

特に問題となるのが:

- 湿度による電装品の劣化

- 塩害(海岸地域)による下廻りの腐食

- 紫外線による塗装とインテリアの劣化

- 台風による物理的損傷リスク

これらの環境条件は、ヨーロッパの乾燥した大陸性気候や、アメリカ西海岸の安定した気候とは大きく異なり、車両保存により多くのコストと労力を要求します。

④世代間の価値観の断絶

バブル世代と若年世代の溝

日本のクラシックカー愛好家の多くは、1980年代から1990年代に青春時代を過ごした50代以上の男性です。この世代は、スーパーカーブームやバブル経済を経験し、車に対する憧れや情熱を持っています。

しかし、若年世代は「車離れ」が顕著で、車を単なる移動手段と捉える傾向が強く、「趣味としての車」という概念が希薄化しています。この世代間ギャップは、クラシックカー文化の継承を困難にしています。

デジタルネイティブ世代との齟齬

現在の20-30代は、デジタル技術と共に成長した世代で、アナログ的な魅力や「不便さの楽しみ」を理解することが困難です。手動でチョークを引き、キャブレターを調整する楽しみや、機械式時計のような精密機械への愛着は、スマートフォンやタッチパネルに慣⑤親しんだ世代には伝わりにくいものです。

⑤メディアと情報発信の問題

専門誌の衰退と情報格差

かつて日本には「ノスタルジックヒーロー」「オールドタイマー」など、クラシックカー専門誌が複数存在しましたが、読者数の減少により廃刊や休刊が相次いでいます。これにより、正確な情報や文化的価値を伝える媒体が不足しています。

一方、海外では「Classic & Sports Car」「Hemmings Motor News」「Classic Driver」など、デジタル化に成功した専門媒体が継続的に情報発信を続け、新規愛好家の獲得に貢献しています。

自動車業界が抱える「構造的な問題」

絶版部品問題の深刻化

部品供給期間の国際比較

日本の自動車メーカーは一般的に生産終了から10年程度で部品供給を終了するのに対し、海外メーカーは異なるアプローチを取っています。

メルセデス・ベンツの事例

メルセデス・ベンツは「クラシックセンター」を設立し、1970年代以降の車両について継続的な部品供給を行っています。彼らは年間3万点以上の部品を管理し、需要がある限り再生産を続けています。

ポルシェクラシックの取り組み

ポルシェは1950年代の356から現代まで、全ての車種について部品供給を継続し、3Dプリンティング技術も活用して絶版部品の復活を図っています。

日本メーカーの限界

日本メーカーが部品供給を停止する理由:

- 製造設備の更新コスト

- 少量生産における採算性の問題

- 品質保証責任への懸念

- 社内リソースの制約

専門技術者の不足と技術継承の危機

熟練工の高齢化

日本の自動車整備業界では、キャブレター調整、ポイント式点火系統、機械式燃料ポンプなど、旧車特有の技術を理解する整備士の高齢化が深刻な問題となっています。

現代の整備士教育は、電子制御システムやハイブリッド技術に重点を置いており、機械的な原理を理解した整備士が減少しています。これにより、シンプルな構造の旧車であっても、適切な整備を受けることが困難になっています。

メーカー系ディーラーの姿勢

国内メーカーのディーラーの多くは、旧車整備に消極的です。これは以下の理由によります:

- 整備時間の長期化による収益性の悪化

- 責任範囲の不明確さ

- 新車販売への注力

- 技術者の知識不足

専門ショップの経営難

旧車専門の整備工場も、後継者不足や設備投資負担により廃業が相次いでいます。職人的技術を持つ整備士の多くは個人経営で、事業承継が困難な状況にあります。

社会インフラとしての整備体制の不備

部品流通システムの問題

日本の自動車部品流通は、新車向けに最適化されており、旧車部品の取り扱いには適していません。海外では、クラシックカー専門の部品商社や、オンラインマーケットプレイスが発達していますが、日本では限定的です。

情報システムの不足

部品検索システムも新車中心で、旧車の部品番号や適合情報が体系的に管理されていません。これにより、必要な部品の特定や代替品の検索が困難になっています。

法規制と税制がもたらす「経済的負担」

重課税制度の弊害

自動車税重課制度の詳細

現行制度では:

- ガソリン車:初回登録から13年経過で約15%重課

- ディーゼル車:初回登録から11年経過で約15%重課

- 重量税:18年経過で更なる重課

この制度は環境負荷軽減を目的としていますが、クラシックカーの多くは年間走行距離が少なく、実際の環境負荷は現代の車両と比較して大きくありません。むしろ、既存車両の長期使用は、新車製造に伴うCO2排出を削減する効果があります。

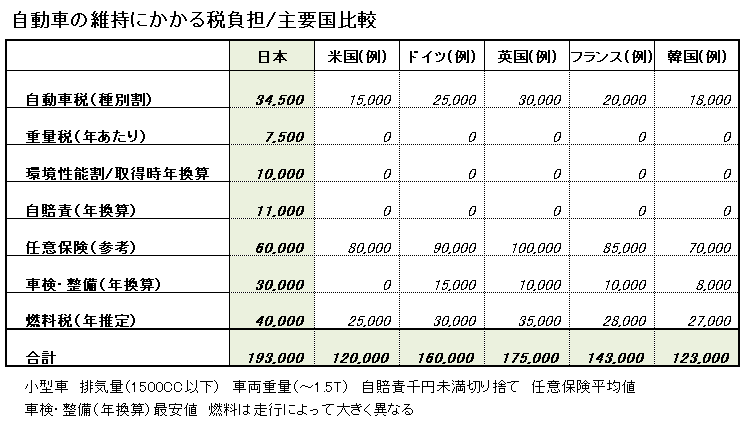

海外との比較

イギリス:1973年以前の車両は自動車税が免除 フランス:30年以上経過した車両にCollectionナンバーを発行し、税制優遇 アメリカ:州により異なるが、多くの州でクラシックカー優遇税制を導入

車検制度の問題点

現代基準の一律適用

日本の車検制度は、製造年代に関係なく現代の安全基準を一律適用するため、旧車には過度な負担となっています。例えば:

- LEDテールランプへの交換要求

- 触媒装置の装着義務

- 現代的な排ガス基準への適合

これらは、車両のオリジナル性を損なうだけでなく、技術的に不可能な場合もあります。

検査官の知識不足

車検を担当する検査官の中には、旧車の構造や特性を理解していない場合があり、本来問題のない部分を指摘されるケースが散見されます。

排ガス規制と環境問題

東京都の規制事例

東京都では、平成15年10月から「ディーゼル車運行規制」を実施し、一定の排ガス基準を満たさない車両の都内運行を禁止しています。この規制は、貴重な旧車の使用を制限する結果となっています。

合理的な規制のあり方

年間走行距離が限定的なクラシックカーに対しては、現代車とは異なる規制体系が適用されるべきです。実際の環境負荷を考慮した合理的な規制が求められます。

経済的側面からの分析

投資対象としての認識不足

資産価値の国際比較

海外では、クラシックカーは金融商品として認識され、投資ファンドも存在します。Knight Frank社の調査によると、過去10年間でクラシックカーの価値は年平均13%上昇しており、株式や債券を上回るパフォーマンスを示しています。

しかし、日本では「趣味の道具」という認識が強く、資産価値を考慮した購入は一般的ではありません。

税制上の取り扱い

海外では、クラシックカーへの投資に対する税制優遇措置がある国もありますが、日本では逆に重課税となっています。

保険制度の問題

専用保険の不足

日本では、クラシックカー専用の保険商品が限られています。海外では、年間走行距離制限付きの割安な保険や、車両価値の上昇を考慮した保険が一般的ですが、日本の保険会社の多くは消極的です。

解決策と将来への展望

政策面での改善提案

税制改正案

- 20年以上経過車両に対するクラシックカー認定制度の創設

- 年間走行距離制限付きの優遇税制

- 文化財的価値を持つ車両への特別措置

規制の見直し

- 製造年代を考慮した段階的な安全基準の適用

- オリジナル性を重視した車検制度の導入

産業界の取り組み

メーカーへの提言

- 絶版部品の段階的再生産

- 3Dプリンティング技術の活用

- 技術情報の公開とオープンソース化

整備業界の改革

- 旧車専門技術者の育成プログラム

- 技術継承システムの構築

文化的な取り組み

教育と啓発

- 自動車史教育の充実

- 博物館や展示施設の拡充

- メディアによる継続的な情報発信

海外成功事例の分析

イギリスの取り組み

イギリスでは、Federation of British Historic Vehicle Clubsが政府と連携し、歴史的車両の保護政策を推進しています。その結果:

- 25年以上経過した車両は現代の排ガス規制から免除

- 40年以上経過した車両は毎年車検が不要

- 史的価値のある車両への税制優遇

アメリカの事例

アメリカでは、SEMA(Specialty Equipment Market Association)がクラシックカー市場の発展を支援し:

- レプリカ車両の合法化

- 部品製造業者への支援

- 州政府との連携による優遇制度

2025年秋以降の日本クラシックカーイベント情報

日本でのクラシックカー文化発展のためには、イベントを通じた啓発と交流が不可欠です。以下に、2025年秋以降の主要なクラシックカーイベントをご紹介します7-1. 主要な秋季イベント

通年開催の主要イベント2025年履歴

日本クラシックカー協会(JCCA)イベント

2025年6月15日にはJCCA TSUKUBA MEETING EARLY SUMMERが筑波サーキットで開催されるなど、年間を通じて各地でミーティングが開催されています。

ノスタルジック2デイズ

日本最大の旧車・絶版車が集うクラシックカーイベントとして、2025年2月22日〜23日の2日間パシフィコ横浜で開催予定です。

トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル

第35回が2025年4月20日(日)に愛知県長久手市の愛・地球博記念公園で開催されました。このイベントは自動車文化の醸成と継承を目的に、地域に根ざしたイベントとして定着しています。

秋以降開催予定のイベント

街を歩いていると、ふと目に留まる昔の名車。その洗練されたデザインや、現代のクルマにはないエンジン音に、思わず心奪われた経験はありませんか?

日本でも、古いクルマを愛する人々の情熱によって、様々なクラシックカーイベントが開催されています。

今回は、2025年9月以降に開催が予定されている、全国各地の注目すべきクラシックカーイベントを、私なりの視点で厳選してご紹介します。単なる展示会だけでなく、実際にクラシックカーが街を駆け抜けるラリー形式のイベントもありますので、ぜひ最後までチェックして、お近くのイベントに足を運んでみてください!

秋は、気候も安定し、クラシックカーイベントに最適なシーズンです。

熱海HISTORICA G.P. Meeting 2025

- 開催日: 2025年10月11日(土)

- 場所: 南熱海・長浜海浜公園(静岡県熱海市)

- イベントの魅力: 太平洋を一望できる絶好のロケーションで開催されるイベントです。美しい海と歴史あるクラシックカーのコラボレーションは、まさに絵になる光景。写真撮影を楽しむのも良いでしょう。参加車両の展示がメインですが、オーナーの方と直接お話ができる貴重な機会でもあります。

- https://youtu.be/HpaGjuorifg

20世紀ミーティング2025秋季

- 開催日: 2025年10月12日(日)

- 場所: 新潟県三条市上須頃

- イベントの魅力: 「2000年前後までのクルマ」という、比較的広い年代の車両が対象となるのが特徴です。いわゆる「ネオクラシックカー」も多く参加するため、1980年代や1990年代の懐かしい国産スポーツカーに再会できるチャンスです。オーナー同士の交流が活発な、アットホームな雰囲気が魅力です。

- https://niigata-kankou.or.jp/event/44046

門司港レトロカーミーティング

- 開催日: 2025年10月19日(日)

- 場所: 福岡県北九州市門司港レトロ中央広場

- イベントの魅力: 異国情緒あふれる門司港レトロ地区を舞台に、クラシックカーが集結します。歴史的建造物と名車が織りなすレトロな景観は、写真好きにはたまらないでしょう。九州エリアで最大級のクラシックカーイベントの一つであり、多くの旧車好きが集まります。

- https://www.mojiko.info/event/info/241020/

さらに紅葉が美しい季節、日本の風情ある風景とクラシックカーの調和を楽しめるイベントが多数開催されます。

幸手クラシックカーフェスティバル2025

- 開催日: 2025年11月9日(日)

- 場所: 埼玉県幸手市 権現堂桜堤公園

- イベントの魅力: 関東でも歴史あるイベントの一つで、毎年多くの来場者で賑わいます。桜の名所としても知られる権現堂公園で開催されるため、秋には違った風情を楽しめます。参加車両は多岐にわたり、国産旧車から輸入車まで、幅広いジャンルのクルマを一度に見ることができます。

- https://minkara.carview.co.jp/userid/2251740/blog/48535157/

CLUB330 MEETING 12th

- 開催日: 2025年11月24日(月・祝)

- 場所: 南熱海多賀 長浜海浜公園(静岡県熱海市)

- イベントの魅力: クラシックカーの展示に加え、オーナーの愛車への想いや、整備の苦労話などを聞くことができる機会です。オーナー同士の交流も盛んで、クルマという共通の趣味を通じて、新たなコミュニティが生まれる場所でもあります。

- https://bac-style.com/?mode=f6

寒さが厳しくなる冬でも、クラシックカーへの情熱は尽きません。

ニューイヤークラシックカーミーティング

- 開催日: 2026年1月12日(月・祝)

- 場所: 栃木県佐野市 佐野駅前交流広場

- イベントの魅力: 新年の始まりをクラシックカーで祝うイベントです。佐野市の名所「佐野厄除け大師」の近くで開催されるため、初詣のついでに立ち寄るのも良いでしょう。参加車両は、昭和の国産車から2000年式までの幅広い車種が対象となり、懐かしいクルマに多く出会えます。

- https://minkara.carview.co.jp/userid/2251740/blog/48070435/

まとめ:イベントに足を運び、本物の「クルマ文化」に触れよう

クラシックカーイベントは、単に古いクルマを眺めるだけの場所ではありません。

そこには、オーナーの愛情や、その時代の技術者たちの情熱、そしてクルマにまつわる人々の歴史が詰まっています。

「なぜこのクルマに乗っているのですか?」

ぜひ、オーナーの方に話しかけてみてください。きっと、愛車への熱い想いや、維持していく上での苦労話など、貴重なエピソードを聞くことができるはずです。

これらのイベントに足を運ぶことで、写真や動画では伝わらない、本物のクラシックカーの魅力を五感で感じることができます。そして、それが日本のクラシックカー文化を根付かせるための、小さな、しかし確実な一歩となるでしょう。

地域密着型イベントの重要性

これらのイベントは、クラシックカー文化の普及において重要な役割を果たしています。特に:

- オーナー同士の情報交換の場

- メンテナンス技術の共有

- 次世代への文化継承

- 一般来場者への啓発効果

が期待されており、継続的な開催が文化定着のカギとなります。

まとめ:日本クラシックカー文化の未来

日本でクラシックカーブームが根付かない理由は、単一の要因ではなく、文化的、構造的、法的、経済的な複数の要因が複雑に絡み合った結果です。

主要な阻害要因:

- 「新しいものが正義」という文化的価値観

- 部品供給と整備体制の不備という構造的問題

- 重税と厳格な規制という法的制約

- 投資対象としての認識不足という経済的側面

- 世代間の価値観断絶という社会的問題

しかし、近年の変化も見逃せません。THサービスのような国産クラシックカー部品の専門業者の登場や、若い世代による新しいアプローチも見られます。

解決への道筋:

- 政策レベル:税制優遇、合理的な規制体系の構築

- 産業レベル:部品供給体制の改善、技術者育成

- 文化レベル:教育と啓発、メディアでの情報発信

- 個人レベル:イベント参加、次世代への継承

真のクラシックカー文化の定着には、これらすべてのレベルでの取り組みが必要です。単に古い車を保存するだけでなく、自動車の歴史と文化を理解し、それを未来に継承していく姿勢が求められています。

クラシックカーは、その時代の技術、デザイン、そして人々の夢が結集した「走る歴史書」です。この貴重な文化遺産を次世代に引き継ぐため、今こそ社会全体での取り組みが必要な時期に来ています。

自動車産業に携わる私たちには、技術革新だけでなく、文化的価値の創造と継承という重要な使命があることを、改めて認識すべきでしょう。