2025年大阪・関西万博の目玉として、大きな期待が寄せられている「空飛ぶクルマ」。未来の移動手段が現実のものとなる瞬間を多くの人が心待ちにしていました。しかし、4月26日に行われたデモンストレーション飛行中に、機体の一部が破損し落下するというアクシデントが発生しました。幸いにもけが人は出なかったものの、このニュースは「空飛ぶクルマ」の安全性や実用化への道のりについて、改めて多くの議論を呼ぶことになりました。

自動車業界の一員として、長年自動車技術の進化を見つめてきた筆者も、このアクシデントには大きな関心を寄せています。今回は、この一件を単なる「失敗」として片付けるのではなく、未来のモビリティ実現(子供達に向けた未来の提言)に向けた重要な「試金石」と捉え、専門的な視点から深掘りしていきたいと思います。

なぜ故障は起きたのか?専門家が推測する原因

今回のトラブルは、米リフト・エアクラフト社製の「HEXA(ヘクサ)」で発生しました。報道によると、破損したのは18個あるプロペラモーターの1つと機体フレームの一部で、プラスチック製のモーターカバー2つ(合計約150グラム)が落下したとのことです。詳細な原因は現在調査中とのことですが、航空機開発の専門的知見から考えられる要因としては、以下の点が挙げられます。

設計・製造上の課題

新しい技術である「空飛ぶクルマ」は、まだ開発途上にあります。特に、軽量化と強度の両立は非常に難しい課題です。HEXAのような電動垂直離着陸機(eVTOL)では、バッテリー重量を考慮すると、機体構造を極限まで軽量化する必要があります。この過程で、設計段階での想定を超える負荷がかかった、あるいは製造過程での微細な品質管理上の問題が原因となった可能性が考えられます。

特に、カーボンファイバーやアルミニウム合金などの複合材料を多用する現代の航空機では、接合部分の強度設計が重要になります。モーターマウント部分は、回転による振動と推力による応力が集中する箇所であり、疲労強度の計算が特に重要な部分です。

動的負荷と共振現象

18個のプロペラが同時に回転するHEXAでは、各モーターの微細な回転数の違いや、プロペラの製造誤差により複雑な振動パターンが発生します。特定の飛行条件下で共振現象が発生し、特定のモーターマウント部分に予想以上の応力が集中した可能性があります。

デモンストレーション飛行では、観客に印象的な飛行を見せるため、通常の試験飛行よりも積極的な機動を行うことがあります。このような状況下で、設計時に想定していなかった動的負荷が発生した可能性も考えられます。

制御システムとの相互作用

HEXAは、18個のモーターを高度な飛行制御システムでコントロールしています。万が一、制御システムに一時的な異常が発生し、特定のモーターに過負荷指令が送られた場合、モーター自体やマウント部分に過大な負荷がかかる可能性があります。

また、フライト・コントロール・システム(FCS)が機体の姿勢を維持しようとする際に、一部のモーターが過回転状態になり、結果として機械的な破損につながった可能性も否定できません。

環境要因

万博会場という特殊な環境も考慮する必要があります。大量発生したの虫による影響、風の乱れ、電磁波環境などが、通常の試験環境とは異なる条件を作り出していた可能性があります。特に、突発的な風の変化に対応しようとして、制御システムが急激な出力変更を行った際に、機械的な限界を超えた可能性も考えられます。

いずれにせよ、徹底した原因究明と再発防止策の策定が、今後の「空飛ぶクルマ」開発において不可欠となるでしょう。

故障しても飛行継続?アクシデントが示した安全性への可能性

今回の事故で最も注目すべき点は、プロペラモーターの1つとフレームの一部が破損したにもかかわらず、墜落などの重大な事態には至らなかったことです。これは、ある意味で「空飛ぶクルマ」の安全設計が一定の効果を発揮したと見ることもできます。

冗長性設計の実証

HEXAは18個のプロペラモーターを搭載しており、これは単なる推力確保だけでなく、安全性のための「冗長性」を重視した設計です。航空機の世界では、「単一故障で墜落しない」という基本原則があり、HEXAもこの思想に基づいて設計されています。

理論的には、HEXAは複数のモーターが停止しても飛行を継続できる能力を持っています。今回の事故では、1つのモーターに問題が発生したものの、残り17のモーターが正常に機能し、安全な着陸を可能にしたと推測されます。

新しい安全基準の模索

従来の航空機と異なり、eVTOLは新しいカテゴリーの航空機です。今回の事故が「航空事故には該当しない」と国土交通省が判断したのも、HEXAの設計思想と安全性能が一定の基準を満たしていることを示しています。

もちろん、部品が落下したことは重大な問題であり、許されることではありません。しかし、万が一の故障時にも、即座に墜落するのではなく、制御された状態で安全に対処できる可能性を実際の事故で示したという点は、今後の安全基準策定や技術開発に向けた貴重なデータとなるはずです。

子どもたちにとって、この出来事は「完璧でなくても、安全に配慮された技術がちゃんと働いた」という、技術への信頼を育む良い例になるかもしれません。

「AirCar」vs「HEXA」:コストと安全性を徹底比較!実用性はどちらに軍配?

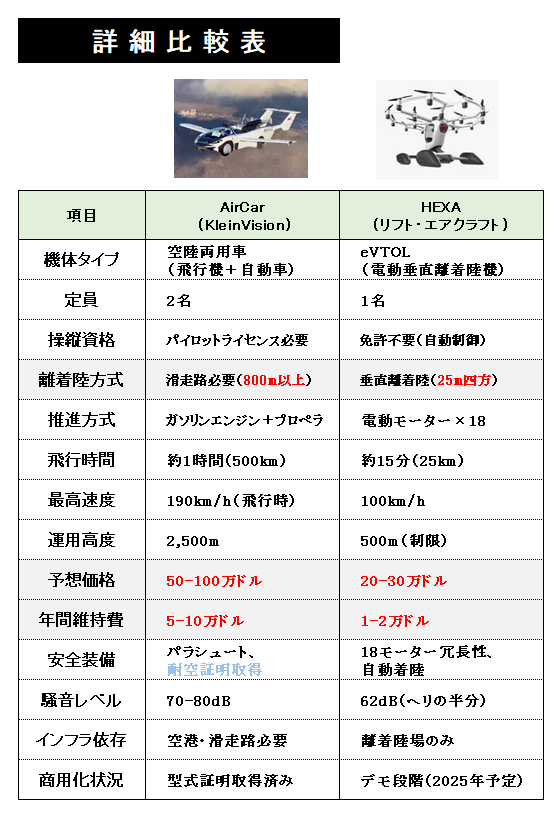

現在、世界中で様々なタイプの「空飛ぶクルマ」が開発されていますが、中でも注目を集めているのが、スロバキアの「AirCar」とアメリカの「HEXA」です。両者は、そのコンセプトや技術において対照的な特徴を持っています。

詳細比較表

コスト面での圧倒的優位性

購入コストの面では、HEXAが大きく優位に立っています。AirCarが50-100万ドル(約7,500万-1億5,000万円)と予想されるのに対し、HEXAは20-30万ドル(約3,000万-4,500万円)と、半額以下での提供が期待されています。

維持費についても、HEXAの優位性は明確です。AirCarは従来の航空機と同様の整備が必要で、エンジンオーバーホールや耐空検査など、年間5-10万ドルの維持費が予想されます。一方、HEXAは電動モーターの簡素な構造により、年間1-2万ドル程度に抑えられる見込みです。

安全性における設計思想の違い

AirCarは、従来の航空機と同じアプローチで安全性を確保しています。欧州航空安全機関(EASA)の型式証明を取得し、パラシュートシステムも装備しています。しかし、単発エンジンのため、エンジン故障時のリスクは完全には排除できません。

HEXAは、まったく異なる安全哲学を採用しています。18個の独立したモーターによる「分散推進システム」により、複数のモーターが故障しても飛行継続が可能です。今回の万博での事故は、まさにこの安全思想の実証となりました。

実用性でHEXAが圧勝する理由

利便性の観点から見ると、HEXAの優位性は圧倒的です。

- 免許不要:パイロットライセンスの取得には200-300万円と1-2年の時間が必要ですが、HEXAは自動制御により免許が不要です。

- インフラ依存度:AirCarは800m以上の滑走路が必要で、既存の空港に依存します。日本では使用できる空港が限定的です。HEXAは25m四方のスペースがあれば離着陸可能で、ビルの屋上や駐車場でも運用できます。

- 都市部での運用:騒音レベルがヘリコプターの半分程度のHEXAは、都市部での運用により適しています。

- 緊急時対応:自動制御により、操縦経験のない乗客でも緊急着陸が可能です。

実用性という観点では、現時点でHEXAに軍配が上がると言えるでしょう。免許不要で手軽に利用でき、インフラへの依存度も低いHEXAは、「空飛ぶクルマ」をより身近な存在にする可能性を秘めています。

「空飛ぶクルマ」の定義をめぐる論争

興味深いことに、AirCarを開発する「KleinVision」社は、HEXAのようなeVTOLは「空飛ぶクルマ」ではない、という見解を示しています。彼らの主張によると、「真の空飛ぶクルマは、地上も走行できなければならない」とのことです。

技術者の視点からの定義

確かに、工学的な観点から見ると、AirCarのように地上走行機能を持つ機体は「空陸両用車」として、従来の自動車の延長線上に位置づけることができます。一方、HEXAは純粋な航空機であり、「パーソナル・エア・ビークル(PAV)」と呼ぶほうが適切かもしれません。

しかし、本質的な価値は何か?

しかし、「空飛ぶクルマ」という言葉に、私たちは何を期待するのでしょうか?技術的な定義よりも重要なのは、**「個人や少人数のグループが、空を自由に移動できる乗り物」**という本質的な価値ではないでしょうか。

子どもたちが「空飛ぶクルマ」と聞いて思い浮かべるのは、きっと「空を自由に飛び回れる乗り物」という夢の実現です。その意味では、地上を走れるかどうかは二次的な問題と言えるでしょう。

未来への希望:家族で空を飛ぶ時代

「空飛ぶクルマ」の真の価値は、少人数(家族単位)が空を飛んで移動できるという、これまでにない移動の自由にあります。

家族のお出かけが変わる日

想像してみてください。週末の家族旅行で、お父さんやお母さんが簡単な操作で空飛ぶクルマを操縦し、渋滞知らずで目的地に向かう光景を。子どもたちは窓から見える景色に大興奮し、「今度はどこに行こうか?」と次の冒険を楽しみにしているでしょう。

HEXAのような1人乗りの機体でも、家族それぞれが自分の機体で編隊飛行を楽しむという、新しい家族の時間の過ごし方が生まれるかもしれません。

技術の進歩は止まらない

現在のHEXAは1人乗りで15分の飛行時間ですが、バッテリー技術の進歩により、将来的には2-4人乗りで1時間以上の飛行が可能になるでしょう。価格も量産効果により、現在の高級車程度まで下がることが期待されています。

今回の事故が教えてくれること

大阪万博でのHEXAの軽微な故障は、決して「空飛ぶクルマ」の未来を閉ざすものではありません。むしろ、以下の重要な教訓を与えてくれました。

1. 安全システムは機能する

18個のモーターによる冗長性設計が、実際の故障時にも有効であることが実証されました。これは、子どもたちに「技術者が安全をしっかり考えて作っている」ことを示す良い例です。

2. 透明性のある開発プロセス

事故の情報が速やかに公開され、原因究明が進められていることは、技術開発における責任ある姿勢を示しています。

3. 規制当局の適切な判断

国土交通省が「航空事故には該当しない」と判断したことは、新しい技術に対する合理的な評価基準の存在を示しています。

まとめ:未来への架け橋として

大阪万博での「空飛ぶクルマ」のアクシデントは、私たちに多くの課題を突きつけました。しかし、それは決して「空飛ぶクルマ」の夢を諦める理由にはなりません。むしろ、この経験を糧に、より安全で実用的な「空飛ぶクルマ」を開発していくための貴重な一歩となるはずです。

AirCarのような空陸両用車、HEXAのようなeVTOL、それぞれの技術が切磋琢磨し、法整備やインフラ整備が進むことで、私たちはいつの日か、当たり前のように空を移動する時代を迎えることになるでしょう。

特に、実用性とコスト面でHEXAが示した可能性は、「空飛ぶクルマ」を特別な富裕層だけのものではなく、より多くの家族が利用できる移動手段にする道筋を示しています。

子どもたちには、今回の小さなトラブルも「安全な空飛ぶクルマを作るための大切な勉強」だったと伝えたいと思います。技術者たちは失敗から学び、より良いものを作る努力を続けています。きっと近い将来、皆さんも家族と一緒に空を飛ぶ日が来るでしょう。

今回の事故を乗り越え、その輝かしい未来が一日も早く訪れることを、心から期待しています。大阪万博は、そんな未来への重要な一歩を刻む場所なのです。