はじめに:表向きの「安全性向上」に隠された真の狙い

2025年に向けて進行中の車検制度改正は、単なる技術的なアップデートではありません。近年増加しているユニット一体型のヘッドライトの場合、ライトカバーの軽微な劣化(黄ばみや曇り)でもロービームの光量不足で不合格となる可能性があり、ライトユニット全体を交換すると左右で10万円近くかかることもという事態が現実に起きている中、さらなる負担増が予想される制度変更が進んでいます。

自動車業界に40年以上携わってきた筆者の視点から、この制度改正の背景には「安全性向上」という表向きの理由を超えた、財務省主導の巧妙な国民負担増計画が存在していることが明らかになってきました。

第1章:OBD検査制度の詳細分析

OBD検査の技術的実態と問題点

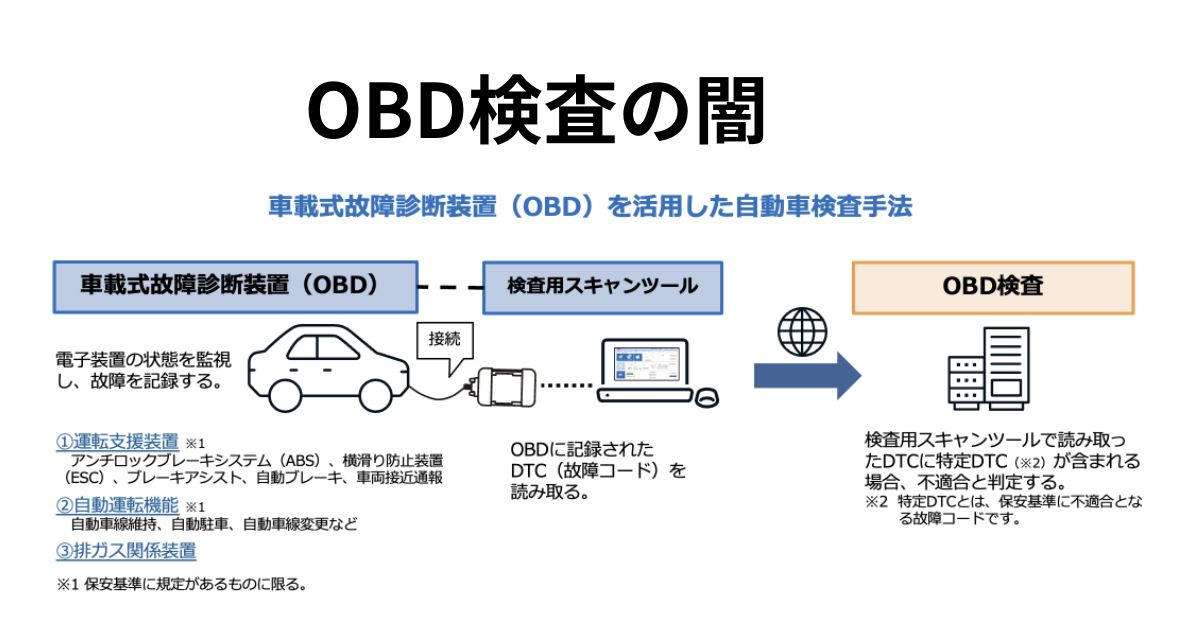

OBD(On-Board Diagnostics)とは、車両に装備されている自己診断装置を活用し、排出ガスやエンジンの状態などを電子的にチェックする仕組みですが、その導入スケジュールと実施内容には重大な問題が潜んでいます。

導入スケジュール:

- 国産車は2024年10月から、輸入車は2025年10月から本運用がスタート

- プレ運用期間は、国産車で2023年10月〜2024年9月まで、輸入車で2023年10月〜2025年9月まで

検査の厳格さの問題: 本運用開始後は、OBD検査の合否が車検に影響します。もし、特定DTCが1つでもあった場合は不合格となりますという「ゼロトレランス」方式が採用されており、これは実質的な「機械による独裁的判定」と言えるレベルの厳しさです。

検査対象装置と故障リスクの拡大

OBD検査で対象となる主要装置は以下の通りです:

- エンジン制御装置:ECU、各種センサー群

- 排出ガス制御装置:触媒、酸素センサー、EGRシステム

- トランスミッション制御装置:AT/CVT制御ユニット

- ABS・VDC制御装置:ブレーキ関連センサー群

- エアバッグ制御装置:衝撃センサー、配線系統

- ボディー制御装置:各種コンピューターモジュール

これらの装置は、従来の車検では検査対象外だった部分が多く、突然の検査対象拡大により、故障リスクも大幅に拡大することになります。

センサーの経年劣化問題:「運任せ車検ガチャ」の実態

最も深刻な問題は、センサーの経年劣化による誤作動リスクです。特に以下のような条件で誤作動が発生しやすくなります:

環境要因:

- 気温の急激な変化(特に冬季の朝夕)

- 湿度の高い日や雨天時

- 塩害地域での腐食進行

- 工業地帯での化学物質による劣化

車両側要因:

- 7年以上経過した車両でのセンサー劣化

- メンテナンス不良による接点の汚れ

- 電装品の電圧変動

- バッテリー劣化による電圧不安定

実際に、SNS上では「完璧に整備したのに、検査当日の湿度でセンサーが誤作動して不合格になった」「前日まで警告灯は出ていなかったのに、検査場で突然エラーが出た」といった報告が相次いでいます。

第2章:2ヶ月前倒し車検制度の真の狙い

表向きの理由と実際の効果の乖離

2025年4月から変わる車検制度によって、家計にゆとりが出てアフターサービスも充実するという表向きの説明がされていますが、実態は大きく異なります。

整備スタッフが過度な残業を強いられる状況は、サービス品質の低下や人材不足による業界の持続性の問題を引き起こし兼ねません。そこで、2025年4月からの車検制度では2ヶ月前から手続きを可能にすることで、ピークを分散させ、整備士がより均等な作業配分で車検に対応できるよにする狙いがありますとされていますが、現実は以下のような問題が発生しています。

「先食い車検」による実質的な負担増加

2ヶ月前倒し制度の真の問題点:

1. 検査サイクルの短縮化

- 従来:満了日1ヶ月前 → 次回車検まで実質25ヶ月

- 新制度:満了日2ヶ月前 → 次回車検まで実質24ヶ月

- 年間を通じて見ると、実質的に車検頻度が増加

2. 心理的プレッシャーによる早期受検の誘導

- 「早めに受けないとOBD検査で不合格になるかも」という不安の植え付け

- 整備工場側も「早めの予約」を強力に推進

- 結果として、多くのユーザーが2ヶ月前に受検することになる

3. 整備業界への影響拡大

実際の現場では、期待されたピーク分散は発生せず、むしろ以下の問題が深刻化:

- 3月の車検集中は変わらず(税金対策のため)

- OBD検査対応による作業時間延長

- 専用機器導入コストの整備工場への転嫁

- 結果的に車検費用の全体的な値上げ

第3章:財務省主導の国民負担増計画の全貌

自賠責保険料流用問題:6000億円の「借りパク」実態

この車検制度改正の背景を理解するには、財務省による自賠責保険料の巨額流用問題を知る必要があります。

流用の経緯と規模:

6000億円は、財務省が一般会計への補填として、1994年と1995年に借り入れた1兆1000億円の残債だ。2003年までに7000億円が戻されたが、その後、15年間1円も返していない

1990年代に財務省が一般財源に繰り入れ(借り入れ)た自賠責保険料の積立金約6000億円の問題は、単なる一時的な借用を超えた構造的な問題となっています。

返済ペースの異常な遅さ:

財務省は2018年から返済を再開したものの、年間40〜50億円程度。このペースで行けば、返金まで150年以上かかるという状況が続いています。

被害者救済資金の枯渇と国民負担転嫁

国交省は残り約1500億円を運用して被害者救済に充てていますが、運用益は年間30億円ほど。対して被害者救済の支出は年間150億円。積立金が少ないため運用も少額にとどまり、仕方なく積立金を取り崩している状態

この財源不足を補うために、以下の手法で国民負担を増加させています:

1. 保険料の実質的な値上げ

- 表向きは「値下げ」を発表しながら

- 賦課金の増額により実質的な負担増

- 2023年4月分から値上げとなる賦課金150円(最大)と相殺しても、ユーザーには差し引きで保険料が値下げとなるという巧妙な手法

2. 車検制度厳格化による修理需要創出

- OBD検査による不合格率向上

- 部品交換需要の人為的創出

- 整備業界全体の売上向上による税収増

財務省の本音:「国民はATM」という認識

日本国民は財務省の「ATM」なのか?という指摘の通り、一連の制度変更は財務省の財政健全化目標達成のため、国民から効率的に資金を徴収するシステムの構築と考えられます。

財務省の戦略:

- 多重課税システムの構築

- 車両購入時:消費税

- 燃料購入時:ガソリン税、軽油取引税

- 車両保有時:自動車税、軽自動車税

- 車検時:重量税、自賠責保険料、印紙代

- 修理時:消費税(タックスオンタックス)

- 制度変更による負担隠蔽

- 「安全性向上」という名目での実質増税

- 複雑な制度により負担増を分散・隠蔽

- メディア対策による世論誘導

第4章:整備業界への深刻な影響

整備士不足の加速化

OBD検査が車検項目に追加されることとなり、一部の車種を対象にOBD車検の義務化が開始されることで、整備士の業務負担は大幅に増加しています。

従来の整備業務との違い:

- 機械的な点検・整備 → 電子制御システムの診断・修理

- 目視・触診による判断 → 専用機器による数値判定

- 経験・勘に基づく修理 → マニュアル厳守の標準化作業

人材確保の困難化:

- 新たな技術習得が必要

- 設備投資コストの増大

- 作業時間の延長による労働環境悪化

- 若手整備士の離職率上昇

地方整備工場の淘汰加速

OBD検査対応に必要な設備投資は、特に地方の小規模整備工場にとって致命的な負担となります:

必要な設備投資:

- OBD診断機:50万円〜200万円

- 専用ソフトウェア:年間ライセンス料10万円〜

- 技術者研修費用:1人当たり20万円〜

- 設備更新・保守費用:年間50万円〜

地方への影響:

- 小規模工場の廃業加速

- 車検対応工場の地域格差拡大

- ユーザーの移動コスト増大

- 地域経済の更なる疲弊

第5章:ユーザーへの具体的影響と費用試算

車検費用の詳細な値上がり予測

従来の車検費用(軽自動車例):

- 法定費用:25,070円(自賠責19,730円 + 重量税6,600円 + 印紙代1,400円)

- 整備費用:20,000円〜40,000円

- 合計:45,000円〜65,000円

OBD検査導入後の予想費用:

- 法定費用:25,070円(変更なし)

- 基本整備費用:25,000円〜45,000円(作業時間延長分)

- OBD検査費用:3,000円〜5,000円

- センサー交換リスク:0円〜100,000円(確率的負担)

- 合計:53,000円〜175,000円

センサー交換による高額化リスク

主要センサーの交換費用(部品代+工賃):

エンジン関連:

- 酸素センサー:25,000円〜40,000円

- エアフローセンサー:30,000円〜50,000円

- クランクポジションセンサー:20,000円〜35,000円

排出ガス関連:

- 触媒交換:80,000円〜150,000円

- EGRバルブ交換:50,000円〜80,000円

ABS関連:

- 車輪速センサー(1輪):15,000円〜25,000円

- ABSユニット:100,000円〜200,000円

車種・年式別リスク評価

高リスク車両:

- 初年度登録から10年以上経過した車両

- 走行距離10万km以上の車両

- 輸入車(特にドイツ車)

- ハイブリッド車(複雑な制御システム)

中リスク車両:

- 初年度登録から5〜10年の車両

- 走行距離5〜10万kmの車両

- 軽自動車(センサー数は少ないが品質面での不安)

第6章:2025年問題への対策と今後の予測

個人レベルでの対策

1. 予防保全の徹底

- 定期点検の頻度向上(6ヶ月毎 → 3ヶ月毎)

- 警告灯点灯時の即座対応

- 燃料品質への注意(添加剤の使用)

- バッテリー交換サイクルの短縮

2. 整備工場の選定

- OBD対応機器の導入状況確認

- 技術者のスキルレベル調査

- 代車サービスの充実度

- 料金体系の透明性

3. 車両選択の見直し

- 新車購入時のセンサー数確認

- 中古車購入時の整備履歴重視

- 延長保証の積極的加入

- リース・サブスクリプション契約の検討

政治的・社会的対策の必要性

1. 世論形成の重要性 現在進行している東京・霞が関の財務省前などに集まった人たちが、増税や緊縮路線を批判し財務省解体を掲げる通称「財務省デモ」のような動きは、国民の声を政策に反映させるための重要な手段です。

2. 政治家への働きかけ 鈴木俊一財務相は2022年11月11日の閣議後会見で、自動車安全特別会計から一般財源に借り入れ(繰り入れ)た自賠責保険(自動車損害賠償保険)の保険料運用益5952億円(2022年度末当初予算見込み)の返済について、次のように話しましたという発言があったものの、実際の返済ペースは改善されていません。

3. 業界団体との連携

- 自動車ユーザー団体への加入

- 整備業界団体との連携

- 消費者団体との協力

第7章:長期的な影響予測と社会への提言

自動車産業への長期的影響

市場縮小の加速:

- 車検費用増大による保有期間短縮

- 若年層の車離れ加速

- 地方での車両保有断念増加

- 中古車市場の価格混乱

技術開発への影響:

- 過度な電子化への反動

- シンプルな機械式システムへの回帰需要

- センサーレス技術の開発加速

- 修理しやすい設計への転換

社会インフラとしての自動車の位置づけ

日本において自動車は単なる移動手段ではなく、社会インフラとしての側面が強いことを忘れてはなりません:

地方経済への影響:

- 高齢者の移動手段確保

- 物流システムの維持

- 地域医療アクセスの保障

- 災害時の避難手段

財務省は、これらの社会的機能を軽視し、単なる「税収源」として自動車を位置づけていることが今回の制度変更から明らかになります。

真の安全性向上に向けた提言

1. 技術的合理性の追求

- センサー依存からの脱却

- 機械的安全装置の併用

- 故障時の安全確保システム

- ユーザーによる自己診断機能の充実

2. 経済的負担の適正化

- 自賠責積立金の完全返済

- 車検制度の簡素化

- 地域格差の解消

- 高齢者・低所得者への配慮

3. 制度運用の透明化

- 車検制度改正の真の目的公開

- 費用負担の詳細な内訳開示

- 国民への十分な説明責任履行

- パブリックコメントの実質的な反映

まとめ:国民が取るべき行動

2025年の車検制度改正は、表向きの「安全性向上」という美名の下に、実質的な国民負担増を図る巧妙な制度設計となっています。特に、財務省による6000億円の自賠責保険料流用問題が根底にある以上、この問題は単なる車検制度の技術的改善を超えた、国家財政の構造的問題として捉える必要があります。

私たち国民が今すべきこと:

- 情報武装:制度の真の狙いを理解し、周囲に伝える

- 経済的準備:車検費用増大への備え

- 政治的行動:選挙での意思表示、政治家への要望

- 連帯形成:同じ問題を抱える国民との連携

最も重要なのは、「仕方ない」と諦めることではなく、理不尽な負担増に対して声を上げ続けることです。財務省による国民負担増計画は、私たちが黙っている限り、さらにエスカレートしていくでしょう。

車検制度は国民生活に直結する重要な制度です。その制度が一部の官僚の都合により歪められることを、私たちは決して看過すべきではありません。

この記事は、自動車業界での40年以上の経験と、公開されている政府資料、報道内容をもとに作成されています。記載内容について疑問がある場合は、関連する政府機関や業界団体に直接お問い合わせください。

OBD車検についての解説は過去記事にてご紹介しています。ご参照ください