かつては当たり前だったマニュアル車(MT車)が、今や新車市場では希少な存在となりました。特に軽自動車においては、CVT(自動無段変速機)やAT(オートマチックトランスミッション)の高性能化が進むにつれ、MT車のラインナップは年々縮小しています。しかし、車の挙動をダイレクトに感じたい、自分の意思でギアを選びたいという**「操る楽しさ」**を求めるドライバーにとって、MT車はかけがえのない存在です。

2025年現在、多くのメーカーがMT車の設定を廃止する中でも、**「運転の楽しさ」や「経済性・耐久性」**を真剣に追求し、マニュアル車を残し続けているモデルがまだ存在します。これらは、単に安価なグレードというだけでなく、趣味性や実用性を兼ね備えた貴重な選択肢となっています。

本ガイドでは、自動車の電動化と自動化が進む時代だからこそ光り輝く、2025年に新車で購入可能な軽自動車のMT車に徹底的に焦点を当てます。「MT車はもうないのか…」と諦めていた方へ、今手に入れるべき、その貴重なラインナップと魅力を詳しくご紹介します。あなたのカーライフに「運転する喜び」を取り戻しましょう!

はじめに:オートマ全盛時代に輝く、MT軽自動車の「希少価値」

現代の自動車市場はオートマチックトランスミッション(AT)やCVTが主流となり、特に手軽な軽自動車においては、MT(マニュアルトランスミッション)車の設定は非常に数が限られています。2025年現在、新車で購入できる軽MT車の比率は1%強とされ、まさに「絶滅危惧種」と呼ぶにふさわしい存在となっています。しかし、運転そのものを楽しみたいドライバーや、特定の業務用途で耐久性と操作性を求める層にとって、MT車は今もなお不可欠な存在であり、その希少価値は高まる一方です。

警察庁が発表した運転免許統計によると令和3年度の普通自動車免許取得者の70%以上がAT限定免許という時代にあって、MT車を運転できること自体が一種の「スキル」として認識されるようになってきました。これは単なる懐古趣味ではなく、車を自在に操る技術と知識を持つドライバーとしての証明でもあります。

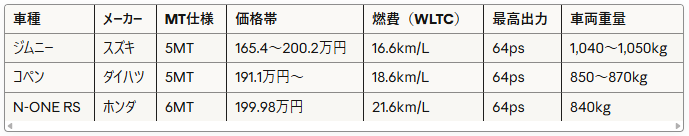

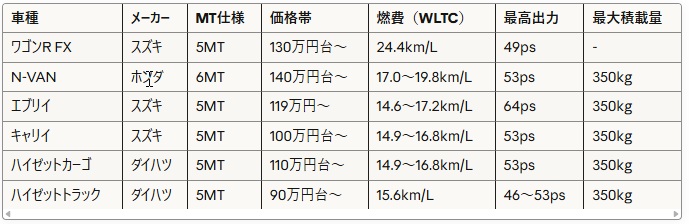

2025年現在、新車で購入可能な軽自動車MT車は、スズキ、ダイハツ、ホンダといったメーカーの一部モデルのみに設定が残されている状況です。OEM提供されている車種を除くと、ホンダのN-ONEとN-VAN、スズキのジムニー・ワゴンR・エブリイ・キャリイ、ダイハツのコペン・ハイゼットカーゴ・ハイゼットトラックの9車種のみという極めて限られた選択肢となっています。これらの貴重なMT車は、実用性、経済性、そして何よりも「自分でクルマを操る楽しさ」を求める根強いファンに支持され続けています。

本記事では、業界関係者の皆様に向け、新車で買える軽自動車MT車の全ラインナップとその魅力を深掘りし、なぜ今、これらのモデルが特定の市場で「必須」とされているのかを解説します。各車種の詳細なスペック、実燃費データ、そして現場での実用性まで、他のサイトでは得られない深い情報をお届けします。

MT車が特定の分野で「必須」とされる理由:実用性と現場の要求

AT車が技術的に進化している現代においても、軽自動車のMT車が特定の領域で根強い支持を受け、時には代替不可能な選択肢となるのには、明確な理由があります。これは、単なる「運転の好み」を超えた、実用性と現場の要求に基づいています。

農作業や悪路走行における絶対的な操作性

軽トラックや軽バンの分野では、MT需要が依然として高い状態にあります。特に農作業や建設現場などの過酷な環境では、MTの直接的な操作感が求められます。

ぬかるみや上り坂での確実な走行

農作業などで遭遇するぬかるんだ道や急な上り坂では、MT車はドライバーがクラッチ操作とアクセルワークを組み合わせることで、タイヤの空転を抑えつつ、最も効率の良いトルクを確実に路面に伝えることができます。これは、AT車やCVT車では難しい、デリケートかつ力強い制御を可能にします。

例えば、雨上がりの畑道でぬかるみにはまりそうになった時、MT車であれば低いギアで半クラッチを使いながら、エンジン回転数を細かくコントロールして脱出することができます。一方、AT車では変速の制御が自動のため、思い通りのトルクを路面に伝えることが困難な場合があります。これは机上の空論ではなく、実際に農業や林業に従事する方々からの切実な声として聞かれる内容です。

荷物積載時の安定した走行

軽トラックのキャリイは、最大積載量350kgの荷物を積んだ際でも、5速MTの軽快な操作と安定した走りで安心して運転できると評価されています。また、エブリイも、荷物を積んだ時の安定した走りを実現するために、ターボエンジンと5速MTの組み合わせが設定されています。

重い荷物を積んだ状態では、車両の重心が変わり、加速や減速、カーブでの挙動が大きく変化します。MT車であれば、ドライバーが荷物の重量や道路状況に応じて適切なギアを選択し、エンジンブレーキを効果的に使用することで、より安全で安定した運転が可能になります。これは、日々重い荷物を運搬する配送業者や農業従事者にとって、単なる便利さではなく「安全性」に直結する重要な要素なのです。

2. 高齢ドライバーのMT限定免許の存在

かつてはMT免許を取得する人が多く、特に高齢者の中にはAT限定免許を持たない、あるいはMT車しか運転できないという需要が存在します。MT車を運転することで、海外でのレンタカー利用や、仕事でMT車を扱う場面でも役立ちます。

1991年のAT限定免許制度導入以前に免許を取得した世代、特に現在60歳以上の方々の多くは、MT免許を持っています。この世代の方々が軽自動車を購入する際、「今さらAT車の運転を覚えるのは不安」という理由でMT車を選択するケースが少なくありません。免許証の条件を理由に、実用的なMT車を求める層にとって、現存する軽MT車は貴重な選択肢であり、特に軽トラックや軽ワゴンといった身近なモデル(例:キャリイ、ワゴンR FX)がその受け皿となっています。

また、地方の高齢者の中には、長年MT車で農作業を行ってきた方も多く、「慣れたMT車の方が安心して運転できる」という声も聞かれます。これは決して時代遅れな選択ではなく、自分の運転技術と経験を最大限に活かすための合理的な判断と言えるでしょう。

3. 耐久性と経済性:業務使用でのメリット

MT車はAT車に比べて部品点数が少ない傾向があるため、新車の車両価格が5万円から10万円程度安くなるケースが多いです。また、構造がシンプルであるため、耐久性に優れ、特に整備環境が限られる場所での業務使用に適しています。

初期コストの優位性

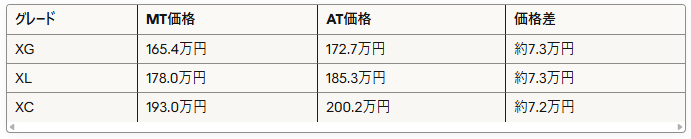

ジムニーの新車の車両本体価格は165万4400円〜200万2000円となっており、グレードによって異なりますが、同じグレードで比較した場合、MT車はAT車よりも約7万円から10万円程度安価に設定されています。配送業者や建設業者など、複数台の車両を保有する事業者にとって、この価格差は無視できない要素です。10台購入すれば70万円から100万円のコスト削減になります。

長期的な耐久性とメンテナンスコスト

ハイゼットトラックやキャリイは、シンプルかつ堅実な作りで、信頼性と耐久性に優れており、長く使える商用車として根強い支持があります。AT車の場合、トルクコンバーターやミッションオイルの交換など、MT車にはないメンテナンスが必要になります。また、AT車の場合、ミッションの故障が発生すると修理費用が高額になることが多いのに対し、MT車はクラッチ交換程度で済むケースが多く、長期的なメンテナンスコストを抑えることができます。

特に地方の整備工場では、複雑なAT機構の修理よりも、シンプルなMT機構の方が対応しやすいという実情もあります。これは、すぐに修理が必要な業務用車両にとって、ダウンタイムを最小限に抑えるという意味で非常に重要な要素です。

2025年版!新車で購入可能な主要軽自動車MT車ラインナップ

現在、新車で購入できる軽自動車MT車は、主にスズキ、ダイハツ、ホンダの3社から供給されており、そのほとんどが5速MTまたは6速MTの設定となっています。ここでは、各メーカーの車種を詳細に紹介し、それぞれの特徴と実用性を深掘りします。

スズキ:多様なMTニーズに応える軽自動車の雄

スズキは「軽自動車の名手」でありながら、ジムニーなどMT志向のモデルを維持しており、小さなクルマに大きな情熱を注ぐ庶民派の頼れる存在です。トヨタ・日産・マツダ・スバル・三菱には、軽トラ及び軽バン以外にMT車はありませんという現状において、スズキは最も多様なMT車ラインナップを誇るメーカーと言えるでしょう。

スズキ ジムニー(5MT)

基本スペックと価格

ジムニーの新車の車両本体価格は165万4400円〜200万2000円で、グレードは「XG」「XL」「XC」の3種類です。5速MT車は全グレードで選択可能で、4速AT車と比較して約7万円程度安価に設定されています。

燃費性能の実態

ジムニーの燃費は全グレードとも5速MT車が16.6km/L、4速AT車が14.3km/Lとなっています(WLTCモード)。実燃費については、実燃費は13.8km/Lと、燃費達成率83.1%という検証結果が報告されています。

ジムニーの特徴として、2022年6月以降のモデルには停車時アイドリングストップシステムが追加されたことで、燃費性能が向上しています。特に市街地走行の多い使用環境では、この機能による恩恵を受けられます。

唯一無二の走破性

ジムニーは、コンパクトなボディに本格的な4WDシステムを搭載した本格軽オフローダーです。5速MT仕様では、力強いターボエンジンと操作感のある5速MTの組み合わせにより、走る楽しさをしっかり味わえます。その高い悪路走破性と唯一無二の存在感は、長年にわたり根強いファンに愛され続けています。

ラダーフレーム構造のボディ、前後リジッドアクスル式のサスペンション、副変速機付き4WDシステムといった本格四駆にふさわしい、タフな構造を堅持しているため、軽自動車としては申し分ない動力性能を誇ります。世界トップレベルの悪路走破性を持つ軽自動車として、他に類を見ない存在です。

スズキ ワゴンR(5MT)

実用性と運転の楽しさを両立

軽ハイトワゴンの定番であるワゴンRには、今でも貴重な5速MT仕様が設定されています。ワゴンRの魅力は何と言っても広い車内。2,450mmという室内長は強敵ひしめく軽ワゴンの中でもナンバーワンです(2018年6月時点)。マニュアルモデルは、燃費や快適装備よりも「自分で動かす楽しさ」を重視するドライバー向けであり、街中から郊外まで、日常の運転と楽しみを両立したい人にぴったりの一台です。

FXグレードに設定されており、実用性と運転の楽しさを両立。2WD・4WDともに選択可能です。CVTはインパネシフトですが、MTはフロアシフトとなっており、より運転に集中できる配置となっています。クラッチが軽く、スムーズな操作感であるため、初心者でも運転しやすい車種として評価されています。

スポーツモデルだけでなく、ワゴンRのような実用車にもきちんとMT仕様を残してくれているあたり、軽自動車界を担わんとするスズキの自負を感じます。スポーティではないものの、キビキビとした軽MTとしての走りは十分に堪能できます。

スズキ エブリイ(5MT)

商用バンの実力派

軽商用バン。JOIN、PC、PAリミテッドなど複数グレードで選択可能。荷物を積んだ時でも安定した走りが可能です。PA ハイルーフ (MT)の新車価格は119万円からと、非常にリーズナブルな価格設定となっています。

エブリイは、荷物を積んだ時の安定した走りを実現するために、ターボエンジンと5速MTの組み合わせが設定されています。広い荷室と使いやすい設計により、配送業務から趣味の道具運搬まで、幅広い用途に対応できます。

スズキ キャリイ(5MT)

農作業・配送業務の頼れる相棒

軽商用トラック。全グレードで設定。農作業や配送業務に活躍。最大積載350kg。キャリイは、シンプルかつ堅実な作りで、信頼性と耐久性に優れており、長く使える商用車として根強い支持があります。

最大積載量350kgの荷物を積んだ際でも、5速MTの軽快な操作と安定した走りで安心して運転できると評価されています。農作業や配送業務における信頼性の高さは、長年の実績が証明しています。

ダイハツ:スポーツと実用の両輪を担う

ダイハツは、軽自動車市場を牽引するスペシャリストとして、趣味性の高いスポーツカーと業務用のトラック/バンでMT車を提供しています。

ダイハツ コペン(5MT)

大人のオープンスポーツ

COPEN Robe(2WD/5MT)の新車価格は1,910,700円(消費税込み)、WLTCモード燃費は18.6km/Lとなっています。軽オープンスポーツ。コンパクトな2シーターオープンカー。GR SPORTを含む全グレードで設定。

コペンは、日常のドライブやワインディングで屋根を開けて走る楽しさを提供する軽オープンスポーツです。特に「GR SPORT」グレードでは、専用チューンのターボエンジンと5速マニュアルを搭載し、軽量ボディならではのダイレクトな反応の良さが魅力です。

約20秒で開閉できる電動ハードトップは閉めると一般的な軽自動車同様の快適性で、開ければ手軽にオープンエアを楽しめます。ハードトップ格納時もトランクに多少の荷物を積むことができる、オープン2シーターらしからぬ利便性も人気の理由でしょう。

ダイハツきってのスポーツモデルだけに、当然MTの設定もアリ。CVT車より車重が約20kgも軽かったり、MT車にのみオプションでフロントスーパーLSDがあったりといった特典は見逃せません。

ダイハツ ハイゼットトラック(5MT)

商用トラックの定番

軽商用トラック。全グレードで設定。シンプルな2名乗りと広い荷台が特徴。農繁スペシャルなどの特殊仕様も設定。ハイゼットトラックMT(2WD/5MT)はWLTCモードで約15.6km/Lと、軽トラックとして十分な低燃費性能を備えています。

ハイゼットトラックは、シンプルかつ堅実な作りで、信頼性と耐久性に優れており、長く使える商用車として根強い支持があります。特に農業や建設業での使用において、その耐久性と信頼性は高く評価されています。

ダイハツ ハイゼットカーゴ(5MT)

積載性No.1の軽バン

軽商用バン。クルーズ、デラックス、スペシャルなど複数グレードで選択可能。ハイゼットカーゴは荷室の長さ・幅・高さのサイズが軽バンの中でNo.1です。広い荷室と使いやすい設計により、快適に仕事をするために、優れた積載性と積み下ろしやすさが追求されています。

また、後部の荷室がデッキになった”デッキバン”のモデルも人気です。これは、濡れた荷物や汚れた道具を積む機会が多い職種において、非常に重宝される仕様となっています。

ホンダ:独自の6速MTでドライビングの歓びを提供

ホンダは「技術屋集団」としてMTへのこだわりを持ち続け、ホンダは唯一、軽自動車で6MTの設定があります。特にN-ONE RSでは、軽自動車として希少な6速MTを採用しています。

ホンダ N-ONE RS(6MT)

軽自動車初の6速MT搭載

N-ONE RS(6MT)の車両本体価格は199万9800円、燃費はWLTCモード21.6km/Lとなっています。FF(前輪駆動)ターボと6速MTという組み合わせは軽自動車初の快挙です。

スペック詳細

全長×全幅×全高:3395mm×1475mm×1545mm、ホイールベース:2520mm、車重:840kg、最高出力:64ps(47kW)/6000pm、最大トルク:104Nm/2600rpmという基本スペックを持ちます。

S660譲りのトランスミッション

N-ONE RSは、軽自動車では極めて珍しいFFターボ+6速マニュアルを搭載し、爽快な加速感と小気味よい走りを実現しています。ミッドシップスポーツのS660からの移植となった6速MTは、S660譲りのクロスレシオ化が施され、ダイレクトな操作感が魅力です。

実燃費の優秀さ

実燃費は20km/L前後で安定しています。エアコン未使用+アイドリングストップ必修、渋滞遭遇もほぼなしの場合、最高は20.8km/Lという報告があります。メータの燃費表示は21.6km/L ×0.95で実燃費同等となりますとのことで、カタログ燃費と実燃費の乖離が少ないことが分かります。

先進安全装備の充実

さらに、電動パーキングブレーキとオートブレーキホールド機能により、坂道発進も安心して操作できるなど、MTの弱点をカバーしています。N-ONEは軽MT車で初の先行車追従式クルーズコントロールと車線維持支援機能を装備しており、長距離ドライブでも疲労を軽減できます。

操る楽しさ

64ps/104Nmだから、アクセルを踏み込んでも速くない。これがいい。6MTだからといって速く走れるわけではない。MTの魅力は、自分が走りたい速度、コーナーの曲率を考えて適切なギヤを選んで走れたときの快感だと評価されています。

ホンダ N-VAN(6MT)

実用性と操作感を両立

N-VANは、助手席側ピラーレス構造によるダブルビッグ大開口が特徴で、荷物の積み降ろしやすさが際立っています。N-VANは商用車にカテゴライズされる軽バンですが、乗用車的な利用も意識されていて、フルフラットにできる室内は車中泊にも向いています。

G、FUNなどのグレードで選択可能。6速MTは、軽量ボディと相性が良く、操作感のあるダイレクトな走りを提供しつつ、WLTCモードで17.0~19.8km/Lという優れた経済性も両立しています。

N-VANには6MTがあるが、商用バンゆえ自然吸気エンジンに組み合わせる燃費指向のギヤ比であるため、N-ONE RSとは異なる性格を持っています。しかし、その実用性の高さから、趣味と仕事の両立を求めるユーザーに高い人気を誇っています。

OEM供給車の存在

上記メーカー以外にも、マツダ(スクラムトラック、スクラムバン)、ニッサン(クリッパートラック、クリッパーバン)、三菱(ミニキャブトラック、ミニキャブバン)、トヨタ(ピクシストラック)、スバル(サンバーワゴン、サンバートラック)からもMT車が販売されていますが、これらは全てスズキまたはダイハツからのOEM供給であり、中身は上記リストの車種と同一です。

注目MT軽自動車の深掘り:趣味性と実用性の両立

軽自動車MT車は、その用途に応じて「趣味性の高いスポーツ系」と「徹底的に実用を追求した商用系」に二分されます。それぞれのカテゴリーで、特に注目すべきモデルを詳しく見ていきましょう。

本格的な走りを追求するスポーツ・オフロードMT車

スズキ ジムニー (5MT):本格オフローダーの真髄

ジムニーは、世界トップレベルの悪路走破性を誇る軽自動車として、唯一無二の存在です。初代は国産四駆黎明期の1970年にデビュー。モデルチェンジしながらも、ラダーフレーム構造のボディ、前後リジッドアクスル式のサスペンション、副変速機付き4WDシステムといった本格四駆にふさわしい、タフな構造を堅持してきた歴史があります。

現行型の進化

2018年7月に登場した現行型JB64も同様、伝統的なメカニズムを維持。そのうえでブレーキLSDトラクションコントロールや先進予防安全技術である「スズキセーフティサポート」といった電子デバイスも積極的に採用され、歴代モデル以上の快適性と安全性を手に入れているのがJB64型の特徴です。

MT車ならではの魅力

MTは「基本のジムニー」である。ジムニーのオリジナルはやっぱりこれだなと痛感されるほど、MT車はジムニーの本質を体現しています。5速MT仕様では、力強いターボエンジンと操作感のある5速MTの組み合わせにより、走る楽しさをしっかり味わえます。

オフロード走行では、低速トルクを活かしながら、岩場や急坂をゆっくりと確実に登っていく感覚は、MT車でしか味わえない醍醐味です。副変速機との組み合わせにより、状況に応じた細かなギア選択が可能となり、まさに「車を操っている」という実感が得られます。

燃費面でも優位性

前述の通り、5速MT車が16.6km/L、4速AT車が14.3km/L(WLTCモード)と、燃費面でもMT車が優位です。オフロード走行が多い使用環境では、この燃費差がさらに顕著になる傾向があります。

ダイハツ コペン (5MT):大人のための軽オープンスポーツ

コペンは、日常のドライブやワインディングで屋根を開けて走る楽しさを提供する軽オープンスポーツです。2014年の2代目デビュー以来、軽自動車唯一のオープンスポーツとして、独自のポジションを確立してきました。

豊富なバリエーション

コペンには、Robe、XPLAY、Cero、GR SPORTという4つのバリエーションが用意されており、それぞれが異なる個性を持っています。全てのモデルで5速MTが選択可能です。

- Robe:オーソドックスなスポーツカースタイル

- XPLAY:SUVテイストを取り入れた個性派

- Cero:クラシカルなデザインが特徴

- GR SPORT:専用チューンが施されたスポーツモデル

GR SPORTの魅力

特に「GR SPORT」グレードでは、専用チューンのターボエンジンと5速マニュアルを搭載し、軽量ボディならではのダイレクトな反応の良さが魅力です。専用サスペンションとボディ補強により、ワインディングでの回頭性と安定性が高められており、純粋に運転を楽しむための設定となっています。

優れた燃費性能

COPEN Robe(2WD/5MT)のWLTCモード燃費は18.6km/Lと、スポーツカーとしては驚異的な数値を記録しています。これは、軽量ボディ(約850kg)と効率的なエンジン、そしてMTの組み合わせによって実現されています。

電動ハードトップの実用性

約20秒で開閉できる電動ハードトップは、信号待ちの間にも操作できる手軽さです。閉めれば一般的な軽自動車同様の快適性で、開ければ手軽にオープンエアを楽しめます。ハードトップ格納時もトランクに多少の荷物を積むことができる、オープン2シーターらしからぬ利便性も人気の理由でしょう。

ホンダ N-ONE RS (6MT):軽自動車の新たな可能性

N-ONE RSは、2020年11月の2代目N-ONEのフルモデルチェンジと同時に登場した、ホンダの意欲作です。軽自動車初のFFターボ+6速MTという組み合わせは、軽自動車の新たな可能性を示しています。

S660の遺伝子を受け継ぐ6MT

ミッドシップスポーツのS660からの移植となった6速MTは、クロスレシオ化が施され、ダイレクトな操作感が魅力です。各ギアの守備範囲が狭いため、頻繁なシフトチェンジが必要となりますが、これがむしろ「車を操る楽しさ」を増幅させています。

実用性を損なわないスポーツ性

N-ONE RSの素晴らしい点は、スポーツ性と実用性を高次元で両立していることです。5ドアの4人乗りレイアウト、広々とした室内空間、十分なラゲッジスペースと、日常使いにおいて何の不便もありません。

先進安全装備の充実

電動パーキングブレーキとオートブレーキホールド機能により、坂道発進も安心して操作できます。さらに、軽MT車で初の先行車追従式クルーズコントロールと車線維持支援機能を装備しており、長距離ドライブでも疲労を軽減できます。これらの装備により、「MT車は疲れる」という従来のイメージを覆しています。

優れた燃費性能

カタログ燃費はWLTCモード21.6km/L、実燃費も20km/L前後で安定しています。これは、6速MTによる高速巡航時の低回転走行と、軽量ボディ(840kg)の恩恵です。エアコン未使用+アイドリングストップ活用で最高20.8km/Lという報告もあり、カタログ燃費と実燃費の乖離が少ないことが分かります。

走りの質感

64ps/104Nmというスペックは、決して速くはありません。しかし、これがいいのです。6MTだからといって速く走れるわけではない。MTの魅力は、自分が走りたい速度、コーナーの曲率を考えて適切なギヤを選んで走れたときの快感にあります。アクセル全開でも法定速度を大きく超えない範囲で楽しめるため、公道でも安心して「攻める」ことができます。

経済性と耐久性を重視した実用MT車

スズキ ワゴンR FX (5MT):日常を楽しむ実用車

軽ハイトワゴンの定番であるワゴンRには、今でも貴重な5速MT仕様が設定されています。ワゴンRの魅力は何と言っても広い車内。2,450mmという室内長は軽ワゴンの中でもトップクラスです。この広さがありながら、MT車を選択できることの価値は非常に高いと言えます。

実用性第一の設計

マニュアルモデルは、燃費や快適装備よりも「自分で動かす楽しさ」を重視するドライバー向けです。スポーツモデルではないものの、キビキビとした軽MTとしての走りは十分に堪能できます。街中から郊外まで、日常の運転と楽しみを両立したい人にぴったりの一台です。

操作性の良さ

クラッチが軽く、スムーズな操作感であるため、初心者でも運転しやすい車種として評価されています。CVTはインパネシフトですが、MTはフロアシフトとなっており、より運転に集中できる配置となっています。シフトレバーのストロークも短く、軽快なシフトチェンジが可能です。

グレード展開

FXグレードに設定されており、2WD・4WDともに選択可能です。4WD仕様は、雪国や悪路走行が多い地域でのニーズに応えています。価格も130万円台からと、MT軽自動車の中では最もリーズナブルな部類に入ります。

燃費性能

ワゴンR FXのMT車(2WD)はWLTCモードで24.4km/Lという優れた燃費性能を誇ります。軽量ボディと自然吸気エンジン、5速MTの組み合わせにより、実燃費でも20km/L前後を維持することが可能です。通勤や買い物といった日常使いにおいて、ランニングコストを抑えられることは大きなメリットです。

ホンダ N-VAN (6MT):仕事も遊びもこなすマルチプレイヤー

N-VANは、2018年7月に登場した軽商用バンですが、その独創的な設計により、商用だけでなく趣味の用途でも高い人気を誇っています。

革新的なセンターピラーレス構造

N-VANの最大の特徴は、助手席側ピラーレス構造によるダブルビッグ大開口です。助手席側のBピラー(センターピラー)を廃止することで、助手席ドアとスライドドアを開けると、巨大な開口部が現れます。この構造により、長尺物の積載や大型家具の搬入が容易になり、商用車としての実用性が飛躍的に向上しています。

車中泊にも最適

フルフラットにできる室内は車中泊にも向いています。後部座席を畳めば、大人2人が余裕で横になれるスペースが確保できます。釣りやキャンプ、サーフィンなど、アウトドアレジャーの相棒として選ぶユーザーも多く、「バンライフ」のベース車両としても注目されています。

6速MTの実力

N-VANの6速MTは、N-ONE RSとは異なり、商用バンゆえ自然吸気エンジンに組み合わせる燃費指向のギヤ比となっています。最高出力は53ps/6200rpm、最大トルクは65Nm/4800rpmと控えめなスペックですが、軽量ボディ(900kg前後)と相まって、必要十分な動力性能を発揮します。

優れた経済性

WLTCモードで17.0~19.8km/Lという燃費性能は、商用バンとしては優秀な数値です。特に、高速道路での巡航では6速の恩恵を受け、低回転・低燃費での走行が可能となります。実燃費でも15~17km/L程度を維持できると報告されています。

グレード展開

G、L、FUNなどのグレードで6MTが選択可能です。特に「+STYLE FUN」グレードは、遊びゴコロを刺激する装備が充実しており、趣味の車としての性格が強調されています。

スズキ エブリイ (5MT):積載力と走行性能の絶妙なバランス

エブリイは、荷物を積んだ時の安定した走りを実現するために、ターボエンジンと5速MTの組み合わせが設定されています。商用バンとして必要な積載力と、MT車ならではの走行性能を両立した、バランスの良い一台です。

ターボエンジンの必要性

軽商用バンの場合、荷物を満載した状態での走行が前提となります。この際、自然吸気エンジンでは力不足を感じる場面が多いため、エブリイではターボエンジンが標準的な選択となっています。最高出力64ps/6000rpm、最大トルク95Nm/3000rpmというスペックは、荷物を積んだ状態でも十分な加速力を提供します。

広い荷室

荷室長は最大2,240mm、荷室幅は1,385mm、荷室高は1,240mmと、軽バンとしては最大級の空間を確保しています。この広さにより、大型の荷物や長尺物の積載が可能となり、配送業務や引越し作業など、様々な用途に対応できます。

グレード展開

JOIN、PC、PAリミテッドなど複数グレードで5速MTが選択可能です。PA ハイルーフ (MT)の新車価格は119万円からと、非常にリーズナブルな価格設定となっています。初期投資を抑えたい個人事業主や、セカンドカーとして商用バンを検討している方にとって、魅力的な選択肢です。

スズキ キャリイ / ダイハツ ハイゼットトラック (5MT):軽トラックの両雄

軽トラック市場において、スズキのキャリイとダイハツのハイゼットトラックは、長年にわたり競い合ってきた両雄です。どちらも全グレードで5速MTが設定されており、農作業や配送業務における信頼性の高さは、長年の実績が証明しています。

最大積載量350kgの実力

最大積載量350kgという数値は、軽トラックの規格上限です。この重量を積んだ状態でも、5速MTの軽快な操作と安定した走りで安心して運転できます。特に、上り坂や悪路での走行では、MT車の強みが発揮されます。

耐久性と信頼性

キャリイもハイゼットトラックも、シンプルかつ堅実な作りで、信頼性と耐久性に優れています。複雑な電子制御を排し、機械的な信頼性を重視した設計により、10年・20年と長く使い続けることができます。実際、地方の農村部では、20年以上前のキャリイやハイゼットが現役で活躍している姿を見ることができます。

農繁スペシャルなど特殊仕様

ハイゼットトラックには「農繁スペシャル」という特別仕様車が設定されています。これは、農作業に特化した装備を持つモデルで、泥や水に強い仕様となっています。また、PTOシャフトを装着できるモデルもあり、農機具との連携が可能です。

燃費性能

ハイゼットトラックMT(2WD/5MT)はWLTCモードで約15.6km/Lと、軽トラックとして十分な低燃費性能を備えています。実燃費でも13~14km/L程度を維持できると報告されており、商用車としてのランニングコストを抑えることができます。

MT車がもたらす普遍的な魅力と経済的メリット

AT車が技術的に高度になるほど、MT車が持つ根源的な魅力が際立ちます。業界関係者は、これらのメリットを理解することで、MT車の需要がなぜ消えないのかを把握できます。

運転の楽しさ(ドライビングプレジャー)

MT車は、アクセル、ブレーキに加え、クラッチ操作とギア操作が必要なため、AT車よりも運転が大変だとされますが、その分、クラッチ操作とシフトフィールの魅力を味わえる「ドライバー志向」の仕様です。

ダイレクトなコントロール感

自分の意思でギアを選び、エンジンの回転数を制御するダイレクトな操作感は、AT車では得られない運転の歓びを提供します。カーブの手前でシフトダウンし、エンジンブレーキを効かせながら減速。そして、立ち上がりでアクセルを踏み込み、次のギアへとシフトアップしていく。この一連の動作は、まさに「車を操っている」という実感を与えてくれます。

ヒール&トゥの技術

上級テクニックとして、ヒール&トゥがあります。これは、ブレーキを踏みながらアクセルを煽り、シフトダウン時のエンジン回転数を合わせる技術です。この技術を使うことで、スムーズかつ速いコーナリングが可能となり、車との一体感をさらに高めることができます。MT車でしか味わえない、まさに職人的な運転技術です。

運転への集中力向上

MT車を運転していると、AT車に比べて運転への集中力が高まります。常に次のギアを考え、エンジン音に耳を傾け、路面状況を感じ取る。この緊張感が、逆に運転の楽しさを生み出し、安全運転にもつながります。眠気防止にも効果的だという声も聞かれます。

経済的なメリット

車両価格と燃費において、MT車は今なお経済的な優位性を保っています。

車両価格の優位性

一般的に、MT車はAT車に比べて部品点数が少ないため、新車の車両価格が5万円から10万円程度安く設定されています。これは、トルクコンバーターや複雑な変速機構が不要なためです。

具体的な価格差の例:

- ジムニー:約7万円の差

- N-ONE RS:MT設定のみのため比較不可

- キャリイ:約8万円の差

配送業者や建設業者など、複数台の車両を保有する事業者にとって、この価格差は無視できません。10台購入すれば70万円から100万円のコスト削減になります。この差額で、予備パーツの購入や、もう1台の車両導入が可能になるケースもあります。

燃費効率の高さ

MT車は、ドライバーがエンジンの回転数を状況に応じてコントロールしやすいため、燃費を意識した走行がしやすいというメリットがあります。例えば、下り坂ではエンジンブレーキを効果的に使い、余計な燃料消費を抑えることができます。

各車種の燃費性能:

- ジムニー(5MT):16.6km/L(WLTC)

- N-ONE RS(6MT):21.6km/L(WLTC)

- ワゴンR FX(5MT):24.4km/L(WLTC)

- ハイゼットトラック(5MT):15.6km/L(WLTC)

これらの数値は、同等のAT車と比較して、概ね10~15%程度優れています。年間走行距離が多い業務使用の場合、この差は燃料費として大きな金額になります。

メンテナンスコストの低さ

MT車の構造はAT車に比べてシンプルであるため、故障が少なく、修理が必要な場合でも費用を抑えられる傾向があります。

AT車の主な故障とコスト:

- トルクコンバーター故障:15万円~30万円

- ミッション本体の故障:20万円~50万円

- ATF(オートマチックトランスミッションフルード)交換:1.5万円~3万円(定期的に必要)

MT車の主な故障とコスト:

- クラッチ交換:5万円~10万円

- ミッションオイル交換:5千円~1万円(交換頻度も少ない)

長期的に見ると、MT車のメンテナンスコストはAT車の半分程度に抑えられるケースが多いのです。

防犯性の向上

意外なメリットとして、MT車は盗難のリスクが低いという点があります。現代の若者の多くはAT限定免許であるため、MT車を運転できない盗難犯も増えています。実際、警察の統計でも、MT車の盗難率はAT車に比べて低いという傾向が見られます。

雪道や悪路での優位性

MT車は、雪道や悪路での走行において、AT車よりも優れた制御性を発揮します。

微妙なトルクコントロール

雪道や氷上では、タイヤのグリップが極めて限られています。この状況下で、AT車は自動的にギアチェンジを行うため、急激なトルク変動が発生し、タイヤが空転しやすくなります。一方、MT車であれば、ドライバーが半クラッチを使い、微妙なトルクコントロールを行うことで、タイヤの空転を最小限に抑えることができます。

エンジンブレーキの効果的な使用

雪道の下り坂では、ブレーキを多用するとタイヤがロックし、スリップの原因となります。MT車であれば、低いギアを選択し、エンジンブレーキを効果的に使用することで、安全に減速できます。この技術は、特に山間部や降雪地域での運転において、非常に重要です。

世界中で運転できる汎用性

日本ではAT車が主流ですが、世界的に見るとMT車の比率は依然として高く、特にヨーロッパや発展途上国ではMT車が主流です。MT免許を持ち、MT車を運転できることは、海外でのレンタカー利用や、仕事での海外赴任の際に大きなアドバンテージとなります。

レンタカー料金の差

ヨーロッパでは、MT車のレンタカー料金はAT車の半額程度であることが一般的です。長期滞在の場合、この差は数万円にもなります。

MT車を選ぶ際の注意点と対策

MT車には多くの魅力がありますが、購入を検討する際には、いくつかの注意点も理解しておく必要があります。

リセールバリューの問題

MT車は、中古車市場において需要が限られるため、AT車に比べてリセールバリュー(再販価値)が低くなる傾向があります。ただし、ジムニーやコペンなどの趣味性の高い車種は例外で、むしろMT車の方が高値で取引されるケースもあります。

対策

長期保有を前提とすれば、リセールバリューの問題は気にする必要がありません。10年以上乗り続けるつもりで購入すれば、新車価格の安さとメンテナンスコストの低さにより、トータルコストではMT車の方が有利になります。

渋滞時の疲労

都市部の渋滞では、頻繁なクラッチ操作が必要となり、AT車に比べて疲労しやすいという欠点があります。特に、左足(クラッチペダルを操作する足)の疲労は、長時間の渋滞では無視できません。

対策

N-ONE RSのように、先行車追従式クルーズコントロールを装備したMT車であれば、高速道路での渋滞時の疲労を軽減できます。また、通勤ルートを見直し、渋滞を避けるルートを選択することも有効です。

同乗者への配慮

MT車は、運転が粗いとギアチェンジ時のショックが大きく、同乗者が不快に感じることがあります。特に、坂道発進での後退や、シフトチェンジ時のガクガクした動きは、車酔いの原因にもなります。

対策

スムーズなクラッチ操作とシフトチェンジの技術を磨くことが最も重要です。特に、回転数を合わせたシフトチェンジ(rev matching)の技術を習得すれば、同乗者はAT車との違いをほとんど感じません。

駐車場での制約

一部の機械式駐車場では、MT車の利用が制限されている場合があります。これは、駐車場の機械がAT車を前提とした設計になっているためです。

対策

自宅の駐車場や、よく利用する駐車場が機械式の場合、事前に確認しておくことが重要です。また、平面駐車場を選択することで、この問題は回避できます。

MT車の未来:電動化時代における展望

自動車業界全体が電動化へと舵を切る中、MT車の未来はどうなるのでしょうか。

EV時代におけるMTの可能性

電気自動車(EV)は、基本的にシングルスピードの変速機を採用しており、従来の意味でのMTは存在しません。しかし、一部のメーカーは、EVにおいてもドライバーの操作感を重視し、疑似的なMT体験を提供しようとしています。

トヨタの「マニュアルモード」

トヨタは、EVにおいてもマニュアル操作の感覚を再現する技術を開発中であると報じられています。シフトレバーとクラッチペダルを装備し、ギアチェンジの操作に応じてモーターの出力特性を変化させることで、MT車のような操作感を実現しようというものです。

ヒョンデの「N e-shift」

韓国のヒョンデ(現代自動車)も、EVスポーツカーにおいて疑似MTシステムを開発しています。実際には変速していないものの、ドライバーの操作に応じてモーターの出力を制御し、MT車のような加速感とサウンドを再現します。

軽自動車のEV化とMTの行方

日本政府は、2035年までに新車販売の全てを電動車にするという目標を掲げています。この流れの中で、軽自動車もEV化が進むことは避けられません。

当面は内燃機関MT車が継続

しかし、軽自動車のEV化には、バッテリーコストや航続距離の問題があり、特に商用軽トラック・軽バンの分野では、内燃機関が当面は主流であり続けると予想されます。そのため、キャリイ、ハイゼットトラック、エブリイ、ハイゼットカーゴといった商用車のMT仕様は、2030年代前半まで継続される可能性が高いと考えられます。

趣味性の高いMT車の存続

ジムニー、コペン、N-ONE RSといった趣味性の高いMT車については、愛好家の強い要望により、より長期間にわたって存続する可能性があります。これらの車種は、単なる移動手段ではなく、「運転を楽しむ」ことそのものが目的であるため、EVとは異なる価値を提供し続けるでしょう。

合成燃料(e-fuel)という新たな可能性

カーボンニュートラルを実現しながら内燃機関を維持する方法として、合成燃料(e-fuel)が注目されています。合成燃料は、再生可能エネルギーを使って製造される燃料で、既存のエンジンをそのまま使用できるという利点があります。

欧州では、2035年以降も合成燃料を使用する内燃機関車の販売を認める方針が示されており、日本でも同様の動きが出てくる可能性があります。これが実現すれば、MT車を含む内燃機関車は、環境性能を保ちながら存続できることになります。

クラシックカーとしての価値

将来的にMT車の新車販売が終了したとしても、既存のMT車はクラシックカーとしての価値を持ち続けるでしょう。実際、海外ではMT車の中古車価格が高騰している例も見られます。

特に、現在販売されている軽MT車の中でも、ジムニー、コペン、N-ONE RSといったモデルは、将来的にコレクターズアイテムとしての価値を持つ可能性があります。「最後の軽MT車」として、歴史的な意義を持つ存在になるかもしれません。

MT車初心者へのアドバイス:上達のためのポイント

これからMT車を始める方、あるいはMT車の購入を検討している方のために、上達のためのポイントをいくつか紹介します。

基本操作の習得

クラッチの「遊び」と「つながる点」を理解する

クラッチペダルには「遊び」と呼ばれる部分があり、この範囲ではクラッチは切れたままです。ペダルを少しずつ上げていくと、「つながる点」(ミートポイント)があり、ここからクラッチがつながり始めます。このミートポイントを正確に把握することが、スムーズな発進の第一歩です。

半クラッチの使い方

半クラッチとは、クラッチが完全につながっていない状態のことです。発進時や低速走行時には、この半クラッチを使うことで、スムーズな加速が可能になります。ただし、長時間の半クラッチはクラッチの摩耗を早めるため、必要最小限にとどめることが重要です。

エンストを恐れない

MT車初心者が最も恐れるのがエンストです。しかし、エンストは誰もが経験するものであり、恥ずかしがる必要はありません。むしろ、エンストを繰り返すことで、クラッチとアクセルのバランス感覚が身につきます。最初は人通りの少ない場所で練習し、徐々に慣れていきましょう。

坂道発進のコツ

坂道発進は、MT車初心者にとって最大の難関の一つです。

サイドブレーキを使う方法

- ブレーキとクラッチを踏んだ状態で停車

- サイドブレーキを引く

- 1速にギアを入れる

- クラッチをミートポイントまで上げる

- アクセルを少し踏み込む

- クラッチがつながり始めたら、サイドブレーキを解除

- クラッチを完全につなぎ、アクセルを踏み込む

この方法であれば、車が後退することなく、確実に発進できます。

ヒールアンドトゥは上級者向け

右足のかかとでブレーキを踏みながら、つま先でアクセルを操作するヒールアンドトゥという技術もありますが、これは上級者向けです。まずは基本的な坂道発進を確実にマスターすることを優先しましょう。

ギアチェンジのタイミング

エンジン音を聞く

ギアチェンジのタイミングは、タコメーター(回転計)を見るよりも、エンジン音を聞いて判断する方が自然です。エンジンの回転数が上がり、「そろそろシフトアップした方が良さそうだな」と感じたタイミングが、最適なシフトチェンジのタイミングです。

各ギアの守備範囲

一般的な5速MT車の場合:

- 1速:発進~時速15km程度

- 2速:時速10~30km程度

- 3速:時速25~50km程度

- 4速:時速40~70km程度

- 5速:時速50km以上

この守備範囲はあくまで目安ですが、慣れないうちはこれを参考にすると良いでしょう。

エンジンブレーキの活用

MT車の大きな利点の一つが、エンジンブレーキを効果的に使えることです。

長い下り坂での使用

長い下り坂では、ブレーキペダルを踏み続けるとブレーキが過熱し、効きが悪くなる「フェード現象」が発生する可能性があります。これを防ぐために、低いギア(3速や4速)を選択し、エンジンブレーキを併用しましょう。

燃費向上にも貢献

減速時にエンジンブレーキを使うことで、燃料カット(フューエルカット)が働き、燃費向上にもつながります。信号で停車する際など、早めにアクセルを離し、エンジンブレーキで減速する習慣をつけましょう。

クラッチの寿命を延ばすコツ

不必要な半クラッチを避ける

信号待ちなどの停車時は、ニュートラルにしてクラッチペダルから足を離しましょう。1速に入れたままクラッチを踏み続けると、レリーズベアリングに負担がかかり、寿命を縮めます。

急発進・急加速を避ける

急発進や急加速は、クラッチに大きな負担をかけます。特に、クラッチをつなぐ際にアクセルを踏み込みすぎると、クラッチ板が急激に摩耗します。スムーズで丁寧な操作を心がけましょう。

適切なギアを選択

高いギアで低速走行を続けると、エンジンに負担がかかるだけでなく、クラッチにも負担がかかります。速度に応じた適切なギアを選択することが、クラッチの寿命を延ばすことにつながります。

MT車コミュニティとイベント:仲間と楽しむ文化

MT車を所有することは、単に車を持つこと以上の意味があります。MT車愛好家のコミュニティに参加することで、運転の楽しさをさらに深めることができます。

オンラインコミュニティ

SNSでのつながり

TwitterやInstagramでは、「#MT車」「#マニュアル車」といったハッシュタグで、多くのMT車愛好家が情報交換をしています。自分の愛車の写真を投稿したり、運転のコツを共有したりと、活発な交流が行われています。

専門フォーラム

車種別の専門フォーラムも多数存在します。例えば、ジムニーやコペンのオーナーズクラブは、全国各地に支部があり、定期的にオフ会やツーリングを開催しています。

MT車限定のイベント

ジムニーミーティング

全国各地で開催されるジムニーミーティングは、数百台のジムニーが集まる大規模イベントです。オフロード走行体験や、カスタムパーツの展示、オーナー同士の交流など、ジムニー愛好家にとっては見逃せないイベントです。

軽スポーツカーミーティング

コペンやS660(生産終了)、カプチーノ(中古車)といった軽スポーツカーが集まるイベントも定期的に開催されています。同じ趣味を持つ仲間と出会い、情報交換できる貴重な機会です。

サーキット走行会

初心者向け走行会

全国のサーキットでは、初心者向けのMT車走行会が開催されています。インストラクターの指導を受けながら、安全にサーキット走行を楽しむことができます。公道では味わえない、限界走行の楽しさを体験できます。

ジムカーナ競技

ジムカーナは、パイロンで作られたコースを走行し、タイムを競う競技です。MT車の操作技術を磨くには最適なモータースポーツで、N-ONE RSやコペンで参加する愛好家も多くいます。

MT車の文化を次世代へ

若者へのMT車体験会

一部の自動車教習所や自動車メーカーでは、若者を対象としたMT車体験会を開催しています。AT限定免許が主流となる中、MT車の楽しさを知ってもらい、次世代にこの文化を継承していく取り組みです。

MT車の価値を発信

MT車愛好家として、その魅力や価値をSNSやブログで発信することも、文化の継承につながります。「MT車は難しい」というイメージを払拭し、「MT車は楽しい」というポジティブなメッセージを伝えていくことが重要です。

まとめ:電動化時代における軽MT車の未来と、今選ぶべき理由

軽自動車のMT車は、電動化や自動運転の流れの中で、今後も車種が減少していく傾向にあると予想されます。2025年現在、新車で購入できる軽MT車は、わずか9車種(OEMを除く)まで減少しており、まさに「絶滅危惧種」と呼ぶにふさわしい状況です。

しかし、運転そのものの楽しさを求めるマニア層、そして農作業や配送業務といった耐久性と操作性が不可欠な現場からの根強い支持がある限り、ジムニーやコペンといった趣味性の高いモデルや、キャリイ、ハイゼットといった商用軽の一部モデルでは、MT設定が継続されることが期待されます。

なぜ「今」MT車を選ぶべきなのか

1. 新車で買える最後のチャンスかもしれない

自動車業界全体の電動化の流れを考えると、内燃機関のMT車を新車で購入できる期間は、あと5~10年程度かもしれません。特に、趣味性の高いモデル(ジムニー、コペン、N-ONE RS)は、生産終了後にプレミア価格がつく可能性が高く、今が最も手に入れやすいタイミングと言えます。

2. 運転技術の向上という一生の財産

MT車を運転できるということは、単なる技能ではなく、一生の財産です。車を自在に操る技術は、どんな車に乗っても活かせますし、緊急時の対応力も向上します。また、海外でも通用する技術であり、グローバルな視点からも価値があります。

3. 経済的な合理性

新車価格の安さ、燃費の良さ、メンテナンスコストの低さと、経済的なメリットは明白です。特に、長期保有を前提とする場合、トータルコストではMT車が圧倒的に有利です。

4. 唯一無二の体験価値

MT車でしか味わえない「車を操る喜び」は、どんなに高性能なAT車でも代替できません。シフトレバーを操り、クラッチをつなぎ、エンジンと対話しながら走る体験は、まさにプライスレスです。

各ユーザータイプ別のおすすめ車種

運転を純粋に楽しみたい方

- 第1位:ホンダ N-ONE RS(6MT) – 軽自動車初の6速MT、日常使いと走りの楽しさを高次元で両立

- 第2位:ダイハツ コペン(5MT) – オープンエアの爽快感、週末のドライブに最適

- 第3位:スズキ ジムニー(5MT) – 本格オフローダー、アウトドア派に最適

仕事で使いたい方(農業・配送業など)

- 第1位:スズキ キャリイ(5MT) – 最大積載350kg、信頼性の高さが魅力

- 第2位:ダイハツ ハイゼットトラック(5MT) – 同じく信頼性の高さで定評

- 第3位:スズキ エブリイ(5MT) – バンタイプ、広い荷室が必要な方に

日常使いで経済性を重視する方

- 第1位:スズキ ワゴンR FX(5MT) – 燃費24.4km/L、130万円台から購入可能

- 第2位:ホンダ N-VAN(6MT) – 実用性と趣味性を両立、車中泊にも対応

初めてMT車に挑戦する方

- 第1位:スズキ ワゴンR FX(5MT) – クラッチが軽く、操作しやすい

- 第2位:ホンダ N-ONE RS(6MT) – 電動パーキングブレーキで坂道発進も安心

最後に:MT車を選ぶことの意味

2025年現在、新車で買える軽MT車は、ただの懐古趣味ではなく、最高の効率と操作性を実現するための現実的な手段であり、特に現場で働く方々にとって、その信頼性は揺るぎません。

また、趣味としてMT車を選ぶことは、効率や便利さだけを追求する現代社会において、「人間が主体的に機械を操る」という本来の関係性を取り戻す行為でもあります。AIや自動化が進む時代だからこそ、自分の手と足で車を操る体験は、より貴重なものとなっていくでしょう。

これらの貴重なMT車を積極的に選択することは、運転の歓びを日常に取り入れ、経済的な合理性を追求する、賢明な選択と言えるでしょう。そして、次世代にMT車の文化を継承していくという、文化的な意義もあります。

もし、あなたがMT車に少しでも興味を持っているなら、まずは試乗してみることをお勧めします。多くのディーラーで試乗車が用意されていますし、レンタカーでMT車を借りることもできます。実際にMT車を運転してみれば、その魅力は言葉では伝えきれないものだと実感できるはずです。

最後に、もう一度強調したいのは、MT車を新車で購入できる時間は、もう残り少ないということです。「いつか乗りたい」と思っているなら、その「いつか」は今かもしれません。

現在の軽MT車のラインナップは、まるで「絶滅危惧種を守る特別な保護区」のようです。 大半のAT車が広大な平野を占める中で、この保護区には、過酷な山道(ジムニー)や、狭い畑(キャリイ)、そして純粋に走る喜び(N-ONE RS、コペン)を求める、強く個性的な種だけが生き残ることを許されているのです。

この保護区が永遠に続く保証はありません。しかし、今この瞬間、私たちはまだこの貴重な存在を手に入れることができます。そして、その選択は、単に車を買うということ以上の意味を持つのです。それは、運転する喜びを守り、次の世代に伝えていくという、文化的な使命でもあるのです。

2025年、軽MT車を選ぶということ。それは、過去への郷愁ではなく、運転の本質を追求する、未来への意志表示なのです。

補足資料:全軽MT車スペック一覧表

趣味性重視モデル

実用性重視モデル

※価格は2025年時点の目安です。グレードや装備により変動します。 ※燃費はWLTCモードの数値で、実燃費とは異なります。

この記事が、あなたのMT車選びの一助となり、そして運転する喜びを再発見するきっかけになれば幸いです。ハンドルを握り、シフトレバーに手をかけ、クラッチを踏み込む。その瞬間から、あなたと車との新しい対話が始まります。