必ず読んでください!:この危機に立ち向かう覚悟-選挙にいこう!!

私は自動車業界に30年以上身を置き、この業界の栄枯盛衰を見つめ続けてきました。しかし今、私たちが直面している状況は、これまでの経験をはるかに凌駕する前代未聞の危機です。

2025年4月2日、トランプ米大統領は日本を含む輸入自動車に対して25%の関税を発動しました。そして今、さらなる関税引き上げが現実味を帯びています。乗用車に27.5%、トラックには最大50%の追加関税が課せられる可能性が報じられており、既存関税と合わせると実質50%を超える高関税となる可能性があります。

この状況に対し、私は一人の業界人として、そして日本の将来を憂う国民として、緊急に声を上げなければならないと強く感じています。なぜなら、政府与党の認識の甘さと対応の遅れが、この危機をさらに深刻化させているからです。

与党の責任は重大 – 認識の甘さが招いた危機

1-1 トランプ政権への楽観的見通しの誤算

石破茂政権は、トランプ政権発足後も「日米同盟の重要性」を強調し続けていました。しかし、現実は全く異なりました。トランプ大統領は就任直後から、日本を名指しで「不公平な貿易相手」と批判し続けています。

与党は「アメリカファースト」政策の本質を理解していませんでした。これは単なる保護主義政策ではなく、米国の製造業復活を目指す極めて戦略的な経済政策なのです。日本の自動車産業は、この政策の最大のターゲットとなることは明白でした。

にもかかわらず、政府の対応は後手後手に回りました。関税発動の可能性が指摘されていた2024年末から2025年初頭にかけて、政府は有効な対策を講じることなく、「日米関係の重要性」という抽象的な言葉で済ませてしまいました。

1-2 危機管理能力の欠如

4月2日の関税発動後も、政府の対応は遅すぎました。「関税撤廃を求める」という基本方針は正しいものの、具体的な交渉戦略や業界支援策が不十分でした。

特に深刻なのは、関税影響の試算と対策の遅れです。トヨタ自動車は4-5月だけで1800億円の減益、ホンダは今期6500億円の減益を見込んでいます。これほど大規模な経済損失が発生しているにもかかわらず、政府の支援策は限定的でした。

与党は「国益を守り抜く」と口では言いながら、実際の行動は伴っていません。このような危機管理能力の欠如こそが、日本の自動車産業を窮地に追い込んでいるのです。

自動車下請け産業への甚大な影響 – 危機の連鎖が始まった

日本の自動車産業は、大手メーカーを頂点とする巨大なピラミッド構造を形成しています。そして今回の関税措置は、このピラミッドの基盤を根底から揺るがしています。

部品メーカーの苦境

自動車部品メーカーは、既に深刻な影響を受けています。大手メーカーからのコスト削減圧力が激化し、従来の利益率では事業継続が困難になっています。特に、アメリカ向け輸出比率の高い部品メーカーでは、売上減少と利益圧迫のダブルパンチに見舞われています。

中小の部品メーカーでは、すでに人員削減の検討が始まっています。関税が長期化すれば、部品供給網の再編は避けられません。これは単なる企業の問題ではなく、地域経済全体に波及する深刻な社会問題です。

雇用への直撃弾

自動車産業に従事する労働者は、直接雇用だけで約100万人、関連産業を含めると約550万人に達します。関税による売上減少は、必然的に雇用削減圧力を生み出します。

特に深刻なのは、自動車産業が集積する地域です。愛知県、静岡県、群馬県などでは、自動車関連企業が地域経済の中核を担っています。これらの地域で雇用問題が発生すれば、地域経済全体が危機に陥る可能性があります。

技術開発への影響

長期的に最も深刻なのは、技術開発投資の削減です。関税による利益圧迫は、各社の研究開発費削減を招きます。電動化、自動運転といった次世代技術の開発競争で日本が遅れをとれば、将来の競争力確保は困難になります。

政府は「2030年代半ばにガソリン車販売を終了する」という目標を掲げていますが、関税による利益圧迫が続けば、この目標達成は極めて困難になるでしょう。

本日参議院選挙突入 – 民主主義の正念場

本日(7月3日)、参議院選挙が正式にスタートしました。この選挙は、単なる政治的イベントではありません。日本の将来を左右する極めて重要な民主的プロセスです。

経済政策の選択

今回の参院選では、トランプ関税への対応策が重要な争点となります。与党は「外交努力による関税撤廃」を主張していますが、具体的な戦略は不明確です。一方、野党各党は業界支援策や雇用対策を提案していますが、その実現可能性には疑問もあります。

有権者は、各党の政策を冷静に評価し、最も実効性の高い対策を提案している政党を選択する必要があります。これは単なる政党選択ではなく、日本経済の将来を決定する重要な判断なのです。

長期的視点の重要性

トランプ関税問題は、短期的な対症療法では解決できません。アメリカの保護主義政策は構造的なものであり、政権交代後も継続する可能性が高いのです。

そのため、今回の選挙では「関税撤廃交渉」だけでなく、「ポスト・アメリカ戦略」も重要な視点となります。アジア太平洋地域での経済連携強化、新興国市場への展開加速など、米国依存からの脱却を目指す長期戦略が必要です。

産業政策の転換点

この危機は、日本の産業政策を根本的に見直す機会でもあります。自動車産業一辺倒の経済構造から、より多様で強靭な産業構造への転換が急務です。

次世代技術への投資促進、新産業の育成、労働力の再配置など、抜本的な構造改革が必要です。有権者は、こうした長期的視点を持った政策を提案する政党を見極める必要があります。

なぜ日本人は選挙に興味がないのか – 民主主義の危機

日本の選挙投票率の低さは、国際的に見ても深刻な問題です。特に若年層の投票率は極めて低く、民主主義の基盤が脆弱化しています。

政治への不信と諦め

多くの日本人が選挙に興味を示さない最大の理由は、「政治への不信」です。長年にわたる政治スキャンダル、公約違反、既得権益との癒着などが、国民の政治離れを加速させています。

「どの政党に投票しても変わらない」という諦めの感情が、投票行動を阻害しています。しかし、この諦めこそが、政治の質を低下させ、危機対応能力を損なっている根本原因なのです。

経済的余裕の錯覚

戦後復興と高度経済成長を経験した日本人は、「政治に関心を持たなくても生活は安定する」という錯覚を抱いています。しかし、今回のトランプ関税問題が示すように、政治的判断の誤りは直接的に経済生活に影響を与えます。

グローバル化が進んだ現代において、政治と経済は不可分です。政治への無関心は、経済的な不利益を招く危険性があることを、多くの国民が理解していません。

メディア報道の問題

日本のメディアは、政治報道において「対立の構図」や「スキャンダル」に偏重しがちです。政策の具体的内容や実現可能性についての詳細な分析が不足しており、有権者が適切な判断を下すための情報が提供されていません。

特に、経済政策や外交政策のような専門性の高い分野では、表面的な報道にとどまることが多く、有権者の理解促進に寄与していません。

教育制度の課題

日本の教育制度では、政治や経済に関する実践的な教育が不足しています。「政治の話をするのは良くない」という文化的背景もあり、若者が政治に関心を持つ機会が限られています。

主権者教育の充実が急務ですが、現在の取り組みは十分とは言えません。民主主義の価値と重要性を理解し、積極的に政治参加する市民を育成する教育改革が必要です。

各国と日本の投票率格差 – 国際比較で見る民主主義の現状

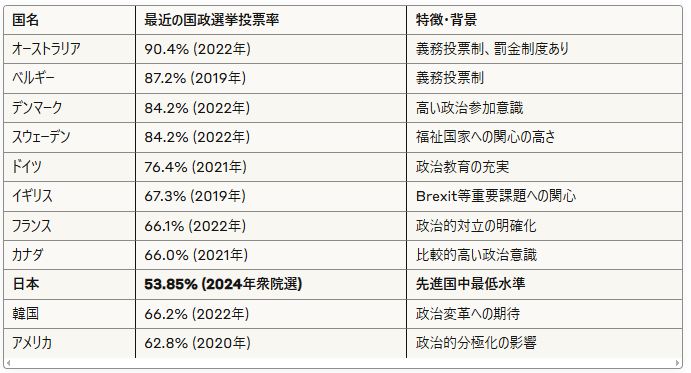

4-1 主要国の投票率比較表

参考資料作成AI-1

参考資料作成AI-2

※上記はOECD加盟国を中心に、近年(主に2019年~2023年頃)に行われた国政選挙の投票率データに基づいています。選挙の種類や集計方法、時期により数値は変動する可能性があります。

日本の深刻な現状

上記の表が示すように、日本の投票率は先進国の中で最低水準にあります。特に深刻なのは、若年層の投票率です。2024年衆院選での10代の投票率は39.43%、20代は34.62%と、他の先進国と比較して著しく低い水準です。

この表を見ると、日本の投票率が主要な民主主義国と比較して、中盤より下位に位置していることが一目瞭然です。特に、投票が義務化されているオーストラリアやベルギー、トルコのような国が高いのは当然ですが、義務化されていないスウェーデンやデンマーク、ニュージーランドといった国々も80%を超える高い投票率を誇っています。

日本は、衆議院選挙、参議院選挙ともに50%台前半から半ばを推移しており、多くの国が70%前後、あるいはそれ以上の投票率を維持している中で、その低さが際立っています。

投票率の低さがもたらす影響

投票率の低さは、以下のような影響をもたらす可能性があります。

- 民意の偏り: 一部の層の声が過剰に反映され、特定の世代やグループの意見が政治に届きにくくなる可能性があります。

- 政治の停滞: 多くの国民の支持を得ていない政治家や政策が選ばれることで、社会全体としての活力が失われるリスクがあります。

- 民主主義の形骸化: 投票という最も基本的な市民の権利が行使されないことは、民主主義そのものの活力を低下させることにつながります。

高投票率国の成功要因

義務投票制の効果 オーストラリアやベルギーなど、義務投票制を採用している国では90%近い高投票率を維持しています。これらの国では、正当な理由なく投票しない場合に罰金が科せられるため、投票が習慣化されています。

政治教育の充実 ドイツや北欧諸国では、学校教育における政治教育が充実しています。生徒は政治制度や政策について具体的に学び、模擬選挙なども体験します。これにより、若年層の政治参加意識が高まっています。

政治的対立の明確化 政治的選択肢が明確で、政党間の政策差が鮮明な国では、有権者の関心が高まります。フランスやイギリスなどでは、重要な政治課題について活発な議論が行われ、投票の意義が理解されています。

日本が学ぶべき教訓

日本の低投票率を改善するためには、制度改革と意識改革の両面からのアプローチが必要です。義務投票制の導入検討、政治教育の充実、政党間の政策論争の活性化など、多角的な取り組みが求められます。

特に、今回のトランプ関税問題のような具体的な経済課題について、各政党が明確な対策を示し、有権者が選択できる環境を整備することが重要です。

選挙に行きましょう – 今こそ民主主義の力を

あなたの一票が日本の未来を決める

この参院選は、単なる政治イベントではありません。トランプ関税という現実的な脅威に対し、日本がどのような対応を取るかを決定する重要な選択です。あなたの一票が、自動車産業の未来、雇用の安定、日本経済の方向性を左右します。

政策を見極める重要性

各政党の政策を冷静に比較検討してください。表面的なスローガンではなく、具体的な政策内容と実現可能性を評価することが重要です。

関税対策について

- 外交交渉の具体的戦略

- 業界支援策の内容と規模

- 雇用対策の実効性

- 長期的な産業政策ビジョン

経済政策について

- 米国依存からの脱却戦略

- 新産業育成への取り組み

- 技術開発投資の促進策

- 地域経済の活性化方針

若年層への特別なメッセージ

特に若い世代の皆さんに訴えたいのは、この選挙があなたたちの将来に直結しているということです。トランプ関税の影響は今後数年、場合によっては数十年にわたって続く可能性があります。

就職活動への影響、キャリア形成への影響、生活水準への影響など、すべてが政治的判断と密接に関係しています。「政治は難しい」「関係ない」と考えるのではなく、自分自身の問題として捉えてください。

情報収集の重要性

投票前に、必ず各候補者・政党の政策を確認してください。公約集、政策説明会、候補者討論会など、様々な情報源を活用し、多角的な視点から判断することが重要です。

特に、以下の点に注目してください:

- トランプ関税への具体的対策

- 自動車産業支援の詳細

- 雇用対策の実効性

- 長期的な経済戦略の妥当性

結び:危機を乗り越えるための決意

私たち自動車業界に身を置く者として、そして日本国民として、今回の危機を必ず乗り越えなければなりません。しかし、それは政府や企業だけの努力では実現できません。国民一人ひとりが民主主義の担い手として、積極的に政治参加することが不可欠です。

トランプ関税という外的ショックは、日本の政治・経済システムの脆弱性を露呈させました。しかし同時に、これは日本が変革するための貴重な機会でもあります。危機をチャンスに変えることができるかどうかは、この参院選での私たちの選択にかかっています。

自動車産業の未来、日本経済の競争力、そして民主主義の質を向上させるために、必ず投票に行ってください。あなたの一票が、日本の未来を切り拓く力となります。

選挙は民主主義の根幹です。そして民主主義は、参加してこそ意味を持ちます。今こそ、私たち一人ひとりが主権者としての責任を果たし、より良い日本を築くために行動する時です。

参議院選挙は、私たちの生活、そして日本の未来を左右する重要な機会です。投票率の低さは深刻な問題ですが、私たち一人ひとりが意識を変え、行動することで、状況は必ず変わります。

「たかが1票」ではありません。「されど1票」です。 あなたの1票が、政治家を動かし、政策を変え、未来を形作る力を持っています。

この選挙を機に、ぜひ日本の投票率の現状に目を向け、あなた自身の声を選挙を通じて政治に届けてみませんか。

この緊急事態を乗り越え、日本の自動車産業を再び世界最強の地位に押し上げるために、共に立ち上がりましょう。

本記事は、自動車業界に40年以上従事する現場からの緊急提言として執筆しました。一人でも多くの方に現状の深刻さを理解いただき、民主主義への参加を促すことを目的としています。皆様の積極的な政治参加を心よりお願いいたします。