不幸にも車の持ち主がお亡くなりになられたなら、その後お車を転売や抹消若しくは廃車される場合に於いて様々な手続きが必要になってきます。ディーラーでも下取車で所有者がお亡くなりになっているケースもしばしばあり、営業スタッフからも下取車の書類完備のため業務課へその志度相談されていることと思います。

個人情報取り扱いの観点からも、お客様からディーラーへ譲渡処理が問題なく出来る状態で下取車として最低限の書類をお客様に用意して頂く必要があります。

相続の仕組みや手続きについて業務課レベルで予備知識として抑えておく必要があり、お客様にご迷惑をお掛けしない又信頼を頂くという観点からもここに詳細解説を記しておきます。

お困りの際にはお役立てください。

自動車の相続のしくみ

ここでは相続が必要となるケースと書類を頂く相続人について解説します

相続を必要とする車両か

そもそも相続の書類が必要な車両かを確認しましょう!

軽自動車は

軽自動車も立派な財産なのですが、軽自動車は届出車であって印鑑証明を必要としていません。

従って認印で全ての所有者譲渡が可能となっていますので便宜上相続手続きの必要がありません。

所有者は誰

クレジット契約などの場合には所有者がディーラーあります。まず現時点での車検証を確認し所有者が誰のものになっているのか確認しておくことが必須です。

相続人の対象となる人

ここでは

相続権のある者(推定相続人)と

被相続人(亡くなった人)が実際に亡くなって相続権の権利が発生した者(法定相続人)

そして実際に相続をすることになった者(相続人)

について解説します。

相続人については相続の手続きで詳しく解説します。

推定相続人の相続順位

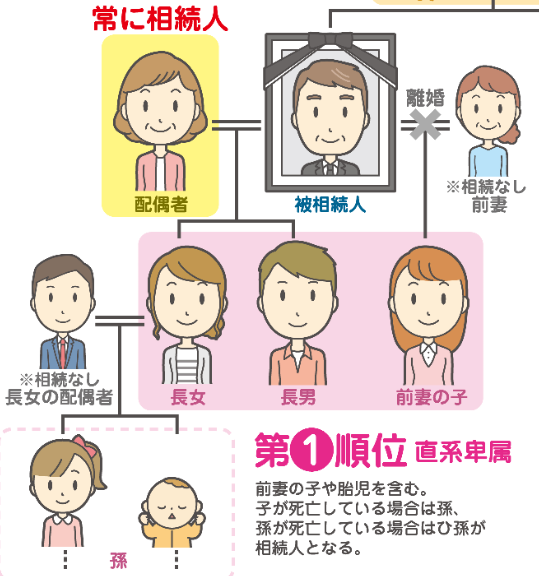

第一順位

優先的に相続権のある第一順位の範囲です。第一順位がいれば以下の順位に相続権は発生しません。

配偶者は常に相続人になります。但し離縁すると相続権を失いますが間に出来た子は相続権があります。(犬神家の世界ですね!古くて申し訳ありません)

子供が亡くなっている場合、孫がいれば第一順位に繰り上がり相続権があります。これを「代襲相続」と呼んでいます。

代襲相続の場合でも、それ以下の順位には相続権は発生しません。配偶者と孫だけで相続することになります。

以下の者も推定相続人の子供になります。

注)対象とならないケース

・特別養子縁組で養子に出した子ども

・再婚相手の連れ子など、家族として暮らしているが、養子縁組をしていない子ども

子供が全て死亡しているケースでは注意?が必要です。(犬神家の世界ですね!古くて申し訳ありません)

コラム 普通養子縁組と特別養子縁組とは

戸籍の表記にて普通養子縁組では養子の続柄は「養子(養女)」などと記載されますが、特別養子縁組では養子の続柄は「長男(長女)」などと記載されます。

普通養子縁組は、

養い親(養親)と養子の双方に制限が少なく、養子が成年の場合は養親と養子の同意によって成立します。養子が未成年の場合は、「養子縁組許可」を求める審判を家庭裁判所に申し立てることが必要です。家庭裁判所では、子どもの年齢や子どもが置かれている状況などを総合的に判断し、養子縁組を許可するかどうか判断します。

普通養子縁組では、養子になっても実父母との親族関係は残り、戸籍に実親の名前が記載され、養親と養子の続柄は「養子(または養女)」と記されます。

特別養子縁組には、

養親は原則25歳以上で配偶者があること、養子は原則6歳未満であること、縁組が成立する前に「6か月以上の監護期間(同居して養育する期間)を考慮」する、といった要件があります。

また、特別養子縁組では、養子になると実父母との親族関係は終了します。戸籍に実親の名前が記載されることはなく、養親と養子の続柄は「長男」「長女」などのように実子の場合と同様に記載されます。

特別養子縁組をする場合は、養親(希望者)から家庭裁判所に申し立てる必要があります。

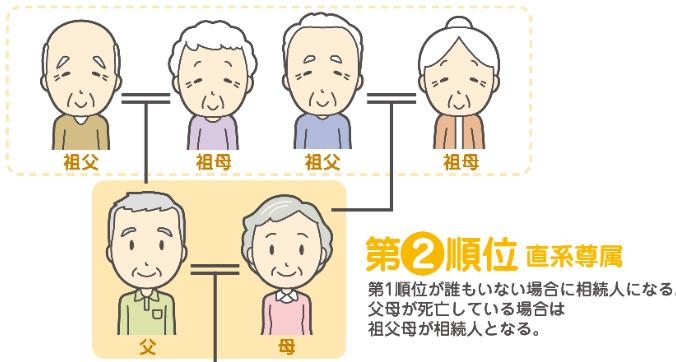

第二順位

父母もいなければ祖父母、祖父母もいなければ曽祖父母と相続権が遡って発生します。

推定被相続人に子どもも孫もいない場合は、父母に相続権が生じます。

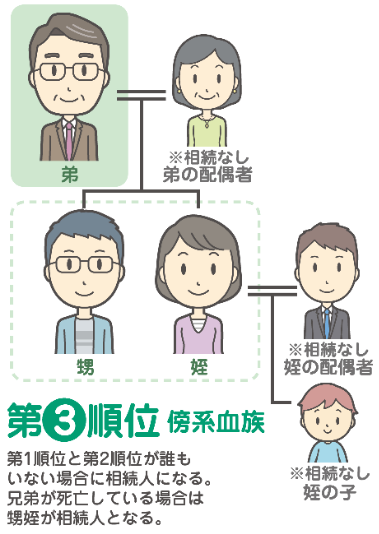

第三順位

子ども、孫、父母や祖父母などもいない場合は、推定被相続人の兄弟姉妹に相続権があります。

兄弟姉妹も亡くなっていれば、その子ども、つまり推定被相続人の甥や姪が代襲相続します。

相続の手続きについて

お車の値打ちと法定相続人、相続人の特定方法によって譲渡手続きが異なってきます。

下記のケースによって読み進めて下さい。

<共通>通常の名義変更(移転登録)で必要な書類

コラム*つながりを証明する書類について

住所のつながりを住民票などで証明する必要があります。

自動車検査証の住所から1回転居されて現在に至る場合は、

住民票に前住所が記載されるので、これで住所のつながりを証明できます。

何度か転居されている場合は、住民票では住所のつながりが出ない場合があります。

その場合は住民票の除票または、戸籍の附票でつながりをとります。

※住民票の除票は以前に住んでいた住所のある自治体で取得

※戸籍の附票は本籍地のある自治体で取得

相続で用意する書類

査定士による査定額が100万円を超えない車両の相続

相続する車両が100万円を下回る車両(大半はこのケース)においては法定相続人全員の印鑑証明が必要なかったりとか簡素化が図られています。

100万円を超え相続人に未成年者がなく法定相続人が一人しかいない相続(単独相続)

一人で故人の遺産(自動車)を相続する場合(単独相続)に該当します。

この単独相続における相続手続きにて必要となる書類です。

100万円を超え相続人に未成年者がなく相続人の代表者が相続

100万円を超え相続人全員で相続をする又は相続人に未成年者がいる場合(共同相続)

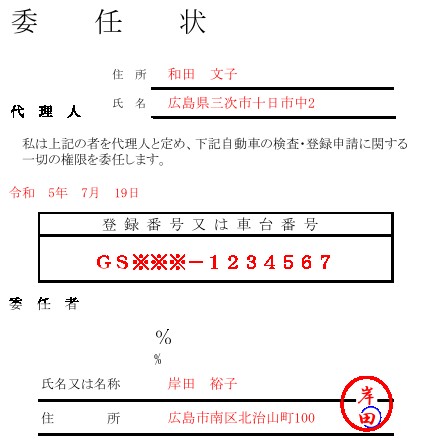

--- クルマの売却革命! ---

他社の査定額よりも55万円高く売れた! ※カババ平均実績

誰でも安心して売却できる自動車の個人売買サービス

・POINT1

他社の査定額よりも55万円高く売れた!

※カババ平均実績

・POINT2

データをもとに一番高く売れる予想売価をプロが算出します!

・POINT3

個人売買の心配事はすべてプロにお任せ!

売れた金額は全てあなたのもの

だから、実現できる夢のカババプライス!

記載要綱

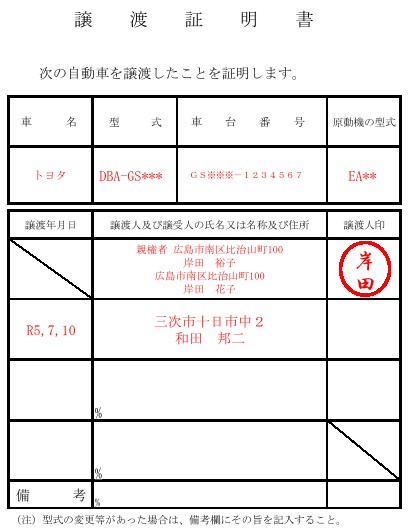

ここでは、上記ケース別必要書類をご理解頂いた上で記載例を掲げます。

運輸局により提出書類のフォームが異なるとは思われますが、証明書として必要最小限において

記載内容が整っていれば登録は可能です。

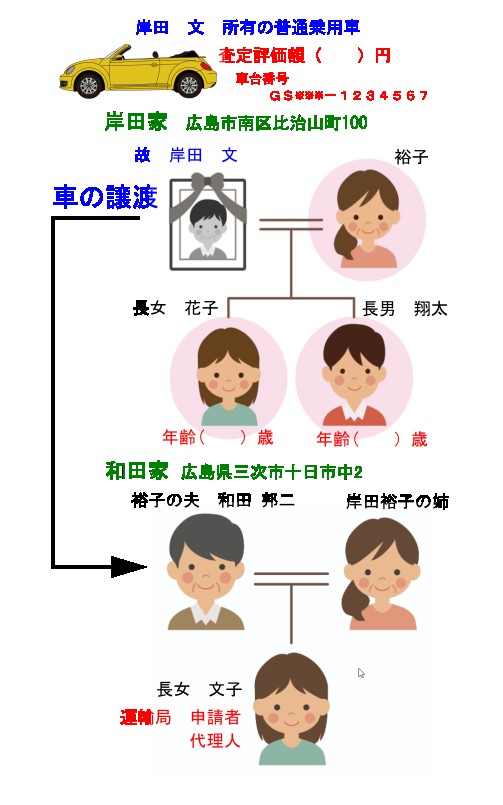

理解し易いように相続の絡む売買サンプルを用意しました。

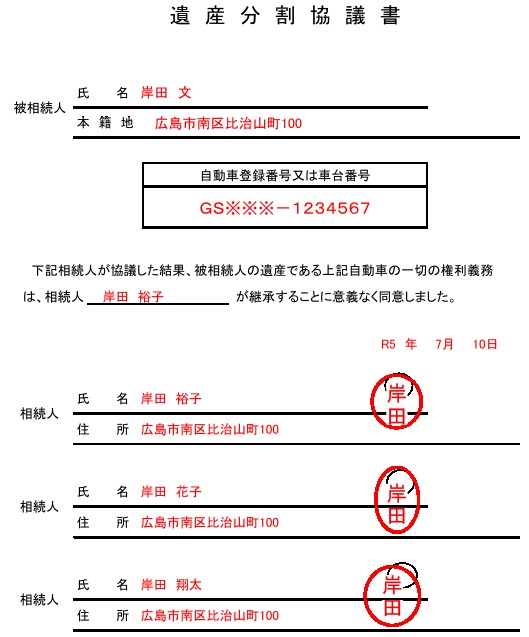

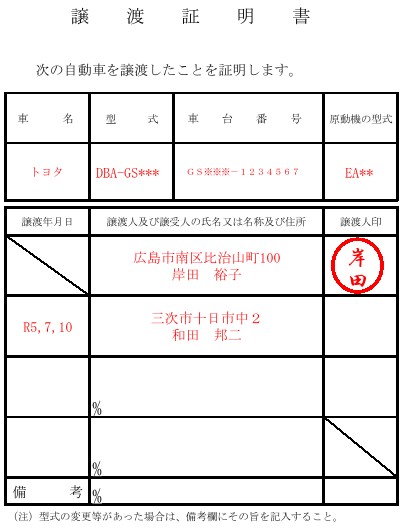

事例では故人(被相続人 文様)の妻が相続人の代表となり、妹の配偶者邦二様に譲り渡すケース

運輸局に登録手続きに行かれるのは邦二様の娘さん(花子様)という想定です。

以下画像の事例を基に

1,査定額100万未の場合

2,査定額100万以上相続人が全て成人

3,査定額100万以上未成年を含む

それぞれの記載必要書類と記載要綱をまとめてみました。ご参考まで

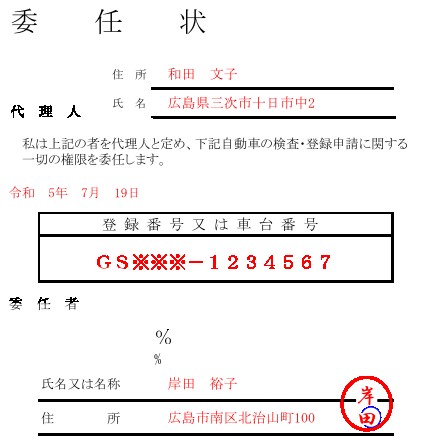

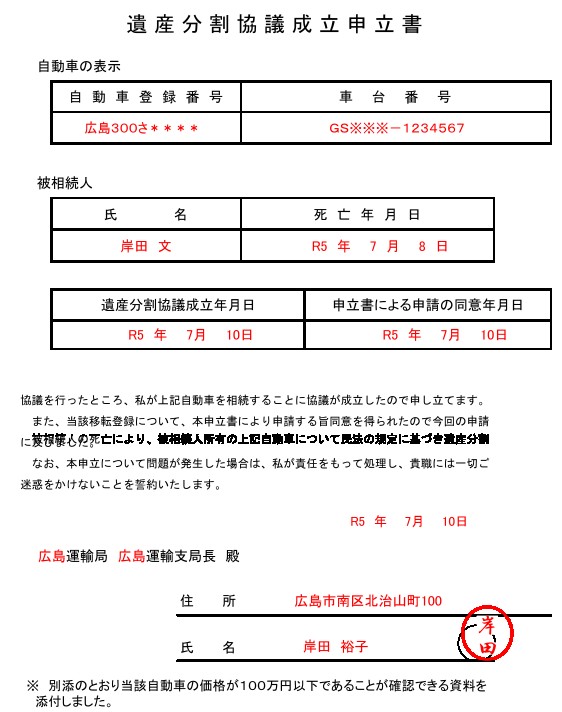

記載例(査定額100万円以下の車両)

査定額100万円を下回る車両に於いては相続協議に於ける代表者相続人の選定と査定額を証する書類に加え単純に移転登録の申請になります。

大半はこちらのケースが殆どだろうと思われます。

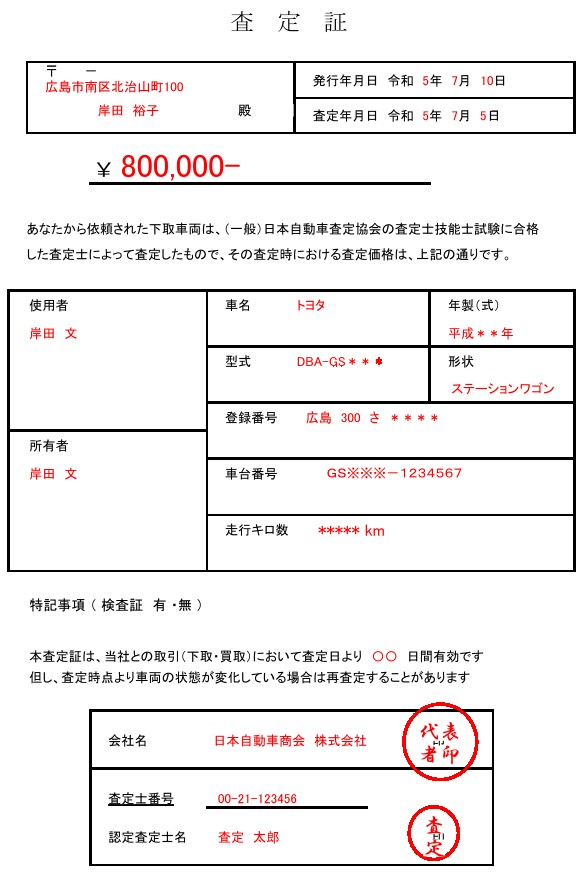

先ずは査定を!

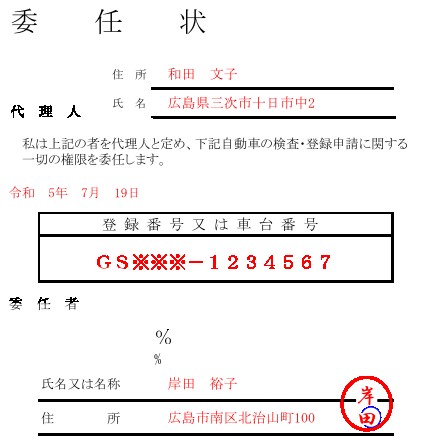

譲り渡す側、裕子様の委任状

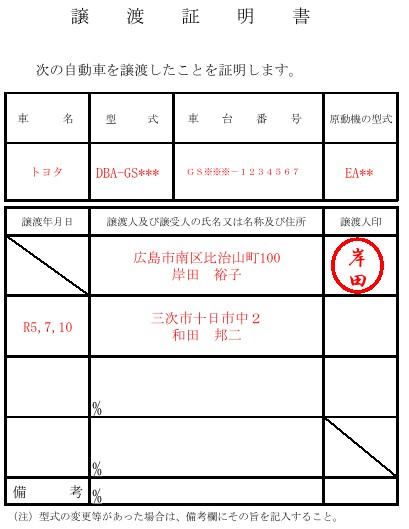

譲り渡す側、裕子様の譲渡証

譲られる側、邦二様の委任状

委任者双方の方は運輸局で実際に登録申請を行う文子さんに委任しています。

ここから100万円以下である証の提出書類です

遺産分割協議申立書

先ずは遺産協議にて裕子さんを代表とすることの証

査定士による査定証

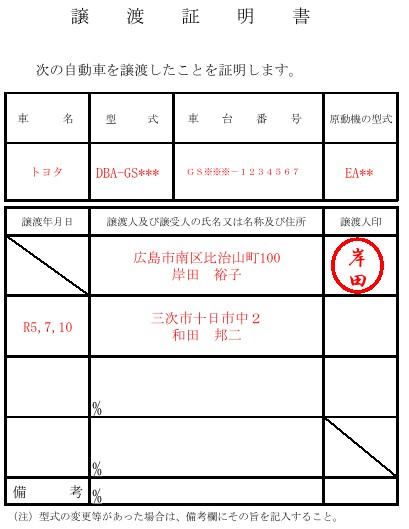

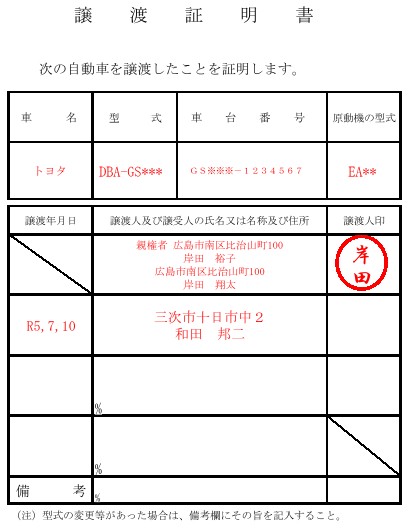

記載例(査定額100万以上相続人が全て成人)

相続する自動車が100万円を超えると、立派な資産価値があると判断されることから相続権のあるものすべて人がどのように自動車という財産を分与するかの協議を行う必要があります。

例え親族ご兄弟であっても問題を抱えた人が含まれることもあります。よって100万円を超える登録手続きもトラブルを招く場合もあり慎重に進める必要があります。

しかし乍ら以下遺産分割協議書を作成することで必要書類は最小限に留めることが可能となっています。

譲り渡す側、裕子様の委任状

譲り渡す側、裕子様の譲渡証

岸田家の遺産分割協議書

裕子さんに自動車の相続権を一任し相続人全員が転売を承認する書面です

重要事項

相続人全ての者の実印を押印する必要がありますが、名義を変える登録手続きにおいて全員の登録印鑑証明を運輸局に提出する必要はありません。

運輸局で印鑑証明の提出が必要である書類は当該車両を代表者として移転する権利をもつ裕子様のみ提出となります。

譲られる側、邦二様の委任状

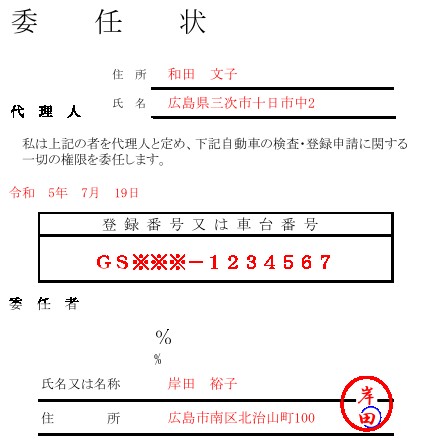

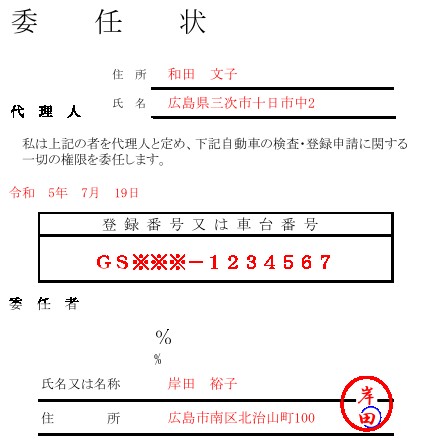

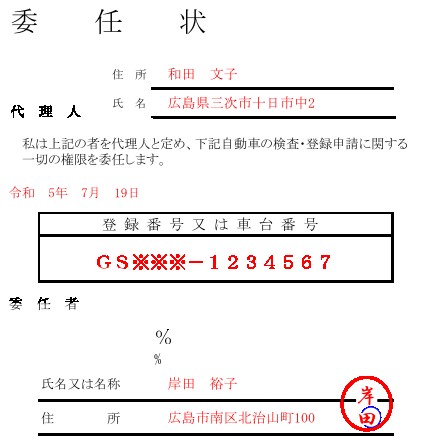

記載例(査定額100万以上未成年を含む)

さて相続人である者が未成年者を含む場合には、法的に判断能力がない者が協議者に含まれるということで遺産分割協議書を作成することができません。

このようなケースでは未成年者の親権者が代理となることで未成年者が譲渡権を有します。

その後の登録手続き処理は親権者を併記記載することで行うこととなります。

譲り渡す側、裕子様の委任状

譲り渡す側、裕子様の譲渡証

譲り渡す側、長女花子様委任状

譲り渡す側、長女花子様譲渡証

譲り渡す側、長男翔太様委任状

譲り渡す側、長男翔太様譲渡証

譲られる側、邦二様の委任状

所感

相続に於ける必要書面のご依頼に於いては上記を踏まえると、ユーザーの非常に大切なプライバシーを取り扱う案件になります。

下取り車両において相続を取り扱うケースも稀にあることから、必要書類の訴求やアドバイスにおいて家族構成や譲渡内容を十分に把握したうえで適切にお伝えする必要が生じます。

提出書類を完備させるうえでの予備知識としてお役に立てれば幸いです。

スタッフの皆様、業務課に丸投げしてはいませんか?

--- クルマの売却革命! ---

他社の査定額よりも55万円高く売れた! ※カババ平均実績

誰でも安心して売却できる自動車の個人売買サービス

・POINT1

他社の査定額よりも55万円高く売れた!

※カババ平均実績

・POINT2

データをもとに一番高く売れる予想売価をプロが算出します!

・POINT3

個人売買の心配事はすべてプロにお任せ!

売れた金額は全てあなたのもの

だから、実現できる夢のカババプライス!