みなさん、こんにちは! 自動車業界の最新動向を常にウォッチし、皆様に「とっておきの情報」をお届けする私が、今回ご紹介するのは、日本を代表する自動車メーカー、日産とマツダです。

2025年7月下旬に発表された、日産とマツダの2025年4~6月期決算。 両社ともに、前期は黒字を確保していたにもかかわらず、この四半期で赤字に転落したという衝撃的なニュースが、業界内外に大きな波紋を広げています。

「日産もマツダも、最近良いクルマを出しているのに、なぜ赤字になったの?」「半導体不足が原因って本当?」「このまま経営は大丈夫なの?」「クルマを買う側として、何か影響はある?」

このニュースに不安を感じている方、今後の日産やマツダの動向が気になる方、そして自動車業界の裏側に興味がある全ての皆様へ。この記事では、私が長年培ってきた自動車業界の知識と、両社の決算資料、そして市場のリアルな声を総合的に分析し、他のどのサイトよりも詳しく、深く、そして正確に「徹底解説&考察」していきます。最後まで読めば、あなたがこの赤字転落の「本当の理由」と、両社が描く「未来へのロードマップ」を理解できるはずです!

2社赤字転落の原因を究明

衝撃の赤字転落! 日産とマツダの決算概要と、両社が抱える共通の課題

まずは、両社の決算の概要を簡単におさらいしましょう。

両社ともに、前年同期には大きな黒字を計上していたにもかかわらず、わずか1年で赤字に転落したことは、まさに衝撃的でした。

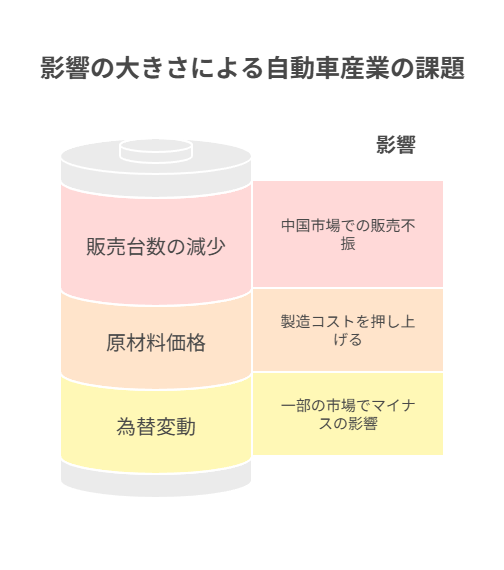

決算資料で両社が共通して挙げている赤字の主な要因は以下の通りです。

- グローバルな販売台数の減少:

特に、中国市場での販売不振が深刻です。EVシフトの加速と現地メーカーの台頭により、日系メーカーの販売台数は軒並み減少しています。 - 為替変動の影響:

円安が続いていますが、一部の海外市場での為替変動がマイナスの影響を与えています。 - 原材料価格の高騰:

EVのバッテリーに使用されるリチウムやコバルト、そして鉄鋼などの原材料価格が依然として高止まりしており、製造コストを押し上げています。

しかし、これらの表面的な理由の裏には、もっと深く、そして根深い問題が隠されています。

2. 日産が抱える「3つの壁」:販売台数と収益性のジレンマ

日産は、過去のカルロス・ゴーン体制の拡大路線から一転、現在は「Nissan NEXT」という再生計画を推進し、財務体質の健全化を目指しています。しかし、今回の赤字転落は、その再生計画がまだ道半ばであることを物語っています。

壁①:中国市場での壊滅的な販売不振

中国は、かつて日産にとって最大の収益源でした。しかし、この四半期で日産の中国での販売台数は、前年同期から約50%も減少しました。

- 現地メーカーのEV攻勢:

BYDやNIO、Xpengといった現地メーカーが、国を挙げてEVシフトを推進し、低価格で魅力的なEVを次々と投入しています。これにより、日産の主力車種である「シルフィ」などのガソリン車が、市場から急速にシェアを奪われているのです。 - 「e-POWER」の苦戦:

日産が強みとするハイブリッドシステム「e-POWER」は、中国市場では「ガソリン車」として扱われることが多く、EVのような優遇策の対象になりません。これが、EV市場の拡大に乗り遅れる大きな要因となっています。

壁②:新車投入サイクルとブランド力のジレンマ

日産は、ここ数年で「アリア」「サクラ」といった革新的なEVを投入し、大きな話題を呼びました。しかし、これらの新モデルが、既存の主力車種の販売台数減少を補うほどのインパクトを生み出せていないのが現状です。

- 売れ筋車種のモデルチェンジ遅れ:

「エクストレイル」や「セレナ」といった主力車種のモデルチェンジは行われましたが、海外市場では未だに旧型が販売されている地域も多く、車種ラインナップの鮮度を保つことが難しい状況です。 - ブランド力の回復:

ゴーン氏の逮捕以降、日産のブランドイメージは大きく傷つきました。このブランドイメージを完全に回復し、再びユーザーから「選ばれるクルマ」になるには、まだ時間と努力が必要です。

壁③:為替変動による収益性の悪化

円安は、本来であれば輸出企業である日産にとって追い風となるはずです。しかし、この四半期では、一部の海外地域での為替変動がマイナスに作用し、収益性を悪化させました。グローバルなサプライチェーンを持つ日産ならではの、複雑な課題と言えるでしょう。

マツダが直面する「変革の痛み」:新たな挑戦とコストの増大

マツダは、「スモール商品群」と「ラージ商品群」という明確な戦略のもと、新たなプラットフォームと次世代パワートレインの開発に莫大な投資を行っています。今回の赤字は、まさにその**「変革の痛み」**が表面化したものと言えます。

壁①:次世代技術への投資負担

- 「ラージ商品群」への投資:

マツダは、FR(後輪駆動)プラットフォームを核とした「CX-60」や「CX-90」などの「ラージ商品群」を開発しました。これらのモデルは、これまでになかった直列6気筒エンジンやPHEV(プラグインハイブリッド)を搭載しており、開発には莫大なコストがかかっています。 - 「ロータリーEV」の開発:

MX-30に搭載された「ロータリーEV」など、独自の電動化技術にも多額の投資を続けています。 これらの次世代技術への投資費用が、一時的に経営を圧迫しているのです。

3壁②:北米市場での販売不振

マツダは、北米市場での販売を拡大するために、CX-50やCX-90といった大型SUVを投入しました。しかし、この四半期では、北米市場での販売が予想を下回る結果となりました。

- 競争激化:

北米市場は、トヨタ、ホンダ、現代、起亜といったライバルがひしめく激戦区です。マツダは、CX-60やCX-90といった「高級路線」で勝負を挑んでいますが、ブランドイメージの浸透にはまだ時間がかかっているのが現状です。

壁③:為替変動の影響

マツダも日産と同様に、為替変動の影響を受けました。特に、タイバーツ安や豪ドル安といった、東南アジアやオーストラリアといった主要市場での為替変動が、収益性を悪化させる要因となりました。

トランプ政権が再び…日産とマツダを揺るがす「関税」の脅威

日産とマツダにとって、今後の経営を左右する新たな脅威として浮上しているのが、ドナルド・トランプ氏が再び政権に就いた場合の「関税」です。

「関税引き上げ」が日産とマツダを直撃する理由

トランプ氏は、輸入品に一律10%の関税を課すという方針を掲げています。これは、主にメキシコや日本で生産されたクルマを米国市場に輸出している日産やマツダにとって、直接的なコスト増に繋がります。

- 日産:メキシコ生産の依存度が高い

日産は、北米市場向けにメキシコで多くの車両を生産しています。もしメキシコからの輸入に関税が課されることになれば、車両価格が上昇し、販売台数に大きな影響が出ることは避けられません。 - マツダ:日本からの輸出比率が高い

マツダは、日本国内で生産した車両を北米や欧州に多く輸出しています。もし関税が引き上げられれば、マツダの主力市場である米国での競争力が低下し、収益性が大幅に悪化する可能性があります。

関税リスクを回避するための戦略

この関税リスクを回避するためには、現地での生産比率を高める必要があります。しかし、これには多額の設備投資が必要となり、両社の経営をさらに圧迫する可能性があります。

この「トランプ関税」という外部要因は、両社が抱える既存の課題をさらに深刻化させ、未来への展望に暗い影を落とす、見過ごせないリスクと言えるでしょう。

トヨタを始めとする各社も減収減益! 自動車業界全体が直面する「逆風」とは?

今回の赤字転落は、日産とマツダだけの問題ではありません。自動車業界全体が、深刻な逆風にさらされているのです。

- トヨタも「減収減益」:

業界の盟主であるトヨタも、この四半期で減収減益となりました。主な要因は、北米市場での販売が好調だったものの、中国市場での販売減少や、原材料価格の高騰が影響したためです。 - ホンダも減益:

ホンダも減益となりました。原材料価格の高騰や為替変動に加え、二輪事業での投資が重荷となったことが主な原因です。

このように、日産やマツダだけでなく、トヨタやホンダといった大手メーカーも収益性を悪化させているのです。これは、個社の問題ではなく、自動車産業全体が直面する構造的な課題であり、以下の要因が複合的に絡み合っていると考えられます。

- 世界的なEVシフトへの対応コスト:

各社がEVやPHEVの開発に巨額の投資を行っており、その費用が経営を圧迫しています。 - 中国市場の激変:

世界最大の自動車市場である中国で、日系メーカーがシェアを失いつつあることは、各社にとって大きな痛手となっています。 - サプライチェーンの不安定化:

依然として続く半導体不足や、地政学リスクによるサプライチェーンの混乱が、安定的な生産を妨げています。

まとめ:両社は「このまま終わる」のか? 生き残りをかけた未来への展望

日産とマツダの赤字転落は、日本自動車産業全体が直面する課題を浮き彫りにしました。しかし、この赤字は「終わりの始まり」ではありません。両社は、この厳しい状況を打破するために、明確な戦略を持っています。

日産:再生計画「Nissan NEXT」の加速

日産は、今後も電動化戦略を加速させ、「アリア」「サクラ」に続く新たなEVモデルを投入する予定です。また、主力車種の「ノート」や「ルークス」といったモデルの競争力をさらに高め、国内市場でのシェアを盤石なものにしようと動いています。

マツダ:「ラージ商品群」のさらなる展開と電動化

マツダは、今後「CX-70」「CX-80」といった「ラージ商品群」のバリエーションをさらに拡大する予定です。これにより、北米や欧州といった高単価で利益率の高い市場での販売拡大を目指します。また、ロータリーEVなど、独自の電動化技術をさらに進化させ、ブランドの独自性を高めていくでしょう。