本日は年度末で激務を熟している業務課の同志の方々本当にご苦労様です。もう一息です

さて、本日は平成7年度の予算案が「自民党少数与党となった事で」年度末最終日にようやく可決成立がなされようとしています。事前に内容は大綱の中で語られてはいますが、我々業務課にとっても新年度自動車税制は事務を執る上で理解をしておかなければならない重要案件です。会社が教えてくれる訳ではなく、変更点を深く理解しスタッフやユーザーに正しく伝える義務があると考えます。

可決前にはなりますが、自動車税を取り巻く環境や動向をリサーチしてみたいと考えます。

非常に多忙なタイミングではありますが一読しておきましょう。自動車税制の動向の理解度が深まるとと願います。

令和7年度予算案は、日本経済の成長と持続可能性を目指し、様々な分野への投資と改革を推進する政府の重要な政策指針です。本稿では、この予算案の中から自動車産業に焦点を当て、関連する補助金、税制、研究開発支援、インフラ整備などの主要項目を抽出し、その内容を分かりやすく解説します。

特に、ブログ記事の読者が理解しやすいよう、専門用語を避け、具体的な事例を交えながら情報を整理することを目的とします。令和7年3月31日に成立した本予算案が、自動車業界および消費者にどのような影響を与えるのか、詳細に分析していきます 。

令和7年度予算案の概要

成立した令和7年度予算案は、一般会計歳出総額が過去最大の115兆5415億円となり、前年度当初予算と比較して2.6%増加しました 。この予算案では、防衛力の抜本的強化、こども・子育て支援、GX(グリーントランスフォーメーション)投資の推進、AI・半導体産業基盤の強化などが重点的に盛り込まれています 。

経済・物価動向に配慮しつつ、歳出改革努力を継続しながら、重要な政策課題への対応が図られています 。特に、賃上げと投資が牽引する成長型経済への移行を目指し、令和6年度の経済対策・補正予算と一体的に運用されることが意図されています 。このような経済状況と政府の政策重点を踏まえ、自動車産業に関連する予算の内容を詳細に見ていきましょう。

自動車関連補助金

令和7年度予算案では、クリーンエネルギー自動車(CEV)の普及を促進するための補助金が引き続き重要な柱となっています。「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」には1000億円、「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」には205億円が計上されています 。これらの補助金は、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池車(FCV)の購入費用の一部を補助し、初期需要を喚起することで量産化による価格引き下げを促すとともに、企業の生産設備や研究開発への投資を後押しする狙いがあります 。

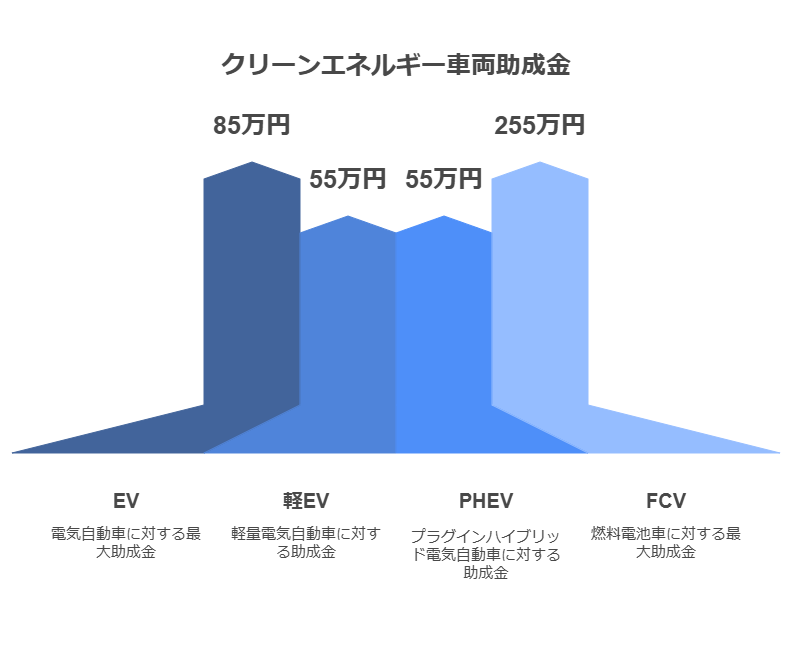

具体的には、車両購入に対する補助金として、EVには最大85万円、軽EVには最大55万円、PHEVには最大55万円、FCVには最大255万円の上限額が設定されています 。令和6年度と比較して、補助金額が5万円増額されており、より多くの消費者がクリーンエネルギー車を選択しやすい環境が整備されつつあります 。

また、この補助金は、車両の性能に加えて、自動車分野のGX実現に必要な要素が総合的に評価され、補助額が決定される仕組みとなっています 。具体的には、製品性能の向上、ユーザーが安心して乗り続けられる環境構築、ライフサイクル全体での持続可能性の確保、自動車の活用を通じた他分野への貢献といった点が評価されます 。さらに、革新的な電炉などで製造された鋼材を導入する自動車OEMに対しては、基本の補助額に最大5万円が加算される新たな措置も設けられました 。

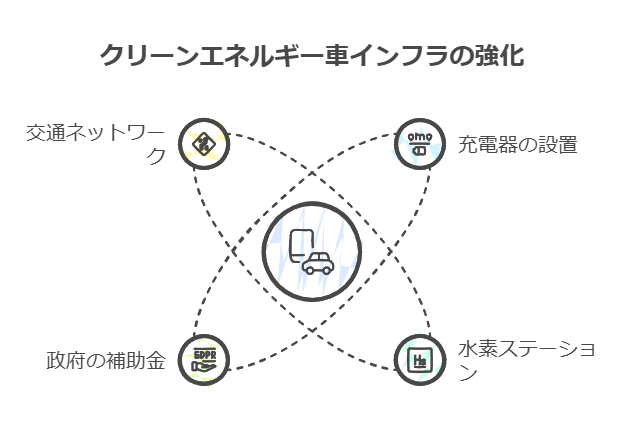

充電・充てんインフラの整備に関しては、電気自動車やプラグインハイブリッド車の充電設備、V2H(Vehicle to Home)充放電設備、外部給電器の購入費などが補助対象となります 。また、燃料電池自動車の普及に必要な水素ステーションの整備費や運営費も支援されます 。

これらのインフラ整備に対する補助金は、クリーンエネルギー車の普及に不可欠な環境を整える上で重要な役割を果たします。経済産業省は、このインフラ整備補助金の執行団体を公募しており、令和7年度は90億円、令和8年度は10億円(国庫債務負担行為)を上限としています 。

これらの補助金は、消費者にとってはクリーンエネルギー車の購入費用を抑える直接的なメリットとなり、自動車メーカーや関連事業者にとっては需要増加や新たなビジネスチャンスにつながる可能性があります。特に、環境意識の高まりとともに、これらの補助金は消費者の購買意欲を刺激し、より持続可能な社会の実現に貢献することが期待されます。

自動車関連税制

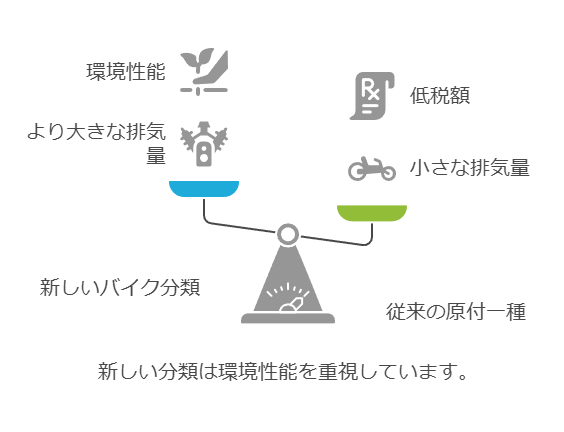

令和7年度予算案における自動車関連税制では、大きな変革は見られませんが、一部注目すべき点があります。まず、道路交通法の改正に伴い、新たに「第一種原動機付自転車」(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)として区分されることになったバイクに対して、年額2,000円の軽自動車税種別割が適用されます 。これは、従来の50cc以下の原付一種と同等の税額であり、より排気量の大きい、しかし環境性能に配慮した新しいタイプの原付バイクの普及を促進する可能性があります。

一方、自動車税制の抜本的な見直しについては、令和8年度税制改正において結論を得ることを目指し、引き続き検討が進められています 。具体的には、カーボンニュートラルの実現に積極的に貢献するため、国・地方の税収中立の下で、取得時における負担軽減などの課税のあり方が見直されるとともに、自動車の重量および環境性能に応じた保有時の公平・中立・簡素な税負担のあり方などが議論されています 。

日本自動車工業会(JAMA)も、自動車税制の抜本的な改革案を提言しており、取得時の税を消費税に一本化し、保有時の税を重量ベースで統一し、環境性能に応じて増減させる仕組みなどを提案しています 。また、電動化の進展に伴い、従来の排気量に応じた課税が普遍的な指標とならなくなることを指摘し、新しいモビリティ社会を踏まえた公平かつ簡素な税制の実現を求めています 。

現時点では、これらの議論が令和7年度の税制に直接反映されることはありませんが、今後の自動車税制が環境性能をより重視する方向へシフトしていく可能性を示唆しています。水素ステーションを対象とした固定資産税の課税標準に係る特例措置の延長や、一定の範囲内で重量等の改造を行ったBEV/FCEV改造車に対する税制措置の適用要件の見直しなども検討されており、これらの動向は今後の自動車関連税制に影響を与える可能性があります 。

自動車研究開発支援

令和7年度予算案では、自動車産業における研究開発を支援するための取り組みも推進されています。特に、電気自動車用の革新的な蓄電池技術の開発には22億円、蓄電池などの製品の持続可能性向上に向けた基盤整備・実証事業には15億円が計上されています 。これらの予算は、次世代自動車の重要な要素であるバッテリーの性能向上やリサイクルの促進などを目指しており、電動車の普及を技術面から支える役割が期待されます。

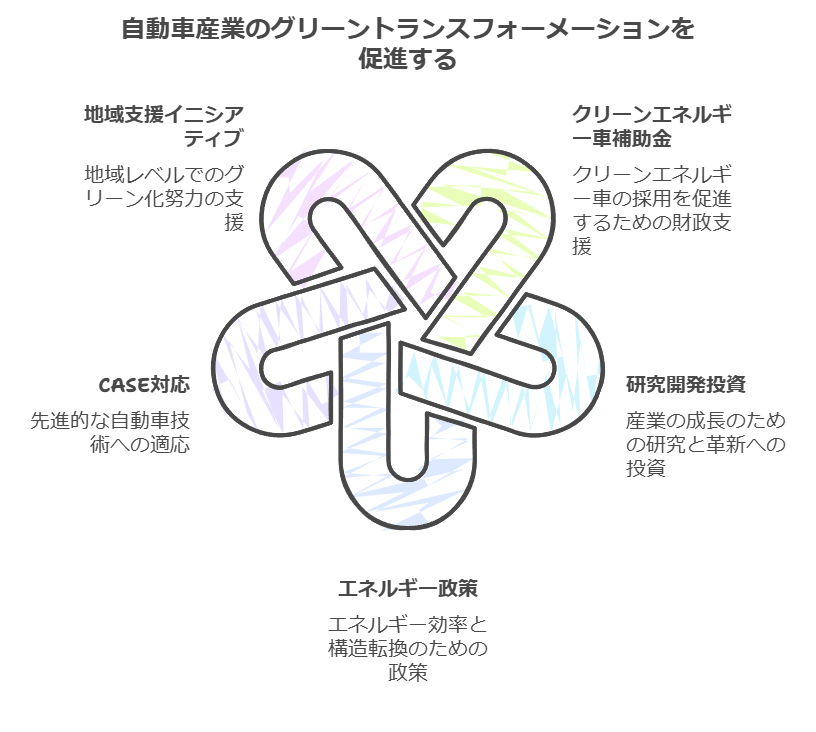

経済産業省の概算要求においても、クリーンエネルギー自動車の普及促進補助金に加えて、企業の生産設備や研究開発への投資を後押しする方針が示されています 。また、GX(グリーントランスフォーメーション)を推進するエネルギー対策特別会計においても、省エネルギー投資の促進や需要構造の転換支援、再生可能エネルギーの導入支援など、自動車産業にも関連する可能性のある研究開発支援が含まれています 。

さらに、CASE(Connected, Autonomous, Shared, Electric)に対応するための自動車部品サプライヤーの事業転換を支援する事業も展開されており、これには研究開発や新たな技術導入への支援が含まれる可能性があります 。福岡県では、この事業に6億2000万円の予算が計上されており、自動車産業のグリーン化や電動化への対応を支援する動きが見られます 。

これらの研究開発支援は、自動車メーカーだけでなく、部品サプライヤーや関連技術を持つ企業にとっても、新たな技術開発や事業展開の機会を提供し、日本の自動車産業全体の競争力強化に貢献することが期待されます。

自動車関連インフラ整備

クリーンエネルギー自動車の普及には、車両本体の性能向上や価格低減だけでなく、それを支えるインフラの整備が不可欠です。令和7年度予算案では、「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」として205億円が計上されており、電気自動車やプラグインハイブリッド車の充電設備、燃料電池自動車の水素ステーションなどの整備を支援します 。

具体的には、高速道路のサービスエリアやパーキングエリア、公共の道路、ガソリンスタンド、道の駅などへの急速充電器の設置や、集合住宅や事業所などへの充電設備の導入、V2H充放電設備の導入などが補助の対象となります 。また、水素ステーションの整備や運営に対する補助も行われ、燃料電池自動車の利用環境の整備が進められます 。

経済産業省は、この充電・充てんインフラ補助金の執行事業者を公募しており、令和7年度に90億円、令和8年度に10億円の予算規模で事業を展開する予定です 。この補助金を通じて、充電インフラの空白地域の解消や、災害時にも活用可能な充電・給電設備の整備などが促進され、クリーンエネルギー車ユーザーの利便性向上と安心感の醸成が期待されます。

国土交通省も、道路ネットワークの構築や交通拠点の整備などを推進しており、これも自動車物流の効率化や地域活性化に間接的に貢献する可能性があります 。特に、GXの推進による脱炭素社会の実現に向けて、道路交通のグリーン化を支える道路空間の整備なども重要な取り組みとして位置づけられています 。

自動車業界への影響

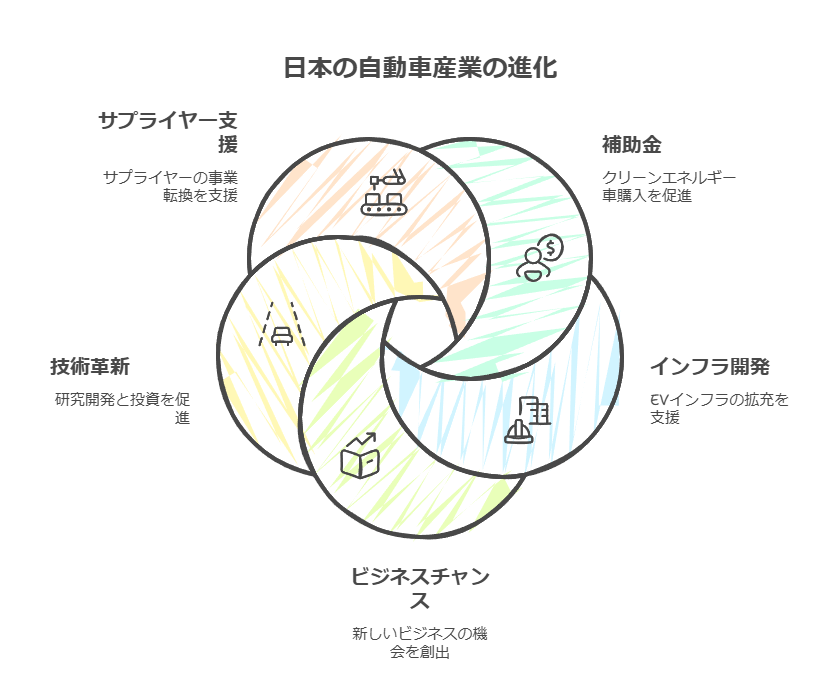

令和7年度予算案における自動車関連の施策は、日本の自動車業界に多岐にわたる影響を与えると考えられます。まず、クリーンエネルギー車に対する手厚い補助金は、消費者の購買意欲を高め、EV、PHEV、FCVといった次世代自動車の販売を促進するでしょう 。これにより、これらの車両を製造する自動車メーカーは、生産量の増加や新たなモデル開発への投資を加速させる可能性があります。

また、充電・充てんインフラの整備支援は、インフラ関連事業者にとって新たなビジネスチャンスを生み出すとともに、クリーンエネルギー車ユーザーの不安を軽減し、さらなる普及を後押しします 。

さらに、自動車部品サプライヤー向けの事業転換支援策は、CASEといった新しい技術領域への対応を迫られている中小企業にとって重要な支援となります 。電動化や自動運転といった技術革新に対応するための研究開発や設備投資を支援することで、サプライチェーン全体の強化と競争力維持に貢献することが期待されます。

日本自動車工業会(JAMA)も、税制改正や予算に関する要望を通じて、自動車産業の持続的な発展とカーボンニュートラル実現に向けた政府の支援を求めており、今回の予算案にもその一部が反映されていると考えられます 。

消費者への影響

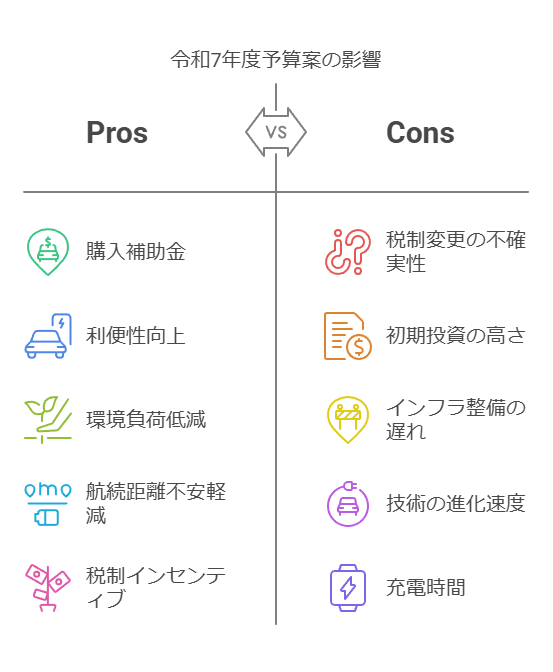

令和7年度予算案の自動車関連施策は、消費者にも直接的な影響を与えます。最も大きいのは、クリーンエネルギー車購入に対する補助金の増額です 。これにより、これまで高価であったEVやPHEVなどの購入がより現実的な選択肢となり、環境負荷の低減に貢献したいと考える消費者の後押しとなるでしょう。

また、充電インフラの整備が進むことで、電気自動車の利便性が向上し、航続距離への不安も軽減されることが期待されます 。自宅や職場の近く、あるいは外出先での充電が容易になれば、電気自動車の日常的な利用がより快適になります。

税制面では、現時点での大きな変更はありませんが、将来的な自動車税の見直しに関する議論は、長期的に消費者の自動車保有コストに影響を与える可能性があります 。環境性能に応じた課税体系が導入されれば、燃費の良い車やクリーンエネルギー車を選択するインセンティブが高まるでしょう。

結論

令和7年度予算案は、クリーンエネルギー自動車の普及と自動車産業の持続可能な発展を強力に後押しする内容となっています。手厚い補助金による購入支援、充電・充てんインフラの整備促進、そして研究開発への支援といった多角的な施策を通じて、日本はカーボンニュートラル社会の実現に向けて着実に歩みを進めることが期待されます。

消費者にとっては、クリーンエネルギー車がより身近になり、環境に優しい移動手段を選択する機会が広がります。自動車業界にとっては、技術革新や新たなビジネスチャンスの創出が期待される一方、CASEへの対応といった構造的な変化への適応が求められます。今後も、政府の政策動向や技術の進展を注視し、自動車産業が持続的に成長していくための環境整備が重要となるでしょう。

最後に:可決後の投稿について

本日、夕方には予算案が可決し正式文書として公開されることになると思います。

公開後には、要約した新税制を解り易くお伝え出来るよう投稿を予定しております。

本年度も「カーディーラーのブログ」をよろしくご愛顧の程お願いいたします。