万博を騒がせる「謎の虫」の正体

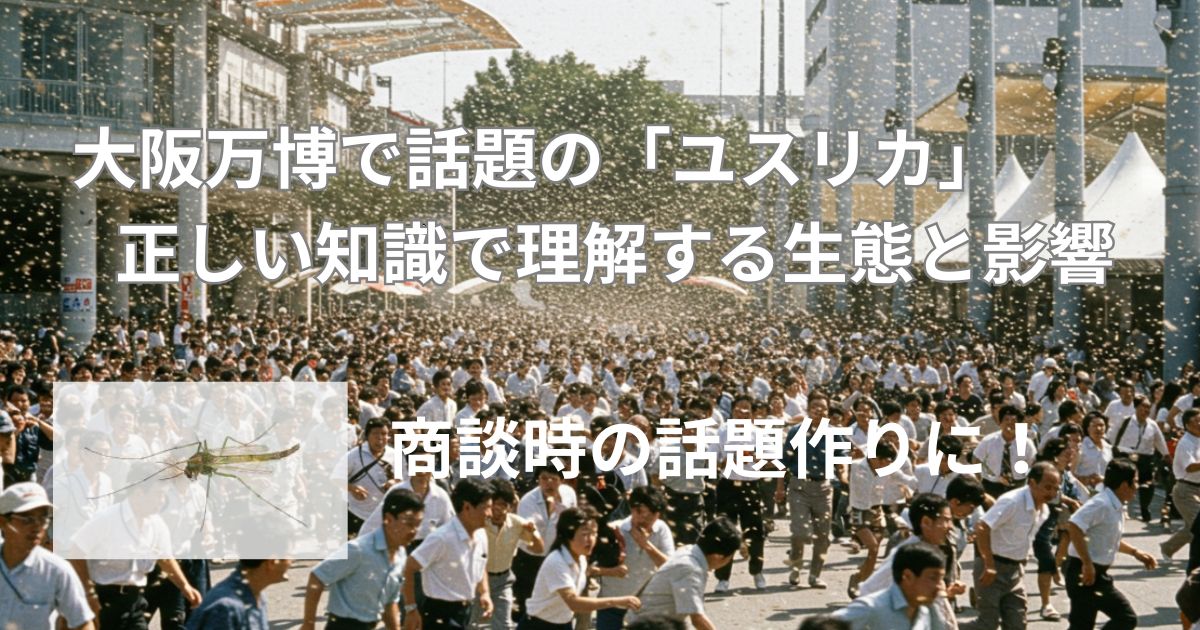

2025年大阪・関西万博の開催とともに、SNSを中心に大きな話題となっているのが会場での「ユスリカ大量発生」問題です。「気持ち悪い虫が大量にいる」「刺されるのでは?」「万博は安全なの?」といった不安の声が多数上がっています。

しかし、ユスリカについて正確な知識を持っている人は意外に少なく、憶測や間違った情報が拡散されているのが現状です。本記事では、ユスリカの生態から人への影響、環境における役割まで、科学的根拠に基づいた正確な情報を詳しく解説いたします。

正しい知識を身につけることで、不必要な不安を解消し、自然現象として冷静に理解することができるでしょう。

ユスリカの基本的な生態と特徴

ユスリカとは何か?

ユスリカ(Chironomidae)は、双翅目(ハエ目)に属する昆虫の総称で、世界中に約15,000種が存在するとされています。日本国内でも約800種が確認されており、私たちの身近な環境に広く分布している昆虫です。

基本的な特徴

- 体長:通常2~15mm程度

- 外見:蚊に似た細長い体型

- 色:種類により茶色、黒色、緑色など様々

- 触角:オスは羽毛状、メスは短い糸状

- 翅:透明で細長く、静止時は体に沿って畳む

蚊との決定的な違い

多くの人がユスリカを蚊と混同しますが、両者には決定的な違いがあります。

口器の構造

- 蚊:針状の口器で皮膚を刺し、血液を吸引

- ユスリカ:口器が退化または非常に短く、吸血不可能

生活様式

- 蚊:メスが産卵前に血液を摂取する必要がある

- ユスリカ:成虫期間中はほとんど摂食せず、交尾・産卵に専念

人への影響

- 蚊:吸血により痒みや感染症のリスク

- ユスリカ:直接的な害はほとんどなし

この違いを理解することで、ユスリカに対する不必要な恐怖心を取り除くことができます。

ユスリカの生活史と繁殖サイクル

完全変態の生活史

ユスリカは完全変態を行う昆虫で、卵→幼虫→蛹→成虫の4段階を経て成長します。

1. 卵期(1-7日)

- 成虫のメスが水面や水辺に産卵

- 種類により産卵数は数十~数百個

- 水温や環境により孵化期間が変動

2. 幼虫期(数週間~数ヶ月)

- 水中で生活し、有機物を摂食

- 「アカムシ」と呼ばれ、釣り餌としても利用

- 4回の脱皮を繰り返して成長

- 底泥中でU字型の巣を作る種類も存在

3. 蛹期(1-3日)

- 水面近くで蛹化

- 成虫の形態への最終変化が進行

- この時期は摂食せず

4. 成虫期(数日~1週間程度)

- 羽化後、直ちに交尾行動を開始

- オスは「蚊柱」を形成してメスを誘引

- 交尾後、メスは産卵して生涯を終える

繁殖における「蚊柱」現象

ユスリカの最も特徴的な行動が「蚊柱(かばしら)」の形成です。

蚊柱の仕組み

- 数百~数千匹のオスが群れを作って舞踊飛行

- 特定の目印(木や建物)の上空で形成

- フェロモンによりメスを誘引

- 群れに入ってきたメスと空中で交尾

蚊柱が形成される条件

- 風が弱い夕方から夜間

- 適度な湿度と温度

- 目印となる構造物の存在

- 周辺に水辺環境がある

万博会場では、これらの条件が揃ったため、大規模な蚊柱が頻繁に観察されているのです。

万博会場でのユスリカ大量発生の原因

夢洲の地理的・環境的要因

万博会場である夢洲(ゆめしま)は、もともと豊かな水辺環境を持つ人工島です。

夢洲の特徴

- 大阪湾に面した埋立地

- 周囲を海と河川に囲まれた立地

- 多様な水辺環境(淡水・汽水・海水)

- 建設前から多様な生物が生息

従来からのユスリカ生息 実は、ユスリカは万博開催前から夢洲に普通に生息していました。しかし、会場建設により生息環境が大きく変化し、特定の種類が爆発的に増加することになりました。

建設工事による環境変化

万博会場の建設は、ユスリカの生息環境に以下のような変化をもたらしました。

水辺環境の変化

- 人工池の造成:新たな繁殖場所の創出

- 排水システム:一時的な水溜まりの増加

- 土壌の攪乱:地下水位の変化

- 植生の変化:水辺植物の移植・新植

光環境の変化

- 大規模照明設備:夜間のライトアップ

- 建物からの漏光:24時間稼働する施設

- 反射光の増加:ガラス面や金属面からの反射

- 光の色温度:LED照明の普及

特に大屋根リング周辺での大量発生 万博のシンボルである大屋根リングは、その構造と照明により、ユスリカの格好の集合場所となっています。

ユスリカが人と環境に与える影響

人への直接的影響

健康面での影響 ユスリカ自体は人を刺すことはありませんが、以下のような影響が報告されています。

- アレルギー反応

- 死骸の乾燥粉末による呼吸器系アレルギー

- 喘息患者の症状悪化

- 皮膚接触によるアレルギー性皮膚炎

- 心理的ストレス

- 大量の虫に対する嫌悪感

- 外出時の不安感

- 生活の質(QOL)の低下

生活面での影響

- 付着・汚染

- 洗濯物への付着

- 車両への大量付着

- 建物外壁の汚れ

- 清掃負担

- 頻繁な掃除の必要性

- 清掃コストの増加

- 美観の悪化

施設・設備への影響

万博施設への影響

- 照明設備:大量付着による照度低下

- 空調システム:フィルターの目詰まり

- 展示物:屋外展示への付着

- 来場者体験:観覧時の不快感

周辺地域への影響

- 住宅地:窓や洗濯物への付着

- 商業施設:店舗への飛来

- 交通:車両のフロントガラスへの付着

ユスリカの生態系における重要な役割

ユスリカは「害虫」として扱われがちですが、実際には生態系において極めて重要な役割を果たしています。

水質浄化への貢献

幼虫期の役割

- 有機物分解:水底の有機物を摂食・分解

- 底質改善:底泥の攪拌により酸素供給を促進

- 栄養循環:水中と陸上の栄養素循環の仲介

- 汚染物質の蓄積:重金属等の生物濃縮による水質改善

具体的な浄化メカニズム

- 幼虫1匹当たり1日約1mgの有機物を処理

- 底質の通気性向上により嫌気環境を改善

- 植物プランクトンの過剰繁殖を抑制

食物連鎖の基盤としての機能

被食者としての役割

- 魚類の餌:淡水魚の主要な餌資源

- 鳥類の餌:ツバメ、コウモリ等の重要な食料源

- クモ類の餌:陸上生態系での基盤種

- 両生類の餌:カエル類の幼生・成体の餌

生物量の大きさ

- 一部の水域では底生動物バイオマスの50%以上を占める

- 年間を通じて安定した餌資源を提供

- 季節的な大量発生により、捕食者の繁殖を支援

環境指標生物としての価値

水質指標としての利用

- 汚濁指標:種類構成により水質レベルを判定

- 生物多様性指標:群集構造から環境健全性を評価

- 気候変動指標:発生時期の変化から温暖化影響を検出

- 化学汚染指標:体内蓄積物質から汚染レベルを測定

具体的な指標利用例

- きれいな水:特定の清水性種の出現

- やや汚れた水:中程度の耐汚濁性種が優占

- 汚れた水:高い耐汚濁性種のみが生息

ユスリカを餌とする生物の動向と二次的影響

捕食者の増加とその影響

ユスリカの大量発生は、それを餌とする様々な生物の行動や個体数に影響を与えています。

増加が予想される捕食者

- クモ類

- オニグモ類:大型の網を張って大量捕獲

- コモリグモ類:地表での狩猟圧増加

- 外来種セアカゴケグモ:活動の活発化

- 鳥類

- ツバメ類:集中的な採食により個体数増加

- コウモリ類:夜間の採食活動の活発化

コウモリの繁殖による二次被害が心配されています。木造リングが格好の住処となる - カラス類:死骸の清掃により集まる可能性

- 魚類

- 水面採食魚:羽化時の捕食圧増加

- 幼魚の成長促進:豊富な餌による成長加速

二次的な生態系変化

正の影響

- 生物多様性の向上:餌の豊富さによる種数増加

- 繁殖成功率向上:捕食者の繁殖条件改善

- 生態系の安定化:食物網の複雑化

懸念される負の影響

- 特定種の過度な増加:生態バランスの崩れ

- 競争の激化:餌をめぐる種間競争の増大

- 病原体の媒介リスク:捕食者を通じた感染症拡大

人間への間接的リスク

健康面でのリスク

- アレルギー原因の多様化:クモの毛や鳥の羽毛

- 咬傷リスク:セアカゴケグモ等の毒グモ

- 感染症媒介:鳥類を介した感染症・コウモリによる感染症の媒介

生活面でのリスク

- 建物への影響:鳥類の巣作りや糞害

- 農作物被害:鳥類による食害増加

- ペットへの影響:捕食者との接触リスク

万博協会と関係機関の対策

現在実施されている対策

物理的対策

- 薬剤散布

- 生物農薬の使用による環境負荷軽減

- 定期的な散布スケジュールの実施

- 効果的な散布方法の研究・改良

- 発生源対策

- 不要な水溜まりの除去

- 排水システムの改良

- 繁殖場所の特定と管理

- 物理的遮断

- 防虫ネットの設置

- エアカーテンの導入

- 建物の気密性向上

技術的対策

- 照明の改良

- 虫が寄りにくい波長の採用

- 照明時間の調整

- 照射方向の最適化

- 環境制御

- 風の流れの制御

- 湿度管理

- 温度調節

企業との連携

- アース製薬との協力

- 専門技術の提供

- 新しい防虫システムの開発

- 効果的な薬剤の選定

- 研究機関との連携

- 大学との共同研究

- 生態調査の実施

- 長期的影響の評価

来場者への情報提供と対策

情報発信の取り組み

- 公式サイトでの情報公開

- リアルタイムの発生状況

- 科学的根拠に基づいた説明

- 対策の進捗状況

- SNSでの積極的発信

- 正確な情報の拡散

- 誤情報の訂正

- 来場者の不安解消

来場者向け対策指導

- 服装のアドバイス

- 肌の露出を避ける服装

- 明るい色の衣服推奨

- 帽子の着用推奨

- 時間帯の提案

- 日中の来場推奨

- 夕暮れ時の屋外活動回避

- 天候による影響の説明

今後の展望と長期的な対応

万博終了後の環境変化予測

短期的変化(万博終了~1年後)

- 照明環境の変化:夜間照明の大幅減少

- 人工構造物の撤去:蚊柱形成場所の減少

- 水辺環境の再整備:自然に近い状態への復元

中期的変化(1-5年後)

- 植生の回復:在来植物による生態系の安定化

- 生物相の変化:ユスリカ以外の生物の定着

- 新たな平衡状態:安定した生態系の確立

長期的影響(5年以上)

- 生態系の成熟:複雑な食物網の形成

- 環境教育の場:自然回復の成功例として活用

- 研究成果の蓄積:将来の開発への教訓

他の大規模イベントへの教訓

計画段階での配慮事項

- 事前の生態調査:既存生物相の詳細把握

- 環境影響評価:開発による生態系への影響予測

- 対策の事前準備:問題発生時の迅速な対応体制

設計・建設段階での工夫

- 照明計画の最適化:生物への影響を考慮した設計

- 水辺環境の配慮:過度な人工化の回避

- 緩衝地帯の設置:自然環境との段階的な移行

正しい理解に基づく共生への道

科学的思考の重要性

ユスリカ問題を通じて学ぶべき重要な教訓は、感情的な反応ではなく科学的事実に基づいた判断の必要性です。

科学的アプローチの価値

- 事実の正確な把握:観察と測定による現状認識

- 原因の分析:複合的要因の体系的な整理

- 対策の効果検証:科学的手法による効果測定

- 長期的視点:一時的現象と永続的変化の区別

情報リテラシーの重要性

- 情報源の確認:専門家や公的機関の情報を優先

- 感情と事実の分離:主観的感情と客観的事実の区別

- 複数情報の照合:一つの情報源に依存しない姿勢

- 継続的な学習:新しい知見への開放的な態度

自然との共生に向けて

生態系サービスの理解 ユスリカのような「不快害虫」とされる生物も、実際には重要な生態系サービスを提供していることを理解する必要があります。

- 調節サービス:水質浄化、栄養循環

- 供給サービス:他の生物への餌提供

- 文化的サービス:環境教育、科学研究の材料

- 基盤サービス:生態系の基盤としての機能

持続可能な管理の考え方

- 完全排除から管理へ:根絶ではなく適切なレベルでの管理

- 予防的アプローチ:問題発生前の予防的対策

- 適応的管理:状況変化に応じた柔軟な対応

- ステークホルダーの参加:多様な関係者との協働

正しい知識によって理解を深めよう

2025年大阪万博で話題となったユスリカ大量発生問題は、現代社会における自然と人間の関係性について多くのことを教えてくれています。

重要なポイントの再確認

- ユスリカは人を刺さない:基本的に無害な昆虫

- 生態系での重要な役割:水質浄化や食物連鎖の基盤

- 環境変化による自然現象:開発に伴う一時的な現象

- 科学的対策の重要性:感情的対応ではなく科学的アプローチ

- 長期的視点の必要性:一時的問題と持続的課題の区別

今後に向けた提言

- 正確な情報の共有:専門知識の分かりやすい発信

- 教育機会の活用:環境教育の題材としての活用

- 研究の継続:長期的な影響調査の実施

- 経験の共有:他の開発事業への教訓の提供

ユスリカ問題を正しく理解することは、単に万博での不快感を解消するだけでなく、私たち人間と自然環境との望ましい関係性について考える貴重な機会となります。科学的事実に基づいた冷静な判断と、長期的視点に立った持続可能な解決策の模索が、真の意味での問題解決につながるでしょう。

この経験を通じて、私たちは自然現象への理解を深め、より良い環境との共生を実現していくことができるはずです。

商談時の話題その2へ

高齢者の商談時には是非この話題を!変わろうとしている年金制度を理解しておきましょう